TOD模式影響下的軌道站點周邊用地優化方法探索——以重慶市主城區部分軌道站點周邊用地優化為例

張春艷,趙代圓,胡禹域,張艷

(重慶市規劃信息服務中心,重慶 400020)

0 引言

對于重慶這種典型的山地城市來說,必須制定科學合理的空間政策,集約高效利用土地。國內外研究表明,交通系統與土地利用協調發展是必然選擇。新城市主義 (New Urbannism)先驅美國的彼得·卡爾索普提倡的TOD(以公共交通為導向的發展模式)模式是對城市公共交通與土地利用較好的整合模式。TOD的根本理念是建立利用公共交通走廊為紐帶,公共交通導向的綜合用地組團為節點的城市布局方式。重慶主城區軌道建設起步較晚,而且是在控規全覆蓋以后開展的軌道規劃和建設,應該說,TOD模式運用的并不充分,因此,為了鼓勵圍繞城市軌道站點及沿線土地進行綜合開發,引導城市功能改變和重組,重慶市規劃局于2008-2011年開展了主城區軌道交通站點周邊用地清理和優化工作,旨在將軌道站點輻射范圍內可開發建設贏利的土地資源清理出來,通過政府主導的土地開發收益來支持軌道建設。并且按照“優地優用”的原則,對軌道交通站點周邊用地的規劃進行優化。

1 軌道交通站點周邊儲備土地概況

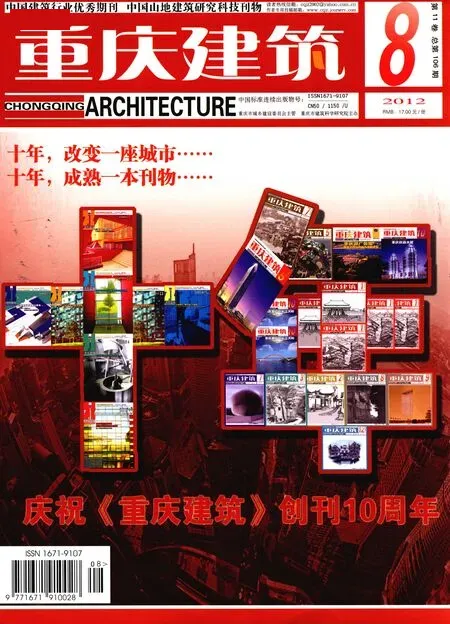

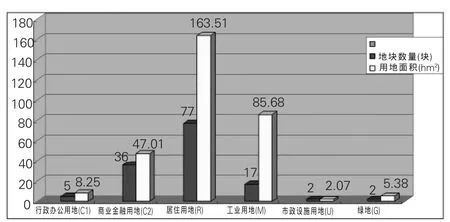

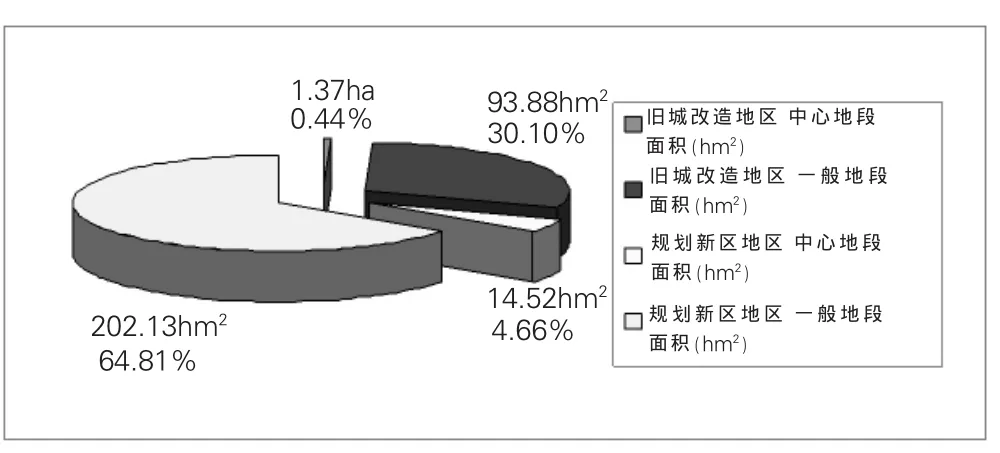

此次清理出軌道交通站點周邊土地312hm2土地需進行優化,共計139塊地。總共涉及9條線路、19個站點。用地分類及區位見圖1~圖3。

圖1 用地性質分類圖示

圖2 用地的城市區位關系圖示

圖3 用地與軌道站點距離圖示

2 軌道周邊土地使用性質和強度論證

2.1 土地使用性質的確定

此次城市軌道沿線地塊用地性質的調整是基于地塊區位的優化與微調。研究表明,城市軌道交通對城市商業用地、居住用地的吸引最明顯,而工業用地則受到排斥。以香港為例,2007年香港總人口的40%居住在地鐵沿線500m范圍之內[1]。根據何建軍等[2]做的上海明珠線沿線土地利用的空間分異統計分析顯示,與10年前后相比,在500m范圍內,居住用地增加了45.89%,工業用地則減少了34.05%,同期,中心城區(不含浦東)的居住用地增加了26.91%。研究表明,商業、辦公、金融、文化娛樂等用地吸引的大量人流能為軌道交通提供足夠的客流支撐。根據劉寶奎等[3]做的統計,深圳地鐵1號線沿線土地利用顯示,香蜜湖站、會展中心站、華強路站、老街站周邊500m半徑內公共建筑用地面積增加10%~200%不等。

綜上所述,城市軌道交通沿線土地利用的優選次序為:商業辦公—居住。

2.2 土地使用強度的確定

國內外的的成熟經驗顯示,以軌道交通為主要交通方式的沿線地區有條件進行高強度的開發,但是具體提高多大幅度需要從多方面進行深入研究。此次采用經驗類比法、參照法和修正系數法進行論證。

2.2.1 經驗類比法

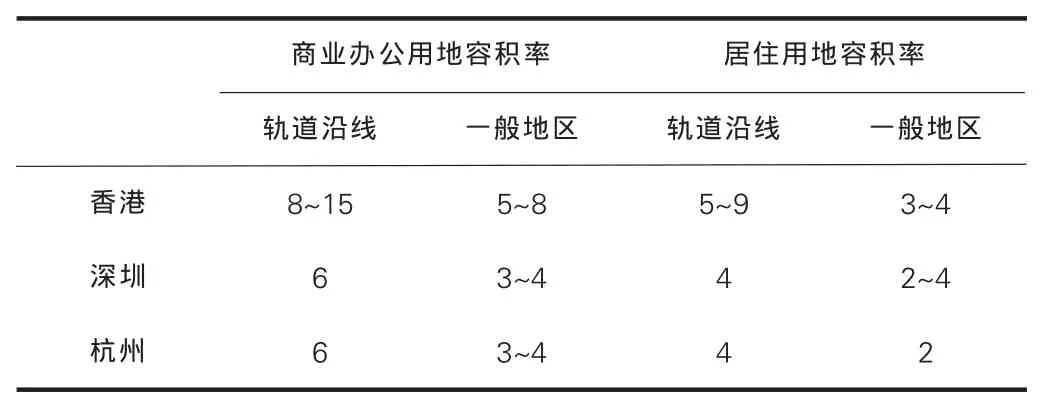

何建軍等[2]研究出國內外軌道沿線商業、居住用地的容積率比其他區域同類性質用地高0.5~1.5(見表1)。

表1 軌道沿線與一般地區商業辦公、居住用地容積率對比

2.2.2 參照法

主要是參照已建設軌道站點周邊的同類土地開發強度。如重慶市輕軌交通1號線、3號線兩路口換乘節點及控制中心,位于渝中區兩路口。為增加土地的價值,經多方研究,重慶市規劃局在兩路口軌道車站進行軌道交通上蓋物業規劃建設試點,所得收益用于補貼軌道交通運營虧損,減輕財政負擔。C10-5地塊容積率由1.2調整為9.6,建筑密度由30%調整為50%,綠地率由30%調整為17%。這種軌道交通上蓋物業開發建設模式是被實踐證明的一種成功的軌道發展模式,重慶未來的軌道建設鼓勵繼續采用這種模式,因此,在此次調整中部分用地調整強度可以參考這種模式下的物業開發強度。

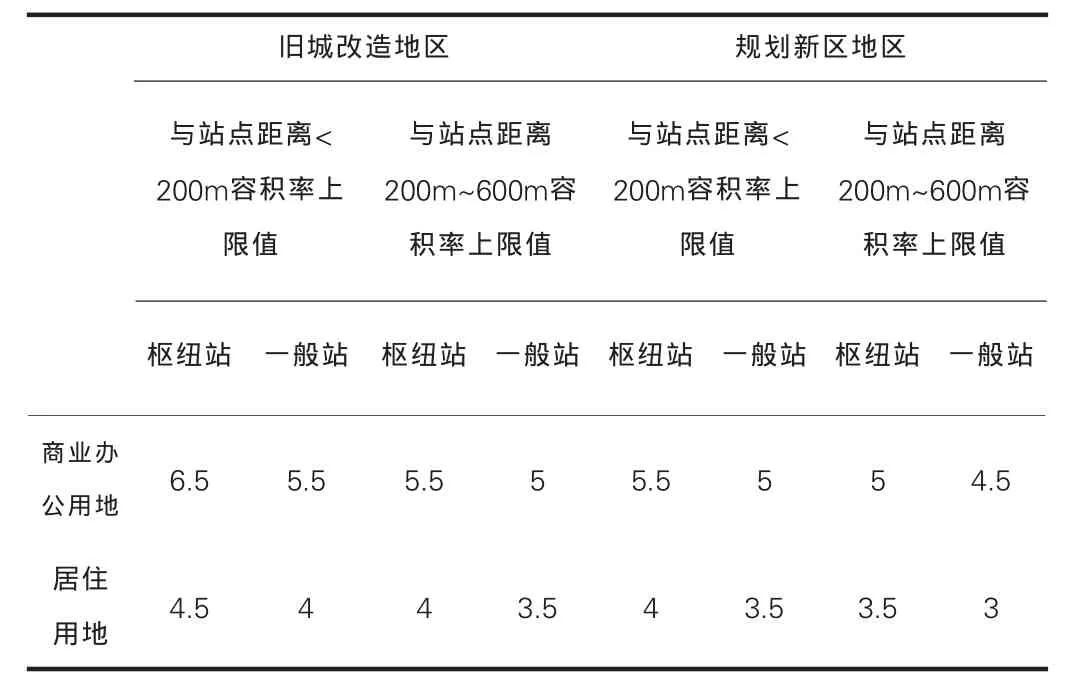

2.2.3 修正系數法

在軌道站點的核心影響范圍內,土地開發強度應該適度提高。半徑200m核心影響圈范圍內為高強度開發區,200~500m緊密影響圈范圍內為中高強度開發區。此外,土地區位和用地性質兩個因素對于軌道沿線用地的開發強度也有較為顯著的影響。此次結合《重慶市城市規劃管理技術規定》,在對用地性質、地塊區位、與軌道站點距離等因素進行交叉分類的基礎上提出容積率的修正幅度,得出軌道站點周邊地塊容積率調整幅度的指導建議值(見表2)。

表2 此次軌道站點周邊儲備用地容積率上調指導建議值

3 用地優化調整

3.1 調整方法及原則

此次工作通過對上述用地進行分析,按照城市規劃的要求,以TOD模式的土地利用為主導,優化軌道站點周邊用地與軌道站點之間的關系,并在用地性質改變和用地開發強度提高的基礎上,加強相應的公共設施配套,并利用增配公共綠地優化軌道周邊用地環境,創造良好的城市景觀。

3.1.1 TOD模式的土地利用

3.1.1.1 功能混合

復合型的功能有助于軌道資源利用的多元性,在規劃修改中,居住、公共設施、商業辦公在軌道周邊用地中混合布置,或在同一地塊中賦予多種兼容用地性質。原則上不保留工業用地,調整為商業、居住及配套設施用地。

3.1.1.2 提高土地利用強度

提高軌道站點周邊用地容積率,增加土地使用效率,遏制城市的無度蔓延,增強地區活力。在規劃修改中,根據用地與站點的距離,半徑200m以內為高強度開發區,200~600m范圍內位中高強度開發區,以此確定容積率的上調值。

3.1.2 與軌道站點結合

3.1.2.1 軌道周邊的用地與軌道站點緊密結合

軌道線路及車站周邊用地建設時,考慮與軌道線路和車站的人行通道、通風豎井、冷卻塔等相關設施的結合與協調。

3.1.2.2 構建良好的步行系統

軌道交通會帶來大量的人流,開放的步行系統有利于站點人流的疏散,并使站點周邊區域成為適宜步行的空間。規劃修改中,將軌道站入口與公交站、商業區相結合,預留人流轉換空間,軌道站周邊地塊建設時建議規劃步行通道,以迅速向各個方向疏散人流,從而形成順暢連續的步行系統。

3.1.2.3 構建良好的交通換乘系統

公共交通是TOD模式的核心要素,軌道交通需要與其他方式的公交方式銜接,提供高質量的交通換乘系統。規劃修改中,在軌道站點周邊就近設置公交換乘點,設置足夠的公交車輛與小汽車停車泊位。

3.1.3 完善公共配套設施

規劃修改增加了地塊承載人口,應配備相應的公共配套設施,包括中小學、幼兒園、市場、社區服務設施、環衛設施等,以保障居民的生活質量。設施用地及規模依據《重慶市城鄉規劃公共服務設施規劃導則(試行)》進行配置。

3.1.4 增加公共綠地

新增居民人口按照規定應增配公共綠地,規劃修改中,增配的公共綠地結合軌道站點布局,與人行系統結合,優化步行環境,滿足居民的公共活動空間需求,創造森林城市的景觀效果。

3.2 前后指標比較

通過規劃修改,主城9區規劃修改范圍內用地指標和建筑規模修改均發生了較大變化。修改后,二類居住用地增加26.77hm2,商業金融設施用地增加10.92hm2,公共綠地增加5.2hm2,道路用地增加0.63 hm2。修改后居住建筑量增加190.368萬m2,商業金融建筑量增加92.981萬m2,工業建筑量減少了54.24萬m2。公共設施的用地也有一定程度的增加,能滿足由于人口增加帶來的公共設施使用需求。

4 結語

此次工作是針對已編制控規區域內軌道周邊用地的優化工作,是一次“后補”行為,但它依然在一定程度上促進了軌道站點周邊用地的合理利用,緩解了山地城市用地資源緊張的狀況。目前,重慶市在編的控制性詳細規劃均按照TOD模式對軌道站點周邊用地進行了安排。可以得知,重慶這座美麗的山地城市將在軌道交通的引導下變得更加疏密有致、暢通宜居。

[1]柏立恒.香港軌道交通與城市規劃[J].北京規劃建設,2007(3):32.

[2]何建軍,鄭聲軒,趙艷麗.軌道交通沿線土地開發利用控制要素研究[J].規劃師,2008(6):68—69.

[3]劉寶奎,馮長春.城市軌道交通對站點周邊土地利用結構的影響[J].城市發展研究,2009(4):150.

[4]顧新.香港軌道交通與經營理念對深圳的啟示[J].城市規劃,2009(8).