銀西鐵路彬長礦區采空區地質選線

趙 文

(中鐵第一勘察設計院集團有限公司地路處,西安 710043)

銀西鐵路北接包蘭線,中連太中銀、西平鐵路,南端通過西安樞紐與隴海通道、西成客運專線、西康鐵路等銜接,行徑寧夏、甘肅、陜西,連接沿黃城市帶、隴東地區和關中經濟區,線路全長599.10 km,在鐵路路網中有極其重要的地位。

彬長礦區位于銀西鐵路彬縣車站與雅店車站之間。在可研階段,線路方案必需經彬縣并設站,穿越彬長礦區無法避免,采空區穩定性是線路方案成立的關鍵,為此,對其穩定性評價顯得尤為重要。

1 彬長礦區地質條件[1-2]

彬長礦區屬隴東黃土高塬梁卯溝壑區,地勢西南高東北低,涇河自西北向東南貫穿中部。礦區地層區劃屬華北地層區鄂爾多斯盆地分區,出露地層時代主要為白堊系下統華池組(K1h)、洛河組(K1l)、宜君組(K1y)、侏羅系中統安定組(J2a)、直羅組(J2z)、延安組(J2y)、侏羅系下統富縣組(J1f)及三疊系上統胡家村組(T3h),其中上部白堊系地層巖性多為礫巖、砂巖,巖體較堅硬,整體性較好,厚度約110~200 m,下部侏羅系地層巖性多為泥巖夾砂巖,巖體較軟,整體性較差,厚度120~200 m;地表為第四系黃土所覆蓋。

區內含煤地層為侏羅系中統延安組,共含有煤層7層,其中主要可采煤層僅一層,為4煤層,其余均為不可采或零星可采。4煤層位于延安組下部,埋深多為350~450 m,區內均有分布,結構較單一,煤層厚度0~35.22 m,平均厚度14.1 m,屬特厚煤層,煤層傾向西北,傾角小于5°。

2 彬長礦區采空區變形分析及穩定性評價

2.1 采空區特征

區內采空區均屬現代煤礦大面積采空區,煤層多采用綜采放頂采煤法開采[3],全部跨落法管理頂板,工作面回采率70% ~85%,開采工作面長1 000~2 000 m,寬90~180 m,開采煤層厚度7~13 m,工作面兩側預留煤柱寬20~50 m;采空區埋深多為350~450 m,煤層頂板巖性為侏羅系延安組(J2y)的砂巖夾泥巖,巖性較差,屬不穩定頂板,易隨采隨冒,除直接頂隨采隨冒外,基本頂下位巖層也將冒落,共同充滿采出煤層的空間。

2.2 理論分析

在地下開采前,巖體在地應力場作用下處于相對平衡狀態,當煤層礦體的開采造成原有地層缺失后,在巖體內部形成一個采空區,導致周圍巖體應力狀態發生變化,從而引起應力重新分布,使巖體產生移動變形和破壞,直至達到新的平衡,隨著開采工作的進行,這一過程不斷重復[4]。

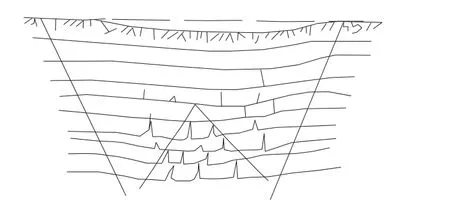

當地下煤層開采后,采空區直接頂板巖層在自重應力及上覆巖層重力的作用下,產生向下的移動和彎曲。當其內部應力超過巖層的應力強度時,直接頂板首先斷裂、破碎并相繼冒落,而基本頂巖層則以梁、板形式沿層面法向方向移動、彎曲,進而產生斷裂、離層。隨著工作面的向前推進,受采動影響的沿層范圍不斷擴大,當開采范圍足夠大(0.2H~0.3H,H為采深),巖層移動發展到地表,在地表形成一個比采空區范圍大得多的下沉盆地,詳見圖1。

圖1 采空區上方巖層移動示意

當煤層的開采深度大于安全開采深度時,開采后其上部建筑物僅產生輕微變形,不產生移動盆地,其安全開采深度H可按下式計算

式中 M——煤層的采出厚度,取值為7 m;

K——安全系數,由于為初次采動,且銀西鐵路屬Ⅰ級建筑物,取值為175。

經計算可知道安全開采深度H為1 225 m,遠大于其煤層的開采深度(350~450 m),故其采空區上部地表會發生變形沉降,會產生移動盆地。

2.3 地表移動和變形計算

在地表移動和變形計算中,以彬長礦區下溝煤礦采空面為典型采空區工作面進行理論計算。

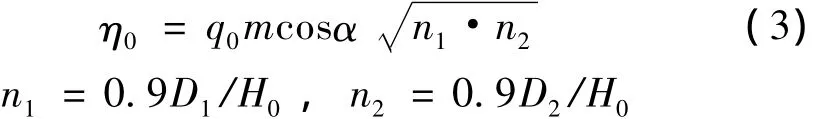

2.3.1 地面影響區半徑計算

ZF2801采空工作面位于涇河河谷區,采空區上覆巖層厚約為320 m,第四系覆蓋層厚度約為20 m,其地面影響半徑

式中 H1——采空區上覆基巖厚度,取320 m;

H2——采空區上覆第四系厚度,取20 m;

α1——基巖移動角,取 60°;

α2——第四系覆蓋層移動角,取 45°。

經計算,采空工作面地面影響區半徑為205 m。

2.3.2 地表最大下沉值

由于采礦區長為1 050 m,寬為90 m,寬度小于臨界開采尺寸1.2H0~1.4H0(H0為平均開采深度),為非充分采動。

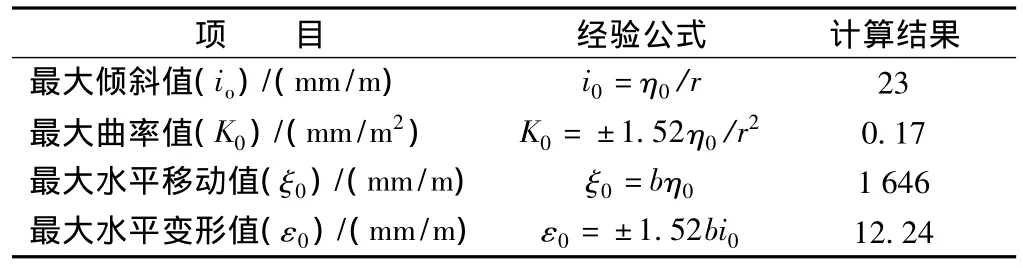

首次采動非充分采動情況下[5]:

最大下沉值

式中 q0——初次采動全面陷落情況下的下沉系數,取值為0.7 mm/m;

m——煤層的開采厚度,取8.50 m;

α——煤層傾角,取 3°;

D1、D2——采空區沿傾斜方向與走向方向的實際尺寸,分別為90 m和1 050 m;

H0——平均開采深度,取350 m;

經計算,ZF2801采空工作面其最大沉降值為4 703 mm。

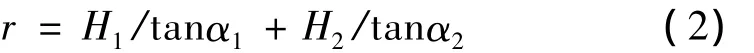

2.3.3 其他變形值計算

地表最大傾斜、最大曲率、最大水平移動和變形值的計算[6],詳見表 1。

2.4 地表變形監測值

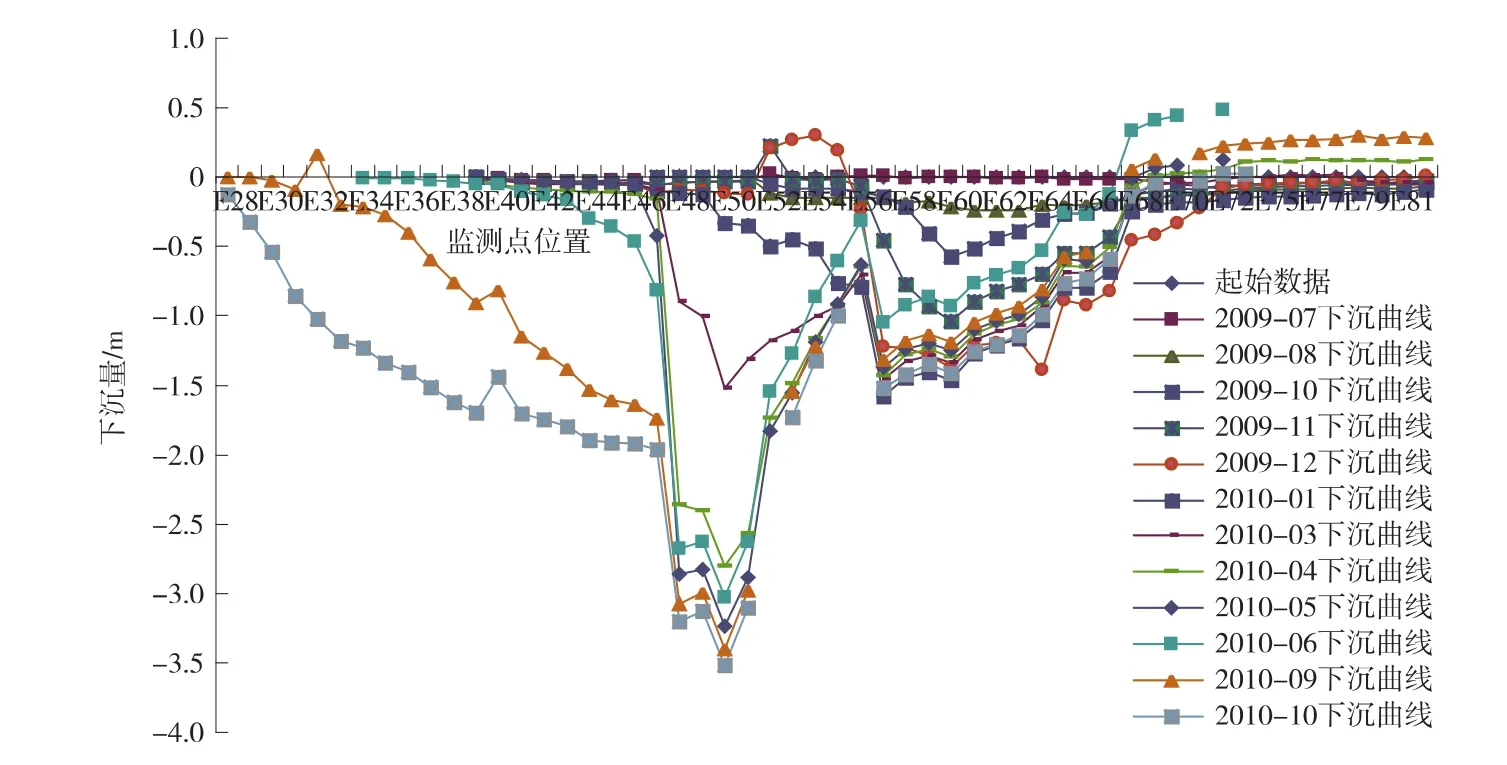

通過對彬長礦區下溝煤礦、水簾煤礦等煤礦的監測數據分析,實測地表下沉最大值為-3 516 mm,最大下沉速度為-27.9 mm/d,水平移動值為-1 620 mm,移動速度為 -48.6 mm/d,詳見圖 2[7]。

表1 地表最大變形值計算

圖2 采空區地表下沉曲線

根據現場實測結果分析,地表沉降量最大的位置位于采空區的正上方,同時,也是地表下沉速度最大的地方,因此,可以得出采空區的正上方受采空區的影響是最大的。同時采空區工作面兩側100 m范圍內地表下沉量也較大,其沉降量也在500~1 500 mm,因此,其受采空區影響較為明顯。采空區工作面100~200 m范圍內,地表下沉量基本小于500 mm,受采空區影響逐漸減弱,200 m范圍外基本受采空區影響較小,地表變形基本可以忽略。

同時,根據現場實測數據的逐年變化表明,受采空區影響的地表變形是緩慢且連續,其地表變形觀測值也將隨時間的推移而進一步加大,且對地表建筑物的影響是長期的。

2.5 采空區穩定性評價

由于彬長礦區采空區覆巖結構為上強下弱類型,上部白堊紀地層,即洛河砂巖、宜君礫巖的巖性比較堅硬,整體性強,而且寬度大,兩層累計厚度達110 m,成為控制地表下沉的關鍵層,在工作面開采寬度不很大,又有兩側煤柱支撐時,關鍵層不會產生破斷,只產生彎曲,使地表不產生斷裂型下沉盆地,而是彎曲型下沉盆地,總體形態呈兩邊高,中間低的“類馬鞍形”形態[8]。

通過地表移動和變形的分析計算,采空區的最大下沉值為4 703 mm,最大水平移動值為1 646 mm,而根據現場變形監測,目前受采空區影響的地表下沉量為3 516 mm,這表明采空區地表變形正處于發展階段,部分采空區還未達到穩定,地面下沉還會繼續發展,隨著開采的進一步推進,地面的下沉速度也會隨之加快。

另外通過對地表變形進行監測,在采空區工作面200 m范圍內地表下沉較為明顯,而200 m范圍外地表變形較小或基本沒有變形。而通過采空區影響范圍的計算,該采空區影響范圍數值為205 m,因此,理論計算值與實際計算值基本一致,對于該公式計算的結果可以應用于方案的穩定。

3 彬長礦區線路方案比選

3.1 線路方案設置原則

根據對采空區變形的形態及變形量、影響范圍的分析,可以為線路方案的走向作出如下指導。

(1)在采空區正上方,地表的沉降最大,理論計算最大沉降量可達4703 mm,對于該區域線路應完全避繞。

(2)在采空區計算出的影響范圍內,地表沉降雖然相對于采空區正上方地表沉降量較小,但根據現場監測結果,其沉降量也在500 mm以上,對工程的影響仍然很大,線路方案對該區域仍然應該避繞。

(3)在采空區計算出的影響范圍之外,根據現場監測結果,其地表沉降較小或基本沒有沉降,因此,線路可以在此區域通過。

(4)線路方案的設置在避繞采空區及其影響范圍的同時,還必須考慮到線路位置對該區域煤礦資源今后發展的影響,線路的設置必須避繞目前煤礦的主要開采方向,以將對煤礦今后發展的影響降至最低。

3.2 線路方案的比選

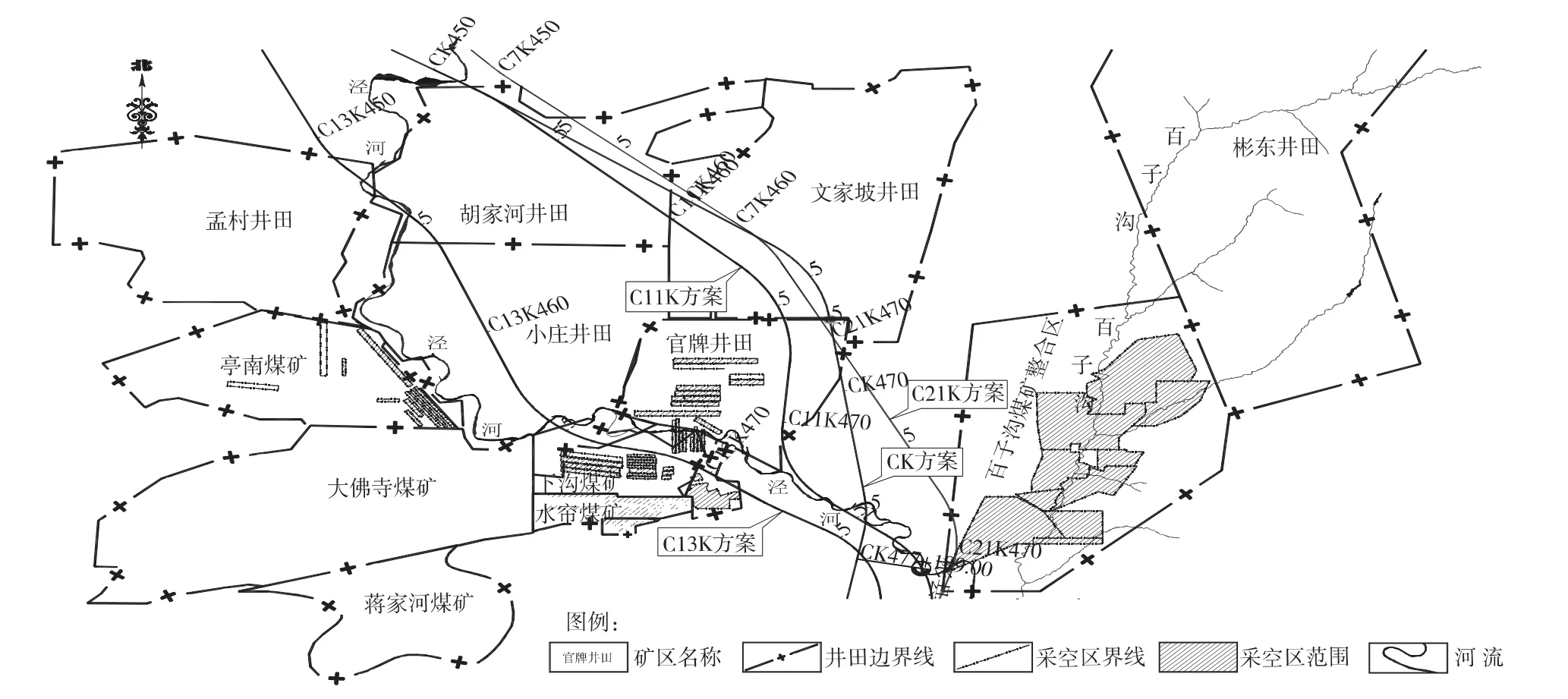

根據本地區地形地貌、工程設置情況以及采空區影響范圍,同時依據《鐵路工程地質勘察規范》(TB10012—2007)及《鐵路工程不良地質勘察規程》(TB10027—2001)中對人為坑洞避繞原則[9-10],線路 定出了CK、C11K、C13K及C21K 4個方案,詳見圖3。

圖3 彬長礦區煤礦采空區線路方案

C21K方案從百子溝整合區西南角穿越,其中線路約有800 m的長度直接穿越百子溝煤礦采空區,C13K方案從下溝煤礦ZF1816采空工作面東北角穿越,線路距離下溝煤礦采空區邊界最近距離為107 m,根據采空區地面影響范圍計算結果,線路應避繞最少距離為205 m,因此,線路未能完全避繞采空區影響范圍。

C11K方案從官牌井田采空區南側穿越,線路距采空區最近距離約800 m,但由于官牌井田采空區采空埋深約500 m,其中黃土厚度約240 m,根據公式(2)計算出采空區地面影響半徑值為390 m。因此該方案不在采空區影響范圍之內,但由于官牌井田煤礦目前正在往線路方向開采,當采空區范圍擴大后,必將影響線路。

CK方案距各采空區距離均大于2 500 m,完全避繞了彬長礦區各煤礦采空區及其影響區域,同時避繞了各個煤礦主要采礦區域,將鐵路線路對該區域礦產資源開發利用的影響降至最低,因此推薦該線路方案。

4 結論與建議

通過對彬長礦區采空區的調查,并系統地分析采空區地表移動和變形規律,在此基礎上確定了線路選線的原則,根據此原則詳細分析了4種線路方案,可得出如下結論與建議。

(1)彬長礦區采空區均屬現代煤礦大面積采空區,采空區埋深多為350~450 m,開采煤層厚度7~13 m,受采空影響,地表會產生彎曲型下沉盆地。

(2)采空區地表最大下沉值為4 703 mm,最大水平移動值為1 646 mm,且采空區影響范圍內也發生不同程度的下沉和變形,而在采空區影響范圍外,地表基本未受采空區影響而下沉。

(3)目前采空區處于移動和變形的發展期,地表下沉和塌陷未達到穩定。

(4)對穿越采空區的C21K方案、在采空區影響范圍內的C13K方案,以及雖然避繞了采空區及其影響范圍但對煤礦的今后發展產生極大影響的C21K方案不予以推薦;推薦既避繞了采空區及其影響范圍,同時又對該區域煤礦資源開發利用影響最小的CK方案。

(5)大型采空區對線路方案有重大的影響,在方案研究前期階段,需對采空區變形特征進行分析研究,根據采空區地表變形的特征及規律,確定采空區的影響范圍,為選線提供依據。

[1]方東漢,李葆元.1/20萬區域水文地質普查報告(彬縣幅Ⅰ-49-7)[R].北京:地質出版社,1977.

[2]陜西省地質礦產局.陜西省區域地質志[M].北京:地質出版社,1989.

[3]鄭忠生.淺談綜采放頂煤采煤法[J].經濟技術協作信息,2010(28):123-123.

[4]鄒友峰,鄧喀中,馬偉民.礦山開采沉陷工程[M].徐州:中國礦業大學出版社,2003.

[5]陳則連.煤礦采空區地表巖移對高速鐵路的影響研究[J].北京:鐵道工程學報,2009(4):5-8.

[6]鐵道部第一勘測設計院.鐵路工程地質手冊[M].北京:中國鐵道出版社,1999:387-402.

[7]新汶礦業集團公司.水簾煤礦采空區地表變形監測報告[R].彬縣:新汶礦業集團公司,2010.

[8]劉長友,等.充填開采時上覆巖層的活動規律和穩定性分析[J].徐州:中國礦業大學學報,2004(2):166-169.

[9]中華人民共和國鐵道部.TB 10027—2001,鐵路工程不良地質勘察規程[S].北京:中國鐵道出版社,2001.

[10]中華人民共和國鐵道部.TB 10012—2007,鐵路工程地質勘察規范[S].北京:中國鐵道出版社,2007.