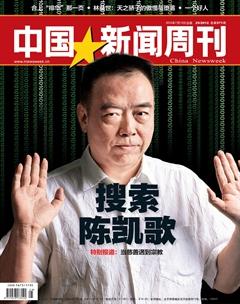

陳凱歌:應該改變電影無視現實的狀態

萬佳歡

看了惡搞自己在《搜索》片場的視頻《最炫民族風》,陳凱歌捧腹大笑。六年前他還對《一個饅頭引發的血案》勃然大怒。

這個一直在商業與個人表達之間糾結的導演身上似乎正在發生越來越多的變化。他把觀眾放到了一個更重要的位置,自己一貫追求的反思和情懷則“說給自己聽聽就行”。

“我現在還有《霸王別姬》那個時代的反思精神,但是觀眾的情況發生了變化,”陳凱歌對《中國新聞周刊》說,“你別覺得自己好像有資格告訴觀眾他們應該怎么去看待這個社會,你只是提供了一個電影而已。”

但《搜索》中當然還有陳凱歌“不變”的部分。很少有人注意到,他在影片中陳若兮家里的冰箱上貼了兩句詩,“水光瀲滟晴方好,山色空蒙雨亦奇”,暗喻這個記者的堅強、“軸”和“絕不改變”。也許他暗喻的不只是陳若兮。

“哪怕它有一定風險,那就更應該做”

中國新聞周刊:這次你把目光轉向社會當下題材,是《請你原諒我》這個小說給了你拍攝現實題材作品的念頭,還是你原本就有這個念頭?

陳凱歌:很久以前就有了。從我開始拍電影的時候起,已經好多年了,尤其是現在我覺得更應該拍。

有一件事對我有觸動。我一些做電影的外國朋友跟我說:你們中國現在都成了第二大經濟體了,可是我們沒看見過中國任何電影中表現過這變化的過程和其中人的狀態、今天的狀況和人的狀況,你們中國人的形象越來越模糊了。

我覺得他們說的很有道理,這真是一個被別人說中的問題,是不是我們自己有點裝聾作啞,是不是我們自己有點缺席當下?所以當拿到這個小說,我就覺得可以做。

中國新聞周刊:2010年,你在接受本刊采訪時曾說,拍攝現實題材“尖銳、有一些困難;不是不想拍,是水太淺的時候翻不起大魚來,得等漲潮的時候”。現在“漲潮的時候”到了嗎?

陳凱歌:不到。我說的那個時候,我覺得還需要一些等待的時間。但不能因為這個你就不接觸現實,既然是拍現代題材的,我覺得你就應該接觸現實,哪怕它比較敏感,哪怕它是有一定的風險,那就更應該做。

中國新聞周刊:“漲潮”具體指什么?

陳凱歌:我覺得有兩件事情缺不了。比如你說當年的年輕人怎么就開始拍電影了,肯定是外界環境具備了。但你主觀上怎么樣呢?你自己準備好了嗎?所以我覺得拍攝《搜索》不是一個即興的事情,對“應該拍攝這樣一個題材”,我已經想了一些日子了。

中國新聞周刊:實話說,拍這么一個題材需要勇氣嗎?

陳凱歌:需要,剛開始連(電影局)領導都特緊張,不知道我要做什么,但我覺得應該從自己的電影(開始)改變那種無視現實的狀態。說到勇氣有點大了,但是我覺得你可以說不想逃避。

中國新聞周刊:陳紅對片名的說法是“每個人都在搜索自己的內心”。

陳凱歌:深了。

中國新聞周刊:你覺得呢?

陳凱歌:搜索成了一個生活方式了,什么事情都得搜索一下、了解一下。我不太想去推演這個含義有多深,沒多大意思。你搜索得到了什么呢,你怎么樣把你的態度、想法投射到你搜索的事情上來?

“只有發自內心,這種能量才是正面的”

中國新聞周刊:這個故事的哪個方面觸動到了你?

陳凱歌:故事本身。我覺得特別難拎出來說它的藝術或商業價值高,它就是觸及了當下我們中國人的現狀,而且故事比較曲折,也挺有意思。電影的第一個訴求是什么呢,就是一個好故事,有了好故事你才能吸引觀眾來看,你說我這什么都好就是故事不好,可能就沒人有興趣了,所以這是我首先關注的。但還是要做調整,因為原來這故事挺黑暗的。

中國新聞周刊:比起小說,感覺很多角色都變好了一點。

陳凱歌:我自己覺得,今天有這么多變化,生活壓力又挺大,我們總得傳遞一點正能量,不要讓一個電影里有那么多混亂。

中國新聞周刊:所以是你自己主動想要這樣表現,而不是有什么審查方面的考慮?

陳凱歌:開始人家審查(方)特擔心,預審前特別不知道會拍成什么樣,但要傳遞一份正能量完全是我發自內心的,我不用別人替我擔這份心,也沒人讓我這么做。如果一個片子因為別人的指令要給予正能量的話,這能量正不了,只有發自內心,這種能量才是正面的。

中國新聞周刊:影片最后,記者陳若兮得到了一個包容男友、勇敢面對現實的結局,而沒有像原著小說中一樣遭到網民搜索、攻擊,找不到工作、被逼得召開新聞發布會乃至跳樓。影片對這個人物的結局采取這樣的表現方式,是出于什么樣的考慮?

陳凱歌:重復了吧,兩個人(葉藍秋和陳若兮)最后同一個命運,都要死,太悲觀了。而且人家都這么年輕,我覺得別在電影里面拿生命糟蹋,不好。其實今天絕大多數年輕人都遇到過各種各樣的挫折,在遇到挫折之后是什么反應呢?其實更多的人是覺得要重新開始,像陳若兮,這個挺好。

中國新聞周刊:沒有考慮過按照原小說的結局可能會讓影片更具批判和反思性?

陳凱歌:見仁見智吧,因為我覺得可能電影需要稍微淺一點,因為它跟文學還是不一樣,文學叫獨自閱讀獨自思索,電影還是不一樣。

“告訴觀眾我可是要你反思啊,觀眾說,少來這套”

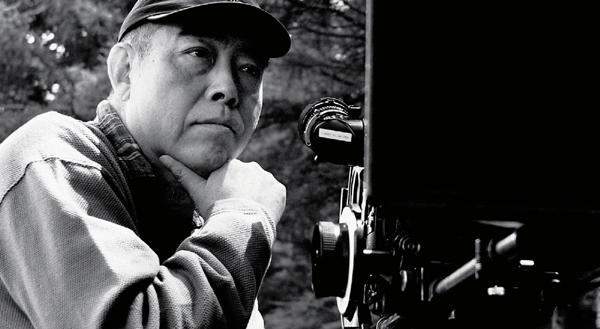

中國新聞周刊:《搜索》的風格跟你以前的電影風格有很大區別,你是根據這個題材采用這種拍攝方式呢,還是有意想突破一下自己?

陳凱歌:我也是活在當下的人,所以沒有覺得有什么犯難的地方。我也特別清楚今天的觀眾進電影院無非兩個目的,一個是找個樂,一個是找點刺激。找刺激這事由美國電影負責,重金屬、重口味,大場面、高科技,我想找樂這工作還不能由我負責一下嗎?現在大家的生活、工作壓力都挺大的,如果你進了電影院還是坐在黑暗中,看那么多不高興的事兒,那不有點受罪么。觀眾的趣味變了,作為一個拍電影的人,你也得隨之改變,如果你還是帶著你原來的觀念來拍,你那樣拍是為了那個時代的觀眾,你現在做了調整和轉變是為了這個時代觀眾,我曾經為那個時代的觀眾拍過,那個年代20歲的人現在可能已經變成40歲了,現在新的20歲人上來了,85后90后年輕人出現了。

但我要聲明一點,該有的都有,就好像人有一種基因,它還是存在的。但是不能把這個比重搞得那么大。有一些特別引人發笑的東西,同時也有一點對這個社會今天走到哪里了(的表現),你也有你自己的觀點。能讓人笑的東西不一定都有價值,這個電影還是有它的價值。

中國新聞周刊:這部電影你最想探討的是故事的真相嗎?

陳凱歌:我什么都沒想探討,是真的,我不覺得你想探討的東西對觀眾而言有那么重要,觀眾如果能全情投入欣賞電影的內容,那就是最好的,你想給什么結論、判斷都沒用。

中國新聞周刊:你在回答記者采訪時提到影片還對一些職場哲學命題有所探討?

陳凱歌:我開玩笑,他們老說我變嘛,我也得說說我不變的地方,但那些什么職場、宮心計,那哪能算得上哲學問題呢。就算有反思,也是先娛樂后反思,你首先還是要把娛樂放在前面。

中國新聞周刊:你似乎不太樂意去提反思這一點?

陳凱歌:沒有,因為我覺得一反思就容易誤導人家,我的形象就會發生扭曲,讓人覺得拍電影就是為了反思,我覺得拍電影不是為了反思,沒有人愿意去看一部專門為反思而拍的電影,不會的。

中國新聞周刊:你認同的一個觀點是,導演需要就“影片什么地方能打動觀眾”向觀眾負一定的責任;那么你覺得導演有責任對社會現象發言以引導觀眾思考當下嗎?

陳凱歌:沒有,我不覺得有,你倒是想帶著人家反思,但人家聽你的嗎?這不是自作多情嗎,你可以跟自己說,自己有點這責任,但你不必說出去,你把你這想法放在電影里好了,你就是耳提面命,告訴觀眾我可是要你反思啊,觀眾說,少來這套。我很認真地說,不要強迫觀眾接受你的觀點。

中國新聞周刊:你認為現在導演處于一個什么角色?是知識分子,還是娛樂工業的一部分?

陳凱歌:其實都有,有的導演就是知識分子,那多牛啊,英格瑪·伯格曼,住在一個小島上誰也找不到他,給了他一個金棕櫚獎他都不去領;伍迪·艾倫,多少次奧斯卡提名人家就不去,這多牛啊,這就是知識分子。但有的就是拍電影的,想得獎、想有最高的票房、想得到大家的喜愛,這種人也有。導演要都是一個樣的,那等于拍出來的電影都是一樣的,觀眾會很煩。

我就是一個普通的(導演)。我肯定是靠它吃飯,但唯一的想法就是拍好電影。

“我是一個看熱鬧的人”

中國新聞周刊:選擇網絡這個切入點來反映當下,你覺得它的優勢是什么?

陳凱歌:網絡現在熱門啊,介入、參與的人多啊,你做什么事情都有好幾億人參加。不管做什么職業的都參與,只有網絡,所以它應該算是一個比較時尚和熱門的話題吧。

中國新聞周刊:你說過互聯網會影響人的判斷力。你自己常受到互聯網的影響嗎?

陳凱歌:也會啊,我沒有超凡入圣,所以不是什么事情都有自己的觀點,別人怎么說我也看看,也不能說大家都說是對的就一定是錯的,在反對從眾心理的時候還有一個共識的問題,比如一個事情大家覺得他做得不對、那就不對,沒什么可懷疑的,但我始終有這樣一個警覺:希望結論不是別人給我的。

中國新聞周刊:你一直擅長拍攝特定時代背景下人物的命運變幻。如今你是否認為網絡時代已然等同于此前那些具有明顯特征、足以影響和左右人物命運的大時代背景?

陳凱歌:不一樣,它是大時代,什么樣的時代對于當時的人來說都是大時代。大時代是什么意思呢?風云激蕩,英雄輩出,我覺得這樣的時代對老百姓來說挺辛苦的。還是小時代好,大家能夠安居樂業,比英雄輩出好。網絡時代,大時代的因素很多。我判斷不了也預測不了,我不是哲學家。

中國新聞周刊:你發微博不是很多,但也轉發了幾個公共話題,國博孔子像、達·芬奇造假事件,但是你似乎很少評論這些事件。

陳凱歌:公共話題很多,但并不是公共話題都需要你發言,因為有些已經很明確了它是不對的,萬眾聲討的事情,你不說也罷,因為你和大家態度一樣。特別好的事情也不缺你這張嘴。再加上工作比較忙,我還是觀察觀察,多聽聽,少說為佳。

中國新聞周刊:現在很多人對公共話題的發言很狂熱,有點像你這部電影里表述的,你覺得應該用一種怎樣的態度去面對公共話題?

陳凱歌:我也不知道。就是一個游戲場唄,大家縱情玩,而且有機會證明自己是對的,那不就很熱鬧了嗎。但是我對這種玩,興趣不大,所以你也不能說應該怎么樣。我是什么時候開始被人問“你認為應該怎么樣”呢?我常問自己這個問題,其實我沒資格回答這個問題,我既不是意見領袖,也不是公共知識分子,其實在更多的情境下,我是一個看熱鬧的人。

(實習生祝偉對本文亦有貢獻)