二維高頻超聲聯合超聲彈性成像鑒別甲狀腺結節良惡性的應用價值

劉麗莉 高 楓 蔣偉紅 吳 俊

超聲彈性成像是近年來發展的新技術,已逐漸應用于乳腺、甲狀腺等淺表器官的診斷,是應用超聲測量組織的應變程度來反映被檢測組織的硬度[1],惡性腫瘤的彈性系數遠大于正常組織或良性腫瘤彈性系數,由此可判斷病灶的良惡性。本研究對術后病理證實的93例甲狀腺結節患者進行分析,旨在探討二維高頻超聲聯合超聲彈性成像在甲狀腺結節良惡性鑒別中的應用價值。報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料 2010年6月至2011年5月我院收治并經手術治療93例甲狀腺結節患者(共126個結節),其中男37例,女56例;年齡18~69歲。所有病例術前均接受二維高頻超聲及實時彈性成像檢查,術后經病理證實。

1.2 儀器與方法 使用Mylab90彩色超聲診斷儀,高頻線陣探討頻率7~13MHz。檢查方法:患者取仰臥位,充分暴露頸部,首先行常規二維高頻超聲檢查,觀察病灶的大小、邊界、內部回聲、血流信號、阻力指數,對良惡性進行判斷。再對結節進行彈性成像檢查,使感興趣區域大于結節的2~3倍,在病灶部位做微小振動,儀器顯示屏上壓力指數控制在3~4,作出彈性成像良惡性判斷。最后,結合二維高頻超聲與彈性成像予以判斷。

1.3 彈性圖像病灶評分標準采用5級分法 Ⅰ級病灶區以囊性為主,表現為紅藍相間或藍綠紅相間;Ⅱ級病灶與周圍組織均呈綠色;Ⅲ級病灶區呈藍綠相間,以綠色為主;Ⅳ級病灶區呈藍綠相間,以藍色為主;Ⅴ級病灶區完全被藍色覆蓋,且周邊區域也為藍色。彈性評分≤Ⅲ級診斷為良性,>Ⅲ級診斷為惡性。

2 結果

2.1 病理結果 惡性47個(37.3%),其中甲狀腺乳頭狀癌40個,甲狀腺髓樣癌4個,甲狀腺濾泡癌2個,甲狀腺非霍奇金淋巴瘤1個;良性79個(62.7%),其中結節性甲狀腺腫53個,甲狀腺腺瘤22個,甲狀腺炎性改變4個。

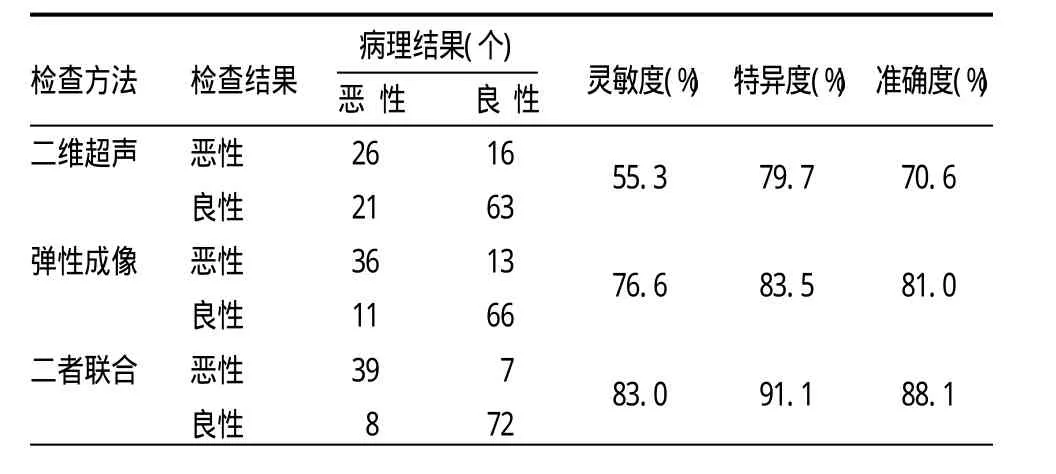

2.2 不同檢查方法對甲狀腺結節良惡性判斷情況(表1)由表1可見,二維高頻超聲聯合彈性成像檢查對甲狀腺結節良惡性判定的靈敏度、特異度和準確度最高,其次是彈性成像檢查,二維高頻超聲檢查3項指標均為最低。

表1 不同檢查方法對126個甲狀腺結節良惡性判斷情況

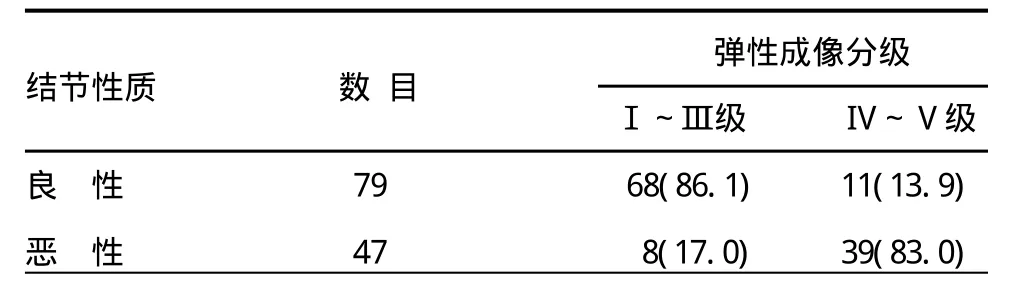

2.3 彈性成像結果(表2)由表2可見,結節性質為良性者中,彈性成像分級≤Ⅲ級所占構成比大;而結節性質為惡性者中,Ⅳ級及以上所占構成比大。

表2 126個甲狀腺結節彈性成像結果 [個(%)]

3 討論

常規高頻超聲通過對腫物內部回聲、形態、邊緣、血流速度及阻力指數判斷其性質,存在一定的局限性。臨床評估甲狀腺結節硬度同惡性風險度關系密切。超聲彈性成像能把臨床醫生的觸診進行量化,更客觀的反映被檢組織硬度的信息。其基本原理是:基于人體組織在一定的壓力作用下,較軟的部分比較硬的部分更容易變形[2],超聲設備對組織變形前后的射頻信號進行分析,得到對應組織內部的應變分布,并對其進行彩色編碼,從而形成彩色彈性成像。本組惡性結節47個,二維高頻超聲僅檢出26個,漏診率為44.7%(21/47);彈性成像僅檢出36個,漏診率23.4%(11/47);二者聯合檢出39個,漏診率17.0%(8/47)。

有文獻報道[3],將彈性成像≤Ⅱ級為良性,≥Ⅲ級為惡性臨界點。而本組彈性圖像病灶評分標準為彈性評分≤Ⅲ級診斷為良性,>Ⅲ級診斷為惡性。本文結果顯示,彈性成像檢查中良性甲狀腺結節≤Ⅲ級占86.1%,惡性多為Ⅳ、Ⅴ級占83.0%。甲狀腺良性腫瘤的硬度小于惡性腫瘤的硬度,與其內部結構病理相關。甲狀腺腺瘤和結節性甲狀腺腫病理結果顯示由濾泡組成,其內充滿膠質,質地較軟,甲狀腺乳頭狀癌有較多的纖維血管間質,間質內常可見砂礫體,硬度相對較大。

本文結果顯示,彈性成像檢查的靈敏度、特異度均高于二維高頻超聲,但低于二者聯合檢查。惡性腫瘤可浸潤周圍組織,并與之結合,惡性病變的邊界常不清晰,由于探頭加壓振動時惡性腫瘤周圍的結締組織牽拉周圍組織一起運動,所以惡性腫瘤的彈性成像檢測值大于二維高頻超聲圖像的檢測值,彈性成像在判定惡性腫瘤的浸潤區域上有一定價值,可為臨床手術提供信息。臨床上如二維高頻超聲發現實性病灶良惡性難以鑒別,可聯合彈性成像檢查,對病灶的邊界、血供、血流頻譜阻力指數、有無鈣化及組織硬度等進行判斷,降低漏診率。

總之,實時超聲彈性成像作為一種新的技術手段,能夠提供組織內部硬度信息,其聯合二維高頻超聲檢查提高了甲狀腺腫物良惡性鑒別的準確性。

[1]曲哲.超聲彈性成像基本原理及臨床應用[J].醫療裝備,2011,24(3):6-7.

[2]Asteria C,Giovanardi A,Pizzaocaglio L,et al.Uselastography in the differential diagnosis of benign and malignant thyroid nodules[J].Thyriod,2008,18(5):523-531.

[3]燕山,詹維偉,周建橋.甲狀腺與甲狀旁腺超聲影像學[M].北京:科學技術文獻出版社,2009:240-252.