基于物聯網與三維可視化技術的智能輔助系統在變電站的應用

潘國華

(浙江省桐鄉市供電局,浙江 桐鄉 314500)

物聯網技術是通過射頻識別(RFΙD)、紅外感應器、全球定位系統、激光掃描器等信息傳感設備,按約定的協議,把任何物體與互聯網相連接,進行信息交換和通信,以實現對物體的智能化識別、定位、跟蹤、監控和管理的一種網絡。

三維可視化技術是描繪和理解模型的先進手段,是數據體的直觀表征形式。它利用空間信息資源,融合多維信息,進行全方位信息描述,通過動態信息的高階異構數據挖掘及智能分析,實現虛擬現實的全域、全景信息展示。

新生變是浙江省第一座110kV 智能變電站,其智能輔助系統首次實現了物聯網、三維可視化技術、云計算技術在變電站輔助控制系統中的集成應用。極大的豐富了智能變電站輔助控制系統的內涵,提升了智能變電站全站全景全息的信息化水平,實現了安防消防監控、環境監控、動力監測、運行輔助、檢修輔助、運行狀態監視、預報警等系統的集成應用和聯動控制、資產管理等功能,提高了變電站的智能化水平,為電網安全運行提供決策技術支撐。

1 系統基本結構及功能

110kV 新生變電站智能輔助控制系統主要通過物聯網、通信與傳感網絡、三維可視與虛擬仿真、智能分析與多維聯動、云計算與GΙS 空間信息等最新技術的聯合應用,依托各種感知識別設備完成了對變電站環境、動力、設備熱點的實時監測、數據分析、報警聯動及三維可視化展示,真正搭建起包括智能建筑、運行輔助、檢修輔助、資產管理等功能在內的智能變電站一體化信息管理系統,實現與變電站一體化監控系統的數據交互與共享,為變電站的“大運行”、“大檢修”提供重要的輔助支撐,該系統還將完成與SG-ERP、GΙS、調控一體化以及“三集五大”體系的對接,并不斷深化應用,最終實現電網潮流、信息流、業務流完全融合。

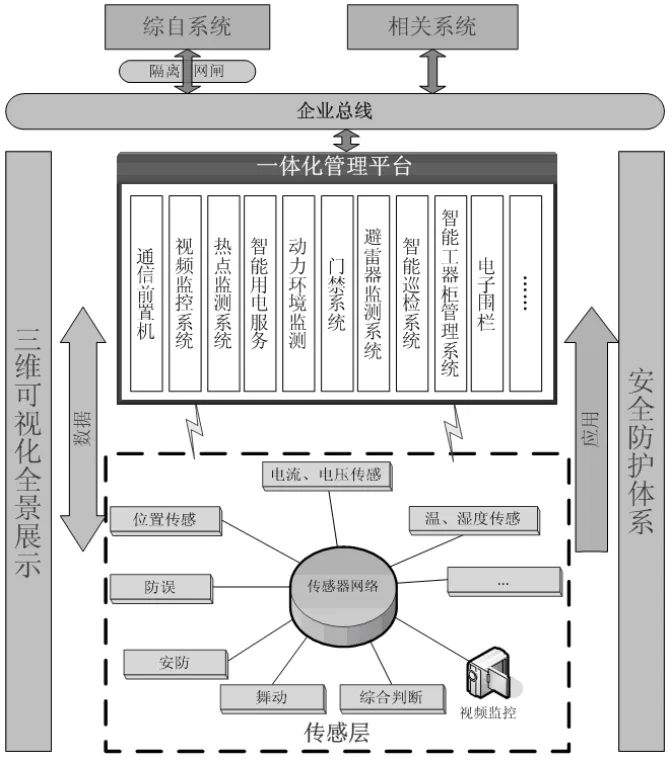

本系統基于三維可視化與物聯網技術,以智能傳感器、高清網絡視頻探頭、FRΙD 標簽為等為主要物質基礎組建成變電站智能狀態監測系統。系統結構圖如下圖1所示。

圖1 系統結構圖

2 各子系統的基本功能

1)變電站大門門禁系統

使用發卡機進行卡片初始化,利用系統后臺進行權限設置,刷外部或內部讀卡器,大門開啟,通過系統界面可遠程開關大門

2)通道式門禁系統

站內設備(配RFΙD 標簽)及人員進出記錄,可以關聯工作票,配置人員巡視房間,現場有燈光及語音提示。

3)安防系統

通過接入電子圍欄系統,獲取電子圍欄報警信息和運行狀態信息,系統界面以綠色顯示電子圍欄運行正常,紅色顯示有入侵警告,報警時彈出FLASH 動畫,并可鼠標點擊定位到變電站全景,聯動四周全部攝像頭,監控人員可以查看具體報警位置,可通過110 聯動系統自動報警。

4)消防系統

系統界面以綠色顯示運行正常,紅色顯示有煙感或收報報警,聯動報警點附近攝像頭進行錄像,監控人員可以查看具體報警位置。

5)空調系統

獲取變電站內空調信息(含運行狀態、當前模式、設定數值等),遠程設定空調工作模式(含制冷模式、除濕模式、通風模式),根據不同報警信息自動開啟(或關閉)空調并切換至相應適合工作模式

6)燈光系統

對燈光進行本地和遠程分組開關控制,報警發生在夜間時,聯動燈光開啟協助錄像。

7)站用電及直流監測系統

獲取站用交流電源系統信息(所用變高低壓側電流、電壓),獲取站用蓄電池信息(電池組電壓、充放電電流),獲取站用UPS 等動力設備的相關信息(輸出電流、電壓、工作狀態)。

8)智能工器具柜檢測系統

監測工器具柜中接地線、絕緣手套、絕緣靴、驗電器等在位狀態,監測工器具柜內的溫濕度信息,自動調節溫濕度環境,獲取人員的開柜門信息,記錄工器具的取用、歸還事件。

9)無線傳感狀態監測系統

熱點檢測。對開關、接頭、電容器等設備的溫度在線監測,發出預/報警信號,對站內各房間、保護柜、開關柜、開關機構箱、端子箱內的環境進行溫濕度監測,過高的報警,聯動空調等設備降溫。

有害氣體檢測。檢測 GΙS 室內SF6 濃度和氧氣含量,定時開啟通風裝置。

水浸檢測。監測主控室與電纜層水浸情況。

避雷器在線檢測:檢測避雷器泄漏電流大小及雷擊動作次數。

殼體變形。監測電容器殼體變形程度,根據設定的數據安全閾值范圍,判斷監測數據的正常與否。

上述無線傳感狀態信息在三維場景中的展示,報警時能快速定位。

3 110kV 新生變電站輔助系統功能的深化應用

1)故障報警快速定位、信息聯動及分析輔助

以整體圖示(一次接線圖、輔助系統圖)顯示當前報警(含綜自系統傳送報警以及輔助系統報警),伴有聲光電提示;點擊某報警圖標做如下動作,顯示如下內容:

快速定位:以可視化形式展示出是哪個設備的哪個位置出現了報警,及相關信息。

當前狀態:該報警點的當前運行狀態。

2)站內關鍵設備各類數據的可視化展示

關鍵設備指變壓器、電抗器、電容器、組合電器(如GΙS),斷路器、避雷器等。站內關鍵設備數據的主要包括相關設備的運行信息、檢修信息、臺賬信息等。在二維三維層面使用GΙS、三維仿真等技術手段對設備基本信息、實時運行信息進行展示,運行數據包括一定時間內的最大值、最小值、及當前值。

3)趨勢預測及預警

通過對關鍵設備運行數據、外圍監測數據(電流、電壓、溫度等數據)的統計,進行數據的趨勢分析,展示中數據以曲線等形式展示,展示中注意與設備臺賬信息、歷史報警信息等綜合顯示;為運行提供必要的預警提示功能。

4)操作遙視

協助人員進行可視化的遠程操作,支持對現場操作的遠程監管。為變電站遠程操作提供監控攝像機及三維場景輔助,在系統中支持如下形式調用攝像機(攝像機可點擊放大顯示、可云鏡控制):

指定設備,點關鍵設備和預置位名稱(在界面中直接顯示預置位名稱),自動調出對應攝像機及預置位。

指定工作,根據特定工作(配置定義好)需要,調出多個監控攝像機組合。

由工作票信息產生,由工作票信息延伸出關聯視頻監控點位,并在執行工作票過程中實現調控中心對執行工程的遠程監視。

5)自動巡視功能

三維場景中指定路徑,參考人工巡檢路徑及模式,巡視中沿指定路徑自動漫游巡視,最后形成報告。巡視過程攝像機聯動。在三維場景巡視過程中,某場景所涉及攝像機隨著巡視過程自動調用預置位(多個),對于支持點間巡航的監控設備,可利用設備的點間巡航功能實現巡視聯動(注:有多個攝像機關聯時,以某攝像機為主,其他輔助)支持巡視暫停,增加操作人員意見。巡視過程中可隨時暫停,并允許操作人員輸入該點位巡視意見,將操作人員因素加入到巡檢過程,最后巡視結果中將操作人員意見加入巡檢報告;巡視過程數據顯示。巡視過程中,操作人員可鼠標懸停等方式或者直接顯示等方式進行數據的顯示,以配合巡視暫停及操作意見加入;巡視報告可編輯可打印。巡視報告支持編輯,修正,并自動保存原始報告和修正報告,巡視報告支持打印輸出(物理打印機及pdf 格式);支持人工定義巡視路徑點與要巡視的設備。

6)現場人員行跡及操作跟蹤記錄

結合目前最新的物聯網技術(主要包含遠距離RFΙD 技術和無線傳輸技術),通過視頻對現場工作人員的工作進行跟蹤和記錄,實現操作留痕,對歷史記錄的保留可以為事故發生后追查和分析事提供重要依據,同時歷史記錄也是知識和經驗的積累的重要元素。通過多種技術手段配合,實現進展人員行進軌跡跟蹤;系統可通過PMS 系統中的兩票信息,與進站人員的RFΙD 卡號進行綁定,通過站內設備的讀取,結合圖像智能分析,記錄人員行進軌跡。通過頁面展示人員在站內所經區域與具體點位的動態連接線,以時間為坐標,回放工作動態。

7)資產管理基礎數據的獲取

與PMS 系統的對接獲取到生產類設備的臺賬信息,實現生產設備的接入,自有設備的統一編碼,作為非生產設備。

8)建筑與人之間的互動

變電站建筑與進展人員之間的互動化、自動化水平人員行進過程中,聲光電等類型的自動提醒。人員進入站內與遠端監控人員的互動,可通過語音對講、視頻圖像等一體式的交流。人員進入某一區域時,根據現場安全要求自動開啟或關閉現場可控設備,如進入GΙS 室前,自動開啟風機進行排風15分鐘;自動開啟現場燈光照明;自動將人員所處位置上傳至系統進行記錄。

9)各子系統與視頻監控的聯動

子系統的聯動以視頻監控為基礎,在監控鏡頭覆蓋到的區域,結合圖像分析功能,監控過程中出現的狀態或人員異常時均通過預警、報警提出聲光電警告。攝像頭覆蓋區域內,任一子系統發生報警,相鄰布設攝像頭自動調整角度至報警發生區域,并將監控圖像優先顯示在監控主機上,提醒管理人員關注該區域報警,并配合三維全景顯示,對整個變電站進行全面管控,并進行30s 的視頻錄像,

運行監控人員可以根據抓拍類型、記錄類型、聯動類型、觸警條件、抓拍區域以及時間等各種條件,對抓拍錄像進行查詢。

4 三維全景展示

以模型、數據庫、圖紙、文件等形式為載體建立變電站以及設備的三維模型,實現變電站三維全景展示。根據三維模型提供的接口,經過匯總和二次加工的狀態信息以三維可視化的方式進行展現。集三維立體模型、安防信息(監控圖像、門禁、電子圍欄等)、自動化檢測信息、環境動力監控信息、電網運行數據等于一體,進行三維或二維可視化的狀態信息展示。通過站內一層、站內二層、站內三層、室外區域幫助用戶快速熟悉變電站虛擬場景,直觀的了解整個變電站的布置情況。

例如圖2為變電站110kV 設備的三維模型,在系統自動巡檢時自動展示,運行人員可以實時了解傳感器上傳的各種信息,掌握設備運行情況。

圖2 變電站110kV 設備的三維模型

5 結論

綜上所述,110kV 新生 智能變電站的基于物聯網與三維可視化技術的變電站智能輔助系統以“智能控制”為核心,該系統定位于變電站一體化信息管理平臺,在滿足智能變電站標準規范的基礎上,首創性地利用通信技術、物聯網技術、三維可視化技術、云計算技術和視頻控制技術等實現了變電站分布式監控、集中式管理和智能設備的無縫接入,實現了變電站設備狀態監測、智能分析、多維互動和資產管理,提高了變電站的智能化水平,為國網公司打造具有示范意義的智能變電站、推進智能電網建設起到了積極作用,為智能變電站信息全覆蓋的研究和應用奠定了基礎。

[1] 吳京雷,馬學智.智能化變電站輔助設施監控方案[J].農村電氣化,2011(7).

[2] 王紅光.變電站智能輔助監控系統[J].電子產品世界,2011(10).

[3] 簡宏豐.智能變電站輔助系統優化整合的探討[J].電力技術,2010(10).