可重構柔性網絡體系研究*

趙 靚,汪斌強,張 鵬

(國家數字交換系統工程技術研究中心 鄭州 450002)

1 引言

互聯網技術是20世紀最令人興奮的科技成果之一,并且已經從最初的出于學術研究需要的、僅是一個只有幾十個站點的研究項目發展成為一個連接世界各大洲數十億人的通信系統。隨著互聯網技術的發展,人們一方面享受著互聯網帶來的新興生活方式,一方面也在不斷地對互聯網的可靠性、有效性和安全性等方面的問題進行詬病。

事實上,當人們要求一個本來只是用于學術研究的網絡來滿足人類經濟生活需求時,網絡通信傳統的可靠性、有效性和安全性問題就已經發生了質的變化,就會不可避免地出現這樣那樣的問題。雖然,網絡研究者們一直在致力于解決互聯網面向新需求時出現的問題,但是時至今日,互聯網系統雖然已經變得越來越復雜,可是仍然無法提供令人滿意的服務。如何走出這個困局,研究者們一直在探索[1~3]。

事實已經證明,那種修修補補式的發展方式永遠也跟不上互聯網業務需求的發展,必須在下一代網絡構建過程中采取“推倒重來(clean slate)”式的發展模式。這種“推倒重來”式的發展并不是指將現有網絡基礎設施都廢棄不用,通過研制新設備、新技術來構建一個全新的大一統的網絡,而是指在思想、理論和技術體系 (thought,theory and technology architecture)方面進行創新,使得下一代網絡既能夠融合現有底層網絡通信基礎設施的異構性,保持網絡發展的一致性和連貫性,又能夠充分考慮未知網絡、能夠支撐各個領域全面信息化、滿足可管可控可信的需求。

在這一過程中思想體系的創新尤為重要。本文主要是從思想體系方面入手,提出了一種以服務提供為目標、以可重構技術為實現手段、能夠滿足不同業務個性化需求的可重構柔性網絡體系。該網絡體系打破了原有封閉式體系架構,將網絡功能進行層次劃分,再分而治之,既有利于將復雜的網絡技術進行分解,降低技術門檻,又利于解決現有網絡及未來網絡可能出現的問題。

2 相關工作

針對如何構建下一代網絡這個課題已經爭論了十余年,目前還存在很多不同的聲音[4],但基本形成了兩大技術路線:一種是“演進性”路線,即在現有互聯網上不斷“改良”和“完善”;另一種是“革命性”路線,即重新設計全新的互聯網體系結構,滿足未來互聯網的發展需要。

早在2000年,美國就啟動了NewArch項目,該項目主要研究互聯網變化的需求,并對一些關鍵的體系結構問題和思想進行了探索,但在其具體實現方案中仍然沿用了現有互聯網技術。2003年,美國科學基金會(NSF)啟動Clean Slate 100×100研究計劃,針對“推倒重來,從零開始”的設計方法論、全面的網絡框架及網絡拓撲設計、網絡協議棧設計等3個方面展開研究,計劃到2010年實現1億家庭以100 Mbit/s的速率上網。該項目現已結束,并未達到預期的目標。此后,美國NSF還啟動了FIND、SING、NGNI等研究項目。2005年,美國NSF又啟動全球網絡創新環境GENI項目,提出了許多新的概念,并引入了OpenFlow作為實驗平臺。2010年美國NSF設立了未來互聯網體系結構(FIA)計劃,其目標是設計和驗證下一代互聯網的綜合的新型的體系結構。Nebula[5]項目致力于建立一個以云計算為中心的體系結構。在這一未來的模型中,數據中心被高速的、可靠的、安全的骨干網絡連接在一起。XIA[6]項目致力于構建一種未來互聯網體系結構,具有可信、支持長期更新的多種使用模型、支持長期的技術革新、支持不同網絡組成角色間的明晰的接口等特點。

中國也已較早地開展了下一代互聯網的研究,國家自然科學基金、國家重點基礎研究發展計劃(“973”計劃)項目、國家高技術研究發展計劃(“863”計劃)項目、科技支撐計劃項目、中國下一代互聯網(CNGI)項目都是有力的支持,從基礎研究、關鍵技術突破、推廣應用3個層次,展開下一代互聯網體系結構研究的探索與實踐。在這些計劃項目的支持下,“十五”、“十一五”期間先后構建了CNGI試驗網和以大規模匯聚路由器 (ACR)為核心的“3TNet”試驗網,對下一代互聯網體系結構及應用推廣進行了有益探索。

從國內外對下一代網絡體系結構方面的研究來看,沿著“革命性”路線開展的研究雖然取得了一些成果,但是這些成果大部分都是偏重于解決某一個或某幾個方面的問題,對于全面解決網絡現有及可能出現的問題,仍然沒有形成一種業界公認的網絡體系,目前還是處于百家爭鳴的階段。

3 可重構柔性網絡體系

描述一個系統可以分3個層次:抽象層、邏輯層、物理層。抽象層描述的方法是模型,進行分層描述,主要關注業務、服務、協議和接口。邏輯層描述的方法是體系結構,體系是構成系統的諸元素,結構是諸元素之間的關系。物理層描述的方法是技術方案,技術方案給出了系統的物理實現,是系統體系結構的具體化體現。本節主要對可重構柔性網絡體系進行抽象層的描述。

3.1 概念

可重構就是“使用一系列準則和手法,對系統內部的結構或代碼進行調整或改進,以滿足系統對環境變化和應用對象變化的適應性要求。可重構技術提供了一種高效且可受控的系統整理技術,從而使系統更容易被理解和修改”[7,8]。基于上述定義,本文提出針對網絡體系的可重構概念如下。

定義1 重構對象是指通過執行可重構指令進行功能或性能調整以達到某種既定目標的實體。重構對象可分為3個層次:網絡體系級重構對象、節點級重構對象、局部接口或功能級重構對象。

定義2 可重構柔性網絡是通過可重構技術對網元進行功能、性能或相應關系的調整,從而能夠滿足變化的業務需求的一種可變的網絡系統。可重構柔性網絡是對可重構柔性信息網絡、可重構柔性通信網絡、可重構柔性業務支撐網絡、可重構柔性服務承載網絡、可重構柔性傳送網絡、可重構柔性傳輸網絡的統稱。

3.2 可重構柔性網絡的5層模型

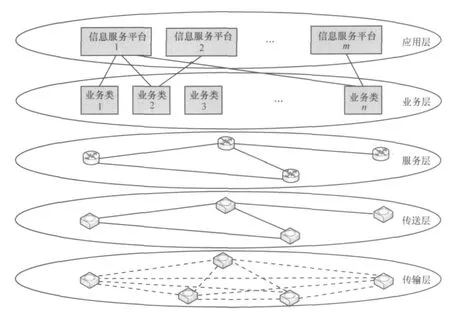

借鑒分層原理(layering principle),本文提出了一個可重構柔性網絡分層模型,自下而上分別定義為傳輸層、傳送層、服務層、業務層和應用層,如圖1所示。本質上,該分層模型把信息網絡要解決的問題分為幾個小問題,分別通過相應的可重構技術得以解決[9]。

分層是一種有效的方法,它能夠簡化網絡體系結構的設計,使每一層的設計獨立于其他層進行設計、實現和測試,避免了某一層軟硬件的重構對其他層的可見的改變。

第1層是傳輸層,對應于可重構柔性傳輸網絡,重構對象是基本的數據傳輸資源,如光纖、電纜等,主要解決能夠提供什么樣的傳輸通道以及如何分配傳輸資源來處理相應的數據傳輸問題,可以理解為給指定的數據傳輸修一條什么樣的道路以及多寬的道路。

圖1 可重構柔性網絡的5層模型

第2層是傳送層,對應于可重構柔性傳送網絡,重構對象是數據傳輸通道的連接關系,即滿足需求的網絡拓撲,主要解決如何將傳輸通道連接起來,以達到將數據從一個端點傳送到另一個端點的目標。

第3層是服務層,對應于可重構柔性服務承載網絡,重構對象是連接數據通道的網絡節點,主要解決的問題是為網絡節點重構什么樣的功能和性能,可以理解為需要為中轉數據構建什么樣的站點。這里的網絡節點不是傳統意義上的僅具有交換或路由功能的節點,而是可以根據上層業務需求進行功能和性能重構的各類節點,這樣的節點可以是路由器或交換機,也可以是服務器、服務機群或入侵檢測系統等,只要是能提供某一類網絡服務的軟硬件系統都可以通過可重構技術進行重構,成為可重構柔性服務承載網絡中的網絡節點。

第4層是業務層,對應于可重構柔性業務支撐網絡,重構對象是網絡業務,主要解決的問題是如何對各種網絡應用進行抽象聚類,并進行形式化描述,從而從下層提供的各類服務組件及構件中提取需要的功能,并進行整合。在業務層可見的組件及構件就是各類服務,包括通信服務組件及構件、安全服務組件及構件、帶寬服務組件及構件、檢測組件及構件等。

第5層是應用層,對應于可重構柔性信息網絡,重構對象是信息服務平臺,主要解決的問題是如何利用下層網絡資源生成豐富多彩的網絡應用,并向用戶提供應用接口。由于人們對信息的需求已經從被動接收演變為要求對信息的獲取具有可追溯性、可預測性和可綜合性,這就要求信息提供者或信息獲取終端具有信息存貯、計算和處理能力。目前人們獲取信息的主要途徑是網絡,所以人們認為網絡不僅要提供通信服務,而且應該提供信息存貯、計算和處理服務。因此,新一代網絡不僅僅是信息交換的載體,更是提供信息服務的平臺。而事實上,基于1~4層柔性網絡模型構建出的能夠提供信息轉移功能的可重構的柔性網絡僅是一個通信網絡,只解決通信本身的問題,即可靠性、有效性和安全性問題,但作為一個能夠被用戶直接使用的系統來說,僅解決上述問題還不夠,因此,在通信網絡提供的功能基礎上增加了應用層,提供信息利用支撐環境,通過對信息的存貯、計算和處理,解決信息網絡的運營性問題,實現信息的綜合利用。

4 重構描述

通過可重構柔性網絡的5層模型,可以將網絡的重構行為劃分為3個級別,分別為網絡系統級重構、網絡節點級重構、功能模塊級重構。其中,網絡系統級的重構通過業務層重構實現,網絡節點級重構通過服務層重構實現,功能模塊級重構通過傳送層重構實現。不論是哪一個級別的重構,都必須由幾個基本要素構成,即:

其中,RR(reconfiguration result)表示重構結果。經過重構使得重構對象具有某種功能及性能,并對其進行形式化描述。RA(reconfiguration arithmetic)表示重構算法集合。通過對相應重構輸入的計算,得到重構結果的方法。根據重構級別不同,重構算法也不同:

其中,RAt表示業務層重構算法集,RAs表示服務層重構算法集,RAtr表示傳送層重構算法集。

MC(module&component)表示組件及構件集合,是用來進行重構并得到一個重構對象的基本元素。根據重構級別不同,其對組件和構件的定義也不同。

其中,MCt、MCs、MCtr分別是對業務層、服務層、傳送層可見的組件/構件庫的描述。

RS(reconfiguration scale)表示重構規模,是對重構對象所要覆蓋的范圍及程度的形式化描述。

每一層的重構都是由重構輸入觸發,即在可控范圍內對相應組件/構件等執行相應的重構算法,以得到一個重構結果。

5 可重構柔性網絡的應用和優勢

5.1 可重構柔性網絡的應用

下一代互聯網絡應該是一個能夠滿足用戶個性化需求的網絡,試圖通過預測業務需求和預留資源的方式為未知業務提供網絡支撐一定是徒勞的,因此,要想滿足用戶的個性化需求就必須要求網絡可變。可重構技術在滿足系統對環境和應用對象變化的適應性要求方面有著很好的表現,因此可以預見,將可重構技術引入網絡體系設計并提出可重構柔性網絡的概念,在面對下一代網絡各種未知需求時有著廣闊的應用前景。

(1)構建新網絡

當出現一種新興業務時,可將業務需求聚類并作為重構業務層的輸入,激活可重構柔性業務支撐網絡的重構行為,進而進行相應底層重構對象的功能重構或資源重組;當業務消亡以后,可以對網絡資源進行釋放,作為構建另一種新業務支撐網絡的構件。

(2)網絡支撐環境升級改造

隨著業務規模擴大或功能擴展,需要對已有網絡支撐環境進行升級改造時,可將升級改造具體化為網絡節點重構需求,并作為服務層的重構輸入,用以激活可重構柔性服務承載網絡的重構行為,進而進行相關網絡節點的功能和性能的重構行為。

(3)靈活提供各類服務

在可重構柔性網絡中,各種網絡功能都是以服務的形式提供給運營商或用戶的,它通過網絡節點重構過程中添加相應的功能構件實現,如安全通信服務、實時通信服務、超寬帶通信服務、入侵檢測服務等。因此,在進行業務重構時,可以通過整合不同的服務為運營商及用戶呈現不同的服務質量。

5.2 可重構柔性網絡的優勢

多年來,網絡一直是沿著面向業務支撐的技術體系發展,為了承載特定業務構建網絡,為融合新興業務改造網絡[10]。在該網絡技術體系框架下,一種網絡往往隨著業務的消亡而廢棄不用,浪費了大量的資源,與此同時,為了適應新業務的需求升級改造網絡付出了高昂的代價卻收效甚微,類似這樣的問題在網絡建設過程中層出不窮。與其他網絡體系結構相比,可重構柔性網絡在解決包括上述問題在內的很多問題時具有很大優勢。

(1)網絡系統具有智能化

智能化是下一代網絡的發展趨勢,主要體現在與特定業務無關,可滿足任意網絡業務需求。對于一個剛性的網絡來說,要達到上述目標是很困難的,而在可重構柔性網絡中,網絡拓撲可以重新構建,網絡資源可以動態分配,網絡節點功能可以依需求調整,支持協議可以靈活配置,使得網絡系統智能化水平有一個大的提升。

(2)網絡系統易于維護

一個網絡系統在最初設計時可能無法全面考慮到日后一些功能擴展的需要或者網絡系統在運行過程中會出現某些節點或鏈路故障,在可重構柔性網絡中都可以通過系統級或節點級的重構對系統進行維護和擴展。

(3)易于滿足用戶個性化需求

由于可重構柔性網絡對業務支持具有很大的靈活性,因此有利于滿足個性化的業務需求,催生大量新業務的出現。

(4)降低網絡系統的成本

功能強、成本低的新業務在市場競爭中占有絕對優勢。可重構柔性網絡可使網絡系統自適應工作環境和對象的變化,而無需增加額外的費用,這樣在增強功能的同時還降低了成本。

6 結束語

可重構柔性網絡的相關技術及思想已經成為當前研究的熱點,但是沒有形成統一的體系。本文基于可重構的思想提出了一種以構件化實現為基礎、服務提供為目標的可重構柔性網絡體系,并給出了可重構柔性網絡的5層參考模型及相應的描述方法。基于該網絡模型,可以靈活構建滿足不同業務需求的個性化網絡,適應未來各種業務需求。但是,還需要深入研究可重構柔性網絡的相關理論和技術,如:自組織理論及智能化算法、可重構網絡節點的協調與控制理論及方法等。

1 AndersenD G,BalakrishnanH,FeamsterN.Accountable internet protocol.Proceeding of the ACM SIGCOMM 2008 Conference on Data Communication,Seattle,USA,2008:339~350

2 Mosharaf N M,Chowdhury Kablr,Boutaba Raouf.Network virtualizatio:state of the art and research challenges.IEEE Communication Magazine,2009,47(7):20~26

3 Kim Changhoon,Caesar M,Rexford J.Floodless in seattle:a scalable ethernet architecture for large enterprises.Proceedings of the SIGCOMM 2008,Washington,USA,2008:3~14

4 吳建平,李星,劉瑩.下一代互聯網體系結構研究現狀和發展趨勢.中興通信技術,2011,17(2)

5 Nebula.http://nebula.cis.upenn.edu/,2011

6 Expressive Internet Architecture(XIA).http://www.cs.cmu.edu/~XIA/,2011

7 Fowler M.重構——改善既有代碼的設計.北京:中國電力出版社,2003

8 周純杰,向純潔,陳輝等.可重構技術及其在網絡控制系統中的應用綜述.控制與決策,2007,11(22):1 201~1 207

9 劉強,汪斌強,徐恪.基于構件的層次化可重構網絡構建及重構方法.計算機學報,2010,33(9):1 557~1 567

10 王浩學,汪斌強,蘭巨龍等.基于開放可重構路由交換平臺的新型網絡體系.電信科學,2008,24(8):44~48