某工程預應力轉換大梁的施工監測

劉福祺

(重慶市設計院,重慶 400015)

1 工程簡介

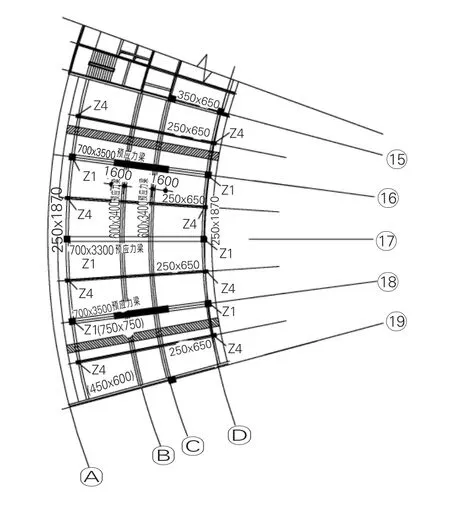

某行政樓地下1層,地上12層,總高度51m,其中(15)-(19)×(A)-(D)范圍6層樓面以下為通透空間形成的入口門廳。結構設計中采用轉換大梁和懸挑大梁來支承上部7層荷載。該區域的結構及施工有如下特點:通過懸挑預應力大梁、大型預應力轉換梁將其上部荷載傳至柱(剪力墻)、基礎,并通過二次張拉實施,其中預應力的施加值、摩擦損失、錨固值、徐變、松馳、大梁在各施工階段中的變形及非預應力筋的應力是設計人員極為關心的;同時,由于該區域荷重大,支撐高度高,施工過程中支撐體系受力情況也是各方所關注的,因此監測相關量值是十分必要的(圖1)。

圖1 將監測的區域平面圖

2 檢測內容

根據設計要求,并考慮安全性和經濟性,擬測試以下內容。

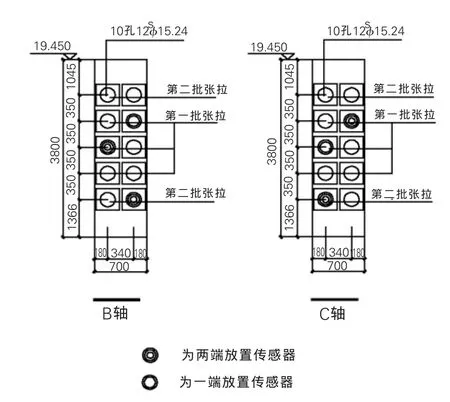

(1)預應力轉換大梁,B軸線,第一次張拉6孔,按張拉次序,第1孔兩端放置傳感器,第5孔一端放置傳感器;C軸線,第5孔兩端放置傳感器,第1孔一端放置傳感器,同時可測試該二孔的摩擦力(6只)。第二次張拉時,按張拉次序,B、C軸第1、3孔放置傳感器(4只),同時可測試該二孔的摩擦力(見圖2)。

圖2 B、C軸預應力梁傳感器放置圖

(2)在張拉過程中,對預應力梁變形進行測試。測試采用百分表。

(3)轉換梁非預應力筋的應力測試,設置在(B)、(C)軸轉換梁的跨中底排及頂排兩側鋼筋上,每一根梁各埋置4個鋼筋計,懸挑梁在(A)×(18),(A)×(17)處頂部兩側鋼筋上測試應力,每一根梁各埋置2個鋼筋計,上部框架柱非預應力筋的應力測試。上部框架梁在(17)軸的AB及CD跨中下排鋼筋兩側各埋置鋼筋計2只。

(4)對8根混凝土支撐柱,分別在 (A)×(17)、(A)×(16)、(B)×(17)、(C)×(17)、(D)×(18)處,擬在15.300m標高處埋設鋼筋計,每一支撐柱對角埋置2個。

(5)對預應力梁及相關構件進行裂縫觀察。

3 測試結果及分析

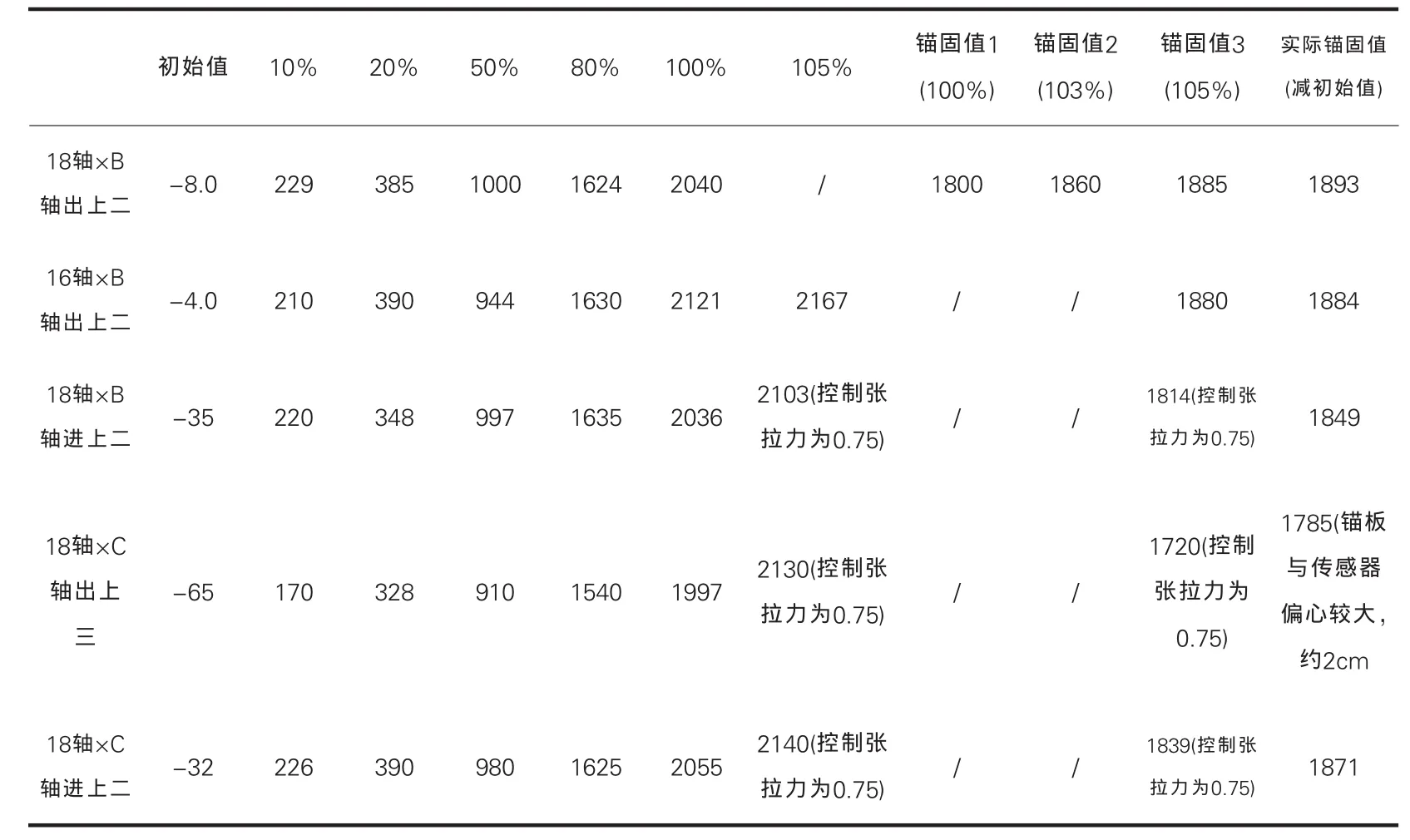

3.1 轉換大梁預應力測試結果

開始試張拉B軸線轉換梁,未套夾片時,傳感器與千斤頂相差達10%,故決定停止張拉。后來通過千斤頂和傳感器標定,表明傳感器是精確的(一只幾乎沒有誤差,另一只有1%的誤差),因此對千斤頂進行了重新標定。重新開始張拉時,張拉首先不套夾片,表明在對中情況下,千斤頂與傳感器符合較好,誤差在3%以內(第一次未對中,出現較大誤差,差值約為6%),隨后進行了正式張拉。張拉從B軸開始,兩端張拉至100%首先錨固一端,其錨固值為1800kN,隨后使另一端張拉至103%,先錨固的一端傳感器讀數提高到1860kN,繼續張拉另一端至105%,則先錨固一端傳感器值增至1885kN,隨后錨固另一端,其錨固值為1880kN,此時先錨固一端值由1885kN降至1882kN,這表明該梁中摩擦力較小。表1給出了轉換梁在張拉過程中傳感器的讀數。

表1 轉換大梁預應力測試(單位:kN)

在理想情況下,經同一標準傳感器標定,千斤頂與傳感器是一致的,傳感器的誤差一般在1%~2%,千斤頂的誤差一般在2%~3%。此次張拉過程中,傳感器與油表相差約100kN,其原因有以下4個因素:(1)夾片對鋼絞線的阻力,這與鋼絞線的粗細和夾片硬度等有關;(2)錨墊板、傳感器、錨板、千斤頂的對中程度,不對中,傳感器讀數會偏小,最大偏差會達到10%以上(15孔鋼絞線中,墊板采用兩端凹槽,對中情況較理想);(3)傳感器與錨墊板接觸面的平整度;(4)千斤頂及傳感器本身誤差。此次張拉中的4.5%誤差,估計因素1占1.5%,因素2占2.0%,因素3占0.5%,因素4占0.5%。經測試,采用該種塑料波紋管摩擦很小,孔道摩擦約10kN。瞬時錨固值分別為86.8%,83.0%,84.5%,81.9%,85.8%。轉換梁進行第二次張拉時,錨固值在1720~1735 kN之間。當割臨時柱時,在封轉換梁頭、澆混凝土過程中傳感器接線已嚴重損壞,只測得2只傳感器讀數。

3.2 梁柱鋼筋應力測試

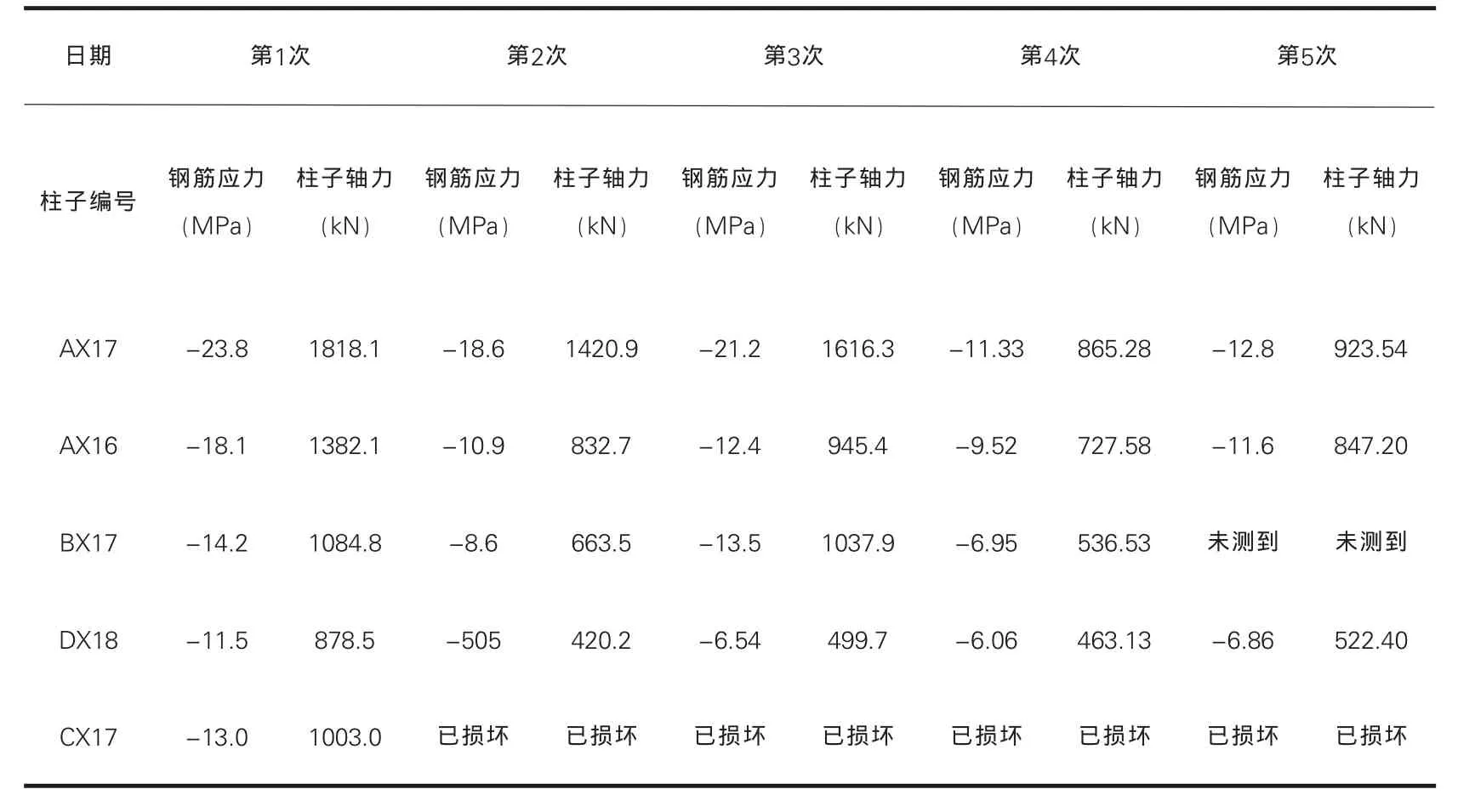

梁柱鋼筋在施工過程中的應力狀況,采用鋼筋計進行測試。臨時支撐柱共進行了9次測量,結果列于表2。

第1次為預應力未張拉前柱頭中鋼筋應力和軸力。測試后發現A軸邊柱軸力最大,中柱及D軸邊柱軸力則較小。這是由于在澆搗柱及該層樓層時鋼筋應力幾乎為零,施工荷載均由腳手架承擔,當澆搗上一層混凝土時,轉換梁和懸臂梁均有了剛度,可以承擔上層傳來的荷載,而轉換梁的剛度遠大于懸臂梁,同時D軸懸臂梁管轄范圍比A軸為小,因此,較大一部份荷載由轉換梁直接傳到兩端的混凝土墻體,從而造成A軸柱軸力比其他柱軸力為大。

第2次為第一批預應力張拉完畢,柱中軸力均有所減小,其范圍在400~550kN之間,柱與懸臂梁未脫開。

第3次為拆除了部分腳手架后臨時支撐柱的軸力,柱中軸力均有增加,增幅在100~400kN之間,其中中部柱軸力增加最大,這可能的原因為,腳手架承擔的力轉化為由柱來承擔,假如樓面剛度無窮大,此時柱按面積來分擔,致使中部柱增加較大,同時,假設無臨時支撐柱,則結構荷載將由轉換梁傳至兩側墻,轉換梁的變形也致使中部柱軸力增大較多。

第4次為臨時支撐柱下的鐵箱全部敲掉之后測得的數值,理論上鋼筋計的應力值應為零,但實際測得鋼筋計應力值不為零,推測原因:在將鋼筋計焊接到鋼筋上(要求兩端焊縫長度不小于80mm)之后,由于焊接部分鋼筋冷卻收縮,使得鋼筋計產生一個初壓應力。即第四次測得的鋼筋計應力值實際就是柱子軸力為零時的鋼筋計應力值。所以第1、2、3次測得的柱子軸力減去第4次測得的相應柱子的軸力,才是柱子真正的軸力。最終測得的柱子的最大軸力值(第1次測得)在415kN~953kN之間,可見柱子承受的軸力較小。分析原因:這是由于在澆搗柱及該層樓層時鋼筋應力幾乎為零,施工荷載由腳手架及臨時柱承擔,當澆搗上一層混凝土時,轉換梁和懸臂梁均有了剛度,可以承擔上層傳來的大部分荷載,因此臨時支撐柱承受的荷載較小。

第5、6、7次分別為澆筑完第10、11、12層后,臨時支撐柱軸力由于上部荷載的增加而不斷增大。

在拆除臨時柱前后測得臨時柱軸力,A×16為805kN、A×17為377kN、D×18為205kN。

表2 柱頭鋼筋應力和軸力(15.300m處)

3.3 裂縫與變形

(1)在預應力梁未張拉前,轉換梁有細微裂縫,但未貫穿,估計為收縮裂縫。張拉完畢后未見繼續發展。

(2)第1、第2次預應力張拉過程中懸臂梁端部上撓約3mm和0.4mm,拆除臨時柱時分別下垂2mm和0.2mm(A×17)。拆除臨時柱過程中,結構下垂是比較小的,尤其是第2次拆除臨柱,由于后澆帶已完成,使16~18軸這部分結構與其余結構連成一體,門廳6層以上形成空腹特大梁,從而部分荷載通過門廳兩側的結構傳至基礎。

4 結束語

通過施工過程中各項數據的全程監測,測試數據與設計吻合,達到了預期要求。