不同拓撲下的反激式光伏微逆變器研究

胡 巍 徐 政

(清華大學深圳研究生院,廣東 深圳 518055)

常規的光伏發電系統中,光伏組件經過串并聯構成光伏陣列,通過逆變器集中并入電網,光伏組件之間的特性及安裝方式的差異、局部陰影現象會影響系統的運行效率[1]。為此,產生了交流光伏模塊(AC Photovoltaic Module)的概念[2-3]。

交流光伏模塊由單個光伏組件與微逆變器組合而成,微逆變器直接裝配在光伏組件的底部或支架上,將直流功率直接轉化為交流功率并入電網,能實現每個光伏組件最大功率點跟蹤(MPPT:Maximum Power Point Tracking),不僅提高系統的效率,而且具有即插即用的優點[4]。但是,因為與單個光伏組件實現了一體化,微逆變器的輸入電壓低、工作環境差、安裝空間有限,而其使用壽命又需要與光伏組件相匹配,所以產品設計不但要實現高倍升壓和高質量逆變,還要具有盡可能高的功率密度、發電效率及長期運行可靠性。傳統的升壓逆變電路,一般采用工頻變壓器或者兩級升壓技術,效率低,體積大,不適合應用在微逆變器中。近年來,很多學者在微逆變器技術方面開展了大量的研究,提出了數十種電路拓撲[3-4]。其中,基于反激變壓器的微逆變器拓撲能實現較低直流電壓向單相交流電壓的轉換,同時具有開關器件少、結構簡單等優點,適合用在交流光伏模塊中,從而成為目前產品的主要技術方案。

本文介紹3種具有代表性的反激式逆變電路拓撲和工作原理,在綜合考慮成本、性能的前提下,對電路設計和控制特性方面進行了詳細的對比研究,設計制作了基于反激變壓器的雙Boost電路原理樣機,驗證了理論分析與仿真計算結果,并全面測試了采用反激型電流源逆變電路的產品運行特性。

1 電路拓撲與控制原理

1.1 反激式逆變電路拓撲

圖1為3種反激式微逆變器電路原理圖。拓撲1為雙反激變換電路圖1(a),由兩個電流雙向流動的對稱反激電路組成,C1=C2,反激變壓器T1與T2完全相同,初級和次級線圈的匝數分別為n1和n2,匝比N= n2:n1, Q1-Q4均為自帶反并聯二極管的功率MOSFET。通過正弦波調制或電流閉環方式控制雙反激變換器,實現正弦交流電壓或電流輸出[5]。

拓撲2為反激變壓器式雙Boost電路圖1(b),與雙反激變換電路相似,同樣使用4個功率開關器件。由2個相同的含反激變壓器的Boost電路構成,反激變壓器的2個異名端相連,構成一個三端元件[6]。

圖1 反激變壓器式微逆變器主電路拓撲

1.2 控制原理

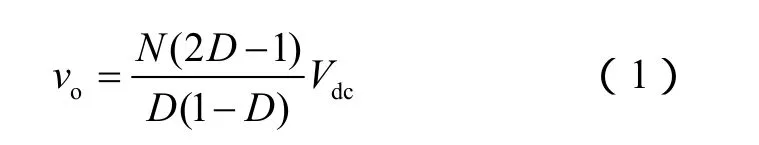

拓撲 1和拓撲 2驅動方式相同,Q1與 Q3、Q2與Q4的驅動信號相同,而兩組之間互補導通。在電感電流連續的工作狀態下,拓撲1的輸入/輸出電壓關系可表示為

拓撲2的輸入/輸出電壓關系可表示為

其中,D為Q2和Q4的導通占空比,通過調節D 可以實現對輸出電壓和電流的控制。

與上面2種電壓源逆變器工作方式不同,拓撲3直接將輸出電流調制成與電網電壓同頻同相的正弦波。前級電路中 Q1和 Q2高頻開關,對變壓器次級線圈輸出電流進行正弦調制。Q1和 Q2的開關頻率和導通占空比相同,但是兩者驅動信號的相位相差180°。前級電路的輸入/輸出電壓關系可表示為

2個并聯反激電路彼此交錯工作,不僅解決了單個反激電路功率相對不足的問題,還可以減少直流輸入電流的紋波,減輕解耦電容 Cdc的負擔,并降低并網電流igrid的諧波畸變率。

2 電路設計與控制特性比較

2.1 變壓器匝比與占空比

為實現對并網電流的有效控制,逆變電路的最高輸出電壓必須略大于電網的峰值電壓。但是,反激變壓器電路的導通占空比又不能太大,否則,可能出現初級側能量不能完全傳遞到次級側的現象,引起磁芯飽和。因此,變壓器匝比的取值既要保證足夠高的輸出電壓,又要使D獲得足夠寬的調節范圍,以保證輸出電壓的控制精度,并使開關器件承受合理的電壓應力。

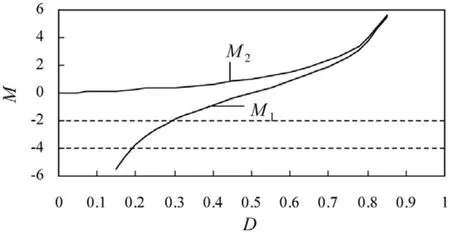

根據式(1)-(3),3種拓撲電路的調壓變比(k=vo/Vdc)分別為

由圖2可知,在0.25≤D≤0.75范圍內,M1與D基本保持線性關系,且 M1max=2.67;拓撲 3在0≤D≤0.75范圍內,M2與 D的關系線性度稍差,M2max=3。因此,變壓器匝比的設計原則如下:使Dmax≈0.75,且所對應的輸出電壓與電網電壓基本保持平衡。考慮到電網電壓正偏差及溫度對光伏組件輸出電壓的影響,3種電路拓撲中變壓器匝比可分別按下式選取。

政府采購峰做的技術性較強,對從業人員有較高的要求,要做好這項工作,需要從業人員具備較高的專業素養。尤其是互聯網時代的帶來,更是給工作帶來了一定的挑戰。我國政府采購管理專業教學,也要結合當前形勢的發展,明確政府采購管理專業人才培養的目標,結合社會實際需求,培養符合要求的綜合素養比較高的人才。

其中,Vgrid為電網標稱有效值電壓,VPV為光伏組件標稱最大功率點電壓。

圖2 M-D關系曲線

初級和次級線圈的匝數根據逆變器功率、開關頻率、磁心材料與結構等要素而定。

2.2 開關器件電壓應力

對于拓撲 1和 2,當 Q2和 Q4占空比達到 Dmax時,輸出電容C1上的電壓也達到最大值,分別為

根據反激電路中變壓器線圈上反射電壓的規律,結合式(1)和式(2),可計算出開關器件的理論關斷電壓應力,拓撲1和拓撲2中對應開關器件的電壓應力相同,如下式所示。

變壓器匝比直接影響開關器件的電壓應力,隨著N增大,Dmax減小,VQ1max和 VQ4max升高,VQ2max和 VQ3max降低。如果按式(9)和式(10)確定N,使 Dmax接近 0.75,則 VQ1max=VQ4max≈2.1Vgrid,VQ2max=VQ3max≈4.0Vdc。由此可知,Q1和 Q4的電壓應力較大,與電網電壓成正比;Q2和 Q3的電壓應力較小,與輸入直流電壓成正比。

拓撲3中兩路并聯的反激電路開關器件的電壓應力相同,同樣受變壓器匝比的影響。

如果按式(11)確定 N,則 VQ1max=VQ2max≈3.4Vdc,VD1max=VD2max≈2.0Vgrid。Q1和 Q2的電壓應力較小,與輸入直流電壓成正比;D1和D2的電壓應力較大,與電網電壓成正比;后級全橋電路中開關器件Q3-6的電壓應力與電網峰值電壓相當。

以電網電壓220V、光伏組件標稱最大功率點電壓35V的系統為例,采用3種電路拓撲的光伏并網微逆變器的設計參數如表1所示。其中,開關器件的耐壓值按照約 1.5倍的電壓應力選取。通過對比可知,拓撲1和拓撲2中需要采用兩種耐壓要求差別大的高速開關器件,且高壓器件的耐壓要求高達700V,而拓撲3中高速開關器件耐壓要求低,低速開關器件耐壓要求適中,二極管的耐壓要求最高,因而在器件成本和開關損耗方面具有明顯優勢。

表1 設計參數對比

2.3 功率解耦電容

單相并網功率中含有兩倍工頻的脈動量,峰-峰值為平均功率的兩倍。如果逆變器中沒有功率解耦環節,光伏組件的平均輸出功率將下降。功率解耦環節的設計既要確保解耦效果,也要保證微逆變器的小型化以及在相對惡劣環境中的使用壽命。在使用小容量薄膜電容實現高效功率解耦的研究方面,已有多種電路拓撲和控制方法[8-9]。然而,出于對成本以及可靠性等的綜合考慮,本文3種電路拓撲只通過輸入端解耦電容 Cdc的充放電實現功率解耦,使光伏組件輸出功率保持相對穩定。為了保證最大功率點跟蹤效率高于 99.8%,結合常用光伏組件的輸出特性,電容量可按下式選取

式中,Prated為逆變器額定功率,Vmin為逆變器最低輸入最大功率點電壓,ω為電網電壓角頻率。目前,以選用高溫、長壽命鋁電解質電容為主。

另外,拓撲1和拓撲2電路中,C1和C2中的電流大小相同、相位相反,充放電功率保持平衡,所以對功率脈動沒有影響,在合理的范圍內取較大的電容量有利于改善逆變器輸出電流的波形。而拓撲3電路中,C中的電流相位超前并網電流90°,不僅使功率脈動增加,而且在并網電流過零點附近因沒有合理的放電途徑而造成交越失真,因此應盡量取較小的電容量。

2.4 控制方法與特性

3種電路的控制算法基本相同,都可以采用電網電壓前饋與并網電流反饋相結合的控制方法。電壓前饋控制起粗調作用,即將電網電壓瞬時值作為vo分別代入式(1)-(3)中,計算電壓控制分量Dv,為減輕實時控制的計算壓力,可以采用查表方式。電流反饋控制起細調作用,根據實際并網電流io與目標并網電流io_ref的偏差計算電流控制分量Di。兩者合成可得最終占空比D,即

拓撲1和拓撲2的電路原理和硬件構成非常相似,均為非隔離結構,但是兩者之間也存在重要的差別。拓撲1的4個開關器件全部共地,只需要一路驅動電源,還可以實現由控制芯片直接驅動。而拓撲2 的4個開關器件有2個與直流輸入電源不共地,不僅需要三路隔離驅動電源,而且控制芯片也必須采取相應的隔離措施。拓撲3使光伏組件與電網之間保持了電氣隔離,能夠有效地抑制共模電流的產生,但是需要6個開關器件和多路驅動電源,開關頻率比前兩種電路要高,對控制芯片的性能要求相對要高一些,而且后級全橋電路在翻轉并網電流時容易形成過零點交越失真。

3 仿真與實驗

利用MatlabTM/Simulink軟件平臺對3種電路拓撲的運行特性進行仿真,仿真模型的參數設置如表2所示。仿真結果表明,3種電路拓撲都能實現良好的并網運行。

表2 仿真模型參數

圖3為拓撲1電路的電壓與并網電流仿真波形,并網電流與電網電壓保持相位一致,且具有良好的正弦波形。但是,由于變壓器匝比的取值較大,導致Dmax低于0.7,Q1和Q4的電壓應力高達565V。

圖4為拓撲2電路的電壓仿真波形,左右兩個電容上的電壓一個達到最大值時,另一個達到最小值,輸出電壓具有良好的正弦波形。由于變壓器匝比的取值較小,Dmax高達 0.74,Q1和 Q4的電壓應力低于480V。但是,當電網電壓出現較大的正偏差(+10%)而同時輸入直流電壓又有明顯下降(-10%)時,并網運行將面臨一定的困難。

圖3 拓撲1電路并網電壓與電流仿真波形

圖4 拓撲2電路輸出電壓仿真波形

圖5為拓撲3電路在電容C取不同值時并網輸出電流波形的對比,可見電容C值取較大時,并網電流過零點附近的交越失真比較明顯。

圖5 拓撲3電路輸出電流的交越失真仿真波形

基于拓撲2電路開發了原理樣機,主要參數與表2保持一致。圖6為輸出電壓實測波形,驗證了能將35V的直流電壓單級逆變到220V交流正弦電壓,滿足微逆變器的應用要求。同時,實驗結果表明,變壓器的漏感會引發產生強烈的開關尖峰電壓,必須采取有效的緩沖吸收措施。

圖6 雙Boost原理樣機輸出電壓實測波形

對一款采用拓撲3電路的產品進行了全面的測試。用可編程直流電源模擬光伏組件,最大功率240W,開路電壓44V,最大功率點電壓35V。實測MPPT精度為99%,轉換效率94%。圖7的實測波形顯示并網電流與電網電壓同頻同相,同時具有較低的總諧波畸變率(3.7%),但是過零點存在一定的畸變。

圖7 微逆變器產品并網實測波形

4 結論

本文對比研究了3種基于反激變壓器的微逆變器,均能夠以簡單的電路結構將較低直流電壓高效、高質量地逆變為單相交流電壓,適合應用于光伏并網系統中。對3種拓撲電路設計和控制特性方面的對比研究表明,在綜合考慮成本、性能和體積的情況下,雙反激變換電路各方面表現相對均衡,更加符合光伏并網微逆變器的應用要求。

[1]肖景良,徐政,林崇,何少強. 局部陰影條件下光伏陣列的優化設計[J].中國電機工程學報, 2009,29(11):119-124.

[2]WILLS R, Hall F E. The AC photovoltaic module [C]. IEEE Photovoltaic Specialists Conference,1996,1231- 1234.

[3]KJAER S B, PEDERSEN J K, BLAABJERG F. A review of single-phase grid-connected inverters for photovoltaic modules [J]. IEEE Trans. on Industry Applications. 2005,41(5):1292-1306.

[4]LI Q, WOLF P. A review of the single phase photovoltaic module integrated converter topologies with three different DC link configurations [J]. IEEE Transactions on Power Electronics. 2008,23(3):1320-1333.

[5]KJAER S B, BLAABJERG F. A novel single-stage inverter for the AC-module with reduced low-frequency ripple penetration[C].Eur. Conf. Power Electron.2003,1231-1234.

[6]方宇,馬旭東.一種新型耦合電感式雙Boost光伏微逆變器拓撲分析[J].電力系統自動化,2011,35(17):32-37.

[7]RYU D K, KIM Y H. Interleaved active clamp flyback inverter using a synchronous rectifier for a photovoltaic AC module system [C].IEEE 8th International Conference on Power Electronics and ECCE Asia, 2011, 2631-2636.

[8]SHIMIZU T, WADA K, NAKAMURA N. Flybacktype single-Phase utility interactive inverter with power pulsation decoupling on the DC input for an AC photovoltaic module dystem[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2006, 21(5):1264-1272.

[9]KOTSOPOULOS A, DUARTE J L, HENDRIX M A M.Predictive DC voltage control of single-phase PV inverters with small DC link capacitance[C].IEEE International Symposium on Industrial Electronics,2003. 2: 793-797.