關于加快江夏區蔬菜產業發展的思考

馮國民,余中偉

(武漢市江夏區農業局,430200)

江夏區地處武漢市的南大門,素有“楚天首縣”之美譽。該區已明確為武漢市“十二五”期間本土最大的菜籃子基地,在全市規劃的66 666.7 hm2蔬菜(包括水生蔬菜)保有量基地中,江夏區占據26 666.7 hm2。為緊抓新一輪“菜籃子”工程建設契機,奮力實現“十二五”宏偉目標,保障市場供應,促進農業增效和農民增收,實現江夏區蔬菜產業跨越式發展,筆者根據江夏蔬菜產業實際,結合自身工作經驗談幾點建議及對策以供參考。

1 江夏區蔬菜產業現狀

1.1 蔬菜產業地位穩步提升

2011年,全區蔬菜播種面積3.33萬hm2(含水生蔬菜),蔬菜總產量146萬t,產值達22億元,約占農業總產值的1/3。蔬菜產業在提高菜籃子保障水平、促進農民增收等方面的作用日益明顯。2011年全市新一輪“菜籃子工程”建設現場會在江夏召開,成功舉辦江夏區首屆采蓮節。

1.2 蔬菜板塊基地建設扎實推進

圍繞優勢產區,突出優化布局,以引進業主參與為主體,僅2011年新增蔬菜標準化基地2 067 hm2,增幅居全市第一。在鞏固老菜園的基礎上,穩步開拓新菜園,確保蔬菜保有量規模。

1.3 蔬菜科技增收效益明顯

全年引進、推廣薯尖、水果黃瓜、紫龍3號茄子、綠秀苦瓜等蔬菜新品種13個,推廣蔬菜標準化、水肥一體化、節水栽培等蔬菜新技術8項,粘蟲板1.6萬張,殺蟲燈130盞,“三新”技術示范面積266.7 hm2,推廣面積3 333.3 hm2。通過推廣“三新”技術,平均667 m2增收360多元,“三新”技術年實現節本增收近2 000萬元。

1.4 蔬菜產業化水平明顯加快

近年來,先后引進、培植了小蜜蜂、鑫農湖等龍頭企業10多家,組建了誠興蔬菜專業合作社和長河蔬菜專業合作社等10多個,小蜜蜂食品有限公司的藠頭、綠孚公司紫包菜提取的植物色素、鑫農湖的蓮子、祺良公司的蓮藕等產品遠銷日本、韓國、歐美及東南亞等海外市場,江夏藠頭獲國家農產品地理標志產品。此外,江夏區在全市率先啟動了蔬菜生產信息監測體系。

2 江夏區蔬菜產業存在問題

雖然近年來江夏區蔬菜產業得到較快發展,但與武漢現代都市農業要求還有差距,主要表現在蔬菜基地基礎設施總體建設還不夠,尤其是設施蔬菜基地偏小,抵御自然災害能力較弱;蔬菜產品加工和品牌建設滯后,與產業規模不成比例。

3 蔬菜產業進一步發展的建議及對策

3.1 發揮區域優勢,明晰主導產業,在“優”字上狠下功夫

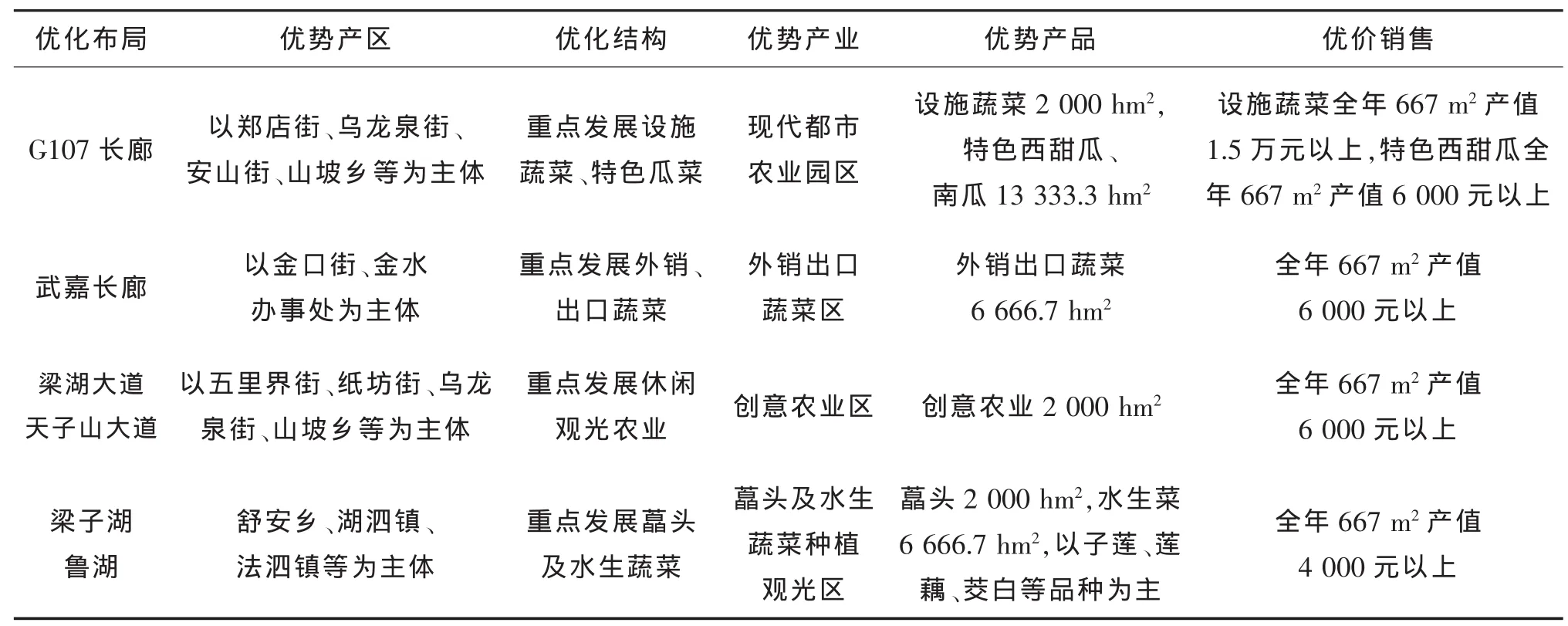

著力做好“六優”,即對全區蔬菜種植基地進一步優化布局,形成優勢產區,不斷優化結構,做強優勢產業[1],生產優勢產品,實現優價銷售。建議按“兩廊、兩道、兩湖”進行規劃布局,以期利用區位優勢,打造具有江夏特色的“廊道·湖泊”農業,詳見表1。

表1 江夏“廊道·湖泊”農業解析

3.2 發揮資源優勢,加強品牌打造力度,在“名”字上狠下功夫

2011年江夏農業“三品一標”認證數達130個,近幾年在數量上一直穩居全省前列,但知名品牌數量不多,市場競爭力不夠,社會知名度還不高。當今農產品大流通、大市場格局已經形成[2],未來農業的競爭是品牌的競爭,如果沒有知名品牌,則很難有所作為。為此建議一方面盡快制定相應的品牌發展戰略、發展規劃及相關扶持政策;另一方面建議成立優勢農產品品牌創建及宣傳工作領導小組,為品牌創建和宣傳提供有力的組織保障機構。力爭通過5~10 a時間,創建中國知名品牌和中國馳名商標3~5個,省、市級名牌產品10個以上,沿武嘉線認證出口蔬菜基地3 333.3 hm2,綠色食品原料標準化基地認證面積13 333.3 hm2。

3.3 發揮規模優勢,搞好產品深加工,在“精”字上狠下功夫

江夏南瓜面積5 333.3 hm2,子蓮6 666.7 hm2,西甜瓜 4 533.3 hm2,毛豆 2 333.3 hm2,紅菜 薹2 666.7 hm2,規模上去了,但加工卻是短板[3]。為此,通過引進、培育龍頭企業,并與科研院所加強合作,搞好產品深加工。一是搞好凈菜加工上市,通過5 a努力,力爭全區凈菜上市率達75%以上。二是搞好禮品菜包裝加工,力爭年加工銷售禮品菜5萬箱。三是搞好優勢產品的深加工,重點做好藠頭、南瓜、子蓮、紅菜薹、毛豆等系列產品的研發,力爭使蔬菜產品加工率提高到40%以上。

3.4 發揮網絡優勢,做好市場營銷,在“廣”字上狠下功夫

著力編織利用好“三張網”,一是利用好“交通網”,充分發揮九省通衢交通優勢,實施新一輪市場營銷戰略,聯合企業及中介組織在大中城市設立蔬菜銷售窗口,與多個省級大型農貿市場建立長期合作關系,把江夏特色農產品輸送到全國各大中城市,破解農產品銷售難題。二是編織、利用好“人際關系網”,充分挖掘利用人際關系,開展營銷公關,與批發商、超市、食堂等建立友好合作關系,形成市場銷售、訂單銷售、配送銷售、超市銷售、產地直銷等多元化的銷售格局,切實拓寬銷售渠道。三是編織利用好“互聯網”,充分利用武漢農業信息網、湖北農業信息網、中國蔬菜網等農業網站,加大江夏特色農產品的宣傳推廣力度,不斷提高江夏農產品的知名度和影響力。通過5 a努力,力爭使全區農產品流通中介組織達70個以上,流通大戶1 000人以上,并在全國20多個省市設立優勢農產品直銷市場,使全區優勢農產品外銷率達75%以上。

3.5 發揮政策優勢,加強基地基礎設施建設,在“實”字上狠下功夫

充分利用工業反哺農業、城市支持農村及中央強農、惠農政策的大好機遇,爭取財政資金,加大農業基地基礎設施建設[4],杜絕為建基地而建基地,切實提高基地建設的實用性和配套性,并堅持建基地與調結構兩手抓,最大限度發揮財政支農放大效應,不斷提高土地利用率和產出率。圍繞現代都市農業發展方向,重點加快生菜、特色菜、精細菜、出口創匯菜、水生蔬菜、名優西甜瓜及大宗蔬菜等七大生產基地建設,對基地的溝路渠進行科學規劃,基地基礎設施每667 m2按2 000~3 000元的投入進行建設,未來5 a,每年按1 000 hm2的規模進行推進,通過連續5 a建設,使蔬菜產量穩定在180萬t以上。通過基地建設,達到渠相通、路相連、旱能灌、澇能排、大車能進能出的新格局,并做好綠化工作,使基地打造成綠菜滿園、綠樹成蔭的現代田園新景象。基地建成后,蔬菜板塊基地旱澇保收率達到98%以上,農業機械化耕整率達到90%以上,標準化、規模化種植率達80%以上,大宗蔬菜力爭667 m2產值6 000元以上,精細菜667 m2產值15 000元以上。

3.6 發揮科教優勢,加大科技推廣應用,在“惠”字上狠下功夫

充分利用江夏周邊高校、科研院所云集的科教優勢,切實加大科技在農民增收致富中的作用[5]。一方面鼓勵企業與科研院所圍繞江夏主導產業有針對性的科研攻關,如子蓮、南瓜、藠頭、苦瓜等系列產品深加工,高產栽培技術集成與推廣應用等,形成一批擁有自己知識產權的成果,為農業持續發展提供強勁動力;另一方面積極與科研院所加強合作,結合江夏農業實際,將已有的科研成果推廣應用到生產中,不斷提高產品市場競爭力。通過5 a努力力爭使名優特蔬菜新品種推廣覆蓋率達95%以上,平均667 m2節本增收200元以上。

3.7 發揮職能優勢,營造投資環境,在“好”字上狠下功夫

一是進一步規范市場秩序,維護群眾利益。堅決防止車霸、路霸、菜霸等行為的發生,同時加強交易場所和服務設施建設,建立健康的蔬菜交易市場,倡導公平競爭,打擊非法經營[5]。二是加強部門協作,聯合攻關。各有關部門要支持新鮮蔬菜產品的運銷,為蔬菜產品的運輸車輛提供優質交通服務和通行便利,嚴禁對蔬菜產品運輸車輛亂收費、亂罰款。三是建議開通、健全蔬菜運銷綠色通道。成立蔬菜運銷綠色通道工作領導小組,嚴格監管綠色通行證的發放程序,在主要交通路段和收購市場發放綠色通行證,確保全區蔬菜銷售道路暢通。四是優化服務。在食宿、貨源組織、質量檢測、市場維護、裝車運輸等方面為廣大客商提供真誠、便捷、周到的服務。五是建議將農業招商納入政府招商引資范疇,進一步加大龍頭企業及中介組織的引進、支持力度,全面帶動、提升江夏農業產業化水平。

[1]夏曉發,周雄祥.加快湖北蔬菜產業戰略性發展的思考[J].長江蔬菜,2005(11):1-4.

[2]陳學玲,何建軍,關健.湖北省蔬菜產業現狀與加工業發展建議[J].食品與機械,2011(5):190-192.

[3]馮國民,鄭彬,余中偉.武漢市江夏區子蓮產業現狀及發展對策[J].長江蔬菜,2010(14):128-129

[4]楊普社,王啟發,張凱,等.創新理念危中求機 推動武漢蔬菜產業提檔升級[J].中國農技推廣,2009(9):4-6.

[5]譚力文,余望梅,劉林青.基于價值鏈視角的武漢蔬菜產業競爭力研究[J].學習與實踐,2009(2):37-45.

[6]吳祝平,邱正明.科學規劃,做大做強湖北蔬菜產業[J].長江蔬菜,2003(8):51-53.