工程演化與產業結構優化

殷瑞鈺

(鋼鐵研究總院,北京 100081)

1 前言

工程作為一種基本的活動是在“歷史——現實——未來”的時間長河中不斷演化的。在人類社會的歷史進程中,工程、產業和產業結構都是不斷演化的。當前的產業結構是歷史演化的結果,而當前現實中的產業結構也正在發生變化,走向未來。工程演化的過程不是“雜亂無章”的,而是有規律可尋的,其重要表現形式和重要結果之一就是產業結構調整。

工程演化的理論不但要解釋工程演化的歷史軌跡,闡釋當前的現實狀況從何而來,而且要觀察和分析當前的演化形勢和發展趨勢,要能夠幫助人們認識“現實要向哪個方向發展”,要把握發展趨勢和未來前景。未來的演化路徑當然不可能是歷史路徑簡單地“線性外推”,工程演化論研究不能只回顧過去而不觀察現在,而且必須研究未來的發展。工程演化論研究應該成為研究產業結構調整問題的重要理論根據之一。

2 工程是直接生產力

2.1 什么是工程

工程是人類有組織、有計劃、有目的地利用各種資源和相關要素構建和制造人工實在的活動,是直接生產力。

更具體地講,工程是人類運用各種知識(包括經驗知識、科學知識、技術知識特別是工程集成知識)和必要的資源、土地、資金、勞動力等基本要素,將之有效地集成-構建為具有使用價值的人工物的(人工產品或有效的服務)、有組織的社會實踐活動。

在工程活動的概念中,有兩個方面的內涵應該特別強調:

1)工程具有知識的特點包括技術、科學的內涵,當然其中也包含著工程科學、工程技術和工程管理,要在正確的工程理念引導下,通過集成的手段將這些知識轉化為現實生產力。

2)工程是有計劃、有組織、有價值目標的人工活動,因而有組織、管理的特點,其實質是要實現向社會提供有用的人工產品和某些服務,制造出相應的物質財富(造物過程),并獲得經濟效益和社會效益。

2.2 工程活動與基本經濟要素

工程活動必然涉及基本經濟要素的配置(包括資本、土地、資源、勞動力等),工程還要善于通過有序、有效的系統組織、管理和實踐,構建出新的人工存在物(或新的系統)。總而言之,在認識工程時,不能簡單地將工程看成是“科學的應用”,更不能把工程看成只是對基礎科學的“直接”、“簡單”應用。

工程是指在一定邊界條件下,即在客觀自然、經濟社會、人文要素和信息環境下,對技術要素與非技術要素的選擇、集成、構建、運行、管理。

2.3 工程與科學、技術、產業之間的關系[1]

2.3.1 工程

工程的特征,從知識角度上看,工程活動可以看成是以某一或某些(幾種)核心專業技術結合相關的專業技術以及其他相關的非技術性知識所構成的集成性知識體系,旨在建立起大規模、專業性、持續化的生產系統或社會服務系統。工程活動的特征是集成、構建。

2.3.2 科學

從認識邏輯的角度上看,認識、揭示自然界、社會事物的構成、本質及其運行規律屬于科學范疇。可以簡括地說,科學活動的特征是研究自然界和社會事物的構成、本質及其運行變化規律的系統性、規律性。科學活動的主要特征是探索、發現。

2.3.3 技術

技術是一種特殊的知識體系,體現著巧妙的構思和經驗性知識。而現代技術往往是運用科學原理、科學方法并通過運用某種巧妙的構思和經驗,由此開發出來的工藝方法、工具、裝備和信息處理-自動控制系統等“工具性”手段。技術活動的特征是發明、創造。

2.3.4 產業

產業是社會生產力發展到相當水平以后,建立在各類專業技術、相關工程系統基礎上的各種行業性的專業生產、社會服務系統。產業的特征是行業性、效益性。

工程與技術、科學既有區別又緊密相關,不同歷史條件下,工程-技術-科學和產業之間的關系是在演變的。在現代,科學和技術(特別是“工程科學”和“工程技術”)對工程的推動是重要的,其推動的機制和作用也有一個歷史發展的過程,并且直接或間接地推動著工程、產業和產業結構的調整、升級。

對經濟及其結構而言,工程是微觀單元,產業是中觀層次的單元,而由不同產業構成的產業結構則處于宏觀層次。

3 工程的本質和模型

3.1 工程的本質

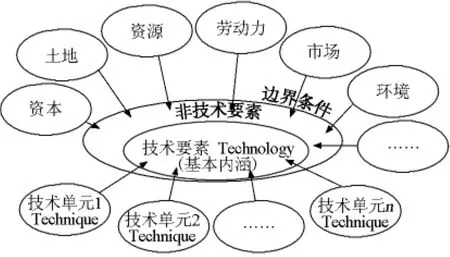

工程的本質可以被理解為利用各種知識資源與相關基本經濟要素,構建一個新的人工物的集成過程、集成方式和集成模式的統一,如圖1所示。

圖1 工程活動的要素及其系統的構成Fig.1 The elements and systematic constitution of engineering activity

這可以從3個方面解析:

第一,工程是各種要素的集成方式,這種集成方式是與科學相區別、與技術相區別的一個本質特點。即工程集成的目的重在形成直接生產力。

第二,工程所集成的要素是包括技術要素和非技術要素(主要是基本經濟要素)的統一體,這兩類要素中,技術要素構成了工程的基本內涵,非技術要素也是工程的重要內涵。兩類要素之間是相互關聯、相互制約、相互促進的。

第三,工程的進步既取決于基本內涵所表達的科學、技術等知識要素本身的狀況和性質,也取決于非技術要素所表達的一定歷史時期中社會、經濟、文化、政治等因素的狀況。

從哲學的視角看,工程活動的核心是構建出一個新的人工存在物(如一個建筑物、一個工廠、一條道路等)。工程活動中所采用(集成)的各種技術(特別是專業核心技術)始終圍繞著構建一個新的存在物的需要而展開,所以構建新的人工物是工程活動的基本標志,可見工程活動直接地體現為生產力。

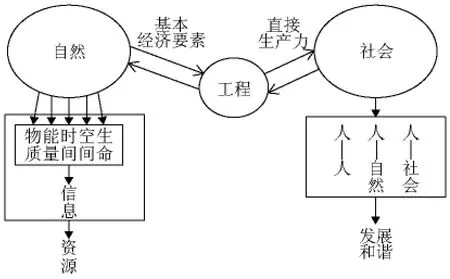

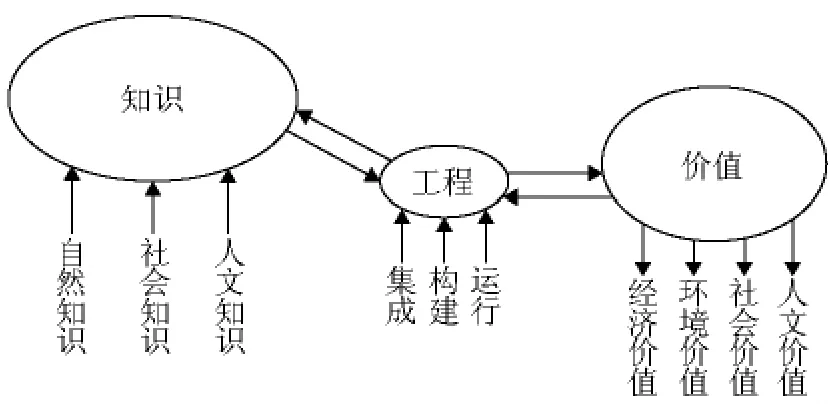

社會、經濟的發展不能脫離物質性的工程活動。工程活動有兩端,一端是自然(包括資源等)與知識,另一端是市場與社會。工程立足于自然,運用各類知識和基本經濟要素,轉化為直接生產力,實現市場價值(經濟效益)和社會價值(和諧發展、可持續發展),如圖2、圖3所示。

圖2 工程與自然、社會的關系Fig.2 The relationship among engineering,nature and society

圖3 知識通過工程產生價值Fig.3 Knowledge produces value through engineering

工程是直接生產力,而且是各類相關技術的動態集成系統。科學發現、技術發明一般都要通過工程這一動態集成系統,才能轉化為直接生產力,進而通過市場、社會體現其價值(包括增值、就業、利潤、社會服務、文明進步、環境友好等)。

3.2 工程的基本特征

工程活動體現著自然界與人工界要素配置上的綜合集成和與之相關的決策、設計、構建、運行、管理等過程。工程活動特別是工程理念體現著價值取向。工程的特征是選擇、集成與建構,并體現為工程集成系統動態運行過程的功能體現與價值體現的統一。

工程是經過對相關技術進行選擇、整合、協同而集成為相關技術群,并通過與相關基本經濟要素的優化配置而構建起來的有結構、有功能、有效率地體現價值取向的工程系統、工程集成體。工程功能的體現應包括適用性、效率性、可靠性、安全性、環保性等。工程體現了相關技術的動態集成運行系統,技術(特別是先進技術)往往是工程的基本要素。

技術的本質可以理解為對客觀事物運動機理的理解和經過巧妙構思的再加工,從而獲得的“工具性”手段,技術模塊通過“嵌入”工程系統而實現價值目標。技術的性質包括創造性、發明性、訣竅性、有效性、穩定性等。技術和工程都不是唯真理導向的,兩者都存在著權衡、選擇、構建、運行、演化等出自價值目標的導向。現代技術、現代工程需要基礎科學、技術科學和工程科學的支撐和導向。

科學的本質則可以理解為對各類事物及其運動的本質、構成、運動規律的探索、發現并追求與真理的統一,科學不一定是唯價值導向的。

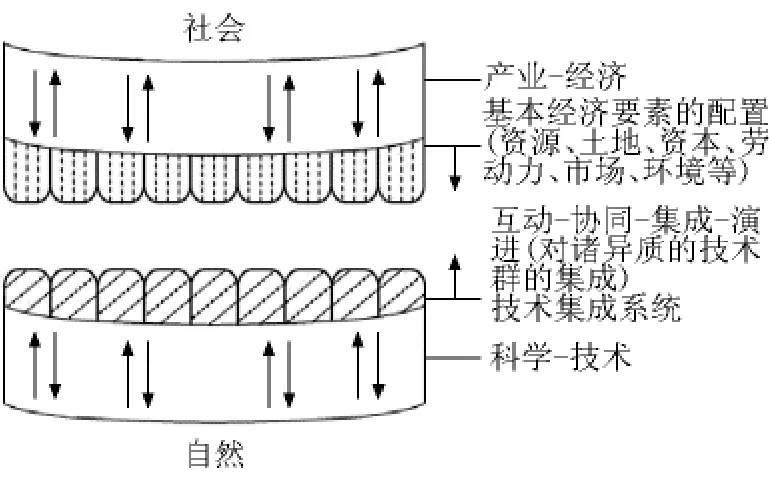

3.3 對“工程”模型的思考

工程是在特定自然和社會條件下,相關技術群和諸多基本經濟要素組合-集成在一起的系統。其中,技術集成系統體現著相關的、但功能又不同的異質技術群(不同的技術模塊)通過動態有序的集成過程所形成的特定結構及其動態運行的方式;而且,這一特定的技術集成系統必須要與特定的自然、社會條件下諸多經濟基本要素合理配置(如資源、土地、資本、勞動力、市場、環境等)互相協同作用,并通過設計、構建和運行,形成工程系統并產生特定的、預期的功能和價值。

從圖4可以看出,工程是以一系列相關但又功能不同的技術模塊集成起來的,技術模塊及其動態有序的集成系統對工程起著基本要素的作用;然而,技術集成系統必須和基本經濟要素合理地配置在一起,并通過互動-協同-集成-演進等過程才能形成功能,產生價值,進而對自然、經濟、社會產生正面或是負面影響。

圖4 工程集成的模型[2]Fig.4 The model of engineering integration[2]

在“工程”模型集成、構建的過程中,其邏輯程序應包括確立正確的工程理念—建立符合時代需要集成理論與方法(集成優化和演變創新)—設計與構建(結構-效率-功能的獲得并優化)—動態運行與管理(多目標的優化選擇與權衡)—開展生命周期評估—深化工程對自然—社會環境的適應性與演變性的認識(拓展正面影響,避免負面影響)。

現代工程的理念,體現著自然-人-社會之間和諧發展,特別是自然-工程-社會之間可持續發展。

工程與工程演化體現著價值與戰略的取向,具體發展路徑的選擇與取舍,對自然-社會-人文系統的適應性、選擇性和進化性。

4 工程演化的過程是產業結構調整、優化的過程

在人類歷史上,對社會經濟起主導作用的工程、產業經歷了一個不斷更替的演變過程,“新興工程”與主導性、戰略性新興產業成為新時代生產力的主要象征。人類歷史的進展反映著工程、產業的演化,工程-產業的演化推動著經濟、社會、文明的進步、發展。

4.1 工程演化的過程趨勢

人類社會的演進與生產力發展(工程演化的標志)之間有著密切的關系。不同社會歷史時期的勞動對象、勞動工具、勞動方式、勞動目的、勞動組織都是演變的,特別是生產力、生產關系發生了明顯的變化,同時也出現了相應的淘汰落后過程。從人類社會的生產力發展進程——工程演化過程來看,在原始社會、農業社會,由于當時生活、生產的需要,人們主要集中在解決工具問題(如從石質的工具到青銅工具,再到鐵制工具),實際上是解決初級材料的生產問題,而該時期的動力就是人力和畜力,因此生產方式只能是采集、狩獵和以農業和手工業為主的小規模生產。產業革命以蒸汽機的發明為標志,解決了幾十馬力、幾百馬力動力源的獲得問題,促進了大規模工業生產方式的形成,帶動了紡織、機械制造、鐵路、造船、鋼鐵、橋梁、運河開鑿、水壩建設、化工、房屋建筑等工程體系的發展。這一階段,實際上是以動力工程的突破(這是前沿性“潮頭”),帶動了金屬材料、化工材料、建筑材料、礦業資源開發、油氣資源開發、交通運輸和一系列相關的機械制造等物質性工程和產業的蓬勃發展(這是產業發展“大潮”的巨大載體)。

在材料物質、動力能源的工程和技術得到較好發展的基礎上,需要解決信息問題、系統問題就相應突現出來了。電子計算機的發明、信息網絡的發展和廣泛應用引起了信息革命(這是又一波前沿性“潮頭”),帶動了計算機工程、通信工程、廣播電視工程等以及與之相關的新能源工程、新材料工程的發展(這是新興產業發展“大潮”的巨大載體)。進而將進一步導致生物信息、生命工程的蓬勃發展,生物工程、基因工程、新醫藥工程、健康工程等新型工程、新興產業作為載體具有巨大的生產力發展前景。

可見,在人類社會發展進程中,物質性工程演化過程經歷了以工具-材料性工程為主要引領的工程推動階段,到以動力-能源性工程為主要引領的工程系統推動階段,再到以信息-網絡性工程為主要引領的工程系統推動階段,并正在進入以生命-智能性工程為主要引領的工程系統推動階段。當然,這只是一個工程、產業演化的發展脈絡,實際上在每一時期,與物質材料-動力能源-信息-生命等相關的工程之間都有不同程度、不同形式的發展和升級,并且彼此之間往往是相互需要、相互促進、相互制約的。例如,機械工業、造船工業、鐵路運輸工業的發展,也相應地促進了對鋼鐵產量的需求和鋼材質量的提高,內燃機、汽車、航空等工業的興起,對石油工業的發展有著強烈的拉動作用;只不過是在不同歷史時期內它們之間相互關系、相互促進、相互制約的程度、方式和引領帶動的關系有所不同而已。

4.2 產業結構調整過程中“潮頭”與“大潮”的結合

從上述工程演化的過程趨勢可以看出,人類社會在產業結構調整、升級的過程中,往往有一些“前沿”性的技術和工程作為結構調整升級的潮流中的“潮頭”,起帶頭作用(如鐵器、蒸汽機、電動機、內燃機、計算機、網絡等)帶動整個“工程大潮”、“產業大潮”的“高漲”與“前進”。如果“潮頭”的力量不夠大,不能帶動“大潮”洶涌澎湃地前進,那么這些“前沿技術”、“前沿工程”就未必能發展成為戰略性新興產業;可見戰略性新興產業不能孤立地從技術上看,而是要從新興產業的興起及其與原有產業結構之間的帶動、升級和相互作用關系,綜合地判斷。作為戰略性新興產業不僅是本身具有“前沿性技術”和“新興工程”的內涵,具有巨大的經濟價值、社會價值,而且還應該兼具對已有的基礎產業、傳統產業的發展具有帶動、升級的作用,這樣才具有戰略性、帶動性。

5 工程演化的動力模型

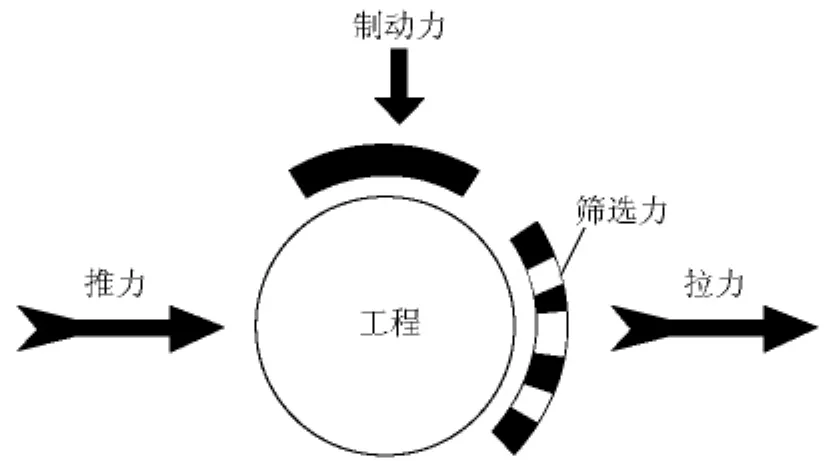

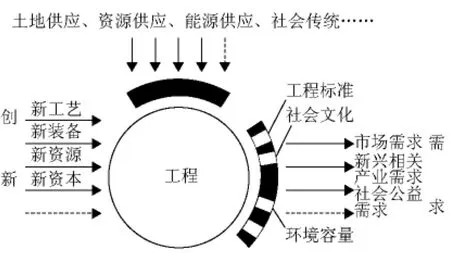

在分析工程演化的動力機制時,必須注意不同類型的“力”(推力、拉力、制動力、篩選力)以及它們之間的互動關系(見圖5)。

圖5 工程演化動力系統的“力學”模型示意圖Fig.5 The mechanical model of dynamic system of engineering evolution

在圖5中,工程演化的“動力系統”由“4種類型”的力量——推力、拉力、制動力、篩選力構成。“制動力”的含義類似于“阻力”,但在強調的重點上,其具體含義又與“阻力”的含義有一定的差異。而“篩選力”則兼有“特定性質”的“演化條件”與“選擇力量”的含義。在理解和解釋工程演化的動力類型和動力關系時,不但需要注意發現、闡明和分析在工程演化中存在哪些不同的動力類型和動力關系,更要注意這些類型不同的、形形色色的具體動力的相互作用,特別是要注意這些動力形成了一個“動力系統”,要從“系統觀點”認識和理解工程演化的動力問題。需要特別強調的是,提出以上“模型”的“意圖”是要為工程演化的動力問題顯示一個“動力系統”的簡明“系統圖像”,而不是企圖更方便地用它作為一個工具去繪制一個“諸多動力要素”的“匯總表”。圖6進一步指出了工程演化動力系統中不同類型“力”的具體內容。

圖6 工程演化動力系統的“解析”模型[3]Fig.6 The analytical model of dynamic system of engineering evolution[3]

工程演化的動力系統是由許多動力成分構成的,在認識和分析“動力系統”時,既不能把“動力系統”當做一個“混沌的整體”,造成“迷霧中看花”的結果;也不能“只見樹木不見森林”,只見個別動力要素而不見動力系統的整體及其結構。

在分析工程演化的動力系統時,必須全面分析和把握“4種類型”的力量——推力、拉力、制動力、篩選力的互動關系,而不能僅僅關注某種類型中的“某一個”或“某幾個”作用力,而忽視其他類型“動力”的作用和影響。如果上述動力系統中“力”的關系失衡,將會引起資源、環境的瓶頸性制約,會引起供過于求或供小于求的市場失衡,甚至會引起通貨膨脹現象等。

6 工程演化與技術進步

6.1 工程演化與技術的作用

縱觀工程的演化脈絡,技術和技術進步是基本因素和重要推動力,技術是工程中絕對不可缺少的要素。對物質性工程而言,沒有不需要技術的工程,也沒有只有一種技術的工程,工程體現著相關的、異質的、不同種類技術的集成。任何物質性工程都需要一定的技術手段作為基礎性條件,沒有技術,工程活動很難邁開步伐。

在討論工程演化中的技術和技術進步時,應該先對技術的發展過程進行區分(此處不討論與原始時代相對應的手藝或農耕時代的作坊式技藝,而是指工業革命后對應于工廠規模化生產的技術),大體上可以從技術的形成-發展過程將技術的狀態區分為兩種,一種是實驗室技術或研發中的技術,這種技術往往具有原創性但一般不太成熟,較難直接“嵌入”到工程系統中去;另一種是工程化的技術(工程技術),可以直接地、相對順利地“嵌入”到工程系統中。可見,在工程活動中直接發揮重要作用的技術是工程技術。然而,實驗室技術、研發中的技術往往具有發明、創造性,具有源頭性,是必須重視的;當然還需要經過“工程化”的適應性轉化過程,才能在相關的工程系統中發揮作用。因此,對技術進步而言,不僅需要重視實驗室技術、研發過程中的技術,而且必須高度重視它們在不同條件下的“工程化”轉化,才能在工程活動中使技術具有實用價值,才能真正體現技術進步的活力。

在不同產業(行業)的工程系統中,工程技術以其性質和功能來看,往往可以分為專業技術和相關支撐性技術兩類。例如,對于紡織工業而言,紡紗、織布、印染等技術屬于專業技術,而動力技術、運輸技術、通風技術、土建技術就是相關支撐性技術;又如在鋼鐵工業中,煉鐵、煉鋼、軋鋼等技術是專業技術,而鼓風、制氧、起重、動力、運輸等則是不可或缺的相關支撐技術。在工程演化的歷史進程中,不同產業(行業)的工程演化既受到專業技術的漸進性和(或)突變性進步的影響,又受到相關支撐性技術的漸進性和(或)突變性進步的影響,而且由于不同技術之間也還存在著相互選擇、配套整合、互動適應等關系,所以技術進步的方式不僅以單體技術進步的形式出現,而且也有以互動、網絡化的集成形式出現。

在工程實踐中,某些技術進步有時也會有不確定性,即具有成功與失敗兩種可能。這種現象的出現,一方面是由于技術特別是單體技術對工程及其環境的適應程度不同,另一方面是由于工程從價值、目標出發對技術路線和技術進步的選擇不同。可見,單元技術特別是新技術模塊要接受工程系統出自價值目標的選擇,并通過配套整合-互動協同-集成進化等機制“嵌入”到工程的系統中,隨之出現不同形式工程的演化現象,這種工程演化可以是漸進性的,也可以是躍遷性的。

6.2 技術的選擇

在工程活動中,對新技術的選擇、采用十分重要,而且往往具有升級換代的標志性。而所選擇的新技術,不僅包括新的專業技術,也包括相關支撐技術中的新技術,這種相關支撐技術中的新技術包括控制-管理技術、動力技術、裝備技術、環保技術等。總之,工程系統對新技術的選擇、采用和對落后技術的淘汰應該以全流程、全過程的視野來審視,權衡、判斷后再正確地選擇、采用。

在選擇技術或新技術的過程中,要高度重視“壁壘”與“陷阱”這一哲學命題[4]。一般地說,“壁壘”是看得見的障礙(如技術的難度等),“陷阱”則是看不見的危險(如由于采用了新技術引起全流程、全過程的結構失衡,導致工程系統的效率降低等)。在工程活動選擇和采用技術、新技術過程中可能會遇到的“壁壘”和“陷阱”是多種多樣、錯綜復雜的。在工程活動中選擇技術,特別是新技術為的是克服技術“壁壘”,滿足更高、更新工程目標的要求,但同時也要防止形形色色的“陷阱”。例如,要防止個別新技術的“孤立”領先,要注意防止相關技術不配套、不協同而引起的技術集成性不佳的系統“陷阱”等。所以,在工程活動中要防止盲目追求局部的、個別技術的“孤立”先進,即盲目追求跨越“壁壘”,而導致不知不覺地跌入“陷阱”,這種“陷阱”可能來自技術進步(新技術)本身(如不穩定、不可靠等),也可能由于工程系統中各類技術之間的不配套、不協同等。

總地看來,工程演化與技術進步有著十分緊密的關聯,技術進步是工程演化的重要推動力,反過來,工程系統的目標需求(如市場需求、競爭力需求、可持續發展需求等)也對技術的發明、開發和應用有著強烈的拉動作用、引導或限制作用,因為工程是直接生產力的綜合體現,工程直接體現價值、直接關聯市場。

7 關于新時代產業結構調整的背景、特征與方向

隨著我國以投資拉動、出口拉動為主的國民經濟高速發展,在國力明顯增強、國民生活水平日益改善的同時,一些深層次矛盾和問題日益凸顯,人口、資源和環境、生態等瓶頸制約因素突現出來,前一時期的經濟發展方式面臨著不平衡、不協調、不可持續的嚴峻挑戰,而且是復雜形勢下的復雜命題。此時在經濟社會發展全過程和各領域加速推動變革,通過戰略性變革,堅定地、積極地轉變經濟發展方式,已是當務之急。

工程是不斷演化并動態發展的,這是歷史性的規律。工程演化包括突破性的技術創新、集成創新,及其與基本經濟要素合理配置等內涵,工程演化的具體體現是產業結構優化和企業升級換代。不同類型、不同產業工程演化是相互關聯、相互依存、相互制約的,這必將導致國民經濟的結構變化和轉變發展方式。

當前加快轉變經濟發展方式,首先要把經濟結構戰略性調整作為主要目標;要把建設資源節約型、環境友好型社會作為重要的切入點;要把保障和改善民生作為根本出發點和落腳點。

遵循工程演化的規律,突出工程科技創新,推動產業結構調整和優化。當前中國產業結構的調整,必須從歷史和當前國際上產業升級的脈絡中進行思考、選擇和定向。與信息、生物、生命有關的,以革命性技術為基礎的戰略性新興產業應屬引領性的、方向性的前沿“潮頭”,也是新的經濟增長點。與此同時,在信息、生物、生命工程和各種類型的節能、減排技術的推動和輻射影響下,原有的基礎性產業的優化升級(如形成現代農業、現代能源工業、現代流程制造業、先進加工制造業、現代交通運輸業、現代服務業等)則是全國產業結構調整和優化的龐大載體;其中,淘汰落后產品、落后工藝、裝備和落后產業也是產業結構升級的重點。

以上述兩方面為基礎,積極發展合理區域范圍內的產業生態園區,推動以物質鏈、能量鏈、資金鏈、信息鏈相關聯的循環經濟發展,也是產業結構優化,促進不同類型企業升級換代、合理增長的重要戰略措施。

面臨當前復雜環境下,產業、企業作為市場競爭單元,復雜性命題不能靠單打一的方法,不能靠解決單一目標的路徑來解決全面性的問題;應該靠綜合集成的理論和方法,以調整結構、拓寬功能、提高效率和延伸產業鏈作為戰略措施,解決多目標優化問題。

新時代要求發展新的生產力,新的生產力來自技術-工程創新,其形式包括顛覆性的技術創新和戰略性的集成創新。

這些創新應融入到工程體系中,都必須以產業的形式體現出來,才能真正成為現實的、直接的生產力。

當前,信息產業、生命(生物)產業等作為前沿的“潮頭”,正在帶領、滲透、關聯到基礎性產業的革新、優化,形成新型結構的產業“大潮”,推動社會經濟發展,實現可持續發展、和諧發展。

8 結語

工程是不斷演化的,演化既包括進化,也有退化,這導致了新興工程、新興產業的產生、落后生產力的淘汰并推動著產業結構的調整,甚至出現產業革命。

在當代社會系統中,進化永遠是一種明亮的希望,而退化永遠是一種忽隱忽現的威脅。沒有哪個系統產生出來就注定會永遠進化,淘汰落后是不可避免的。轉變發展方式、調整產業結構是必須面臨的挑戰。

[1]殷瑞鈺,汪應洛,李伯聰,等.工程哲學[M].北京:高等教育出版社,2007:5-7.

[2]殷瑞鈺,李伯聰,汪應洛,等.工程演化論[M].北京:高等教育出版社,2011:29.

[3]殷瑞鈺,李伯聰,汪應洛,等.工程演化論[M].北京:高等教育出版社,2011:70.

[4]李伯聰.宏觀經濟視野中的創新擴散:突破壁壘和躲避陷阱.工程研究——跨學科視野中的工程[J],北京:北京理工大學出版社,2008(4):18.