馬來西亞Pahang河口概念性整治方案研究

韓鴻勝,周云亮,楊樹森,曹祖德

(1.交通運輸部天津水運工程科學研究所工程泥沙交通行業重點實驗室,天津300456;2.中交天津港航勘察設計研究院有限公司,天津300456)

Sungai Kuala Pahang河是馬來西亞主要河流之一,河口距Pekan城約8 km,位于馬來西亞半島東部。河口兩岸之間最大距離約為2 km,出海口向東,下泄水量流入南中國海。

Sungai Pahang河口沙洲眾多,汊道縱橫,受河道泥沙影響,口門水深較小,只能進出25 t以下漁船,稍大漁船需乘潮進出。雖經疏浚,仍不能維持必要的通航水深,嚴重地影響了當地漁業和經濟發展。因此進行相應的工程整治尤為必要。

1 國內外河口深水航道治理概況

(1)塞納河口[1]。魯昂港位于塞納河口,是法國西北部的重要港口。河口寬20 km,口內沙洲活動性大,航道水深小且不穩定。第一期工程建于1848~1867年,在拉里斯爾河(la Risle)與拉馬依了雷(la Mailleraye)之間建造2條長60 km的雙導堤。工程完成后,導堤之間的河床得到調整,航道水深增加了3 m。此后的100多年內,根據船舶航行的需要,整治建筑物不斷向外延伸。

(2)密西西比河口[2]。新奧爾良(New Orleans)是美國南部的重要海港之一,密西西比河口通海深水航道整治成功以后,又經過區域航道整治,使海輪可以直達距河口約400 km的巴吞魯日(Baton Rouge),使其成為名副其實的海港。

密西西比河口為弱潮分汊型河口,1950年以前全流域的年輸沙總量達5億t以上,河口攔門沙最小水深為2.7 m。1936年開始用疏浚方法開挖西南水道,但一遇風暴挖槽即被淤平,甚難維護。后又用擾動疏浚以及在東側修建單導堤等方法治理航道,皆未獲成功。

詹姆斯·艾茲上尉于1875年借助歐洲的經驗,采用整治與疏浚相結合、以整治為主的原則,提出了用雙導堤并輔以疏浚工程治理南水道的方案,1879年航道水深達到9 m的設計標準。1904年又用同樣的方法整治西南水道,于1909年航道水深達到10.5 m。目前這條航道的水深已經增加到15.2 m。

(3)黃浦江口。黃浦江注入長江的吳淞口水域,原來存在著若干水深不足5 m的礙航淺灘,1906年前后,采用雙導堤進行整治,建筑物完工以后開挖了水深10 m的吳淞口航道,此后長期穩定,為上海港黃浦江內各港區的建設發揮了積極作用。

(4)甬江口[3-4]。整治前港池及航道淤淺到-3~-4 m。在雙導堤及丁壩工程方案于1980年8月完成后,并實施了航道疏浚,到1981年冬這一時間內,未進行過維護性挖泥,但港池水深維護在-9 m,航道水深也有-6~-8 m。導堤口門伸向金塘水道,從而減小口門攔門沙的形成。這也是甬江整治成功的重要因素,在其他港口可能并不能產生如此好的效果。

(5)閩江口[5]。閩江口沙質較粗,河口區攔門淺灘眾多,嚴重影響船舶通航。實施雙導堤及汊道封堵工程后,乘潮水深達到-9 m,可基本滿足通航要求。

2 Pahang河口自然條件[6-8]

2.1 徑流

Sungai Pahang河是馬來半島最大的河流,其集水面積達30 000 km2。其地處熱帶地區,受季風影響較為強烈。

Pahang河主要受季風影響,各月徑流量相差較大。東北季風期間,徑流量較大,平均流量為896.82 m3/s,實測最大洪水流量為6 254.1 m3/s;西南季風期間,徑流量較小,平均流量為538.85 m3/s,但在臺風經過時,也會產生較大流量。

2.2 潮位

Peninsular Malaysia東海岸為弱潮型河口,潮型具有全日潮和半日潮相混合的變化特點,一般情況下,大潮期是以全日潮為主,潮差為3 m,而大潮過后,隨著中潮向小潮的逐漸過渡,至小潮時多為半日潮,平均潮差為1 m左右。

2.3 潮流

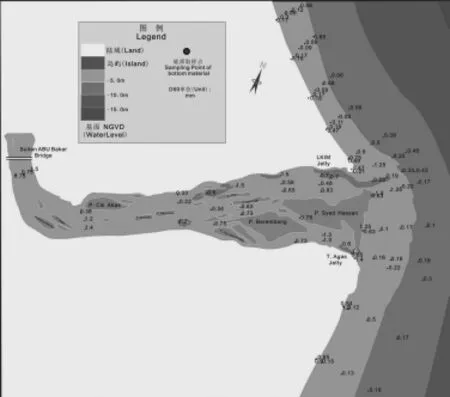

Pahang河口所在地點位于海洋環流點位(圖1)上,表現出以下水流特征:

(1)在口門以外海域,依據AWE提供的ADCP資料,可得Pahang河口附近潮流的變化,本地區漲潮向南,落潮向北,受大洋環流影響,其特點如下:在東北季風期間(10月至次年4月),受大洋環流向南流動影響,潮流以南向流為主,漲潮流速較大,大洋環流逐漸增強,在12月份流速最大;在大潮期部分時間表現為北向流,且流速較小。在東北季風末期,大洋環流逐漸減弱,漲潮流速逐漸減小,到3月份達到最小;在西南季風期間(6~9月),受大洋環流向南流動影響,在初始階段大洋環流處于轉流期間,流向較為復雜,在小潮期為往復流(西南—東北),在大潮期,潮流均為西南向,潮流流速較小;在7月份,潮流轉為北向為主;大洋環流到9月達到最強,潮流以北向流為主(但流速較小),只是在大潮期出現短暫的南向流;然后大洋環流減弱,到10月份進行轉向。在非季風期間(4~5月),為南向大洋環流末期。隨著大洋環流的減弱,潮流逐漸恢復北向流,北向流作用時間逐漸增長,到5月基本表現為往復流,潮流流速較小。

(2)在河口以內,水體運動主要是受潮流和徑流共同作用。在洪季是以徑流為優勢,其中在洪季漲潮時,因受到徑流的頂托,漲潮流速會明顯減小,特別是當出現特大洪水時還會出現常落潮現象;在洪季落潮時,因河道徑流作用和落潮流共同作用,下泄水流速度明顯增強;在枯季是以外海潮流為優勢,漲潮和落潮流速變化,受漲、落潮不同潮時的影響(落潮歷時大于漲潮歷時),河口附近漲潮流速大于落潮流速。

圖1 工程位置圖Fig.1 Location of Kuala Pahang

2.4 波浪

Peninsular Malaysia東海岸,主要受東北季風(11月至次年3月)和西南季風的作用,特別是在東北季風期間,最大有效波高為3.5 m,周期為9~11 s。西南季風波高次之,其余月份基本屬無風或小風期,波高甚小。

2.5 底質泥沙

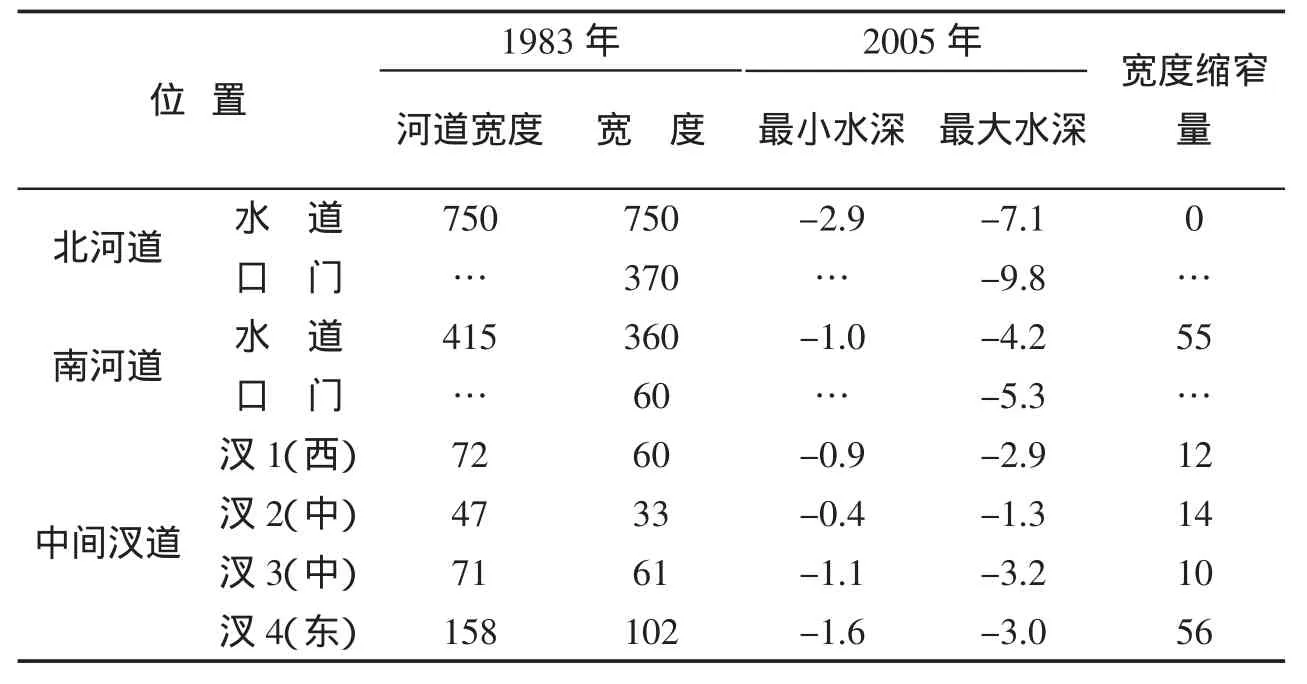

從現場底質泥沙取樣結果來看,在Pahang河口附近,平均中值泥沙粒級均介于0.2~1.6 mm,屬粗沙范疇,這些泥沙在河口的分布呈馬鞍形,即在攔門沙沙頂最粗,向里或向外均呈變細分布(圖2)。

圖2 底質泥沙粒徑分布圖Fig.2 Location of sediment samples marked with mean diameter

2.6 泥沙來源

(1)Pahang河屬山區河流性質,河口泥沙來源主要是以河流供沙為主,每月平均輸沙量為24.5萬t,全年可達100萬m3左右。而海向泥沙的影響,在季風期間受波浪和海流的共同作用,也有提供沙源的條件,但來沙量很少。

(2)在河口以外局部海域,即口門附近,存在著由北向南的沿岸輸沙,但沙源主要以河道供沙為主。

2.7 泥沙運移形態

(1)Pahang河屬于山溪性河流,輸沙運移形式受徑流量影響較大,在較小徑流情況下,懸移質輸沙占主要形式,在較大徑流情況時,推移質輸沙占主要形式。在徑流正常年份,推移質輸沙占總輸沙30%左右。

(2)在砂質海岸,一般情況下主要是以沿岸輸沙為主。但是,對于Peninsular Malaysia東海岸來講,只有河口附近才存在沿岸輸沙的影響,輸沙方向是由北向南;而遠離河口后,在南北兩側較為順直的海岸線,由于波浪傳播方向與海岸線近似垂直,基本不會產生沿岸輸沙的影響。

(3)東南季風期間,波浪較強,海流向南。受波浪掀沙,潮流輸沙的共同作用,泥沙運動較為活躍,向南運移,但沙源也是以河道供沙為主。

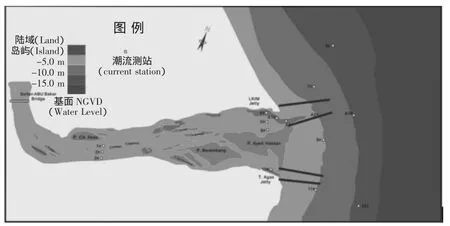

2.8 河口演變

根據1983年、2005年2次遙感圖像,并結合2005年實測水深數據,進行了對比分析,所獲結果如表1所示。

表1 河道水深及寬度變化對比結果Tab.1 Comparison of river width and depth m

(1)北河口形態。北河口出了海岸線后,深槽向東北偏轉,呈彎道特征,在現狀情況下,此口門寬度約為370 m,最大水深可達-9.8 m。同時還在口門外形成了扇形淺灘區。最小水深不足-1 m。這種河口的形態,主要受徑流和落潮流相互疊加共同作用的影響。而河口泥沙運動規律,落潮時,輸沙方向基本是沿著N—E向呈扇形輸送,漲潮時,由口門下泄落潮產生的渾水也會向河口內和河口以南輸送,特別是在東北季風期間,淤積在口門附近的泥沙還會由北向南輸移。在現狀條件下,因河道供沙豐富,這種沿岸輸沙的影響還會一直存在,致使河口外南側沙壩和沙脊明顯發育,中間沙洲不斷向外海推延,河口咀岸線向外海推延的形狀會更加突出。

在北河口的北岸,由于受彎道水流的影響,可出現橫向環流,泥沙也會向凹岸(西北向)輸移并淤積,淤積后的泥沙在波浪作用下,不斷向岸邊輸送,為北岸沙咀的發育提供了一定數量的堆積沙源。雖然這些泥沙會對河口寬度造成影響,但不是主要因素,該河口口門寬度的變化,將主要受控于徑流的作用,徑流量大時,口門會寬些,反之口門會窄些。

(2)南河口形態。南河口出了海岸線后,深槽向東南偏轉,略呈彎道趨勢,但河口明顯縮窄。在現狀情況下,南口門寬度約為60 m,最大水深為-5.3 m,口門以外最小水深僅為0 m,而且河口外南北兩側有明顯的沙壩存在。這種河口的變化特點,應屬淤積河口形態,水流作用是次要的,主要變化特點是受北河口下泄泥沙在東北向波浪作用下大量向南輸移所產生的淤積結果。

(3)河口以內地貌形態及灘槽變化。由于受河流大量輸沙的直接影響,Sungai Pahang河口應屬三角洲泥沙堆積外延地貌形態,主要格局是:口外有攔門沙、口內有眾多的沙洲和多條水道及雙河口組成。其中北口門順直段為主河道,河道平均寬度約750 m,深弘線水深介于-2.9~-7.4m,分水量和分沙量大,水深也深;中間為多沙洲和多汊道相間的地貌形態,各汊道窄淺,沙洲面積較大;南側為次一級主河道,平均河寬約360 m,深弘線水深介于-1.0~-2.9m。

這些河槽和沙洲的沖淤變化基本可分兩大類:一是北側主河道的變化趨勢基本呈穩定狀態。二是中間灘槽和南側河道呈淤積變化,淤積特點,中間沙洲面積增大并往外海推延,各汊道和南河道河寬縮窄,南河口口門寬度明顯變窄。

3 整治原則

Sungai Pahang河口呈多汊道雙口門形態,因此在整治中,既要解決河口外攔門淺灘的礙航問題,也要保持雙口門出海格局,同時還應滿足兩河口內漁船方便出入和雨季安全泄洪的要求。

根據河口整治工程實踐[3-5],確定整治原則如下:

(1)整治與疏浚相結合。既要建設必要的永久性工程整治建筑物,改變水動力條件,調整流場和泥沙場,達到增加通航水深的目的。同時還應輔以必要的疏浚,清除洪水和季風產生的淤積,以保證航道正常通行的要求。

(2)采用工程措施束水攻沙。河流入海時,口門處水流會出現明顯擴散,流速降低,泥沙易于沉積,從而形成了淺灘型攔門沙。為了改善攔門沙水深,需在主河道口門以外修建雙導堤,使水流集中,達到束水沖刷、增加水深的目的。

(3)因勢利導。保證口門徑流下泄方向與落潮流相一致,從而最大限度的對河床進行沖刷,維護水深。

4 概念性方案工程布置及功能分析

概念性方案主要是突出了利用落潮水流束水攻沙的整治效應,其布置如圖3所示。

圖3 概念性整治工程布置圖Fig.3 Conceptual layout of regulation works

4.1 實施要求

4.1.1 北河口工程

(1)在北河口向外修建2條長度不等的導堤,其中北導堤堤頭選擇在-7.5 m等深線附近,南導堤堤頭選擇在-5.5 m等深線附近,堤頂高程全部采用高水堤(與現有沙洲高程一致),堤頭和與岸相接處(堤跟)應采用特殊安全處理,確保導堤的穩定。

(2)清除河口北側沙咀,消除阻水影響,提高現有漁碼頭前沿水流動力。

(3)在河口整治工程區內實施航道疏浚,打通攔門淺灘,形成順暢的航道水流,改善河口水深,提高航道通航能力。

4.1.2 南河口工程

(1)在南河口向外修建2條長度不等的導堤,其中北導堤堤頭選擇在-4.0 m等深線附近,南導堤堤頭選擇在-3.0 m等深線附近,堤頂高程全部采用高水堤(與北河口堤頂高程相同),堤頭和與岸相接處(堤跟)應采用特殊安全處理,確保導堤的穩定。

(2)清除河口北側沙壩,增加河口漲潮和落潮進出水量和水流動力,改善河口內外的水深條件。

(3)在河口整治工程區內實施航道疏浚,打通攔門淺灘,形成順暢的航道水流,改善和提高航道水深與通航能力。

4.2 整治工程的功能及作用

4.2.1 北河口工程

(1)北河口北導堤具有導流、攔沙和防浪功能,同時也為在北導堤北側沿著海岸建設大型漁港基地奠定了良好的基礎。

(2)北河口南導堤具有導流、攔沙、束水功能,可以把泥沙輸送到深海水域,同時還可消除向南輸沙影響,改善南河口的泥沙淤積環境,提高了整治工程的綜合效果。

(3)清除北河口北側沙咀,致使漁碼頭和主航道水流更加順暢,如要提高漁碼頭前沿的水流動力和沖刷能力,可以在對岸修建丁壩,向河口北岸引導水流,為北岸進一步發展漁港提供更多的深水岸線資源。

(4)沿2條導堤之間布置順直航道,并與漁港相連通,通過挖泥疏浚,使航道水深達到設計要求,這種航道選線對提高自然水流的沖刷作用是有益的。

(5)2條導堤采用微喇叭型布置(縮窄率不超過10%),對口門寬度的合理選擇應滿足或大于現有口門泄洪流量要求,確保泄洪安全,降低洪水威脅。

(6)2條導堤堤頭位置選擇在-5.5 m和-7.5 m等深線附近,具有水深大、潮流強的優勢,能為泥沙向東和向南輸移提供了有利的條件。

4.2.2 南河口工程

(1)當北河口實施整治工程后,向南輸移泥沙會明顯減少,因此降低南河口工程整治的規模是可取的。

(2)南河口導堤工程的功能及作用與北河口導堤工程相同。

(3)該河口航道可在兩堤之間按直線規劃,并通過挖泥疏浚,保證口門水深達到通航要求,同時還在口門寬度和過水斷面進一步增大情況下,河口泄洪能力也會明顯提高。

4.3 工程效果評價

(1)Pahang河口兩側海岸線呈微彎形狀,在東北季風作用下,沿岸泥沙主要是自北向南輸移,但由于本海區波浪與岸線之間夾角較小,沿岸輸沙量不大,基本不會對河口淤積構成威脅。

(2)河道內具有落潮流強、外海具有水深大、潮流動力強等優勢,這些優勢,為使工程后河口泥沙大量向外海沿E向和S向輸移提供了良好的自然環境。

(3)河口泥沙呈粗沙分布,淤積變化主要以推移質為主,懸移質泥沙造成的淤積影響不顯著。

(4)本河口整治重點應集中在河口以外水域,特別是利用強勁的落潮水流引導泥沙向外海輸移的整治思路是正確的,可以達到提高河口航道水深整治的目的。

(5)通過中國遼河口、長江河口、甬江河口和閩江河口等眾多河口整治工程的實踐表明,Pahang河口采用雙導堤工程進行整治,將泥沙輸送至外海,提高河口水深是完全可行有效的。

5 主要結論及建議

(1)Sungai Pahang河是馬來西亞主要河流之一,因受河道內大量輸沙影響,河口外水深較淺,影響了漁船的正常通航,嚴重阻礙了當地經濟發展,因此增加河口水深,滿足安全航運要求,已成為當地居民和政府極為關注的問題。

(2)實施河口整治從滿足航道水深和泄洪要求考慮,保留2個河口的自然格局是非常必要的。

(3)本河口泥沙淤積以推移質為主,整治兩河口則分別采用不同導堤工程方案是可行有效的。

(4)整治工程重點主要集中在河口以外水域,對河口以內水域應盡量不改變現有的地貌形態,其目的主要是維護灘槽的自然平衡或穩定,降低工程風險。

(5)河口整治近期工程可首選本工程方案,該方案具有工程風險小、整治效果明顯的特點,其結果能達到束水攻沙、改善河口以外泥沙分布、增強攔門沙航道水深的目的。

(6)整治本河口,增強水流動力是非常重要的,除采用整治工程增強流速外,河口內納潮量也不應該減小,因此,建議在河口內要實施任何圍墾造陸或工程建設都應嚴格管理和控制,以此來保證河口水深在自然水流條件下的維護能力。

[1]唐仁南,國外河口治理文集[R].上海:長江口航道整治領導小組科技組,1982.

[2]黃勝.美國密西西比河口治理考察報告[C]//中國河口治理考察團.美國密西西比河口治理考察報告.北京:交通部門,1982:5-12.

[3]張定邦,袁美琦.甬江航道整治效果分析[R].天津:交通部天津水運工程科學研究所,1983.

[4]JIANG J Y.Case Study on Channel Improvement in the Mouth of Yongjiang River[C]//Port and Harbour Institute,Ministry of Transport.International Conference on Hydro-technical Engineering for Port and Harbor Construction.Japan:Yokusuka,1994:1 243-1 252.

[5]海岸河口研究室.幾種類型海港淤積和減淤措施的研究[R].天津:交通部天津水運工程科學研究所,1991.

[6]韓鴻勝,閆勇,楊樹森.2007年1月~2月馬來西亞Pahang河口現場勘測資料及成果匯編[R].天津:交通部天津水運工程科學研究所,2007.

[7]韓鴻勝,閆勇,楊樹森.2005年6月~2007年3月馬來西亞Pahang河口波浪、潮流及氣象測量資料成果匯編[R].天津:交通部天津水運工程科學研究所,2007.

[8]韓鴻勝,閆勇,楊樹森.2005年5月~2006年12月馬來西亞Pahang河口現場水位測量資料成果匯編[R].天津:交通部天津水運工程科學研究所,2007.