超高層建筑厚底板基礎混凝土施工溫度監測研究

于敬海,包立剛,劉 芳

(1.天津大學建筑設計研究院,天津300072;2.天津市金廈建筑規劃設計有限公司,天津300074)

大體積混凝土結構溫度裂縫與骨料品種、配合比、外加劑和摻和料、澆筑溫度、澆筑順序、外界氣溫、保溫措施、養護條件等因素有直接關系,理論計算很難完全反應實際情況。另外,理論計算只有在比較理想的情況下才能較好的符合實際,而現場條件復雜,各種材料參數性能的離散性能很大,這些都可能引起偏差。為了全面掌握大體積混凝土溫度場變化規律,及時反映溫控數據并采取技術措施保證工程質量,必須進行實時監測[3][4]。

目前,國內外學者對大體積混凝土的溫度監測及溫度應力控制研究越來越重視。學者葉雯[5]等通過實驗室足尺試驗進行混凝土施工工藝改變前后的溫度監測研究,分析得出了降低混凝土溫度及應力的施工工藝;史巍[6]等在混凝土澆筑過程中摻入相變材料石蠟使之與結構一體化,并進行溫度監測,得出相變材料不但可以降低大體積混凝土的最高絕熱溫升值,而且可以降低大體積混凝土的升溫速度和降溫速度,從根本上防止大體積混凝土溫度裂縫的出現;段亞輝[7]等對三峽永久船閘輸水洞襯砌混凝土施工期的溫度進行了現場試驗研究,指出了襯砌混凝土溫度防裂的重要性并提出了一些可行的溫控防裂措施;中建三局周俊[8]等對武漢陽邏長江公路大橋錨碇大體積混凝土的溫度監測研究,等等。雖然大體積混凝土的溫度監測研究近年來逐漸增多,但在超高層建筑厚基礎底板混凝土方面的研究仍然很少,隨著高層建筑的不斷涌現,對基礎底板混凝土的研究也越來越受關注。

1 溫度監測方法

大體積混凝土溫度監測的方法主要有半導體點溫計簡易測試法、熱敏電阻測試和分布式光纖測溫等[9]。半導體點溫計的測溫范圍為0℃~100℃,這種簡易測試法是利用鋼管及水做熱傳導介質,所以測得的不是混凝土的溫度,而是混凝土中鋼管內水體的溫度。熱敏電阻測試時熱敏探頭直接綁扎在鋼筋上,與混凝土充分接觸,所測得的是測點周圍混凝土的溫度,靈敏度較高。分布式光纖測溫系統[10]是在混凝土內部預先埋設光纖,與外部測試系統相連,從而測得內部溫度,光纖測溫精度較高,其測量精度為0.1℃,而溫度測量分辨率可達0.01℃。

2 監測工程實例

2.1 工程概況

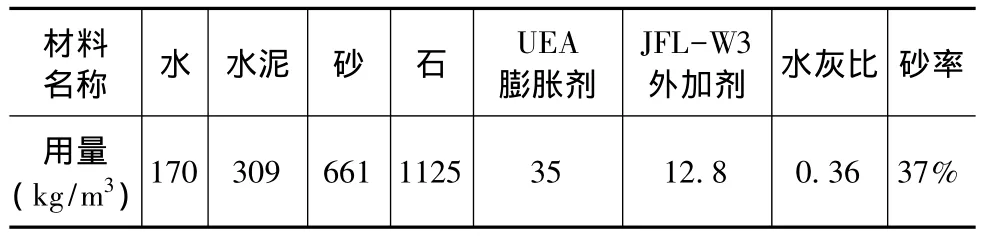

天津濱海新區響螺灣某工程A樓主樓的核心筒部分底板厚度為2 400mm。基礎采用樁基礎,設置一道溫度后澆帶,四道沉降后澆帶。主樓的核心筒底板尺寸為30.4m×30.4m×2.4m,電梯井基礎厚2.4m,下沉2.7m。體積約為2 282m3。底板采用C40混凝土,抗滲等級S8,坍落度140mm~180mm,采用普通硅酸鹽水泥P.O42.5,配合比見表1。

表1 混凝土配合比

2.2 施工養護方案

本工程底板厚為2 400mm,基礎底板混凝土澆筑時,24h連續進行施工,施工過程中的間歇時間不得超過30min,以防止混凝土出現施工冷縫。

澆筑采用一次性連續澆筑,混凝土在澆筑完畢后的12h以內,加蓋覆蓋物并灑水保濕養護,養護覆蓋采用一層薄膜加二層草袋(草袋總厚度不小于50mm)的方式。薄膜搭接不得小于150mm,保溫草袋的搭接不小于100mm,澆水養護時間不得少于14d。當混凝土內外溫差和降溫速度超過溫控指標時,及時加蓋備用塑料薄膜和草袋。

2.3 儀器及測點布置

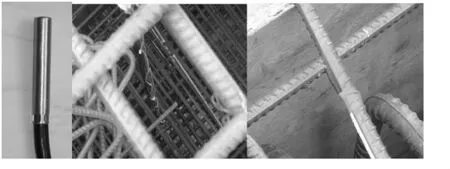

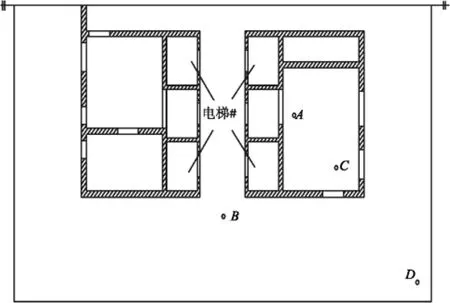

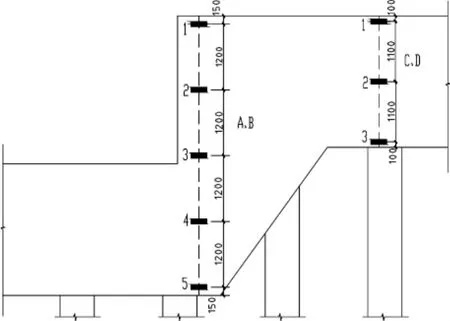

混凝土中測溫采用JDC-2型電子測溫儀,其精度為0.1℃,測量范圍-50℃~130℃,施測前進行儀表校核。溫度傳感器采用銅熱電阻傳感器(圖1),預埋在底板混凝土內,精度小于0.2℃,測溫范圍-50℃~150℃。在水平方向上,電梯井邊布兩個,底板中心和底板角部各布一個(圖2);垂直方向上,電梯井深5.1m,布5個測溫點;底板厚2.4m,布3個測溫點(圖3)。

圖1 銅熱電阻傳感器及其現場絕緣固定

圖2 測溫點平面布置示意

圖3 測溫點垂直方向布置示意

2.4 測溫方案

在澆筑前埋設熱電偶和導線,這樣自混凝土澆筑開始就可以及時進行連續測溫,能得到混凝土溫度發展規律。由于各個齡期底板內部的溫度變化不同,根據實際情況自行設定溫度測試間隔時間:(1)混凝土澆筑結束后1~3d:每2h測一次;(2)混凝土澆筑結束后4~7d:每4h測一次;(3)混凝土澆筑結束后8~12d:每6h測一次;(4)當內外溫差小于15℃時,停止測溫。混凝土澆筑從2009年4月18號開始到4月19號晚上結束。待可上人時,進行測溫。

2.5 數據采集及曲線分析

2.5.1 溫度監測結果

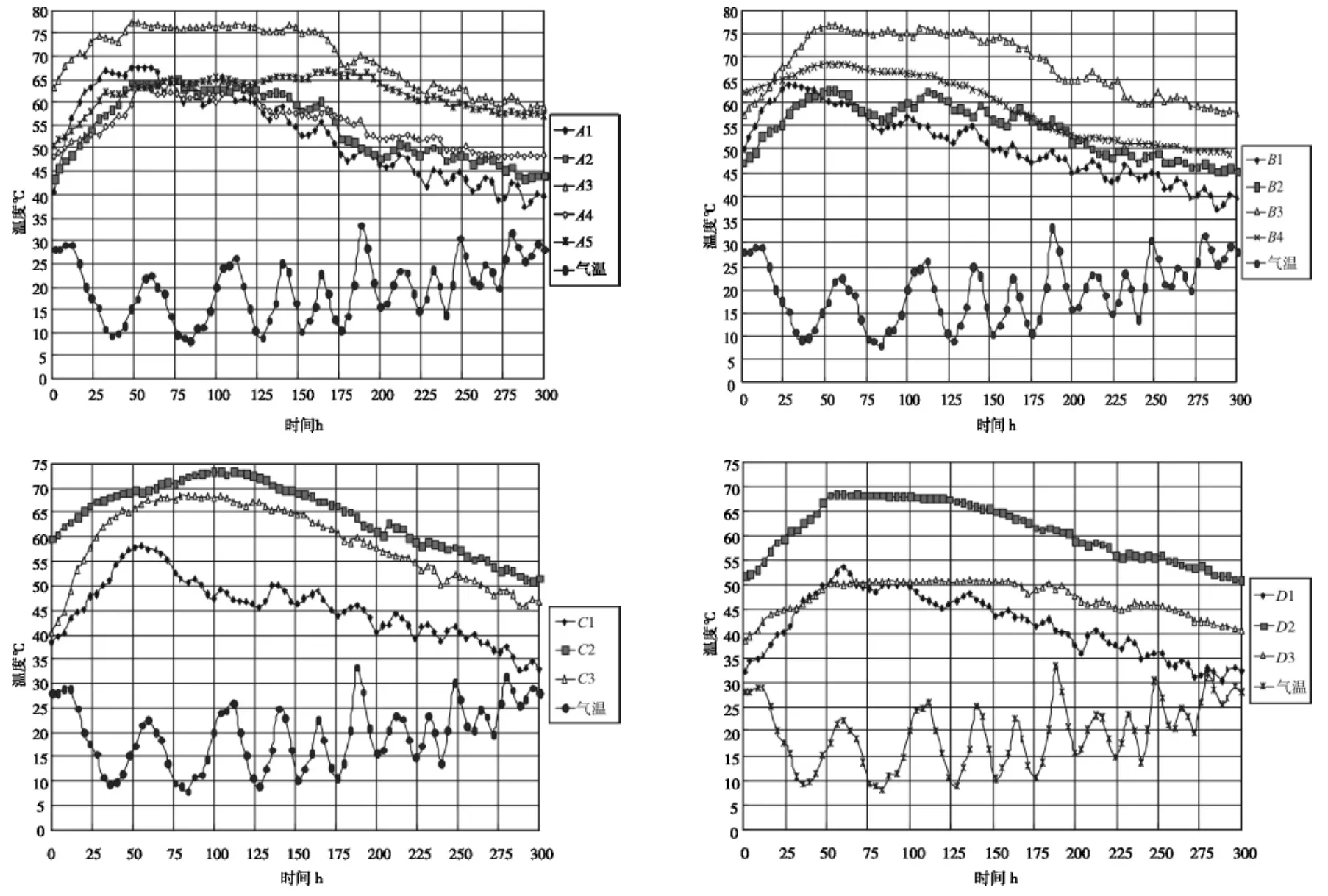

底板截面A、B、C、D處水化熱溫度12d齡期內隨時間變化曲線如圖4所示,其中B5測點在澆筑過程中觸頭被損壞。

圖4 A、B、C、D點測溫點溫度曲線

2.5.2 數據曲線分析

(1)在測溫的過程中,各測點混凝土內外溫差均沒有超過25℃的規定,說明試驗中采取的施工及保溫措施達到了溫度控制要求和裂縫控制的目的,可以為以后類似的施工提供借鑒。內部最高溫度為77℃,出現在開始測試的50h左右,持續約50~100h。在測溫后第7d,將保溫層撤除,從曲線圖上看出溫度有所下降。

(2)從溫度-時間歷程曲線可以看出,所有測溫點的溫度變化表現出明顯的共同趨勢。1~2d內溫升較快,2~3d時達最高溫度,水化放熱持續1~5d左右,轉而溫度開始下降。且上表面處首先達到峰值,其他點都滯后表面點,底層測點處到達時間最晚。混凝土中接近土壤部分的溫度變化較為平穩,土壤對底部起了一個保溫的作用。

(3)從圖4中看出,中上部點具有隨外部氣溫的波動性。上部的溫度受外界條件的影響,保溫條件好、外部氣溫高時,內外溫差就小。在灑水養護時,由于水溫低于混凝土上部溫度,溫差稍大。中下部離表面厚度較大,受表面影響較小。

(4)電梯井壁由于厚度較厚,內部溫度較高,散熱慢。在電梯井邊加蓋保溫層,且覆蓋時間比其它部位長,使得內外溫差不是很大。得到良好的效果,最大溫差為22.3℃左右。

3 溫度裂縫控制措施

厚底板基礎混凝土溫度裂縫的控制措施貫穿于混凝土的澆筑前、澆筑中、澆筑后三個階段,不同階段具有不同的側重點。由于工程混凝土施工在4月份,氣溫較低,尤其在夜間混凝土內外溫差更大,為保證不超過內外溫差25℃的限值,針對本工程特點采用以下技術措施。

(1)原材料選擇:采用水化熱低的水泥品種且控制水泥的用量,避免使用高強或早強水泥;泵送混凝土對流動性、和易性要求高,坍落度大,水灰比增大,水化熱也大幅度提高,采用適宜的外加劑,降低水灰比,提高混凝土的流動性,在本工程中混凝土攪拌時加入了UEA膨脹劑和JFL-W3泵送劑;選擇良好級配的骨料,嚴格控制砂石的含泥量。

(2)控制混凝土溫度:在冬季施工或溫度較低處澆筑時,可對骨料進行預熱拌合。本工程中氣溫比較低,骨料堆積現場采取了帆布覆蓋來保持石子等的溫度。

(3)現場養護措施:在混凝土澆筑后覆蓋草袋或保溫膜進行表面保溫。

(4)現場溫度監測保證措施:當通過監測發現混凝土內外溫差增大時,可通過加蓋草袋或保溫膜來及時處理。

通過現場的溫度監測的結果顯示,基礎混凝土內外最大溫差并未超過規范限值,溫度裂縫得到了很好的控制,試驗中所采用的溫度控制措施是可行且有效的。

4 結論

溫度裂縫問題是厚底板基礎混凝土設計和施工中的重點和難點,目前還沒有可以完全防止溫度裂縫的措施。通過對超高層厚底板基礎的12d的現場溫度監測研究,得到了以下的成果。

(1)現場的監測得到了混凝土澆筑及固化前內部溫度場變化的數據資料,在此基礎上繪制出了混凝土溫度隨時間的變化曲線圖。通過對溫度場的分析可以發現溫度場隨時間、在混凝土中位置的發展變化規律:大體積混凝土內部溫度在開始的1~2d升溫較快,在50~100h時溫度達到最高約70℃,最高溫度會持續50~75h左右的時間,然后溫度開始下降,在混凝土內部從表面到底部達到最高溫度的時間是依次推后的,這對現場的施工及防止溫度裂縫出現有很好的指導作用。

(2)電梯井壁處由于厚度較大,易產生較大的內外溫差,施工中應尤為注意進行溫控,加蓋保溫層來減小溫差。

(3)試驗中大體積混凝土內外最大溫差22.3℃,未超過規范25℃的要求,試驗中所采取的控溫措施是行之有效的,可對以后類似的工程起借鑒作用。

(4)現在很多研究人員開始利用ANSYS等軟件進行混凝土的溫度場模擬并進行溫度預報,而現場的監測可以反映大體積混凝土內部的溫度變化規律,為溫度場的模擬提供必要的實測參數。

[1]朱伯芳.大體積混凝土溫度應力與溫度控制[M].北京:中國電力出版社,1999

[2]彭立海.大體積混凝土溫控與防裂[M].鄭州:黃河水利出版社,2005

[3]陳長華.考慮鋼筋作用的水工結構施工期溫度場與溫度應力分析[D].南京:河海大學,2006

[4]黃永剛.大體積混凝土溫度監測與裂縫控制[D].西安:西安建筑科技大學,2004

[5]葉雯,楊永民.大體積混凝土施工溫度監測及其溫度應力分析[J].混凝土,2008(9):104-107

[6]史巍,張雄,Juergen Dreyer.相變儲能大體積混凝土的控溫性能[J].同濟大學學報,2010,38(4):564-568

[7]段亞輝,方朝陽,樊啟祥,等.三峽永久船閘輸水洞襯砌混凝土施工期溫度現場試驗研究[J].巖土力學與工程學報,2006,25(1):128-135

[8]周俊,劉德朋,陳浩.某公路大橋北錨碇大體積混凝土溫度控制技術[J].施工技術,2005,34(8):44-46

[9]辜文凱.大體積混凝土澆筑過程中溫度監測與控制技術[J].四川建筑,2010,30(4):206-207

[10]黃達海,陳彥玉,王祥峰,等.基于分布式光纖測溫的特高拱壩溫控預報研究[J].水利水電技術,2010,41(9):42-46