牧羊河流域土壤侵蝕變化研究

劉蜀鄂,史正濤

(云南師范大學(xué)旅游與地理科學(xué)學(xué)院,云南昆明650092)

水資源是城市發(fā)展所需的最基本的資源,城市水資源的可持續(xù)供給取決于對城市水源地的建設(shè)與保護(hù)。隨著我國經(jīng)濟(jì)建設(shè)的發(fā)展,城市規(guī)模在擴(kuò)大、人口在增加,城市用水量也在逐漸增多,水的供需矛盾凸顯,水資源短缺成為城市社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展所面臨的主要問題之一。松華壩水庫位于昆明市北郊,是昆明市最主要的飲用水源,承擔(dān)著市區(qū)50%以上的供水,因此如何對松華壩水庫集流區(qū)生態(tài)環(huán)境進(jìn)行保護(hù)是關(guān)系到昆明市發(fā)展的重大問題。流域土壤侵蝕是生態(tài)環(huán)境變化的主要驅(qū)動因子,它會使水源區(qū)植被退化,導(dǎo)致水源區(qū)水源涵養(yǎng)功能下降、河川徑流量減少[1]。牧羊河是松華壩水庫的兩條入庫河流之一,研究該流域土壤侵蝕變化,對于科學(xué)地進(jìn)行水土保持規(guī)劃、加強水源區(qū)生態(tài)保護(hù)與建設(shè),保證昆明市用水安全具有重要的意義。

在水源區(qū)及自然保護(hù)區(qū)土壤侵蝕研究中,周宏飛等[2]、王大慶等[3]對新疆天山天池自然保護(hù)區(qū)草地的土壤侵蝕狀況進(jìn)行了研究,認(rèn)為該地區(qū)土壤侵蝕量與土壤容重、徑流深、降雨量、降雨強度之間存在多元線性回歸關(guān)系,但研究是基于徑流小區(qū)的觀測,未能揭示研究區(qū)的土壤侵蝕變化規(guī)律。三江源區(qū)的水土保持研究也僅側(cè)重于生態(tài)監(jiān)測實踐及水土保持項目建設(shè)[4],未分析源區(qū)水土保持現(xiàn)狀。而在其他區(qū)域的土壤侵蝕研究中,則廣泛運用GIS和RS技術(shù)來分析土壤侵蝕現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢[5-6]。同時,大多數(shù)研究都側(cè)重于土壤侵蝕模型因子的提取和計算,分析土壤侵蝕的空間分布或侵蝕隨時間變化的特征,而對人類活動造成的各種土壤侵蝕強度之間的相互轉(zhuǎn)移特征缺乏足夠的認(rèn)識。土壤侵蝕強度之間的相互轉(zhuǎn)移能更好地反映土壤侵蝕的變化趨勢及人類活動對土壤侵蝕造成的影響,因此將常用于土地覆被變化的轉(zhuǎn)移矩陣分析法[7]運用到流域土壤侵蝕強度變化研究中,能較好地揭示流域土壤侵蝕強度變化特征。

1 研究區(qū)概況

牧羊河是昆明市松華壩水源區(qū)的主要入庫河流之一,距昆明市區(qū) 30 km,地處東經(jīng) 102°45'—102°49'、北緯 25°10'—25°28'之間,流域內(nèi)分布有嵩明縣阿子營鄉(xiāng)、滇源鎮(zhèn)、盤龍區(qū)松華鄉(xiāng)等3個鄉(xiāng)鎮(zhèn),北接尋甸縣,西與富民縣相連,流域總面積351 km2,海拔1980—2760 m,流域平均高程 2244.37 m,溝道平均比降為15‰,海拔2200 m以上山區(qū)面積占流域總面積的57.38%。流域?qū)俦眮啛釒駶櫳降丶撅L(fēng)氣候,主要受西南印度洋和東南太平洋季風(fēng)影響,年均降雨量1005.80 mm,年均氣溫14.5℃,常年主要風(fēng)向為西南風(fēng),平均風(fēng)速2.2 m/s,最大風(fēng)速19 m/s。流域土壤主要為地帶性黏性紅壤,偏酸性。地形地貌復(fù)雜多樣,以紅層溶蝕地貌為主,梁王山、大擺等地巖溶地貌較為發(fā)育。

2 研究方法

2.1 研究模型

采用修正的通用土壤流失方程[8]計算年土壤流失量,其公式為

式中:A為年均土壤流失量,t/(hm2·a);R為降雨侵蝕力因子,MJ·mm/(hm2·h·a);K為土壤可蝕性因子,t·hm2·h/(MJ·hm2·mm);LS為坡長與坡度因子(無量綱);C為植被覆蓋因子(無量綱);P為水土保持措施因子(無量綱)。

2.2 數(shù)據(jù)處理

由于研究區(qū)內(nèi)只有1個設(shè)置在流域出口的中和水文站,降雨資料為該站1955—2010年逐月降雨量。為了得到流域降雨侵蝕力分布圖,先利用流域附近站點的海拔與各月多年平均降雨量理清月平均降雨量隨海拔變化的關(guān)系[9];按照降雨量隨地形而變化的規(guī)律,利用DEM在研究區(qū)內(nèi)均勻布點,以周伏建等[10]的降雨侵蝕力計算公式計算各點的降雨侵蝕力,然后運用Kriging插值法進(jìn)行流域降雨侵蝕力空間差值計算。

地形因子選用第四次全國土壤侵蝕普查技術(shù)規(guī)程中建議的 McCool公式[11]及 Liu B Y 等[12]對陡坡情況下修正的 LS因子計算式,即

式中:θ為流域坡度,(°);λ為計算出的近似坡長,m;m為λ的系數(shù),由流域坡度決定:當(dāng) θ≤1°時 m 為 0.2,1°< θ≤3°時 m 為0.3,3°< θ≤5°時 m 為0.4,θ>5°時 m 為0.5。

C因子的提取采用蔡崇法等提出的植被覆蓋度因子與植被覆蓋度之間的數(shù)學(xué)回歸方程,其計算式為

式中:c為植被覆蓋度,c≥78.3%時 C=0,c=0 時 C=1[13]。

c通過對遙感影像進(jìn)行柵格計算得到,其計算式為

c

式中:N為影像各像元的歸一化植被指數(shù)(即NDVI)值;Nsoil是流域內(nèi)裸地的N值,為在野外調(diào)查得到的裸地像元統(tǒng)計的最小值;Nveg為純植被像元的N值[14];其余符號意義同前。

對于Nsoil和Nveg像元值的確定,將N圖中像元最大值作為Nveg,裸地像元值的選取則是將像元值按從小到大的順序進(jìn)行排列,并統(tǒng)計從最小值像元開始占像元總數(shù)5%的像元的N值,將這一N值作為Nsoil值。同時C因子也受到土地利用現(xiàn)狀的影響,在考慮兩者的基礎(chǔ)上計算出有植被覆蓋像元的C值。

土壤可蝕性因子K則是在土壤分布圖的基礎(chǔ)上通過實驗并結(jié)合相關(guān)資料確定。在遙感解譯得到的土地利用類型圖上,根據(jù)坡度及相關(guān)研究成果,確定各土地利用類型的P值。

提取地形因子的數(shù)字高程模型是下載自國家科學(xué)數(shù)據(jù)共享網(wǎng)的分辨率為30 m的DEM數(shù)據(jù)。遙感影像選用了1992、2000年的TM影像及2010年的ALOS影像,并對三期影像進(jìn)行遙感解譯及植被覆蓋度提取。

3 結(jié)果分析

3.1 土壤侵蝕面積的時間變化格局

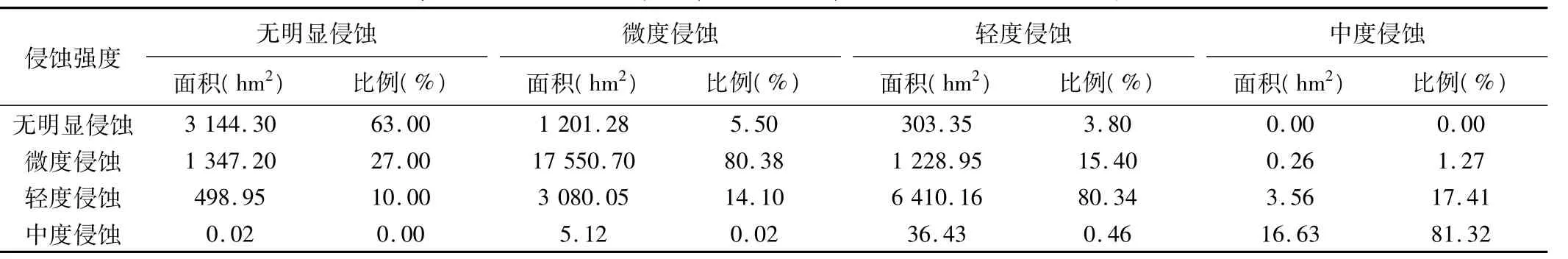

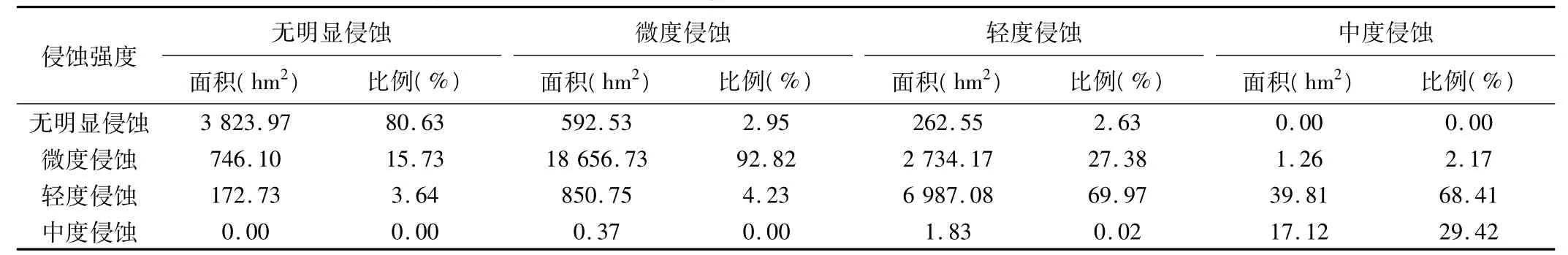

將1992、2000、2010年土壤侵蝕等級分布圖利用ArcGIS轉(zhuǎn)換為矢量格式,然后進(jìn)行疊加分析,統(tǒng)計相同屬性的面積,分別計算1992—2000年、2000—2010年的侵蝕等級面積變化轉(zhuǎn)移矩陣,并結(jié)合Excel制成流域不同侵蝕強度面積轉(zhuǎn)移矩陣表(表1、2),轉(zhuǎn)移總面積與流域總面積誤差為1.28%,在允許誤差范圍內(nèi)。

表1 1992—2000年牧羊河流域土壤侵蝕強度面積轉(zhuǎn)移矩陣

表2 2000—2010年牧羊河流域土壤侵蝕強度面積轉(zhuǎn)移矩陣

1992—2000年的各侵蝕強度面積變化規(guī)律為:無明顯侵蝕向微度侵蝕和輕度侵蝕轉(zhuǎn)移面積較大,微度侵蝕則主要向輕度侵蝕和無明顯侵蝕轉(zhuǎn)移,輕度侵蝕向微度侵蝕轉(zhuǎn)移面積最大,中度侵蝕向輕度侵蝕轉(zhuǎn)移的面積占中度侵蝕強度面積的比率為17.41%,但因中度侵蝕面積小,其轉(zhuǎn)向輕度侵蝕的面積也小。在該時段內(nèi),無明顯侵蝕的整體轉(zhuǎn)移率達(dá)到了37.00%,超過了其面積的1/3,而其他侵蝕強度的整體轉(zhuǎn)移率都在20%以內(nèi)。在面積轉(zhuǎn)移率為10%以上的強度轉(zhuǎn)移中,微度侵蝕轉(zhuǎn)向輕度侵蝕的面積最大,這表明2000年的土壤侵蝕在1992年的基礎(chǔ)上加劇了。

2000—2010年的面積變化規(guī)律為:無明顯侵蝕向微度侵蝕轉(zhuǎn)移了15.73%;微度侵蝕向無明顯侵蝕和輕度侵蝕轉(zhuǎn)移的比率較小但面積較大,向中度侵蝕轉(zhuǎn)移的面積比率小于0.01%;輕度侵蝕向微度侵蝕轉(zhuǎn)移了 2734.17 hm2,占其面積的27.38%,轉(zhuǎn)移面積為該時段最大值;中度侵蝕向輕度侵蝕轉(zhuǎn)移的比率最大,為68.41%。這一時段,中度侵蝕的整體轉(zhuǎn)移率最大,為70.58%;輕度侵蝕次之,為30.03%;微度侵蝕的整體轉(zhuǎn)移率未超過7.18%,無明顯侵蝕的整體轉(zhuǎn)移率為19.37%。受輕度侵蝕向微度侵蝕大量轉(zhuǎn)移的影響,2010年的土壤侵蝕模數(shù)比2000年的變小了。

從整體轉(zhuǎn)移變化來看,無明顯侵蝕面積在第一階段(1992—2000年)凈減少,第二階段(2000—2010年)轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入差異不大,在兩個階段內(nèi)其面積整體呈現(xiàn)減少趨勢;微度侵蝕面積在第一階段凈減少1710.04 hm2,在第二階段凈增大2037.88 hm2,整體上呈先減后增的變化;輕度侵蝕面積是所有侵蝕強度中轉(zhuǎn)移波動幅度最大的,在第一階段轉(zhuǎn)出小于轉(zhuǎn)入,差值為2013.84 hm2,在第二階段大幅度轉(zhuǎn)出,凈轉(zhuǎn)出值為1935.26 hm2,先增大后減小;中度侵蝕面積整體上也是先增大后減小。這與流域侵蝕總量先增大后減小的變化特征是一致的。

3.2 土壤侵蝕變化特征

表3是牧羊河流域不同階段各侵蝕強度的侵蝕量及所占比例。由表3知,流域各侵蝕強度在3個階段的侵蝕量均以輕度侵蝕為最大,輕度侵蝕的侵蝕量占總侵蝕量的比例分別為68.68%、73.44%、64.41%;其次是微度侵蝕,在流域總侵蝕量中所占的比例分別為 30.73%、25.16%、35.07%;侵蝕量最小的是中度侵蝕,占總侵蝕量的比例在1.50%以內(nèi)。因此,各侵蝕強度侵蝕量占總侵蝕量的比例以輕度侵蝕最大,占60%以上,微度侵蝕次之,中度侵蝕最小。

從侵蝕量的時段變化方面看,與1992年相比,2000年的微度侵蝕量增加了,占總侵蝕量的比例卻下降了5.57%,這是由2000年的平均侵蝕模數(shù)上升使得總侵蝕量增加所致;輕度侵蝕變化幅度最大,2000年輕度侵蝕量比1992年增加了22035.40 t,侵蝕量所占比例上升了4.76%;中度侵蝕量最小,其變化幅度也最小,2000年中度侵蝕量在1992年的基礎(chǔ)上增加了1121.82 t,侵蝕量所占比例上升了0.81%。2010年與2000年相比,微度侵蝕量增加了5447.89 t,微度侵蝕量占總侵蝕量的比例增大了9.91%;輕度侵蝕量減少了22685.13 t,占總侵蝕量的比例降低了9.03%;中度侵蝕量只減少了1151.09 t,占總侵蝕量的比例下降了0.88%。整體來看,1992—2010年輕度侵蝕量及占流域總侵蝕量的比例變化波動最大,其次是微度侵蝕,中度侵蝕變化絕對值最小。

表3 牧羊河流域不同階段各侵蝕強度的侵蝕量及所占比例

3.3 流域土壤侵蝕的空間分布

牧羊河流域土壤侵蝕以微度侵蝕和輕度侵蝕為主,北部侵蝕強度明顯小于南部,其中:北部微度侵蝕面積明顯大于南部,東部微度侵蝕面積也比西部要大,無明顯侵蝕、中度侵蝕在流域零星分布。

4 結(jié)語

(1)牧羊河流域土壤侵蝕強度不大,主要為微度侵蝕和輕度侵蝕。

(2)牧羊河流域土壤侵蝕強度面積變化規(guī)律為:1992—2000年間主要是微度侵蝕向輕度侵蝕轉(zhuǎn)移,2000—2010年間則是輕度侵蝕向微度侵蝕轉(zhuǎn)移。

(3)牧羊河流域的土壤侵蝕總量呈先增大后減小的變化趨勢,且2010年的總量要大于1992年的總量;輕度侵蝕的總侵蝕量變化最大。

[1]韓成軍,王林.三江源區(qū)水土保持生態(tài)建設(shè)現(xiàn)狀與發(fā)展對策[J].中國水土保持,2010(11):19-21.

[2]周宏飛,王大慶,馬健,等.天山山區(qū)草地覆被和雨強對產(chǎn)流和產(chǎn)沙的影響研究[J].水土保持通報,2009,29(5):26-29.

[3]王大慶,周宏飛,馬健,等.新疆天池自然保護(hù)區(qū)草地坡地土壤侵蝕規(guī)律研究[J].水土保持通報,2009,29(3):127-129.

[4]祁永剛,張衛(wèi),張小珠,等.三江源區(qū)水土保持生態(tài)監(jiān)測實踐與探索[J].中國水土保持,2007(11):23-24.

[5]宮奎方,范建容,張定容,等.RS和GIS技術(shù)支持下的昌都縣土壤侵蝕評估[J].中國水土保持,2011(5):51-52.

[6]宋軒,馬永力,趙彥峰,等.基于GIS和RS的淅川縣丹江口流域土壤侵蝕評價[J].鄭州大學(xué)學(xué)報:理學(xué)版,2011,43(2):119-122.

[7]史培軍,陳晉,潘耀忠.深圳市土地利用變化機制分析[J]地理學(xué)報,2000,55(2):151 -160.

[8]Wischmeier W H,Johnson C B,Cross B V.A soil erodibility monograph for farmland and construction cites[J].Journal of Soil and Water Conservation,1971,26(5):189 -193.

[9]邢煜民.補遠(yuǎn)江流域侵蝕產(chǎn)沙變化研究——基于RS、GIS與 RUSLE 模型[D].昆明:云南大學(xué),2011.

[10]周伏建,陳明華,林福興,等.福建省降雨侵蝕力指標(biāo)R值[J].水土保持學(xué)報,1995,9(1):8 -12.

[11]McCool D K,Brown L C,F(xiàn)oster G R,et al.Revised slope steepness factor for the universal soil loss equation[J].Transactions of the ASABE,1987,30(5):1387 -1396.

[12]Liu B Y,Nearing M A,Risse L M.Slope gradient effects on soil loss for steep slopes[J].Transactions of the ASABE,1994,37(6):1835 -1840.

[13]蔡崇法,丁樹文,史志華,等.應(yīng)用USLE模型與地理信息系統(tǒng)IDRISI預(yù)測小流域土壤侵蝕量的研究[J].水土保持學(xué)報,2000,14(2):19 -24.

[14]陳晉,陳云浩,何春陽,等.基于土地覆蓋分類的植被覆蓋率估算亞像元模型與應(yīng)用[J].遙感學(xué)報,2001,5(6):416-422.