基于GIS的聶家河小流域坡面治理動態監測

李立新

(固原市水務局水土保持工作站,寧夏固原756000)

小流域綜合治理是指以小流域為單元,在全面規劃的基礎上,預防、治理和開發相結合,合理安排農、林、牧等各業用地,因地制宜,因害設防,優化配置工程、生物和農業耕作等各項措施,形成有效的水土流失綜合防護體系,達到保護、改良和合理利用水土資源,實現生態效益、經濟效益和社會效益協調統一的水土流失防治活動。

以小流域為單元進行綜合治理已成為當今世界治理水土流失的主要形式。國內運用GIS建立流域信息系統,尚處于發展完善階段,利用GIS技術實現小流域綜合治理規劃,是水土保持規劃工作的發展方向。可以預料,GIS空間分析技術必將在我國測繪、資源與環境、災害防治和國防建設等事業中發揮越來越大的作用。我們利用ArcGIS 10.0的空間分析功能對聶家河小流域進行地形分析,并結合2006年和2010年兩期土地利用圖分析小流域土地利用類型的時空變化和土地利用隨地形的空間分布數量信息,明確了土地利用變化的主要類型和方向,為該小流域的治理決策提供了翔實的基礎數據和科學依據。

1 聶家河流域概況

1.1 自然狀況

聶家河流域位于寧夏回族自治區西吉縣,屬渭河水系葫蘆河一級支流濫泥河的一級支溝,地理位置為北緯35°45'21″—35°50'03″,東經 105°31'36″—105°41'04″。流域總面積 46.57 km2,屬黃土丘陵溝壑區第三副區,地貌景觀以黃土長梁為主,溝谷、臺地、塌坡兼有。海拔在1756.0—2036.6 m之間,由西向東、由南向北呈強烈傾斜趨勢,溝壑縱橫交錯。流域在平面上呈狹長形,平均長14.6 km、寬2.8 km,主溝道呈U形,支溝多呈V形,溝深20~30 m,溝道長度小于3 km、流域面積3~5 km2的五級溝道3條,總面積11.3 km2,主溝道平均比降為5.88‰,溝壑密度 0.88 km/km2。

聶家河流域土壤以侵蝕黑壚土(緗黃土)為主,其次為淺黑壚土和少量的鹽化草甸土。水土流失以水蝕為主,兼有重力侵蝕。水土流失面積44.9 km2,占流域總土地面積的96.4%,強烈侵蝕以上面積占水土流失面積的70.2%,年徑流模數2.3萬m3/km2,年侵蝕模數 6880 t/km2。

1.2 社會經濟狀況

聶家河小流域包括興坪鄉的王灣、聶家河和平峰鄉的葛岔、西坡、民和、高趙、張武等7個行政村,現有農戶1140戶、農業人口6615人,人口自然增長率為16‰,有勞動力2646個。現有土地總面積為4657 hm2,其中農耕地3344.1 hm2、林地784 hm2、園地 4.0 hm2、草地 316.7 hm2、未利用地 57.2 hm2,其他用地151.0 hm2。這種畸形土地利用現狀是人口、生態、經濟和技術等因素綜合作用的結果,是流域民眾生活貧困的根本原因。全流域尚未擺脫廣種薄收、以糧為主的小農經濟傳統觀念,以糧食為主的種植業產值占總產值的78.9%,林牧副漁各業的比例太小,嚴重影響和阻滯了流域系統的物流、能流和資金流,不利于具有地方特色的高效農業生態系統的建立。

流域內雖然溝壑縱橫,但經過多年的縣鄉公路、鄉村道路建設,流域的交通架構已經基本建成。流域的人畜用水依靠水窖供給,村村通電,通訊暢通。

1.3 水土流失及防治現狀

水土流失以水蝕為主,兼有重力侵蝕,梁峁頂以濺蝕為主。西吉縣開展水土保持工作早,通過多年實踐,該縣確立了以小流域為單元,工程措施、植物措施和旱地高效農業技術有機結合,以科技為依托,以發展節水灌溉為中心,合理開發利用水土資源、恢復生態,促進山區經濟發展的總體思路。

聶家河流域通過聚流溝整地,自上而下在梁峁頂、梁峁坡、溝坡建立了以造林種草為主的坡面防護體系,在溝谷以骨干工程和淤地壩為主體,形成了溝臺地平整和“壩、窖、池”聯用的溝道防護體系。截至2010年底,已經建成淤地壩13座、蓄水塘壩2座、水窖580眼、蓄水池4個,發展水澆地82 hm2,節水微灌面積達到 52 hm2;修建梯田1133 hm2,造林784 hm2,種草317 hm2。

2 利用GIS進行坡面治理動態監測研究的意義

“因地制宜、突出重點、綜合治理”是水土保持生態建設工作的基本思路。實踐證明,在水土流失區進行坡改梯不但可以為大幅度提高土地利用率、土地生產率和勞動生產率創造條件,而且是退耕還林還草發展林牧業和多種經營的前提和基礎,是群眾解決溫飽進而走向致富之路的突破口。

隨著地理信息技術的飛速發展,應用GIS進行水土保持各項工作已經成為可能,如利用GIS的功能進行水土保持評價、水土流失動態監測等。通過GIS來建立水土保持和土地資源數據庫,可以實現水土保持管理的現代化及信息化。

3 資料準備

需要準備的資料包括:①西吉縣平峰鄉1∶5萬地形圖;②聶家河壩系規劃圖;③2006年和2010年西吉縣遙感影像圖;④各年度聶家河小流域坡面治理動態監測統計表及監測總結報告。

4 小流域數據動態監測與分析

4.1 研究方法

通過GIS的空間分析功能,結合已經配準校正的遙感影像圖,再根據目視判讀法對影像進行對比分析,得到土地利用分布情況。

4.2 數據處理

以西吉縣2006、2010年兩期遙感影像數據為基礎,結合1∶5萬的地形圖及土壤侵蝕數據,在ArcGIS軟件下完成遙感影像的精確校正、配準和增強處理;結合實際調查,建立目視解譯判讀標志,在ArcGIS中分別對兩幅TM影像進行矢量化提取,得到土地利用類型分布圖,結合聶家河小流域兩期坡面治理動態監測統計表進行對比分析。

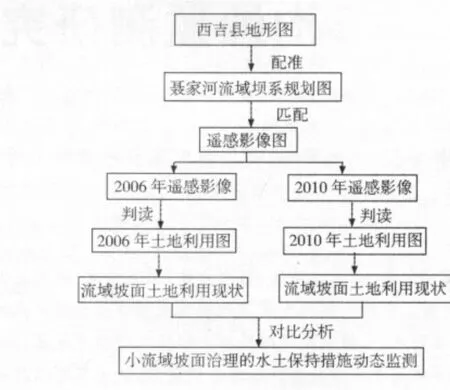

4.3 技術流程圖

利用GIS進行坡面治理動態監測的流程見圖1。

圖1 GIS坡面監測流程

4.4 坡面數據變化分析

2006—2010年聶家河流域坡面水土保持治理措施及土地利用情況變化不大,具體變化主要有2010年新修梯田66.66 hm2,位于聶家河骨干壩控制范圍內,原土地利用類型為坡耕地。

通過GIS對聶家河小流域的有關水土保持數據進行采集、儲存、管理,我們能將相關水保工程措施在空間上定位,及時得到工程的動態變化情況,宏觀上可了解整個流域的基本情況,微觀上可以細化到具體坡面的治理。實際應用中GIS是主體,它組織RS信息以及其他地理信息,用GPS來細化、更新變化的水保措施區域的部分信息,經過分析、處理,可得出相應的成果并動態地預測水土流失的發展趨勢,為寧南山區生態重建提供支持手段。RS是GIS的主要信息源,借助于適當的模型及輔助信息,可使土壤侵蝕圖斑的聚類分析與自動判別在GIS上實現,快速了解水土流失現狀。

此外,在聶家河小流域坡面治理動態監測中,用GIS中的空間分析技術可定期獲得該地區治理情況并對相關水保措施的效果及時做出評價;用GIS的管理功能可將每一期的分析成果管理起來以備決策和相關部門查詢,從而實現對該地區坡面治理的實時動態監測。

5 結論

5年間小流域內梯田面積增加了66.66 hm2,而且大部分由未利用土地轉變而來,說明小流域治理的水土保持措施合理,土地利用變化朝著有利于環境與經濟的方向發展。

GIS是利用多層空間數據進行疊加分析及表面分析的有效工具,在生態建設方面應用越來越廣。運用GIS技術對坡面治理進行監測,在界定治理區域基礎上,對治理模式、治理規劃制定和實施進行決策分析,是小流域治理工作努力和發展的方向。