對新形勢下江西農村體育發(fā)展現(xiàn)狀的調查

一、研究對象與研究方法

(一)研究對象

以江西省11個地市各縣務農、經濟收入全部或主要來自于農村和家庭副業(yè)的農民為調查對象。

(二)研究方法

1.問卷調查法。本著社會科學設計問卷的原則,就江西省農村體育現(xiàn)狀制定問卷,問卷通過課題組向11個地市發(fā)放,并在11個地市中各抽取2個縣,每個縣中抽取2個鄉(xiāng)鎮(zhèn),最后抽取1個村委會。共發(fā)放問卷700份,回收670份,回收率為95.7%,有效640份,有效率為95.5%。

2.訪談法。就本研究的課題結合問卷內容向農村鄉(xiāng)鎮(zhèn)領導、分管工作的人員、村委會及部分農村居民進行訪談。

3.觀察法。通過對農村居民生活方式,作息時間、參與體育鍛煉等情況的實地觀察,為研究提供更為真實感性的材料。

4.數(shù)理統(tǒng)計分析法。對所調查的數(shù)據(jù)運用spss17進行統(tǒng)計分析。

二、結果與分析

(一)江西省農村體育現(xiàn)狀

1.農村參與體育的人口。體育人口是衡量地區(qū)體育發(fā)展狀況的重要指標,也是地區(qū)經濟發(fā)展水平的重要標志。調查表明,江西省農村人口有2518.35萬。而農村體育人口的比例僅為4.9%,這與我國農村體育人口8.4%的比例還有相當大的差距,說明了江西農村體育發(fā)展相對其他地區(qū)有所滯后。

在調查的農村體育人口中,參與體鍛煉的人群主要是20~60歲之間的人群,占了總人數(shù)的75.5%,其中16-30的年經人占了43.1%,男性占總鍛煉人數(shù)的21.1%。而60以上的老人和中年婦女基本上不參加體育鍛煉,這與農民體育健康意識、管理體制和運行機制因素等有重要的關系。

2.農村體育活動的組織機構。調查顯示,江西省區(qū)縣一級的體育組織機構較為健全,所調查區(qū)縣因為有領導的牽頭都健立了全民健身機構,如體育社團、協(xié)會。在鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立了文化站的占到總數(shù)的41.6%,而在村里面基本上沒有體育組織,即使有也是空有虛名或者機構不健全,很多只是為了應付上級檢查,沒能具體實施,無法起到有效組織農民開展各種體育活動的作用。另外,調查發(fā)現(xiàn),鄉(xiāng)鎮(zhèn)領導干部對健身的宣傳方面,僅有6.1%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)能夠經常進行,在村委則基本沒有。在體育競賽開展調查上,經常開展體育競賽的僅占30%,在村里基本上也是沒有的。僅有6%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)設有體育指導員。

3.農民體育活動的形式。參與體育的形式在一定程度上影響著農村體育鍛煉的積極性。

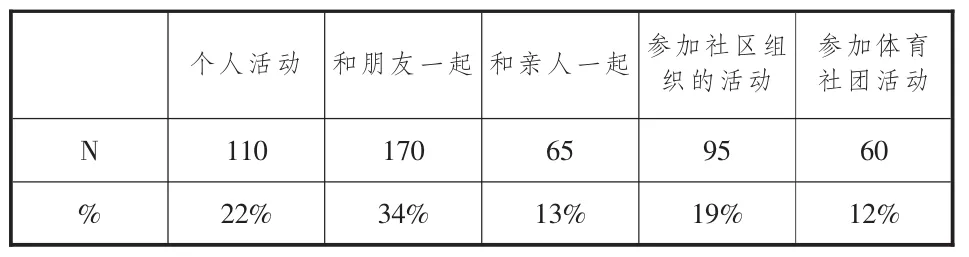

表1 農民參與體育鍛煉的形式

表1顯示,農民參與體育鍛煉主要形式是自由活動或和朋友一起,而以參加社區(qū)組織的活動和體育社團活動為鍛煉形式的僅占19%和12%,這也說明農村體育活動組織的開展不夠到位。

4.農民參與體育活動的內容。

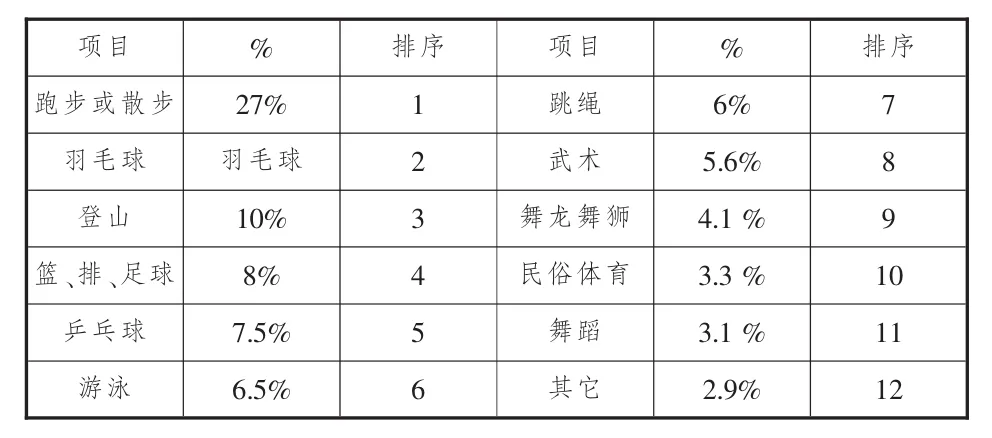

表2 農民參與體育活動的內容

如表2所示,江西農村農民對健身運動的項目選擇按順序分別是:跑步、羽毛球、登山、籃、排、足球、乒乓球、跳繩、武術、民俗體育、民間體育、舞蹈等。通過調查得出,跑步成為農村首選在于對場地和技能的要求不高,而球類運動得到普遍喜歡在于學校等球類設施比較齊全,年輕人相對喜歡球類運動。而一些民間項目、傳統(tǒng)項目沒有得到很好的傳承。

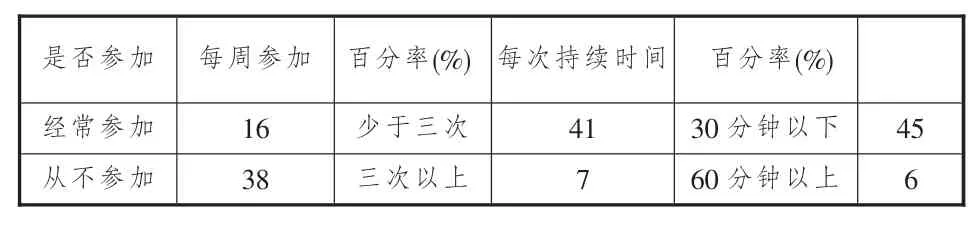

5.農民參與體育活動時間。調查顯示,僅有16%的農民經常參加體育鍛煉,78%的農民在早晨進行鍛煉;有21%農民每次鍛煉的持續(xù)時間在30分鐘小時以上,7%的農民每周參加體育鍛煉的次數(shù)在三次以上;而有30%的農村認為鍛煉受季節(jié)的影響。數(shù)據(jù)反映,農民健身時間除了受天氣、場地和體育意識等因素影響外,同時受農忙的影響較大。

表3 農民參與體育活動的次數(shù)與持續(xù)時間

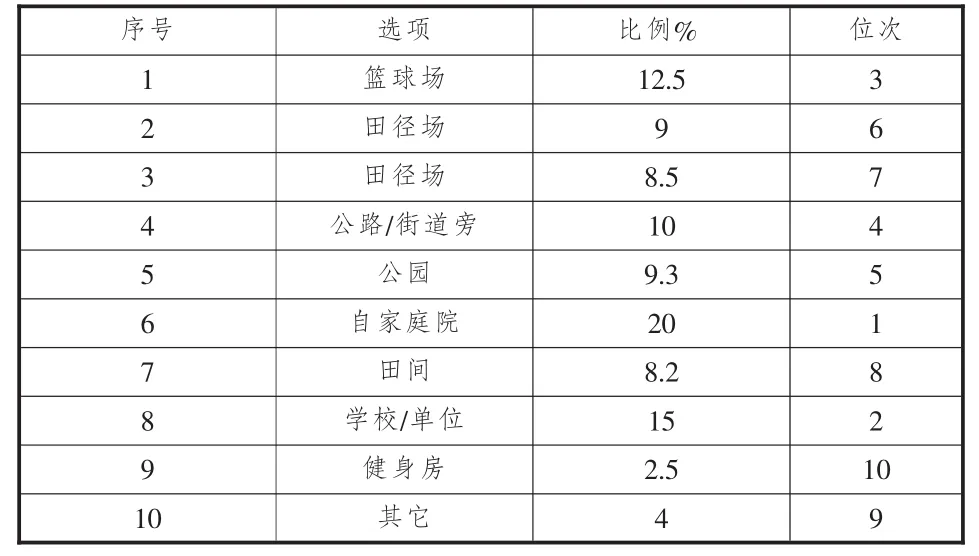

6.農民體育活動的場地。由于活動場地的缺乏,農民活動場所主要還是以自家庭院、學校單位及籃球場、街道公園為主。農村資金匱乏是體育設施不足的首要原因,政府領導對體育的重視程度決定了體育設施的建設情況。

表4 農民參加體育鍛煉地點選擇

7.農民參與體育鍛煉的特點。受新農村建設的影響,農民體育鍛煉的目的以健美和娛樂為主,鍛煉的途徑各式各樣。一些農民根據(jù)自身興趣參加體育鍛煉,如年經人酷愛登山、攀巖、籃足球,年長者對舞龍舞獅、扳手腕、武術、撐竹蒿等傳統(tǒng)和民間感興趣,婦女則鐘情于踢鍵子、放風箏、舞蹈等娛樂性活動項目。然而,由于農村體育鍛煉意識不夠明確及缺乏正規(guī)的培訓和體育指導員的指導,農民普通參與體育鍛煉的時間短、強度小和頻率低,明顯達不到體育鍛煉的效果。

(二)影響農村體育開展的因素

1.體育意識。一方面隨著物質生活和文化程度的提高,農民充分認識到了鍛煉對身體健康的重要作用。對體育價值的認同,月收入3000以上的農民體育價值觀最為明確。另一方面,部分農民對體育健身的目的、作用和意義認識不清(如表5),有些仍停留在“干農活亦是體育鍛煉”,和“體育健身會浪費時間”的認識上,甚至有些農村認為“無病就是健康”。從走訪了解到在體育交流上,體育交流次數(shù)與文化程度及收入成正比,其中男性體育交流頻率明顯多于女性。這說明農民的體育意識與其經濟、受教育程度和對全民體育健身的宣傳不到位有直接的影響。

表5 農民對參加體育鍛煉的認識

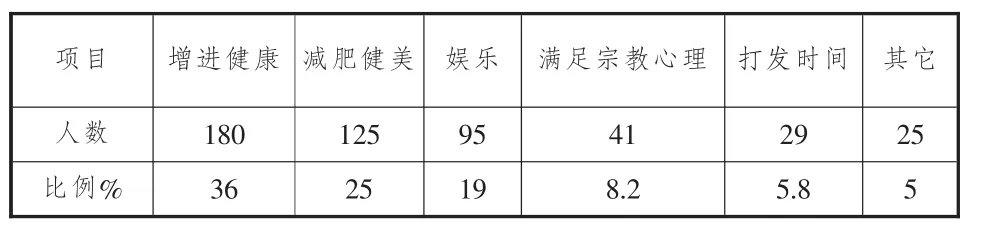

2.參與目的、動機。有36%的農民認為體育鍛煉可以增進健康,有5.8%和8.2%的農民是為了滿足宗教心理和打發(fā)時間,19%的農民是為了娛樂。

表6 農民參加體育鍛煉的動機

3.受季節(jié)影響。由于受農業(yè)生產的季節(jié)性影響,農民參加體育鍛煉往往沒有固定的時間,較隨意,農忙時活動人數(shù)較少。

4.經濟基礎的制約。經濟底子薄、生活水平低是制約農村體育發(fā)展的根本原因。目前江西省農民月收入在在800-2000的占了48%,收入主要用于讀書、生活,對其他付出極少。

5.教育水平的影響。從農民參與體育活動的時間與體育動機可以看出,農民參與體育的頻率與其受教育程度成正比。調查顯示江西省農村勞動力中,文盲的人數(shù)占了11%,小學及初中占了總調查數(shù)的40%。長期受小農意識和封建思想的影響,農民的健身觀念一時間不能完全得到解放,致使農村體育難以開展。

6.政府管理力度不夠。調查顯示 ,在江西農村,有46%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)沒有體委,93%的村鄉(xiāng)鎮(zhèn)領導對體育不夠重視,體育管理薄弱,體育設施簡陋,村委沒有體育社會指導員,從不或少有組織農村體育活動。從走訪的鄉(xiāng)鎮(zhèn)中看到,政府管理較好的,體育活動開展得豐富,而缺少政府管理的地方,體育活動不見長。這說明,政府管理對農村體育活動能起到促進作用。

7.民俗體育沒有得到發(fā)展。富于地區(qū)文化特色的民俗體育的開展對于健身及觀念的形成及體育的發(fā)展具有重要影響。江西省農村體育活動開展的項目以跑步、散步為主,民俗體育僅占了3.3%。龍舟、舞獅、舞龍是江西較有特色的體育項目,但在農村卻沒有形成一定的影響。訪談中得知端午龍舟活動的開展主是是民間自發(fā)組織的,政府的組織力度不夠是使民俗體育資源沒有得到很好利用的主要原因。

(三)農民體育發(fā)展對策

1.提高農民的素質。農民的素質是社會主義新農村建設的基礎和思想保證。要把切實提升農民素質計劃,納入當?shù)亟洕鐣l(fā)展規(guī)劃中,進一步增強教育培訓,全面提高農民的綜合素質,繁榮農村文化事業(yè)。

2.加大宣傳,增強體育健康意識。通過電視、廣播、報刊、雜志等渠道加大全民健身的宣傳力度,增強健康意識,營造良好的健身氛圍。政府部門應多給農民提供繼續(xù)學習或職業(yè)培訓的機會,多舉辦由鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部參加的農民體育培訓班,提高體育健身活動重要性的認識。

3.加強政府行政能力的有所為及基層組織管理作用。政府應不斷完善農民的各種社會保障制度,具體部門及用人單位也應嚴格遵守《勞動法》的相關規(guī)定,提高農民工的勞動待遇。政府應制定一系列針對農民體育活動的法規(guī)以及大力發(fā)展社區(qū)體育的方針政策,健全體育管理制度,并擬定具體措施。同時,要加強各鄉(xiāng)鎮(zhèn)間的交流、學習.

4.大力興建體育場所,增設公共體育場館和設施。體育場所是農村體育開展順利進行的重要物質保障。建議政府通過提供資金或維護等政策讓鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)或學校的體育設施向農民免費開放。同時,積極鼓勵社會和企業(yè)捐資興建體育設施,發(fā)展社會公益事業(yè)。

5.改革農運會項目。農運會的項目基本上都是純競技性的,為使農民更好地參與到農運會中,使農運會更具有農民特色,符合農民需求,在項目上應設置深受農民群眾喜愛的一些農村傳統(tǒng)項目。如在第五屆農運會增設有與農民生產生活息息相關的釣魚、集體奔小康接力賽、原地拋擲秧苗賽、抗洪搬沙包賽、抗旱提水保苗賽跑、插秧賽等。

6.結合實際、發(fā)揚民俗體育。我國是一個歷史悠久、文化底蘊深厚的國家,至今仍然保存著許多傳統(tǒng)節(jié)慶活動。如端午節(jié)賽龍舟、春節(jié)的舞龍舞獅等,推動了鄉(xiāng)村文化傳承與農民強身健體的結合,為此政府要有政策性地、經常性地、廣泛地組織開展形式各樣的民俗體育,以民俗體育促進農村特色體育的發(fā)展。

7.充分利用新形勢下的政策,促進農村體育發(fā)展。新農村建設是一個潛在的市場,為我國農村經濟和文化發(fā)展帶來機遇,對鄉(xiāng)鎮(zhèn)的基礎設施和各方物質的需求帶來新的刺激。充分利用富裕起來的農村的投入加快體育設施的建設,以廣泛的體育活動促進農村新的形象。

[1]周學榮.我國兩次群眾體育現(xiàn)狀調查情況的比較研究[J].體育科學,2004(7).

[2]王朝群.農民體育:一個沉重的話題[J].山東體育學院學報,2003(2).

[3]柳若松,等.我國西北地區(qū)農民體育現(xiàn)狀及發(fā)展對策研究[J].體育科學,1999(2):18-20.