腦栓通膠囊對腦梗死患者基質金屬蛋白酶9及頸動脈粥樣硬化斑塊的影響

周 進 彭 蔚 楊 勇

1.廣州市第一人民醫院神經內科,廣東 廣州 510180;2.廣州市第一人民醫院中醫科,廣東 廣州 510180

急性腦梗死已成為我國人口死亡及致殘的主要病因之一。腦梗死有很多獨立危險因素,尤其與頸動脈粥樣硬化狹窄密切相關[1]。在腦梗死的治療和二級預防過程中,穩定和縮小斑塊是重要手段之一。近年研究發現,基質金屬蛋白酶(MMPs)在動脈粥樣硬化形成及斑塊的不穩定性改變中起重要作用。MMP-9是MMPs中的重要成員,在腦梗死患者中的表達高于其他MMPs類型[2-3]。目前腦栓通已被廣泛應用于臨床缺血性腦血管疾病的預防和治療中,本研究旨在觀察腦栓通對合并頸動脈斑塊的腦梗死患者血清MMP-9及頸動脈斑塊的影響,并初步探討其可能的作用靶點。現報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2010年9月~2011年8月在我院神經內科住院,定位于頸內動脈系統的動脈粥樣硬化性腦梗死患者共132例,發病時間均在24 h內,男68例,女64例,年齡45~80歲,平均(63.4±8.7)歲。其中合并高血壓118例,糖尿病62例,冠心病26例。全部經頸動脈彩超評估存在頸動脈粥樣硬化易損斑塊形成。入選標準:①符合全國第4屆腦血管病學術會議修訂的診斷標準[4],全部病例均經頭顱CT和(或)頭顱MRI檢查確診;②NIHSS評分小于20分。排除標準:①出血性卒中或既往6個月內有顯著出血性疾病;②嚴重中樞神經系統損害病史;③近2周有感染史;④行頸動脈支架術或頸動脈內膜剝脫術者;⑤對他汀類藥物及腦栓通成分過敏;⑥有明顯肝腎功能異常或嚴重心臟疾患(心房顫動、心功能衰竭、近期心肌梗死史);⑦患各種急慢性炎癥、腫瘤、結締組織或免疫系統疾病。所有入組病例按隨機原則分為常規組與腦栓通組,每組66例。兩組患者在年齡、性別、伴發疾病、NIHSS評分及頸動脈狹窄程度等方面比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。本研究經醫院倫理委員會通過,所有患者均簽署知情同意書。另選40名健康體檢者為對照組,男25名,女15 名;年齡 42~82 歲,平均(61.9±9.2)歲,無心腦血管病史,無神經系統癥狀體征。

1.2 方法

常規組給予常規治療(拜阿司匹林0.1 g,1次/d+立普妥20 mg,1次/d+腦保護藥物),腦栓通組在常規治療基礎上加用腦栓通口服(0.4 mg/粒,廣東華南藥業集團有限公司,國藥準字 Z20040093),3粒/次,3次/d,連服 6個月。另如合并高血壓、糖尿病者均常規予以降壓、降糖藥物。

1.3 觀察指標

1.3.1 血清MMP-9水平 入選患者在治療前、治療后5 d及14 d清晨空腹抽取肘靜脈血4 mL,對照組采集清晨空腹血1次,肝素鈉抗凝,以3000 r/min離心10 min,提取血漿,置-30℃冰箱中保存待查。MMP-9采用ELISA法測定,試劑盒由美國R&D Systems公司生產,嚴格按照試劑盒說明書操作。

1.3.2 頸動脈超聲檢查 采用Philip IE33彩色多普勒聲像診斷儀,超聲探頭頻率為5~10 MHz,受檢者取仰臥位,充分暴露頸部,探頭縱切、橫切面顯示頸動脈,依次顯示頸總動脈、頸動脈分叉部、頸內動脈、頸外動脈,觀察血管走行、管壁三層回聲及斑塊情況,均由有經驗的超聲科醫生測定。頸動脈粥樣硬化診斷標準:以頸動脈內中膜厚度 (intima-media thickness,IMT)≥1.0 mm(頸動脈分又處≥1.2 mm)作為 IMT增厚標準;IMT局限性增厚>1.3 mm定義為斑塊形成。根據回聲特點,將局部呈低回聲、等回聲或混合回聲的斑塊定義為不穩定斑塊。本組病例均為存在頸動脈粥樣硬化不穩定斑塊患者。

分別于治療前及治療后14 d、3個月、6個月測定:①IMT:取雙側IMT平均值行統計分析。②動脈粥樣硬化斑塊積分(Crouse積分):分別將同側頸動脈各個孤立斑塊的最大厚度相加,得到該側頸動脈斑塊積分,雙側頸動脈斑塊積分之和為斑塊總積分。③斑塊總面積:雙側頸總動脈、頸動脈分叉處、頸內動脈及頸外動脈各個孤立的動脈粥樣斑塊面積總和。

1.4 統計學方法

應用SPSS 11.5軟件對所得數據進行統計學分析,計量資料采用均數±標準差()表示,行正態性檢驗符合正態分布者,兩獨立樣本的比較用t(t')檢驗,多個獨立樣本的比較用單因素方差分析,重復測量的計量資料采用方差分析,兩兩比較采用LSD-t檢驗。以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

治療6個月后,全部患者血、尿常規及肝、腎功能均無明顯變化。常規組有1例患者因肌酶高于正常值2倍而退出試驗,余患者均順利通過本次試驗。

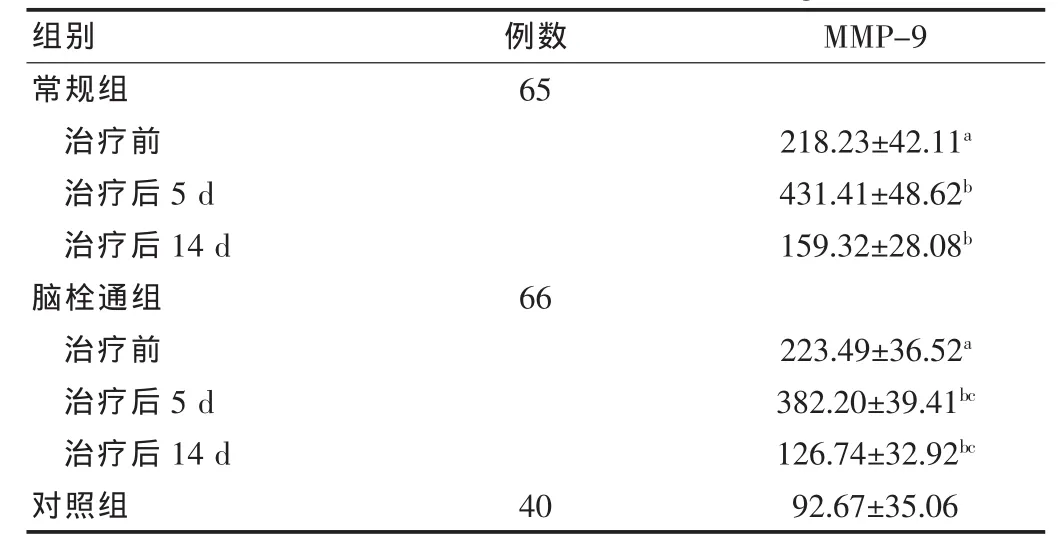

2.1 三組血清MMP-9含量比較

治療前兩組患者MMP-9明顯升高,與對照組比較差異有高度統計學意義(P<0.01),但組間比較差異無統計學意義(P>0.05)。治療后第5天兩組MMP-9仍持續升高,但腦栓通組升高幅度較常規組低,兩者比較差異有高度統計學意義(P<0.01)。治療后14 d兩組患者MMP-9與治療前相比均不同程度下降,腦栓通組降低更明顯,組間比較差異有高度統計學意義(P<0.01)。見表1。

表1 三組血清MMP-9含量比較(,μg/L)

表1 三組血清MMP-9含量比較(,μg/L)

注:與對照組比較,aP<0.01;與本組治療前比較,bP<0.01;與常規組比較,cP<0.01

組別 例數 MMP-9常規組治療前治療后5 d治療后14 d腦栓通組治療前治療后5 d治療后14 d對照組65218.23±42.11a 431.41±48.62b 159.32±28.08b 6640223.49±36.52a 382.20±39.41bc 126.74±32.92bc 92.67±35.06

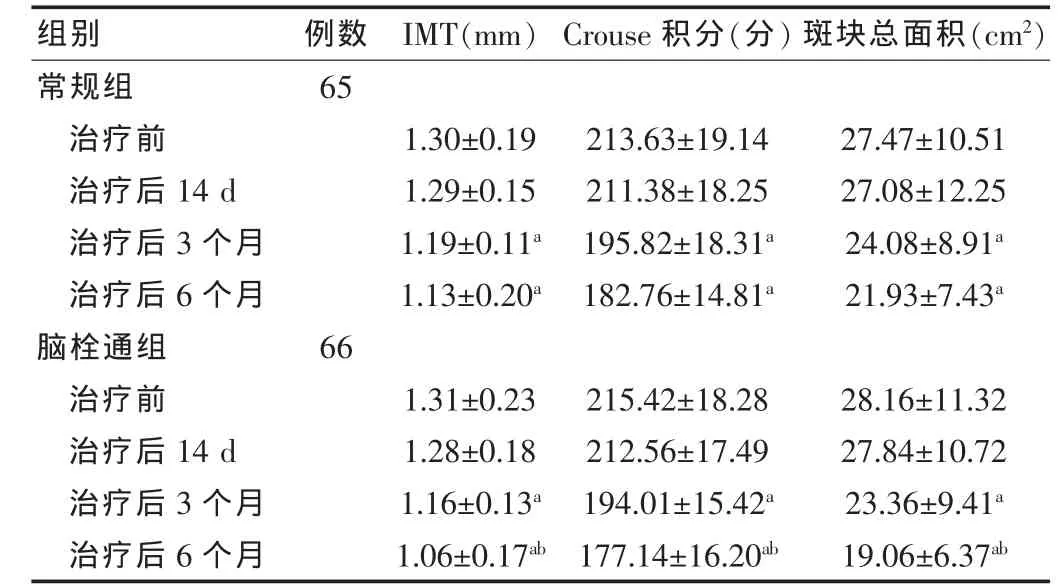

2.2 腦栓通組和常規組治療前后IMT、Crouse積分及斑塊總面積的比較

腦栓通組和常規組患者在治療3個月后IMT均減少,斑塊積分減少,斑塊總面積縮小,兩組比較差異無統計學意義(P>0.05),提示兩組患者頸動脈粥樣硬化斑塊改善。隨著治療時間的延長,腦栓通組療效更顯著,治療6個月后兩組比較差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

3 討論

目前普遍認為,頸動脈粥樣斑塊破裂、繼發性血栓形成導致血栓性頸動脈閉塞和(或)血栓栓塞是缺血性腦血管病的主要機制之一[5-6]。MMPs家族在人的動脈斑塊損傷部位表達。激活的MMPs降解纖維帽的結構基質組成,削弱纖維帽,成為斑塊不穩定的主要因素。在外在觸發條件下,斑塊破裂,釋放大量組織因子,激活血小板和凝血系統,形成血栓,導致心腦血管疾病[7]。Loftus等[2]報道缺血性腦血管病發作時間<1個月患者斑塊MMP-9含量、活性、斑塊破裂發生率均高于其他組。Alvarez等[8]報道缺血性腦血管病患者MMP-9含量高于無癥狀患者,不穩定頸動脈斑塊組MMP-9含量高于穩定型頸動脈斑塊組。MMP-9水平增高,導致斑塊不穩定,易脫落形成栓子,是腦梗死發生及再發的危險因素之一。

表2 腦栓通組和常規組治療前后IMT、Crouse積分及斑塊總面積的比較()

表2 腦栓通組和常規組治療前后IMT、Crouse積分及斑塊總面積的比較()

注:與本組治療前比較,aP<0.05;與常規組比較,bP<0.05

組別 例數 IMT(mm) Crouse積分(分)斑塊總面積(cm2)常規組治療前治療后14 d治療后3個月治療后6個月腦栓通組治療前治療后14 d治療后3個月治療后6個月651.30±0.191.29±0.151.19±0.11a 1.13±0.20a 213.63±19.14211.38±18.25195.82±18.31a 182.76±14.81a 27.47±10.5127.08±12.2524.08±8.91a 21.93±7.43a 661.31±0.231.28±0.181.16±0.13a 1.06±0.17ab 215.42±18.28212.56±17.49194.01±15.42a 177.14±16.20ab 28.16±11.3227.84±10.7223.36±9.41a 19.06±6.37ab

本研究顯示,合并頸動脈粥樣硬化易損斑塊形成的急性腦梗塞患者發病時MMP-9顯著升高,治療后5 d雖仍持續升高,但與單用阿托伐他汀鈣治療的常規組比較,加用腦栓通后能更顯著地降低患者血清MMP-9含量,且隨治療時間的延長療效更明顯。在頸動脈斑塊形態方面,腦栓通和阿托伐他汀鈣均可減少頸動脈內中膜厚度,降低頸動脈斑塊積分,縮小易損斑塊面積,從而提高頸動脈粥樣硬化斑塊的穩定性,抑制斑塊生長與血栓形成,降低腦梗死再發的風險,且聯用腦栓通后遠期療效更為突出。

中醫學認為,頸動脈斑塊屬“有形之邪”,多因痰濁內阻、瘀血內停所致。臨床所見合并頸動脈斑塊的中風患者多屬痰瘀阻絡型,其治療宜予化痰活血通絡之劑。腦栓通膠囊由生蒲黃、赤芍、郁金、天麻、漏蘆五種中藥組成。現代藥理學研究證明,生蒲黃通過調節脂質代謝、調控NO合成、抗脂質過氧化等途徑以實現抗動脈粥樣硬化的作用[9]。赤芍總苷能降低血黏度,延長凝血酶原時間,降低血纖維蛋白原濃度,抑制血小板聚集,從而達到抗血栓作用[10]。另有報道指出,郁金可減輕脂質過氧化反應,提高機體清除自由基能力,減輕NO介導的神經毒性作用,從而保護缺血性腦組織[11]。天麻煎劑能對抗大鼠腎上腺素(AD)的縮血管效應,對大鼠微循環障礙有顯著的預防作用,阻止血栓形成[12]。亦有研究顯示,漏蘆具有提高細胞免疫、抗動脈粥樣硬化、抗炎、抗衰老等作用[13-15]。長期臨床觀察亦表明,腦栓通膠囊具有降血脂、抗動脈粥樣硬化、抗血栓形成、降低血黏度、增加腦血流量等作用。

筆者觀察到,在西醫常規治療基礎上加服腦栓通膠囊,能明顯降低急性期腦梗死患者血清炎癥因子MMP-9的濃度,從而減輕對血管內皮的炎癥損害作用,減少動脈粥樣硬化的發生發展,提示該途徑可能是該藥治療急性期腦梗死的作用機制之一。同時加服腦栓通膠囊后能改善頸動脈粥樣斑塊性狀,提高斑塊穩定性,其遠期療效隨療程的延長而增加,能降低腦梗死再發風險,為腦栓通應用于缺血性腦血管病的二級預防提供依據。

[1]Shaikh NA,Bhatty S,Irfan M,et al.Frequency,characteristics and risk factors of carotid artery stenosis in ischaemic stroke patients at Civil Hospital Karachi[J].J Pak Med Assoc,2010,60(1):8-12.

[2]Loftus IM,Naylor AR,Goodall S,et al.Increased matrix metalloproteinase-9 activity in unstable carotid plaques:a potential role in acute plaque disruption[J].Stroke,2000,31(1):40-47.

[3]陳興洲,陸兵勛.基質金屬蛋白酶與腦血管病[J].國外醫學:腦血管疾病分冊,1999,7(4):197-200.

[4]全國第四屆腦血管病學術會議.各類腦血管病診斷要點[J].中華神經科雜志,1996,29(6):379.

[5]Fisher M,Paganini HA,Martin A,et al.Carotid plague pathology:thrombosis,ulceration,and stroke pathogenesis[J].Stroke,2005,36(2):253-257.

[6]Spagnoli LG,Mauriello A,Sangiorgi G,et al.Extracranial thrombotically active carotid plaque as a risk factor for ischemic stroke[J].JAMA,2004,292(15):1845-1852.

[7]Lee KW,Lip GY.Acute coronary syndromes:Virchow's triad revisited[J].Blood Coagul Fibrinolysis,2003,14(7):605-625.

[8]Alvarez B,Ruiz C,Chacon P,et al.Serum values of metalloproteinase-2 and metalloproteinase-9 as related to unstable plaque and inflammatory cells in patients with greater than 70%carotid artery stenosis[J].J Vase Surg,2004,40(3):469-475.

[9]姜利鯤,黃文權.蒲黃對高脂血癥致動脈粥樣硬化大鼠作用的實驗研究[J].中國中醫急癥,2009,18(5):770-773.

[10]邱燦華,陳健文,藍秀健,等.赤芍總苷抗血栓作用的研究[J].熱帶醫學雜志,2007,7(11):1076-1078,1090.

[11]李宗花,張婉嫻,朱彤彤,等.郁金防治急性缺氧小鼠腦損傷的機制[J].中國老年學雜志,2011,11(31):4198-4199.

[12]岑信釗.天麻的化學成分與藥理作用研究進展[J].中藥材,2005,28(10):958-962.

[13]鄒莉波,杜立陽,董愛梅,等.祁州漏蘆乙醇提取物益智作用的實驗研究[J].沈陽藥學院學報,2003,20(2):139.

[14]張學武,李天洙,孫權.漏蘆提取物抗炎、鎮痛、耐缺氧及抗疲勞作用的研究[J].四川中醫,2005,23(7):22.

[15]李秀玉,王真,李文英.基質金屬蛋白酶-9與腦梗死[J].中國醫藥導報,2010,7(25):11-12.