廣州亞運城綜合管溝工程設計特點

周建華

(廣州市政工程設計研究院,廣東 廣州 510060)

1.工程概況

1.1 亞運城概況及特點

廣州亞運城位于番禺區,京珠高速公路(地鐵四號線)以東,蓮花山水道以西,清河路以南,南臨規劃路,面積約2.73 km2。根據賽時和賽后不同要求的特點,在亞運期間需要體現亞運城的功能,在賽后作為廣州新城的啟動區改造成為高尚的住宅區。

亞運城具有以下特點:(1)發展不確定:亞運城是廣州新城的啟動區,而廣州新城開發面積大、規劃建設時間長,未來產業和人口發展均存在一定程度的不確定性;另外亞運城必須滿足亞運會賽時設置要求,賽后部分設施存在調整和建設可能,因而加大了發展及管線布局的不確定性。(2)高標準定位:由于亞運城賽時的特殊功能和歷史使命,以及賽后作為廣州新城的一部分的人才高地、生態宜居新城高標準定位,市政基礎設施的建設必須與之配套,不能反復開挖路面進行施工。(3)開發強度大,管線密集:亞運城賽時需容納四萬多人,包括媒體村、運動員村、技術官員村、主場館等人流和管線密集區域,地下管線縱橫交錯,數量眾多,導致地下空間異常緊張。(4)建設工期緊張:需盡快完成市政道路建設為運動員村、媒體村等各組團建設提供道路、水電等工程實施條件,需要解決不同專業工程管線在同一工作面進行施工各自所需的時間,以及相互之間銜接、協調的時間,加快工程建設步伐。

1.2 亞運城綜合管溝總體概況

基于亞運城的功能定位和特點分析,結合六縱四橫道路路網布局,在亞運城主干一路、主干二路、長南路、次干一路設置大型綜合管溝5.2 km,在支路一布置小型管廊3.5 km,詳見表1所列。大型綜合管溝配套有通風、消防、排水、電氣自控等系統,并設置控制中心和變電所各一座,而小型管廊按人不通行設計。亞運城綜合管溝總體布置詳見圖1所示。

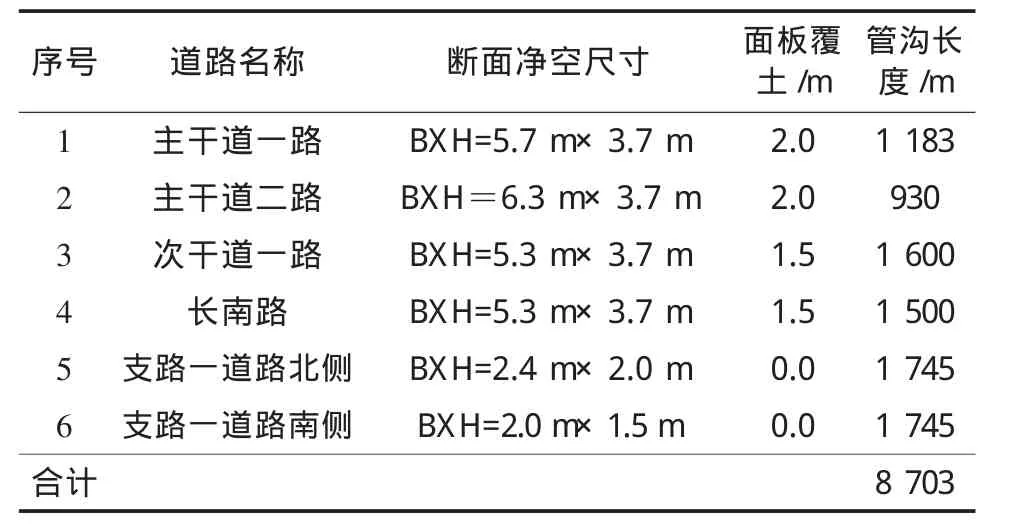

表1 市政道路綜合管溝主要工程量表

圖1 亞運城綜合管溝總體布局圖

2 工程設計

2.1 納入管溝的管線分析

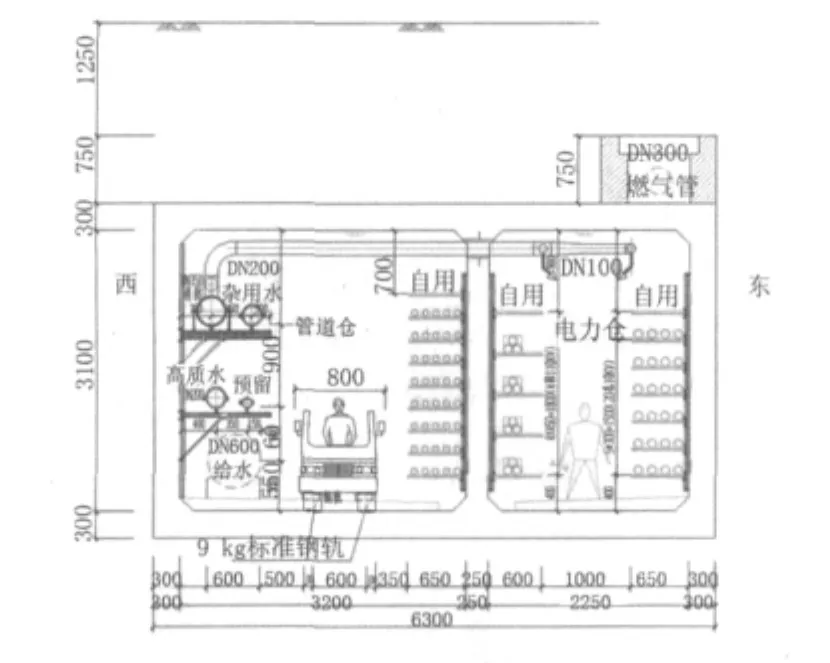

從工程投資、管線維護和安全運行等角度考慮,將市政給水管、高質水管、雜用水管、電力電信、真空垃圾系統的控制線和壓縮空氣管、交通信號控制線納入綜合管溝,燃氣管道在主干二路納入綜合管溝,但置于管溝頂部,磚砌單獨成倉。真空垃圾管道由于對轉彎半徑等要求較高,進出管溝影響斷面布置,且運行時噪音較大,不納入管溝;考慮到排水管道的清疏維護、重力流管道對管溝埋深影響等,經技術經濟比較,排水管不宜納入管溝。

2.2 綜合管溝標準斷面設計

一般基于綜合管溝的施工方法及納入的管線數量確定斷面形式,亞運城綜合管溝橫斷面采用矩形斷面。電力、電信和給水等管線可以布置在一個倉,也可分開設置,將影響綜合管溝的壁厚和底板厚度,從而導致工程投資相差較大,且影響以后的運行管理,尤其是110 kV高壓電力電纜的安全運行。經技術經濟比較,采用兩倉斷面型式,管道和電信電纜位于同一倉,電力電纜單獨成倉。

根據管道尺寸、數量和安裝要求,綜合管溝凈高3.1 m;考慮管溝頂部管線穿越要求,綜合管溝頂部覆土1.5~2.0 m;管道倉人行通道寬1.0 m,主干二路管溝小型有軌電瓶車通道寬1.5 m,電力倉通道寬1.0 m,管道倉凈寬2.8~3.2 m,電力倉凈寬1.6~2.25 m,詳見2、圖3所示。

圖2 主干二路綜合管溝標準斷面圖(單位:mm)

圖3 次干一路和長南路綜合管溝標準斷面圖(單位:mm)

支路一管廊設計不考慮人通行,道路南側布置給水電信管廊凈空B×H=2.0 m×1.5 m,道路北側布置電力管廊凈空B×H=1.5 m×1.0 m,頂部沒有覆土,與人行道地面平齊。

2.3 綜合管溝平面及縱斷面設計

大型綜合管溝設置于道路中央綠化帶,防火分區間距不大于200 m。投料口和通風口在地面影響交通,因此中央綠化帶寬度不小于4.8 m,當受綠化帶寬度變化和道路交叉口影響時調整投料口和通風口位置。綜合管溝轉彎、斷面寬度變化時需滿足各類管線的轉彎半徑要求,電力倉最小轉彎半徑為1.5 m,管溝轉彎不宜采用圓弧型,一般采用不小于165°的轉角。支路一小型管廊設置于道路兩側人行道,每20 m設置一個檢修口。

綜合管溝縱斷面一般與所在道路縱斷面一致,最小縱坡為0.3%,橫向坡度為2%。在穿越河道和交叉口時,管溝最大縱坡為20%,主干二路綜合管溝考慮有軌電瓶車爬坡能力,最大縱坡控制為3%。

2.4 節點設計

綜合管溝主要節點包括穿越河涌、交叉口、出線口、投料口和通風口、控制中心連接通道等。

2.4.1 綜合管溝穿越河涌

亞運城內河網密布,大型綜合管溝有5處穿越官涌、南派涌、裕豐涌等,考慮到亞運城建設標準和景觀要求較高,采用從河底下穿的方式過涌。支路一管廊管線較少且尺寸較小,結合橋梁預留孔洞過涌,以便降低工程投資。

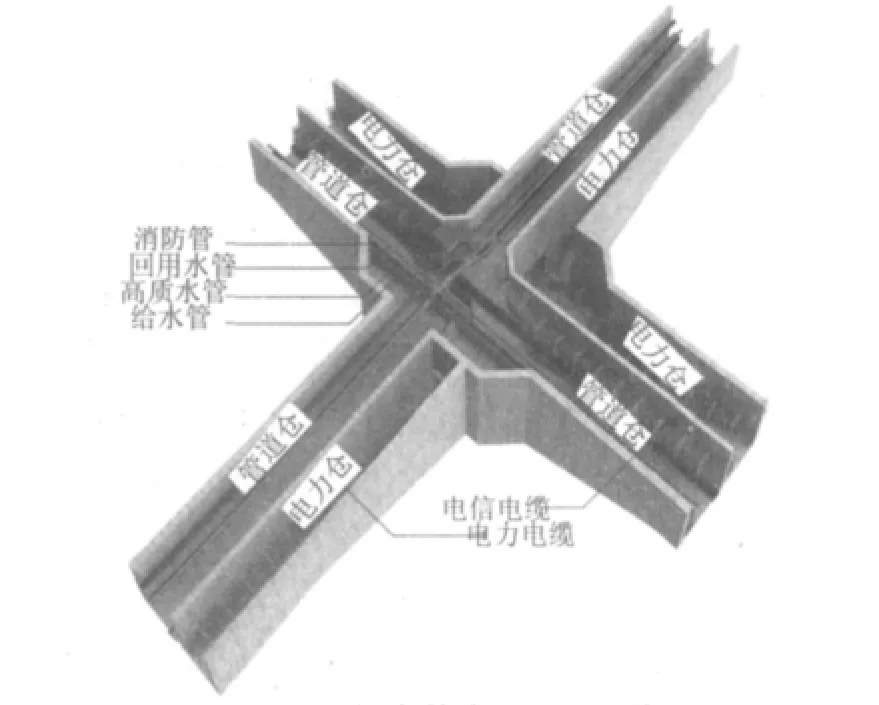

2.4.2 綜合管溝交叉口

在管溝交叉處,將綜合管溝布置為上下兩層,解決管線的交叉處理,詳見圖4所示。由于該工程綜合管溝為兩倉結構斷面,綜合考慮到施工的方便和盡可能節約工程造價,盡量減低交叉段的埋設深度。

圖4 綜合管溝交叉口立體圖

2.4.3 出線口

根據亞運城各建筑組團管線銜接要求,綜合管溝設置有電力電纜出線口、電信電纜出線口、管道出線口和多種管線集中在一起的綜合出線口四種形式,并考慮單側出線或雙側出線。電力和電信電纜出線口頂部加高1.0 m,管道出線口從頂板出線并設置檢查井,綜合出線口布置為上下兩層,下層凈高2.0 m。由于亞運城開發強度較大,出線口較密集,約100 m~150 m設置一個。

綜合管溝布置在中央綠化帶內,電纜出線穿越車行道預埋PE套管接入道路邊線外的穿線井,管道出線預埋混凝土套管接入道路邊線的預留井。

2.4.4 綜合管溝通風口和投料口

每個防火分區在中間設置投料口,以便管道和設備進出,管道倉投料口平面尺寸4.0 m×1.2 m,電力倉投料口平面尺寸2.0 m×1.0 m,并兼作人孔和進風口。在投料口處管溝局部加寬1.0 m,以滿足鋼爬梯設置要求和管道出入方便。投料口在短邊設置了較低的活動百葉,有利于不易彎曲的大型管道進出。為安裝方便,大型管道閥門等盡可能布置在投料口附近。

通風口設置于防火分區兩端,平面凈尺寸0.52 m×0.52 m,設置上吹式機械排煙風機。通風口地面以上采用防盜防水構造做法設置進風百葉,并考慮中央綠化帶景觀相協調。

2.4.5 控制中心連接通道

綜合管溝與控制中心連接處,設置連接通道2.8 m×2.4 m,方便檢修人員和設備出入,同時布置有綜合管溝監控系統的電纜,以及控制中心電力電纜和給水管道等。

2.5 綜合管溝消防設計

綜合管溝火災危險性類別確定為丙類,耐火等級為一級。根據《建筑設計防火規范》,地下或半地下建筑物防火分區面積不大于500 m2,但根據已建綜合管溝經驗,僅檢修時綜合管溝才有少數專業人員進入,同時電力倉設置水噴霧滅火系統,因此防火分區面積不大于1 000 m2。根據《電力工程電纜設計規范》中電纜隧道安全距離不大于200m的規定,確定綜合管溝防火分區距離不大于200m,防火分區建筑面積不大于1 000 m2;防火分區之間采用防火墻分隔,設甲級防火門;綜合管溝設火災自動報警系統,管道倉配滅火器,電力倉設置水噴霧滅火系統并配滅火器。在管溝監控中心設置集中火災報警控制器,管溝內設置線性光纜感溫火災探測報警系統。并在管溝內沿線布置防潮式感煙探測器,每個防火分隔(特別是緊急出口處)均設置現場報警按鈕及火災警鈴。

在控制中心設置水噴霧消防泵房一座,系統消防水量133.4 L/s,H=105~90 m,在綜合管溝控制中心的地下室泵房設水噴霧泵四臺,三用一備。水噴霧系統滅火系統,持續噴霧時間0.4 h,水霧噴頭最小工作壓力:0.35MPa,水霧噴頭流量80 L/min。在電力倉內設離心式水霧噴頭,噴頭間距1.7 m,交錯布置。供水干管及雨淋報警閥組則布置在管道倉內。次干路每一個防火分隔內設有雨淋報警閥組三套,主干路每一個防火分隔內設有雨淋報警閥組五套,雨淋報警閥管徑DN150。

2.6 綜合管溝通風設計

綜合管溝采用縱向通風方式,以防火分區為單位,每個防火分區均設置獨立的通風及防排煙系統。正常工況按防火分區設置自然進風、機械排風,排除電纜發熱所需的換氣次數6次/h,補風量按排風量80%計算,為維修管理人員提供不大于40℃、氧氣含量不低于19%的工作環境。火災工況按工藝設計采用分段封堵設置水噴霧消防措施,自動切換閥門,關閉排風機,減氧滅火,當環境溫度大于250℃時,開啟通風兼排煙風機,排除煙霧。

2.7 綜合管溝排水系統設計

綜合管溝橫向坡度2%,在一側布置排水溝,收集和排除結構滲水(按2 L/m2·d計)和管道檢修時的排水,排水溝斷面尺寸為0.2 m×0.15 m,排水溝不穿越防火分區;在交叉口、過河節點、管線出線口和管溝局部最低處設置集水井,斷面尺寸2.0m×1.5m,設置一臺潛水排水泵,Q=20m3/h,H=10m。

2.8 供配電與監控系統設計

根據綜合管溝負荷運行的安全要求,供電性質屬二級負荷。利用市政道路的路燈變電房變配電系統供電,電房電源接入所在區域10 kV電網環網內,采用環網供電。綜合管溝控制中心與消防泵房、路燈電房合建,總建筑面積591 m2。

綜合管溝監控系統包括中央計算機監控系統、火災報警系統、安保系統、附屬設備(排水和通風)監控系統和通訊系統,各防火區設置溫度、濕度及氧含量檢測儀表。

3 設計特點

(1)大型綜合管溝設置有完善的消防、排水、通風、供配電及監控系統等設施。

(2)綜合管溝防火分區距離不大于200 m,防火分區建筑面積不大于1 000 m2;防火分區之間采用防火墻分隔,設甲級防火門;綜合管溝設火災自動報警系統,管道倉配滅火器,電力倉設置水噴霧滅火系統并配滅火器。

(3)獨特的綜合管溝交叉處理,便于管線和人流交通;多樣的出線口類型,適應各種不同出線特點。

(4)為方便日常維修和參觀,在主干二路綜合管溝內設置有軌小型電瓶車通行,軌道寬0.6 m,車寬0.8 m,車高1.3 m,車長4.3 m,運行速度0~150 m/min,最大爬坡能力3%,供電方式蓄電池組供電。

(5)在支路一設置人不能通行的小型管廊,每20 m設置一個檢修口,布置相對靈活,既解決了管線布置問題,又可不設置大型綜合管溝所需的消防、排水、通風、供配電及監控系統設施;小型管廊采用預制拼裝法施工,施工進度快。

(6)采用“集中管理、分散控制系統”,提高綜合管溝的自動化控制水平。

4 結語

廣州亞運城市政道路綜合管溝工程設計,綜合考慮了亞運城賽時賽后兩種模式,以及其發展不確定性、高標準定位、管線密集、工期緊張等特點,并注意與市政及組團管線協調。目前,綜合管溝工程已經投入運行一年多,主要管線已入溝安裝,設計構思得到良好實施,預定設計目標基本得到驗證。