基于ATP-EMTP的特高壓交流輸電線路潛供電流仿真分析

張前雄,殷雷,劉耀中,王凱

(中國能源建設集團安徽省電力設計院,合肥市 230601)

0 引言

潛供電流的大小和恢復電壓的上升速度直接影響電弧熄滅的速度,故障電弧可能會經歷燃燒、熄滅、重燃、熄滅的反復過程,最終會造成電弧未能完全熄滅而導致重合閘失敗[1-2]。

理論分析表明,潛供電流及故障點恢復電壓都是由相間電容的靜電耦合作用產生的靜電感應分量和相間互感的電磁耦合產生的電磁分量組成[2],其大小不僅與線路參數有關,還與線路的長度及故障點位置有關系。

潛供電弧在空氣中或者絕緣子表面游離,在一個被短路的“電感性自由電弧”中流過,并在被游離化的弧道中形成和發展,恢復電壓的上升波形受回路中電容的大小制約[3-6]。潛供電弧在空氣中自由發展,沒有強制滅弧條件,熄滅潛供電弧是比較困難的。

本文在分析潛供電流產生機理的基礎上,建立基于ATP-EMTP的特高壓示范工程仿真模型,驗證潛供電流隨故障點位置、弧道電阻等條件的變化特性。

1 潛供電流的產生機理分析

1.1 潛供電流產生機理

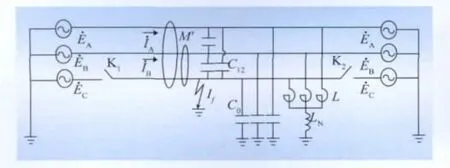

圖1為潛供電流的產生原理,圖中:M為相間互感;C12為相間電容;C0為單相線路對地電容。當C相發生單相接地后,C相兩側的開關K1、K2斷開,由線路兩側流經C相進入大地的巨大短路電流被切斷,接地電弧熄滅后,合上開關K1、K2,系統恢復正常運行。

圖1 潛供電流產生原理Fig.1 Principle of secondary arc current

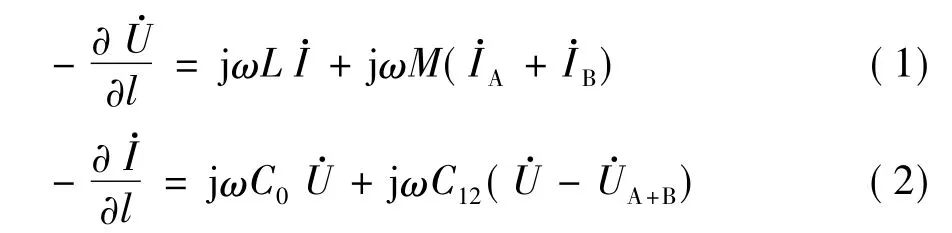

根據圖1可列出故障相上的電壓、電流表達式

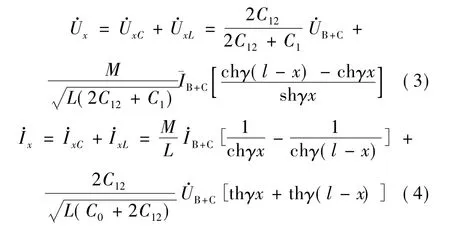

由式(1)、(2)可以得到任意點處單相跳開后故障相上的恢復電壓與潛供電流為

由式(3)、(4)可以得出如下結論:

(1)由電容引起的靜電感應電壓分量沿線分布是一個常數,與故障點位置無關。

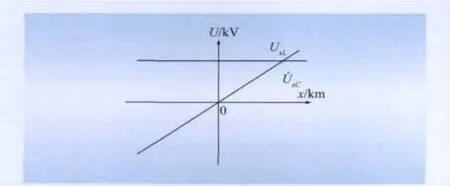

(3)由電感關系引起的恢復電壓、電磁感應分量是以線路的中點為中心、呈左右對稱分布,大小相等方向相反,如圖2、3所示。

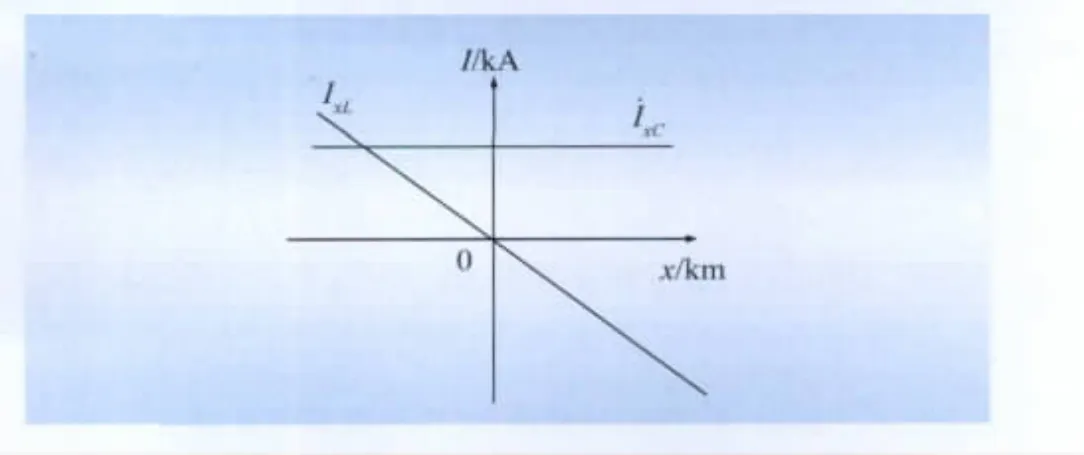

(4)潛供電流電磁分量與故障點的位置密切相關。當故障點出現在線路最左端時,電流的方向是由大地流向線路,其潛供電流最大;當故障點在線路最右端時,電流的方向是由線路流向大地,其值與前者相同。

圖2 恢復電壓與故障點位置的關系Fig.2 Relationship between recovery voltage and fault location

圖3 潛供電流與故障點位置的關系Fig.3 Relationship between secondary arc current and fault location

1.2 潛供電弧的熄滅時間

潛供電弧在空氣中燃燒,只能靠風力以及電弧燃燒產生的熱氣流拉弧,因此熄弧的外界力量不大,熄滅時間主要與電流大小有關。由于外界條件的復雜性,不存在精確的潛供電弧模型,只能根據試驗及運行經驗得到經驗公式。前蘇聯電力科學研究院根據500kV線路的試驗結果,總結出了潛供電弧熄滅時間 t、電流大小 I之間的經驗公式[1]。

由式(5)可得,當 I=20 A時,t=0.75 s。

試驗研究結果表明,當風速為1.5~2.5 m/s時,未經補償的潛供電弧熄弧時間(按照90%的概率統計)可參考表1中的數據,表中潛供電流數值是指潛供電流基波工頻分量有效值。

表1 潛供電流的熄滅時間Tab.1 Quenching time of secondary arc current

由表1可知,潛供電弧熄滅時間與電流大小關系非常密切,潛供電流越小,其電弧自熄滅的時間越短。

2 特高壓輸電線路潛供電流仿真

2.1 模型參數

1000kV晉東南—南陽—荊門特高壓交流輸電示范工程,北起山西省長治縣晉東南變電站,經河南省南陽開關站,南止于湖北荊門變電站。系統額定電壓為1000kV,最高運行電壓為1100kV[7-8]。

該工程一期采用單回路設計,導線全線換位,典型桿塔有IVI水平排列、VVV水平排列、IVI三角排列和VVV三角排列等4種,導線的最低對地高度在非居民區為22 m,居民區為27 m[7]。本文所采用的塔型為自立式酒杯塔,桿塔按IVI水平方式排列,絕緣子串長為10 m,導線型號為8×LGJ-500/45,導線的分裂半徑為400 mm,子導線按正八邊形對稱排列。避雷線的型號為LBGJ-150-20AC,其計算直徑為0.855 mm。導線及避雷線的弧垂均為18 m。

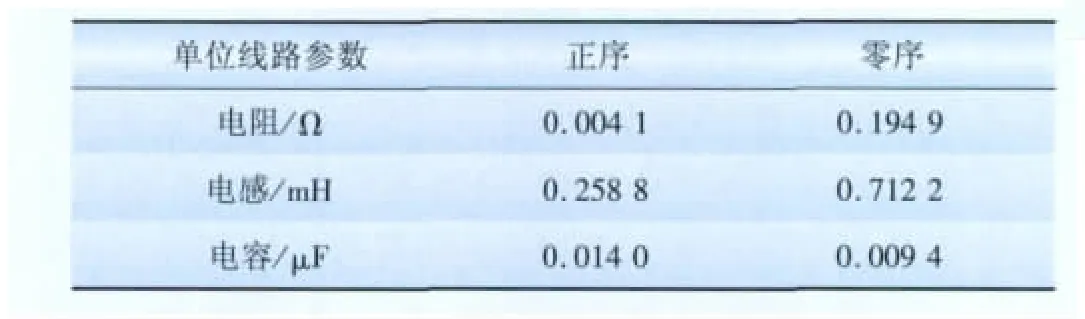

根據塔桿尺寸,再結合線路設計資料以及土壤情況,采用ATP-EMTP所提供的輸電線路子程序Line Constants對該工程的輸電線路參數進行了計算。計算中土壤情況按一般黃土考慮,電阻率為300 Ω·m,計算所得的線路參數如表2所示。

表2 1000kV線路LCC模型等效參數Tab.2 Equivalent parameters of LCC model in 1000kV transmission line

2.2 特高壓輸電線路潛供電流仿真計算

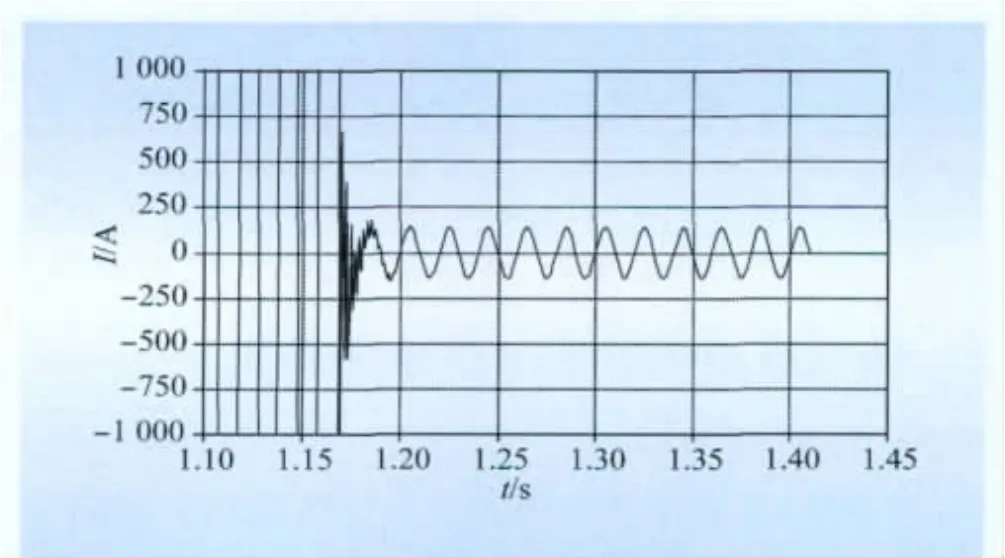

根據計算得到的線路參數,建立了1000kV特高壓輸電線路南陽—荊門段的仿真模型。仿真結果為:南陽側,ˉE1(∠0°)=1100kV,系統等效零序阻抗 Z10=0.8Ω +j10.89 Ω,正序阻抗 Z11=0.86 Ω +j52.74 Ω;荊門側,ˉE2(∠-25°)=1100kV,等效零序阻抗Z20=3.15 Ω +j8.15 Ω,正序阻抗 Z21=5.69 Ω +j14.18 Ω。南陽側裝設720 Mvar的磁控高抗,而荊門側裝設600 Mvar的固定高抗。仿真時,假設系統在1.1 s時經10 Ω電阻發生單相接地故障,經過0.06 s后故障被切除,潛供電流產生,再經過0.24 s,潛供電弧熄滅。圖4為不投并聯電抗器時潛供電流波形。

圖4 潛供電流波形Fig.4 Waveform of secondary arc current

3 影響潛供電流大小的因素

3.1 故障點位置對潛供電流的影響

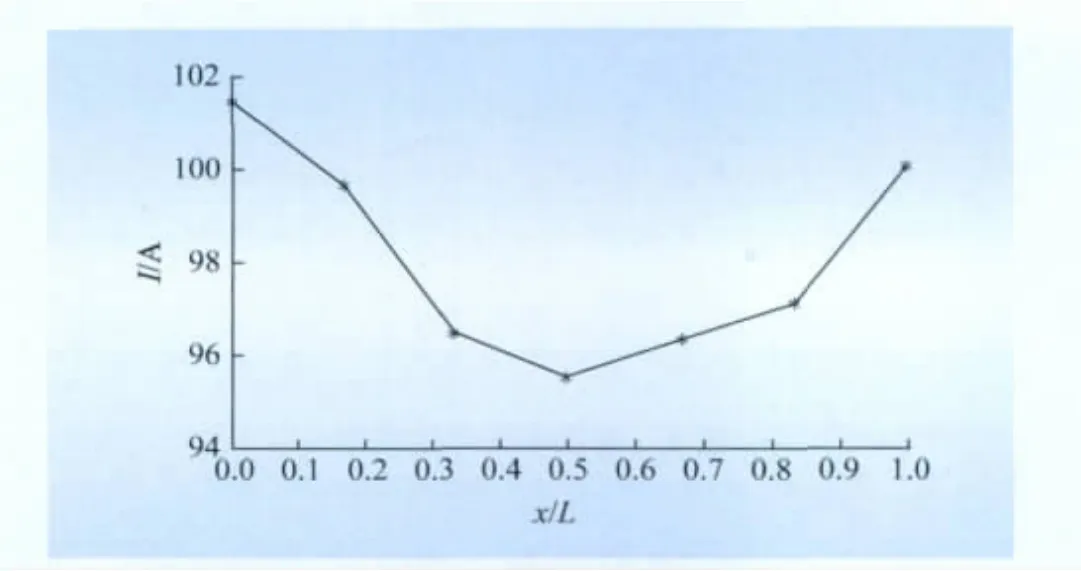

根據仿真模型,計算了不同故障點的潛供電流數值,結果如圖5所示,圖中L為南陽—荊門段輸電線路長度。

計算結果表明:故障發生在線路中間時潛供電流最小,此時的潛供電流互感分量前、后兩段相互抵消,其值幾乎為0;而故障發生在線路兩側時潛供電流最大。

圖5 故障點位置對潛供電流的影響Fig.5 Effect of fault location on secondary arc current

3.2 弧道電阻的影響

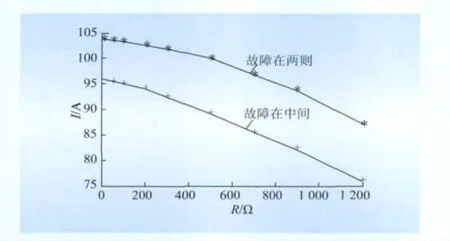

弧道電阻與線路對地電容構成串聯回路,弧道電阻的存在會使得潛供電流有所下降[9]。弧道電阻通常是非線性的,為計算方便常將其視為線性。功角為25°、在線路兩端和中間發生單相接地故障時,弧道電阻與潛供電流之間的對應關系如圖6所示,圖中R為弧道電阻。

圖6 潛供電流與弧道電阻的關系Fig.6 Relationship between secondary arc current and arc resistance

由圖6可看出,潛供電流隨弧道電阻的增加而減小,變化趨勢是非線性的。

3.3 線路輸送潮流的影響

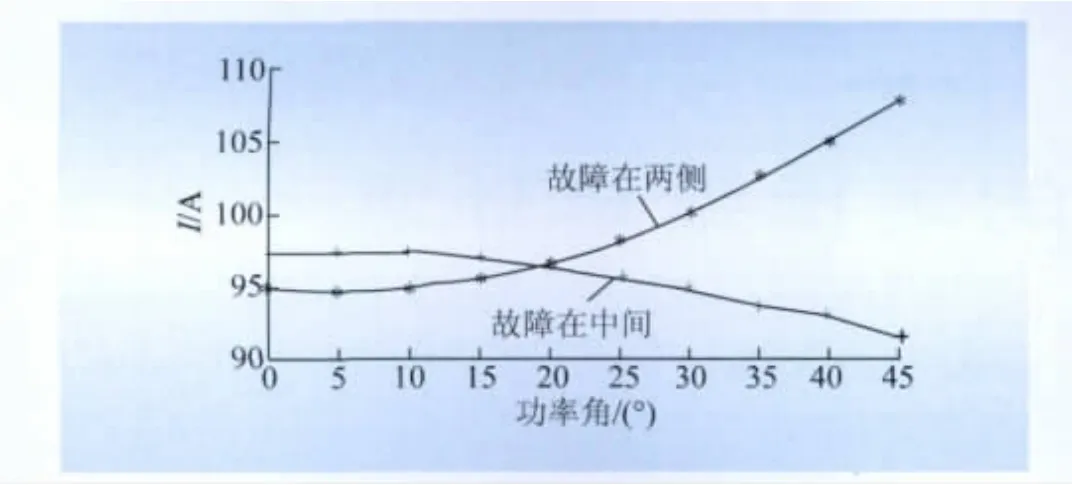

潛供電流電磁感應分量主要與線路間的互感以及線路輸送的潮流有關系,而對于靜電感應分量主要體現在當線路潮流增大后,導致沿線電壓分布下降,從而使潛供電流的靜電感應分量略有下降。

接地電阻20 Ω時,潛供電流與功角變化之間的關系曲線如圖7所示。由圖7可看出:當故障發生在線路兩側時,潛供電流隨著功角的增大而增大;故障發生在線路中間時,潛供電流隨著功角的增大而減小;功角較小時,故障發生在兩側時的潛供電流小于發生在線路中間的潛供電流,而當功角較大時,故障發生在兩側時的潛供電流大于故障發生在線路中間。

圖7 潛供電流隨功角變化曲線Fig.7 Curves of secondary arc current varing with power angles

3.4 影響潛供電流的其他因素

影響潛供電流大小的因素還有很多,如并聯電抗器的接入、線路長度、系統運行電壓等。并聯電抗器的存在增加了對地電流的分流通道,潛供電流會略有降低。線路長度很大程度上決定了線路的對地電容及相間電容大小。在電壓等級以及輸電容量已確定的情況下,潛供電流的數量級直接決定于輸電線路的長度。系統運行電壓越高,其靜電感應電壓越大,對應的潛供電流也增大。

線路換位對潛供電流也有影響。在我國,超高壓輸電線路超過100 km需要換位,線路換位主要是為了使線路三相之間的電容以及對地電容相互平衡。

4 抑制潛供電流和故障點恢復電壓的措施

為保證重合閘的成功,必須采取措施來減小潛供電流、降低恢復電壓。當潛供電流在20 A以下時,可以靠風力、上升氣流力等作用快速熄滅,但是我國已建和在線的特高壓輸電線路長度為幾百km,其潛供電流數值遠遠超過了20 A,必須采取適當的措施來減小潛供電流。

4.1 采用快速接地開關減小潛供電流

這種方法在日本、韓國得到了廣泛應用,適用于線路長度較短,不用裝設并聯電抗器,線路換位不均勻的線路。

當線路發生故障時,故障相兩側的斷路器斷開,故障線路通過兩端的快速接地開關接地,使得故障相的對地電容被短路,故障點潛供電流和恢復電壓大大降低。

使用快速接地開關也會帶來一些不利的影響,比如在帶串聯補償的線路中,當故障單相切除后合上接地開關,補償電容和線路本身電感將形成串聯諧振回路,潛供電流將進一步增大使得電弧更加難以熄滅。

4.2 電抗器中性點加小電抗抑制潛供電流

在輸電線路上并聯三角形聯接的電抗器XL12來補償相間電容C12;再并聯1組Y形聯接,中性點直接接地的電抗L0來補償輸電線路的相對地電容,以增大潛供電流縱向分量的回路阻抗,達到減小潛供電流縱分量的目的。由星形與三角形變換原理可知,上述2組并聯電抗器的效果可以由1組中性點經電抗XN接地的電抗器XL1來代替。

5 結論

(1)仿真計算表明,1000kV晉東南—南陽—荊門特高壓輸電示范工程的潛供電流約為100 A,潛供電弧無法自熄滅,必須采取措施加以限制。

(2)影響潛供電流大小的因素有:影響潛供電流的靜電感應分量,比如線路長度、線路換位、系統運行電壓等;影響潛供電流的電磁感應分量,比如輸送容量、故障點位置等;影響潛供電流形成回路的阻抗,比如弧道電阻等。

(3)快速接地開關適用于線路比較短的情況;對于長距離輸電網絡,在裝有并聯電抗器的情況下應優先采用并聯電抗器中性點加裝小電抗的措施。

[1]陳維賢.超高壓電網穩態運行[M].武漢:武漢水利電力大學,1992:23-28:

[2]陳禾,陳維賢.超、特高壓輸電線路中潛供電流的電路分析和計算[J].高電壓技術,2010,36(10):2368-2373.

[3]林莘,何柏娜,徐建源.超高壓線路上潛供電弧熄滅特性的分析[J].高電壓技術,2006,32(3):7-9.

[4]孫秋芹,李清泉,李慶民,等.特高壓線路熄滅潛供電弧的方法比較[J].電力自動化設備,2009,29(4):76-80.

[5]商立群,施圍.快速接地開關熄滅同桿雙回路輸電線路潛供電弧的研究[J].電工電能新技術,2005,24(2):6-7,31.

[6]陳禾,陳維賢.并聯電抗器中性點小電抗的選擇[J].高電壓技術,2002,28(8):9-10.

[7]劉振亞.特高壓交流輸電技術成果專緝(2005年)[M].北京:中國電力出版社,2006:319-322.

[8]田慶.基于ATP-EMTP的交流特高壓試驗范工程建模及仿真[J].湖北電力,2007,31(5):19-21.

[9]韓彥華,施圍.故障點接地電阻對超高壓輸電線路潛供電流的影響[J].西安交通大學學報,2002,36(6):555-558.