變高式導堤和導流墩在峽谷樞紐船閘下引航道中的應用

黎國森,王煒正

(1.天津大學建工學院,天津300072;2.交通運輸部天津水運工程科學研究所工程泥沙交通行業重點實驗室,天津300456;3.中交第二航務工程勘察設計院有限公司,武漢430071)

廣西大藤峽水利樞紐位于珠江流域西江水系干流的黔江上,是紅水河綜合利用規劃的十級開發方案中的最后一級,是一座以防洪為主,發電與水資源配置并重,兼顧航運、灌溉的綜合利用工程。

樞紐壩址位于廣西桂平市上游約13 km 處,屬于峽谷河段。流域面積為198 612 km2,正常蓄水位61.00 m,總庫容40.84 億m3,裝機容量1 600 MW,灌溉面積152.7 萬畝。

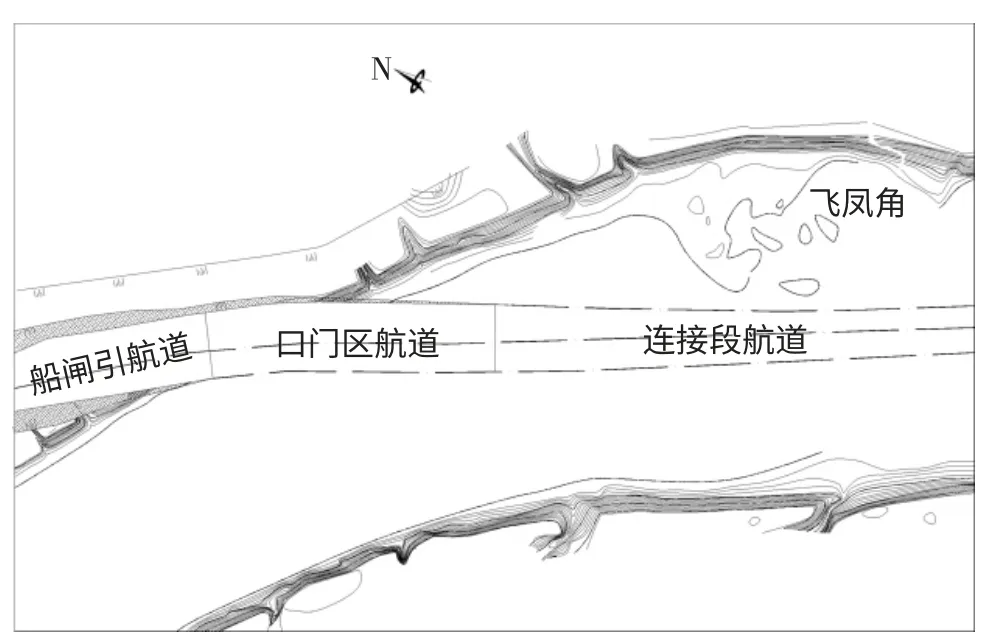

大藤峽水利樞紐Ⅱ級船閘在左岸臺上開挖而成,最大通航1+2×2 000 t 級頂推駁船隊,船閘下游引航道、口門區及連接段航道如圖1 所示。

圖1 設計方案船閘下游航道布置圖Fig.1 Design proposal of channel layout at downstream of shiplock

1 礙航特性分析

1.1 研究河段基本特征

大藤峽水利樞紐壩址位于黔江大藤峽峽谷出口處,為西南水運出海通道中線和北線咽喉要塞。樞紐河段河道彎曲,自上而下分布的主要灘險有駑灘、小駑灘、飛鳳角灘。駑灘以上河道兩岸崇山峻嶺,河床狹窄,河寬一般在200~300 m,河道蜿蜒曲折,兩岸存在較多石盤和石質臺地,枯水期河寬僅100~200 m。駑灘以下河段河寬逐漸放寬,河道相對順直,兩岸多為石質或粒徑較大的卵石。

大藤峽水利樞紐船閘下游引航道口門區及連接段航道位于飛鳳角淺灘段,該河段沿程有凸出的卵石邊灘擠壓枯水航槽,控制著枯水航槽的走向。河床中巖盤邊灘寬大,河中礁石較多,從而導致該河段航道狹窄彎曲,水流湍急,影響船舶航行安全[1]。

1.2 礙航水流特性

水流模型試驗結合自航船模試驗結果表明[2],船閘下游河段中枯水期主流彎曲,洪水期因河寬較小,使得全河道成為泄洪主通道,從而導致設計方案下船閘下游口門區及連接航道枯、中、洪水期呈現出不同的礙航特點:

(1)枯水期(流量<3 000 m3/s),主流坐彎且遠離航道,致使口門區河段存在范圍較大的礙航回流(強度約0.50 m/s);連接段航道水流歸槽現象明顯,導致航道內縱向流速較大(約3.00 m/s),船模在連接段上灘難度較大。

(2)中水期(3 000 m3/s<流量<8 000 m3/s),主流過渡點隨流量增大而逐漸上提,口門區航道通航水流條件明顯惡化,縱向流速最大約2.30 m/s、橫向流速最大約0.80 m/s,回流流速最大約0.80 m/s,均明顯超出相關規范的限定;連接段航道水流歸槽使得縱向流速逐漸增大,最大約3.30 m/s,船模上灘難度較大。

(3)洪水期(流量>8 000 m3/s),雖然主流線逐漸取直,但由于該時期泄洪所占用的河寬逐漸增大,主流范圍擴大至口門區附近,主流斜穿口門區,雖然壓縮了回流范圍,但導致口門區斜流強度明顯增強,最大約1.00 m/s,航行條件進一步惡化;此時連接段航道位于泄洪主通道中,流速最大約4.00 m/s,代表船型難以克服阻力安全上行進入引航道。

2 解決措施研究

根據船閘下游口門區及連接段航道的礙航特性,參考以往經驗,在引航道口門外側布置導堤或導流墩、拓寬航槽可以有效消除回流、斜流、縱向流速等礙航流態,使之滿足船舶航行的安全要求。

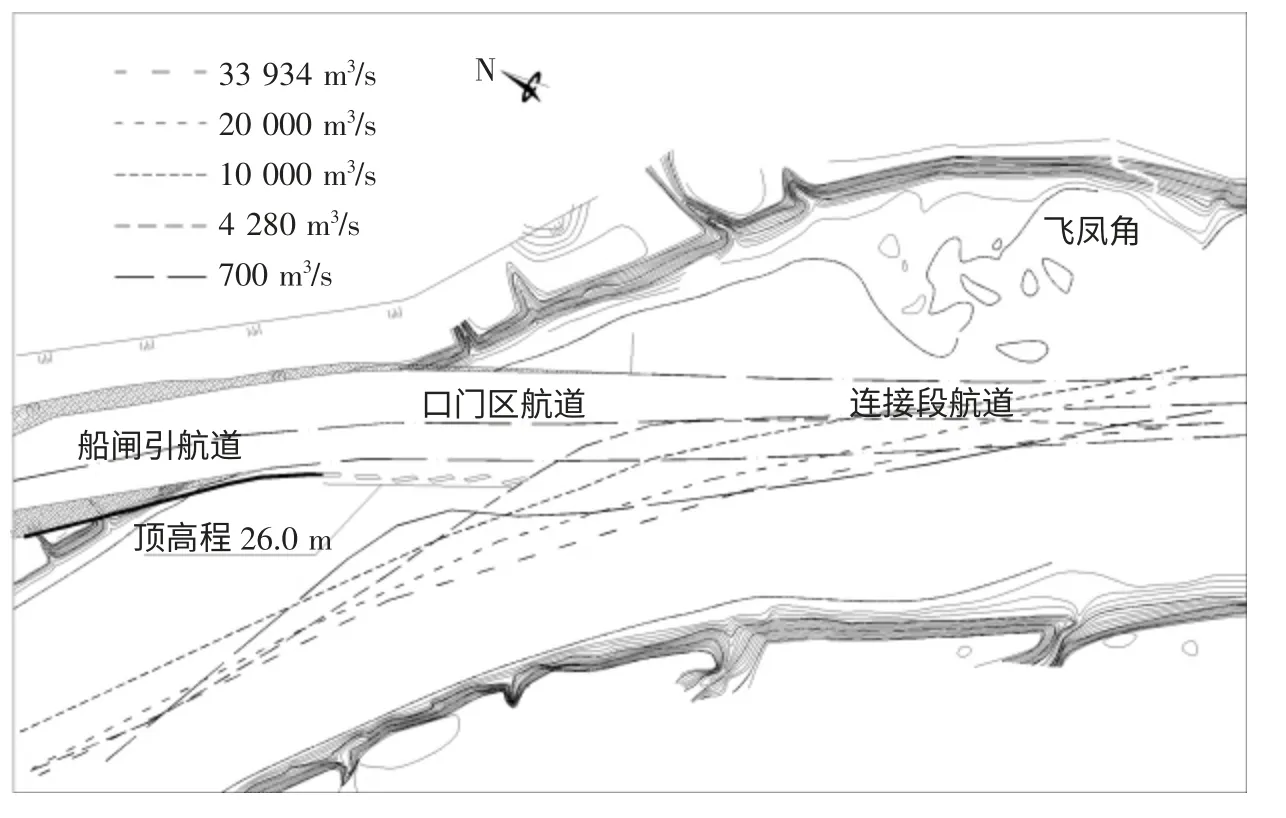

水流特性試驗結果表明(圖2),4 280 m3/s 流量條件下,船閘下游河段主流線最彎曲且靠近航道。在通航期內口門區回流、斜流強度均較大,連接段航道縱向流速較大。加之,該流量級恰接近該河段的多年平均流量和飛鳳角淺灘漫灘流量。因此,選擇該流量作為改善通航水流條件試驗典型流量。

2.1 中枯水期工程效果試驗研究

在船閘下游口門區航道外側布置不同導堤的長度、走向和導流墩的尺度、墩距及走向方案時,施放典型流量,通過口門區流態觀察,并進行比較分析發現:

(1)當導堤長度為小于450 m 時,口門區回流還不能完全消除;當長度大于450 m 時,導堤伸入主流區,從而在其內側產生一定范圍的回流區。由此可見,450 m 的導堤對減弱口門區回流強度的效果較好。

圖2 修改方案導堤和導流墩布置圖Fig.2 Layout of guide wall and diversion pier in modification plan

(2)在導堤后方布置斜向導流墩能有效調整穿墩而過的水流流向,從而改善航道的通航水流條件。

(3)在導流墩布置長度相同的情況下,長墩(37 m)對減小流向與航道走向交角的效果比短墩(25 m)效果更好。而且導流墩布置個數較少,雖在墩后產生繞流,但其范圍較小,約一倍設計船隊寬度(16.2 m),沒有延伸到航道中。

(4)在相同的墩間距、不同導流墩長度條件下,當布置5 個長37 m 導流墩(總長約250 m)時,口門區及連接段航道的通航水流條件較好,2 000 t 級單船基本能安全經過口門區及連接段;長度繼續增大后,由于過水斷面的縮窄,使得下游連接段航道斜流明顯增大。

(5)經過多次的試驗,調整各導流墩的走向及墩間距,使得口門區及連接段航道內的航行水流條件的改善效果達到最佳,其布置圖見圖2 所示。五個導流墩走向與航道走向交角從上而下逐漸遞增,第五個墩的交角最大(14°),導流墩中心間距約50 m。

(6)根據以往研究經驗[3],為減弱口門區及連接段航道的斜流,需要把工程布置主流區附近,從而達到擠壓主流使之改變方向,以達到較好導順航行水流流向的工程效果。修改方案的5#導流墩恰好布置在流量為4 280 m3/s 的主流線上,其走向與主流線方向存在約20°的交角,挑流作用明顯(圖2)。而模型試驗結果顯示此時的工程效果最好,與理論分析和經驗結論相符[4-7]。

2.2 工程方案洪水期適應性分析

研究表明,修改方案導順了主流流向,從而減弱了航道中的斜流強度,明顯改善中枯水期航道通航條件。但由于洪水期主流位于口門區航道附近,修改方案導流墩末端位于左岸外側220 m 處,完全伸入主流區,縮窄了約40%的洪水河寬(500 m)。導堤和導流墩的存在必定會對口門區航道內的航行條件產生明顯的影響。可見,修改方案在重點解決中枯水期的礙航問題的同時,也可能會惡化洪水期航道的通航條件。

選取最大通航流量進行修改方案在洪水期的布置適應性試驗研究,結果發現:

(1)當導堤和導流墩的頂部高于最高通航水位時,在導流墩后方繞流的范圍較大,占據了部分航道寬度;此處水流斜穿航道,導流墩的布置縮小了過水面積,墩間空隙處水流明顯加速進入航道,惡化了航道內航行水流條件;在最高通航流量下,下泄流量大,而導堤和導流墩的存在,明顯縮窄了河道過水斷面面積,洪水下泄受阻,導致河道內主流流速明顯增大,導堤前水位有一定程度的壅高(約7 cm),明顯惡化了河道泄洪條件。

(2)為減小方案布置對河道泄洪影響,導流墩頂高程降到中水期水位26.0 m(85 國家高程,下同),導堤頂部高程不變。由于導堤的掩護作用,在其后面形成大范圍的回流區覆蓋整個飛鳳角淺灘,導致左岸緩流區適航區域均位于回流區中,既影響了船舶航行安全,又使飛鳳角淺灘洪水期產生泥沙落淤。

(3)將導堤和導流墩頂高程均降到中水期水位26.0 m,水流特性試驗結果顯示,此時口門區及連接段的回流雖消失了,但是由于此時流量大,河道底部因導堤的存在,無法過流,底層水流只能改道向上與上層水流匯合后翻越導堤后加速進入口門區航道,導致口門區航道內斜流流速明顯增大。

3 變高式導堤和導流墩的應用

以上研究表明,為保證導堤內側航道通航條件的良好,必須使導堤露出水面,但此時會在導堤后方靜動水邊界附近產生回流。為保證此時口門區及連接段的通航水流條件滿足船舶航行安全要求,需要在試驗中尋求有效的解決方案。經過系列模型試驗觀察分析,采用變高式導堤及淹沒式導流墩來解決該問題是可行的。

施放最大通航流量,經過多次方案調整試驗對比發現:

(1)采取淹沒式導流墩,即壩頂高程降到中水期水位26.0 m,導流墩附近水面上沒有出現明顯的亂流現象,河道內主流流速沒有明顯變化。

(2)當導堤前段25 m 設為26.0 m,后425 m 露出水面時(圖2),口門區及連接段航道內產生的回流范圍最小,2 000 t 級單船航行試驗表明,船舶能沿左岸緩流區洪水航線安全進出船閘,只要適當操舵(最大20°)便能克服回流和斜流影響。

4 結語

(1)大藤峽水利樞紐地處羊欄灘上游的峽谷段,枯水河槽彎曲,洪水河寬較窄,導致設計方案下船閘下游口門區及連接航道在枯、中、洪水期均存在礙航問題,且礙航特性隨流量變化而變化。

(2)通過導堤和斜向導流墩相結合的工程布置,明顯改善了中枯水期航道通航水流條件,使之滿足代表船型的航行安全要求。但同時惡化了洪水期航道通航條件,且影響了河道泄洪條件。

(3)經過大量的模型觀察試驗的對比分析,采用變高式導堤,配合淹沒式導流墩的運用,解決了中枯水航道整治工程對洪水期航道通航條件及河道泄洪條件的影響。

[1]黎國森,劉俊濤.郁江口及羊欄灘匯流段船舶對會條件改善措施研究[J].水道港口,2009(2):119-122.LI G S,LIU J T.Research on improvement measures of ship encountering condition in Yujiang River estuary and confluence reach of Yanglantan[J].Journal of Waterway and Harbor,2009(2):119-122.

[2]黎國森,劉俊濤.峽谷河道樞紐船閘平面布置問題研究報告[R]. 天津:交通部天津水運工程科學研究所,2010.

[3]劉俊濤,黎國森,李旺生,等.西江航運干線桂平航運樞紐二線船閘工程整體河工模型試驗報告[R]. 天津:交通部天津水運工程科學研究所,2006.

[4]張瑞瑾.河流泥沙動力學[M].北京:中國水利水電出版社,1998.

[5]JTJ 312-98,航道整治工程技術規范[S].

[6]曹民雄,蔡國正,張偉,等.桂平至梧州航道整治工程羊欄灘模型試驗研究[R].南京:南京水利科學研究院,2005.

[7]姜繼紅,曹民雄,韋巨球,等.兩江匯流段(潯江)的水力特性分析[J].人民長江,2006(11):51- 56.JIANG J H,CAO M X,WEI J Q,et al.The hydraulic characteristic analysis about afflux section of Xunjiang river[J].Yangtze River,2006(11):51-56.