伴生背斜構造的分析與研究

開灤集團 呂家坨礦業分公司 王 瑾

伴生背斜構造的分析與研究

開灤集團 呂家坨礦業分公司 王 瑾

呂家坨井田以褶皺構造為主,井田內自北而南依次發育有黑鴨子向斜、呂家坨背斜、范各莊向斜、畢各莊向斜、南陽莊-嶺上背斜、小張各莊向斜等五個主要褶曲構造,其中,黑鴨子向斜軸為呂、林井田技術邊界。呂家坨背斜為礦井的主體構造,約占井田面積的70%,其深部發育有次一級的褶曲構造。在井田南部,呂家坨背斜、畢各莊向斜、南陽莊-嶺上背斜、小張各莊向斜等褶曲構造復合,形成了董各莊盆地構造區和王各莊馬鞍形構造區。呂家坨礦地質條件復雜,斷裂構造和褶曲構造較多,在開采過程中,大的構造影響了采區布置,中型構造影響了工作面的布置,中小型構造影響了正常的掘進和回采生產。因此,研究構造的性質和發展規律,用以指導實際生產,具有重要的現實意義。

一、四采外區域地質構造特征

四采外區域位于呂家坨背斜南翼,呂家坨背斜是井田的主體構造,淺部緊閉,深部相對較寬緩,在平面上呈現為上小下大的扇形形態,延展長度約6 000 m。背斜的樞紐在礦井8號剖面線附近,由淺至深樞紐呈弧形,傾伏方向為263° ~ 288°,傾伏角8° ~ 25°。呂家坨背斜主體形態雖基本控制,但伴生和次生的小型褶皺及小型斷層問題突出,是影響礦井正常生產的重要地質因素。

長期以來,人們普遍認為,呂家坨背斜淺部緊密,構造復雜;深部寬緩,構造比較簡單。但從– 600及– 800水平采礦工程揭露的大量地質資料來看,呂家坨背斜中深部次級褶曲構造發育,斷層密集,且相互切割并伴有巖漿巖侵入,對煤層破壞嚴重,構造形態較淺部更加復雜。

二、四采外工作面揭露構造情況

–800四采外現布置的工作面在主背斜南側,受主背斜影響該區域內伴生背斜影響回采較大,形成局部煤層頂板與底板重合的現象。四采外區域工作面全部布置在七煤層和九煤層中,在5491Y、5470Y工作面都出現了背斜構造伴生的小型背斜構造,開始揭露構造時,特征與斷層性質一樣,隨著采面的推進直至構造區消失,發現不能定性為斷裂構造,經分析,定性為背斜構造,經過區域分析,小背斜靠近大背斜構造,應該為大背斜伴生形成。兩個工作面背斜構造描述如下:

在–800四采外東部5491Y工作面,該工作面布置走向長530 m,傾斜長150 m,穿過3號大背斜。在回采的過程中,回采到270 m時,采面57 ~ 92 m底板鼓起,逐漸與頂板結合在一起,兩側為逐漸隆起,頂與底接觸在一起至300 m,底板逐漸減少,與頂板間距加大,破底構造消失,即通過背斜構造,故命名此構造為2號小背斜。

在–800四采外東部5470Y工作面,該工作面位于呂家坨主體背斜構造腹部,其工作面走向長650 m,傾斜長149 m,貼近2號背斜。在回采的過程中,采面66 ~ 105 m出現背斜,頂與底接觸在一起。回采130 m時出現,至160 m時背斜消失。故命名此背斜為1號小背斜。

三、四采外褶皺構造規律研究

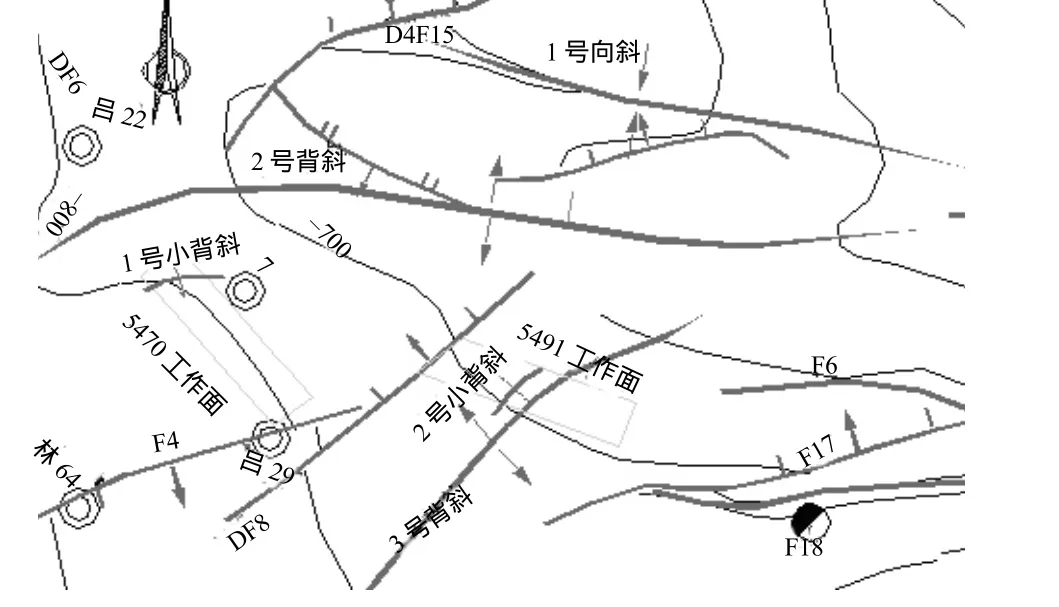

綜合上述分析可以發現,大構造往往會伴生一些小構造。采取地質構造綱要如圖1所示。

圖1 采區地質構造綱

由圖1可知,從北至南有三條規模較大的褶曲構造,分別為1號向斜、2號背斜和3號背斜。有兩條微型背斜,分別為1號小背斜和2號小背斜。1號小背斜是由2號背斜伴生出的,2號小背斜是3號背斜伴生出的。1號小背斜和2號小背斜體積小對采區劃分工作面的布置影響不大,但對回采工作帶來了很大影響。造成回采到此范圍時的大面積破底,降低和回采進度,影響了煤質。頂板冒落,增大了回采的安全因素。

四、結論

通過現場資料的收集和分析,筆者總結了四采外的一些構造規律和構造特征,為采面的布置提供了依據,對回采時遇到的構造提供了指導性意見,有利于采面正常回采。

book=62,ebook=77