硅各向異性腐蝕技術(shù)研究

李 倩,崔 鑫,李湘君

(中國電子科技集團(tuán)公司第四十七研究所,沈陽 110032)

1 前言

濕法腐蝕是微傳感器制造工藝中常用的MEMS后處理工藝,利用Si在KOH、TMAH等堿性溶液中的各向異性腐蝕特性實現(xiàn)傳感器的腔、槽、臺面等結(jié)構(gòu)。但是在進(jìn)行Si(100)臺面腐蝕時,由于硅的各向異性腐蝕特性,凸角處嚴(yán)重出現(xiàn)切削現(xiàn)象因而導(dǎo)致器件性能改變。

2 各向異性濕法腐蝕技術(shù)

硅的各向異性腐蝕,是指腐蝕液對硅的不同晶面具有不同的腐蝕速率[1],基于這種腐蝕特性,可在硅襯底上加工出各種微結(jié)構(gòu)。單晶硅片在其不同方向上對某些腐蝕液具有各向異性,常用的有R(100)>R(110)> R(111)[2]。在制造硅杯或臺面等結(jié)構(gòu)時,常選用(100)面。

2.1 單晶硅濕法異向腐蝕原理

單晶硅在有機(jī)腐蝕劑和無機(jī)腐蝕劑中具有非常類似的腐蝕現(xiàn)象,由此可推出OH-離子是此反應(yīng)的主要參與者。

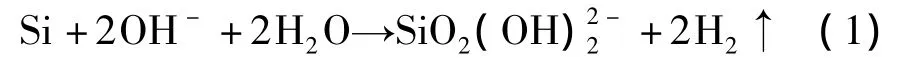

早在1967年,F(xiàn)inne和Klein就根據(jù)對反應(yīng)產(chǎn)物以及在反應(yīng)過程中放出的H2與Si的近似化學(xué)計量比的分析,第一次提出了由OH-,H2O與硅反應(yīng)的各向異性腐蝕反應(yīng)過程的氧化還原方程式:

2.2 單晶硅濕法異向腐蝕常用腐蝕劑

各向異性腐蝕劑一般分為兩類,一類是有機(jī)腐蝕劑,包括 EPW(乙二胺,鄰苯二酚和水)、TMAH(四甲基氫氧化銨)等,另一類是無機(jī)腐蝕劑,包括KOH、NaOH和NH4OH等,這兩類腐蝕劑具有非常類似的腐蝕現(xiàn)象。現(xiàn)在比較常用的腐蝕液是KOH和TMAH腐蝕液[3]。本次實驗所用腐蝕液為濃度39%的KOH。

3 凸角補(bǔ)償

在KOH腐蝕液中,Offerins等人發(fā)現(xiàn)高速率腐蝕面是(410)面[4]。因此針對這種削角補(bǔ)償?shù)难芯吭絹碓蕉啵缭谕菇巧涎a(bǔ)償方形、三角形、<110>條形及<100>條形掩膜等,其目的都是為了得到完整的凸角結(jié)構(gòu)。通過實驗采用正方形及正方形拓展補(bǔ)償圖形掩膜,研究要在KOH腐蝕液中將厚度為390μm厚的硅片腐蝕出完整的臺面凸角結(jié)構(gòu)需要補(bǔ)償多大尺寸的掩膜,得出補(bǔ)償圖形尺寸與腐蝕深度的關(guān)系。

3.1 邊角補(bǔ)償?shù)难谀ぴO(shè)計

在方型掩膜的邊角上添加補(bǔ)償條或補(bǔ)償塊,使(410)快腐蝕面在腐蝕過程中,剛好來不及削角。下面只介紹方形補(bǔ)償及在方形補(bǔ)償基礎(chǔ)上拓展的雙正方形補(bǔ)償。

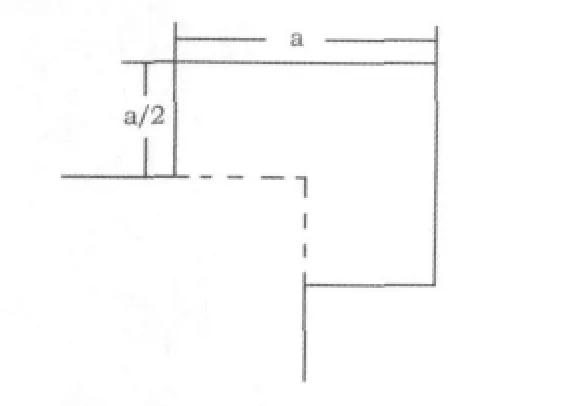

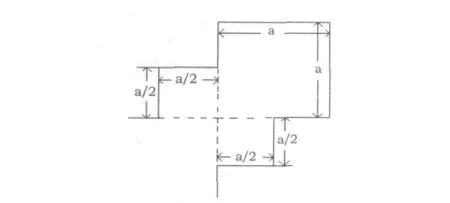

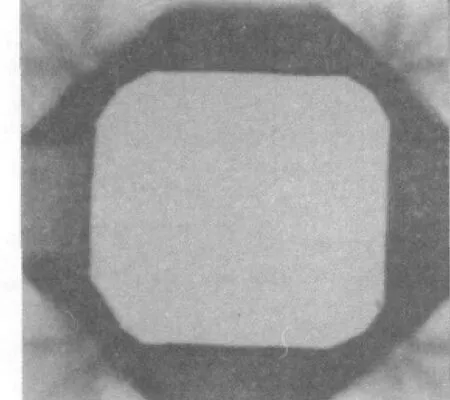

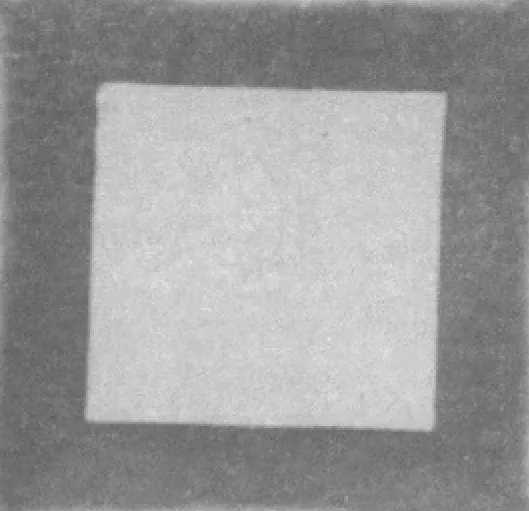

很多文獻(xiàn)中都提到方形補(bǔ)償(如圖1)[5]效果不錯,而且有很多經(jīng)驗值如 a=H、a=1.414H、a=0.912H等,方形補(bǔ)償設(shè)計取a=H。若方形補(bǔ)償凸角處依然出現(xiàn)削角,那么在這個正方形的基礎(chǔ)上疊加一個正方形使臺面的(100)面和(410)面均加大面積(如圖2)。雙正方形補(bǔ)償設(shè)計取a=0.91H。

圖1 方形補(bǔ)償

圖1設(shè)計尺寸:第一單元:a=100μm;第二單元:a=200μm;第三單元:a=270μm;第四單元:a=350μm。

圖2 方形補(bǔ)償擴(kuò)展

圖2設(shè)計尺寸:第一單元a=91μm;第二單元a=182μm;第三單元 a=245μm;第四單元 a=318μm。

3.2 版圖設(shè)計

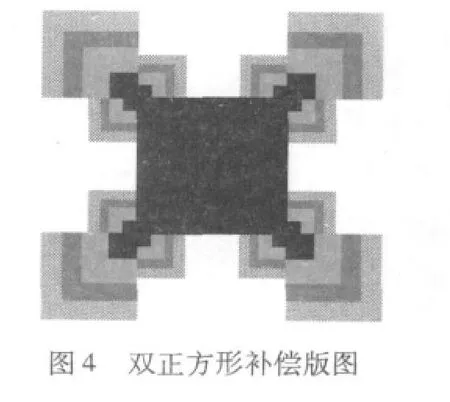

用L-Edit工具完成版圖設(shè)計并制成掩膜版。如圖3、圖4(圖形正中間的正方形為最終想得到的臺面1mm×1mm):

3.3 實驗裝置

實驗用n型單晶硅片,實驗裝置為DF-Ⅱ集熱式磁力攪拌器,可得到穩(wěn)定的實驗溫度;STM-6奧林巴斯顯微鏡,可測硅片的腐蝕深度,采集照片等。腐蝕液是濃度為39%的KOH溶液。調(diào)節(jié)控制面板,設(shè)定所需溫度(80℃),當(dāng)溶液溫度與水浴鍋里的溫度一致,并達(dá)到設(shè)定溫度時,將硅片放入。在腐蝕過程中,攪拌子不斷攪拌,使溶液保持流動,防止出現(xiàn)局部溶液濃度過低的現(xiàn)象。

3.4 實驗結(jié)果及分析

由于設(shè)計的實驗數(shù)值較多,得到準(zhǔn)確的補(bǔ)償尺寸與腐蝕深度的關(guān)系需采用效果最好的照片。取第四單元實驗結(jié)果,雙正方形的補(bǔ)償效果最好。根據(jù)a=xh,已知 a=318μm,h=353μm,得 a=0.898h。

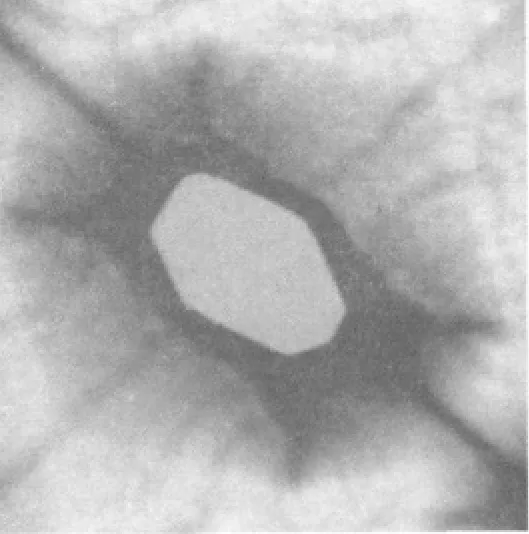

取方形補(bǔ)償,雙正方形補(bǔ)償,無任何補(bǔ)償?shù)母g臺面高度均達(dá)353μm時的顯微照片(見圖5-圖7)。

圖5 方形補(bǔ)償

圖6 雙正方形補(bǔ)償

圖7 無任何補(bǔ)償

由圖5看出方形補(bǔ)償?shù)男Ч⒉缓茫菇翘幰呀?jīng)出現(xiàn)了嚴(yán)重的削角現(xiàn)象;圖6的補(bǔ)償效果非常好,得到了完整的臺面結(jié)構(gòu);由圖7明顯看出當(dāng)臺面結(jié)構(gòu)沒有進(jìn)行凸角補(bǔ)償時,隨硅片腐蝕深度的加深臺面凸角處的削角現(xiàn)象越來越嚴(yán)重,而經(jīng)過補(bǔ)償設(shè)計圖形凸角處的削角很小或不削角。

4 結(jié)束語

當(dāng)腐蝕有臺面結(jié)構(gòu)的圖形時,制版時必須對其凸角結(jié)構(gòu)進(jìn)行補(bǔ)償,重點實驗的雙正方形補(bǔ)償可以得到理想的凸角結(jié)構(gòu),但是由于補(bǔ)償面積較大,比較適用淺度補(bǔ)償或臺面間距不受限制的深度補(bǔ)償。這種方法操作簡單,能得到完整的凸角結(jié)構(gòu),因此可以在硅微機(jī)械加工技術(shù)中廣泛使用。

[1]GT A Kovacs,N I Maluf,K E P etersen.Bulk Micromachining of Silicon[J].Proceedings of the IEEE,1998(8):1536-1551.

[2]王涓.MEMS中單晶硅的濕法異向腐蝕特性的研究[D].江蘇:東南大學(xué),2000.

[3]沈桂芬,吳春瑜,姚朋軍,等.各向異性腐蝕技術(shù)研究與分析[J].傳感技術(shù)學(xué)報,2001(2):140-142.

[4]H.L.Offereins,K.Kuhi,and H.Sandmaier[J].Sensors and Act.1991,10(2):25 -27.

[5]黃慶安.硅微機(jī)械加工技術(shù)[M].北京:科學(xué)出版社,1996.