平底結構留礦法在楠木樹鉛鋅礦的應用與研究

雷小林,楊國秀

(漢中天鴻基礦業有限公司, 陜西南鄭縣 723102)

平底結構留礦法在楠木樹鉛鋅礦的應用與研究

雷小林,楊國秀

(漢中天鴻基礦業有限公司, 陜西南鄭縣 723102)

根據楠木樹鉛鋅礦礦體賦存狀態特點和開采技術條件,該礦技術人員為了降低礦石貧化、損失,改善作業條件,降低工人勞動強度,提高采礦強度,研究和應用了平底結構留礦法。通過將普通留礦采礦法的電耙漏斗底部結構變為平底結構,并不斷調整其結構參數和改進回采工藝,提高了采礦工效,大幅降低了采礦成本,取得了良好的技術經濟指標。

平底結構;留礦采礦法;結構參數;回采工藝;技術指標

漢中市天鴻基礦業有限公司楠木樹鉛鋅礦位于巴山山區,所開采的礦床是一低品位鉛、鋅、金、銀等多金屬礦床。設計生產能力30萬t/a,采用平硐溜井開拓方式。

2011年,隨著楠木樹基建主體工程的完成,礦山轉入試生產階段,初步設計推薦采用普通留礦采礦法開采。原設計的留礦采礦法方案存在一系列問題,如:暴露出采準、切割工程量大,勞動強度大,難以實現機械化作業,底柱礦量大,回采效率低、回采成本高等。針對以上問題,礦山技術人員通過優化采準、切割工程布置,采用新的出礦設備,調整和改進采礦工藝技術,經過近一年的改進和完善,形成了具有本礦特色的平底結構留礦采礦法。

1 開采技術條件

該礦床為受碳酸鹽層位控制的與變質熱流體有關的后生礦床(沉積-改造型),即MVT型(密西西比型)層控礦床。礦床賦存于上震旦統燈影組上段第三巖性層角礫狀白云巖中,受層位、巖性及次級斷裂構造等因素控制,其產狀與角礫狀白云巖產狀基本一致。主要礦體為Zn1號礦體,傾向152°~170°,傾角43°~55°,走向長度2310 m,斜深525 m,真厚度0.7~24.55 m,平均厚度3.71 m。礦石硬度系數f=5~8,體重d=2.80 t/m3,礦石無結塊、自然性。上下盤圍巖穩固性較好,圍巖硬度系數f=6~10。礦床水文地質和工程地質簡單。

2 平底結構留礦法的應用與研究

針對有底柱留礦采礦法生產中存在的問題,礦山對礦塊底部結構做了改進,取消原來的電耙漏斗底部結構,而采用平底塹溝式底部出礦結構,即將出礦拉底水平、二次破碎水平、運輸水平合并在同一高度。其余回采工藝和普通留礦采礦法大致相同。

2.1 礦塊構成要素

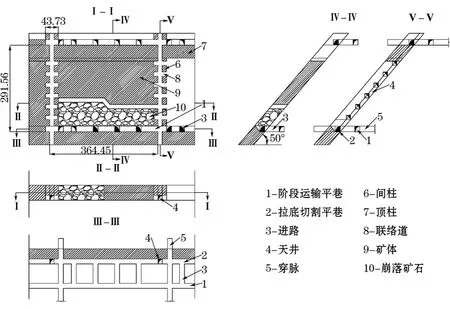

礦塊長度為50 m,采場高度為階段高度。礦塊寬度等于礦體厚度,間柱為8 m,頂柱為4 m。平底結構留礦采礦方法及回采工藝如圖1所示。

2.2 采切工程布置

沿中段運輸平巷每隔50 m掘進穿脈,在穿脈巷道內靠近礦體下盤附近掘進上向傾斜措施天井,作為采場回采的行人及通風之用。在措施天井內兩側每隔5 m向采場掘進斷面為2 m×2 m的人行聯絡道。將礦房兩邊措施天井底部拉通,形成拉底平巷,為采場回采生產提供自由面和補償空間。在階段運輸平巷與拉底平巷之間每隔7 m掘進采場出礦進路(裝礦平巷)。

2.3 采場回采工藝

(1)鑿巖爆破工藝。采用7655或YT-28型氣腿式鑿巖機鉆鑿上向傾斜炮孔,炮孔傾角為40°~60°。炮孔深度2.2~2.5 m,炮孔直徑Ф40 mm,采場炮孔布置形式為方形(矩形)或梅花形,炮孔間距1.0~1.2 m,排距0.8~0.9 m。炮孔內裝填2號巖石乳化炸藥,采用非電導爆管雷管起爆。

圖1 平底結構留礦采礦回采工藝

(2)采場通風。采場通風系統由中段運輸巷道、穿脈、天井、聯絡道、上中段回風道及5.5 k W局扇組成。新鮮風流由中段運輸巷道、穿脈和措施天井、天井聯絡道進入采場工作面;污風經礦房另一側的聯絡道、回風天井進入上一中段回風平巷,排至地表。當礦房通風不暢時適當采用局扇加強通風。 (3)采場放礦。采場放礦分為兩個步驟:即局部放礦和大量放礦。采場回采過程中每次爆破后局部放出崩落礦石的30%~35%,剩余礦石作為下分層繼續回采的作業平臺。每次局部放出礦石后,要保證一定的回采空間高度,便于下分層的鑿巖工作。局部放礦時,各出口進路要均勻放礦,減少平整場地工作量。在脈外運輸平巷、穿脈及階段運輸平巷鋪設輕軌形成車場。礦石靠自重溜至出礦進路端部,采用ZL-D/T60FC立爪式扒礦機裝入階段平巷中的礦車運出。少數大塊在出口進路口進行破碎。當每個礦房回采到頂板時,整個礦房回采結束,然后才能進行大量放礦,大量放礦也要保持均勻放礦。大量放礦結束前,要采用電耙將存留在礦房下盤堆積的礦石充分回收。

(4)撬毛平場。通風結束后,首先對礦房頂板進行敲幫問頂,處理掉頂板松(浮)石。撬頂工作,必須從礦房一側向另一側進行,必須兩人作業,一人撬毛,一人監護,然后進行人工平場。

(5)頂板維護。采場回采過程中,暫留礦房的礦石不能作為控制地壓的手段,回采空區的維護主要依靠圍巖的自身穩定性,若有礦體或圍巖局部不穩固,應視礦體的厚度不同,采用錨桿支護,或錨桿加長錨索支護,或留不規則礦柱支撐采場頂板。

(6)采場回采作業循環與勞動組織。采場作業循環為每日兩班采礦,一班放礦,采場內鑿巖機為兩臺同時作業,勞動組織形式實行專業作業隊,項目經理對工程施工組織全面負責。施工作業主要分回采班和放礦班,回采班主要負責鑿巖、爆破、通風除塵、撬毛、平場等項工作。回采班每班3人,2班6人。出礦班只進行耙礦和放礦作業,全班4人,包括電機車司機和扒礦機司機,全隊共10人。

(7)礦柱回采及采空區處理。采場頂柱回采隨礦房回采一次進行,即最后一個分層回采結束并局部放礦后,立即進行頂柱回采,待頂柱回采完畢后再進行大量出礦。間柱采用抽采方式,即采一留一,各聯絡道內采用淺孔鑿巖,充分利用兩邊采場空間作為自由面和補償空間,一次爆破進行回采。當礦塊回采完全結束或放頂結束后,要立即封閉采空區,局部用廢石充填,并設置安全警示標志,以確保安全。

2.4 主要技術經濟指標及對比

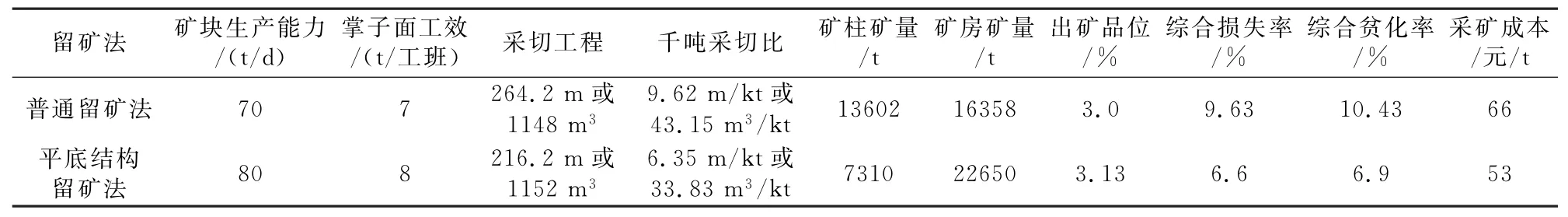

平底結構留礦法采場生產能力80 t/d,炸藥單耗0.4 kg/t,導爆管1.0個/t,釬子鋼0.06 kg/t,合金片0.004 kg/t。兩種不同采場結構留礦法礦房回采的主要指標對比見表1。

2.5 平底結構留礦法的主要優點

表1 兩種不同的留礦法的技術指標對比

平底結構留礦法具有如下主要優點:

(1)簡化了底部結構,減少了采準、切割工程量,采切工程施工全部實行機械化作業,提高了勞動效率;

(2)不留底柱,礦塊的回采率高,回采率可達93%以上;

(3)對大塊的要求比普通留礦法低,處理大塊簡單,對混入礦堆中的大塊等下放到裝礦巷道時,可直接在裝礦巷道中用爆破法進行二次破碎;

(4)采用立爪式裝載機(扒礦機),與其它無軌設備相比,初期投資少,所需巷道斷面小,只需在掘進階段運輸巷道及裝礦巷道時,將其斷面增大至設備外型要求即可,還可充分利用主巷及穿脈已鋪設軌道,出礦效率高,成本低,采場準備(采準)時間短;

(5)扒礦機不需要安裝,可自由移動至各個出口進路,靈活性大;

(6)平底結構留礦法與電耙漏斗底部結構留礦法相比,損失率降低3.03%,貧化率降低3.53%,采礦直接成本降低13元/t,經濟效益顯著。

3 結 語

留礦采礦法具有采場結構和工藝簡單,易于掌握,管理方便,尤其是平底結構留礦采礦法的應用,提高了回采率,降低了貧化率,采礦成本低,在楠木樹鉛鋅礦實際應用中取得了良好的技術指標和經濟效益,并得到了較為廣泛的應用。該采礦方法工藝可為其它類似礦山提供參考和借鑒。

[1]楊 殿.地下礦山設計原理[M].長沙:中南工業大學出版社, 1995.

[2]楊 殿.金屬礦山地下開采[M].長沙:中南工業大學出版社, 2000.

[3]《采礦設計手冊》編委會.采礦設計手冊(4)[M].北京:中國建筑工業出版社,1986.

2012-03-27)

雷小林(1975-),男,陜西鳳縣人,工程師,主要從事采礦技術及管理工作。