微波濾波器設計的新觀點

白志強,丁 君,郭陳江

(西北工業大學 電子信息學院,陜西 西安 710129)

傳統的微波濾波器設計方法從濾波器特性曲線入手,通過網絡綜合得到集總參數元件的組成模型,進而再用分布參數元件逼近集總參數元件,從而將電路結構由集總參數變為分布參數[1-2]。對于初次接觸濾波器設計的人員來說,這種方法具有直觀易懂的優點,但是其缺點在于由集總參數模型向分布參數模型轉變的過程中,因為分布參數元件頻率特性復雜,建模難度較大。現有的文獻中只有少數幾種分布參數的電路形式有完整的建模分析過程,對于不同的情況下的工程設計有一定的缺憾。近年來復合左右手傳輸線等新型結構因其能大幅縮短電路尺寸,而在微波電路中展現了良好的應用前景,將復合傳輸線應用到微波濾波器設計中,成了濾波器設計的一個發展的新趨勢[3-4]。

隨著計算機性能的提高和電路設計軟件功能的完善[5-6],本文提出了一種濾波器設計的新觀點。從濾波器的頻率特性曲線出發,嘗試直接進行分步參數濾波器的設計,去掉了集總參數模型的建模環節,改用軟件分析代替。

理想的濾波器頻率特性曲線,可用一個門函數表示。對其做傅里葉級數展開,可將原函數用在區間內的無窮多項三角函數進行逼近。在實際應用中,取該級數的前若干項,逼近后的新函數和原函數相比,通帶不再是理想的平坦特性,通帶和阻帶之間也有一定的過渡帶,過渡帶的長度由所取的項數決定;另一個不同之處是新函數比原函數多了寄生通帶,原因在于選用的逼近函數是周期性的,三角函數的周期性和微帶線的周期性十分相近,因此可以考慮利用不同微帶線的組合來逼近濾波器頻率特性曲線。

1 微帶線單元模型的頻率特性分析

一個微波濾波器可以看作是如下單元的某種組合。1)單段微帶線,如圖1所示。

圖1 單段微帶線Fig.1 Single microstrip line

阻抗匹配的微帶線在很寬的頻段內近似為一條直線,隨著頻率增加,損耗略有增大。這是由于微帶線本身是有耗的,波數中的阻抗系數隨頻率增加而增大。非阻抗匹配的微帶線為近似正弦曲線,且微帶線特性阻抗偏離匹配阻抗值越大時,正弦曲線的幅值越大。

將若干段微帶線直接級聯,可以組成近似的濾波器特性曲線,這種方式需要多節微帶線,電路尺寸較大。

2)窄邊耦合的微帶線,如圖2所示。

圖2 窄邊耦合的微帶線Fig.2 Narrow-coupled microstrip line

單節窄邊耦合的微帶線和單段微帶線相比,在某些通帶上寬度已有所展寬,但是總體上看仍為近似正弦曲線,要逼近理想的濾波器頻率特性仍需要若干節窄邊耦合微帶線級聯。

3)T型微帶短截線,如圖3所示。

圖3 T型微帶短截線Fig.3 T-type microstrip stub

T型微帶短截線為明顯的帶阻特性,阻帶尖銳且通帶較寬。若用T型微帶線級聯逼近濾波器特性曲線,需要多節。當T型微帶短截線間距較近時,相鄰線之間會出現耦合,此時模型3就變成了模型6(見下文),特性曲線也會有所改變。

4)十字形微帶短截線,如圖4所示。

圖4 十字形微帶短截線Fig.4 Cross-type microstrip stub

根據T型微帶短截線的分析結果,可以猜測十字形微帶短截線的特性曲線應與其相同,但是相同尺寸下通帶和阻帶的衰減應當會更大一些。

十字形微帶短截線的特性曲線與猜測中的結果相符。

在現有的各種濾波器設計圖形中,T型和十字形短截線一般用于設計帶阻或寬帶帶通濾波器,或者與其它形式組合組成帶通濾波器。

5)寬邊耦合的微帶線,如圖5所示。

圖5 寬邊耦合的微帶線Fig.5 Wide-coupled microstrip line

單節寬邊耦合微帶線的頻率特性與理想濾波器特性曲線相符較好。這種單元也是濾波器設計中常用的一種單元。

6)寬邊耦合線的另一種連接形式,如圖6所示。

這種形式也具有帶阻特性,但它的兩根短截線同時具有耦合,可以看作是兩段相距很近的T型微帶短截線的等效模型。同樣的,兩段相距很近的十字形微帶短截線也可以用這種模型等效。

圖6 寬邊耦合線的另一種連接形式Fig.6 Another type of wide-coupled microstrip line

2 單元模型的組合及調節優化

根據所需濾波器的頻率特性,利用上述的常用單元進行組合,可以設計出不同形式的濾波器結構。模型5和模型6通常作為濾波器設計中的主要單元,調節其尺寸使其頻率特性與設計目標的頻率特性基本相符,然后添加模型1、模型2、模型3和模型4中的一種或若干種,在邊緣頻帶或寄生頻帶上壓低頻率響應,或使阻帶更陡。單元模型的選取沒有唯一性。

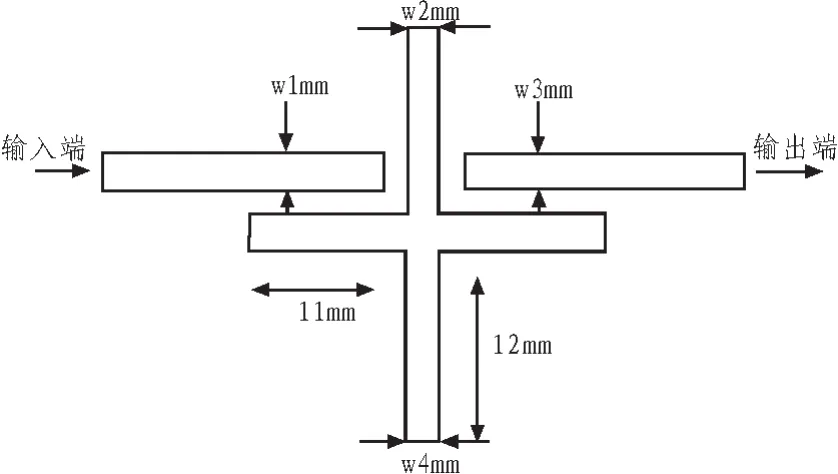

利用上述單元模型,可以組成如下的濾波器結構,如圖7所示。該結構利用到上述單元中模型的(1)(3)(5),且呈中心對稱形式。根據上面的單元分析,可推測該濾波器結構應具有帶通特性。

圖7 利用單元組合而成的一種濾波器結構Fig.7 A filter type made of elements

優化后的參數為:11=2.377 49 mm,12=2.476 73 mm,w1=1.571 25 mm,w2=2.022 33 mm,w3=1.266 36 mm,w4=4.889 15 mm

頻率特性如圖8所示。

圖8 優化后的頻率特性Fig.8 Optimized frequency response

從圖中可以看出,濾波器帶內具有良好的頻率特性,但過渡帶過寬,這是一個明顯的缺點。為了讓過渡帶更陡峭,根據第二部分的單元分析的結果,在原圖左右兩側的各加上一段短截線,如圖9所示。

圖9 添加了兩段短截線后的新結構Fig.9 New structure with additional two stubs

仿真優化結果如圖10所示。

圖10 優化后的頻率特性Fig.10 Optimized frequency response

由圖中可以看出,左右兩側的兩段短截線明顯的改善了過渡帶的頻率性能,而其原理正是依據上文所指出波形疊加思想。

3 結 論

將理想濾波器特性曲線做級數展開,然后用單節微帶線逼近展開式中的一項或多項,級聯后逼近理想的濾波器特性曲線。該方法避免了傳統濾波器設計方法中的微帶線建模分析的困難,在設計出的電路形式中,各單元的作用更易理解,給濾波器的調節也帶來了方便。

[1]Matthaei G L,Young L,Jones E M T.Microwave Filters,Impedance-Matching Networks,and Coupling Structures[M].Artech House,1980.

[2]L Besser,Gilmore R.Practical RF circuit design for modern wireless systems[M].Volume I, Passive Circuits and Systems,Artech House,2003.

[3]Pozar D M.Microwave Engineering[M].Third Edition,北京:電子工業出版社,2006.

[4]Weber R J.Introduction to microwave circuits radio frequency and design applications[M].北京:電子工業出版社,2006.

[5]徐興福.ADS2008射頻電路設計與仿真實例[M].北京:電子工業出版社,2009.

[6]黃玉蘭.ADS射頻電路設計基礎與典型應用 [M].北京:人民郵電出版社,2010.