貴陽市烏當區實驗小學教學樓防雷設計

謝 雪,李 軍,李劍鋒

(貴州省防雷減災中心,貴州 貴陽 550002)

1 引言

近年來,隨著教育事業的迅速發展,學校高層建筑物不斷增多,信息技術的應用也日益普及,但由于部分學校,尤其是在農村和偏遠山區的學校防雷意識淡薄,許多建筑物和電子電器設備未及時按國家有關法律法規和技術標準采取適當防雷措施,一些新建、改建和擴建的建筑物未按要求進行防雷裝置的設計審核、竣工驗收,已有防雷裝置未進行定期檢測,對存在的防雷隱患不能及時整改,致使雷擊造成師生傷亡和經濟損失事故時有發生。

經勘查貴陽市烏區實驗小學防雷設施的建設存在嚴重的安全隱患,教學樓雖然安裝有直擊雷的防護裝置,但是長時間無人管理和維護,避雷帶嚴重銹蝕和斷裂,不但不能防雷,反而引雷,一旦落雷后果不堪設想。本文針對實驗小學的實際情況,提出具體的防雷應對措施。

2 資料采集與分析

2.1 地理位置

烏當區地處貴陽市東北部,106°30'~107°03'E、26°55'~26°33'N,雷電活動頻繁,屬于高雷區雷,雷電活動分析如下。

2.2 氣象觀測資料分析

貴陽市烏當區2006—2010年雷電監測資料統計分析結果:貴陽市烏當區年平均雷暴日為51 d,月平均雷暴日超過4 d,雷電活動主要發生在4-9月,月平均最高雷暴日接近11 d,6-8月為雷電多發期,月平均雷暴日數超過8 d。

2.3 地閃密度

貴陽市年平均地閃次數為32 939次,地閃密度為41次/(km2·a),貴陽市烏當區年平均地閃次數為3 954次,地閃密度為45次/(km2·a)。

2.4 地閃強度與累積概率

烏當區最大正閃強度、最大負閃強度、平均地閃強度分別為241.0 kA、244.7 kA、39.26 kA,地閃強度介于0~20 kA、20~50 kA、50~100 kA、100 kA以上的概率分別是28.24%、59.82%、10.52%、1.68%。

2.5 地閃月分布、日分布

貴陽市烏當區地閃主要活動期是4-9月,92.5%以上的地閃都發生在這6個月。

地閃主要活躍在14—03時,91.9%的地閃都發生這個時段,04-13時地閃相對較少,約8.1%的地閃發生在這個時段。

3 烏當區實驗小學建筑布局及結構

教學樓建筑物為5層磚混結構,建造17余年,長為60 m,寬為20 m,高為18 m。教學樓無直擊雷防護措施。

該教學樓無抗浪涌防護措施。配電室內總配電柜已與大樓接地裝置連接,連接點牢固、可靠、無松動現象。總配電柜內各接地匯集排連接點牢固、可靠、無松動現象;各樓層配電箱內均敷設有不小于6 mm2接地線。

進、出建筑物電源線、教學樓網絡線未采取屏蔽措施,室內接地匯集排,布線凌亂。各個機柜、機架均未做接地處理。進、出建筑物金屬管道、建筑物金屬門窗等等未接地。

4 烏當區實驗小學教學樓防雷設計

4.1 教學樓防雷建筑物分類和分級

由于該教學樓能夠容納1 200名學生,屬于人口密集場所,因此應計算建筑物年預計雷擊次數(次/a),通過計算可知教學樓的年雷擊次數N1=0.08(次/a),根據相關規定:預計雷擊次數>0.06次/a的部、省級辦公建筑物及其它重要或人員密集的公共建筑物,應劃為第二類防雷建筑物。因此,對教學樓的防雷設計應根據規范規定按二類設計。

4.2 電子信息系統入戶設施年預計雷擊次數

根據《建筑物電子信息系統防雷技術規范》GB 50343-2004計算入戶設施預計雷擊次數N2(次/a)=4.58。

教學樓N=N1+N2=4.81(次/a)

4.3 可接受的最大年平均雷擊次數(NC)計算

直擊雷和雷電電磁脈沖引起電子信息系統設備損壞的可接受的最大年平均雷擊次數NC按下式確定:

由學校的實際情況得:

C1——建筑物結構、材料因素,磚混結構1.5;

C2——信息系統重要程度因子,使用架空線纜設備1.0;

C3——電子信息系統設備耐沖擊類型和抗沖擊過電壓能力因子,較弱1.0;

C4——電子信息系統設備所在雷電防護區域(LPZ)的因子,設備在LPZ1區內1.0;

C5——電子信息系統設備發生雷擊事故的后果因子,信息系統業務中斷不會產生不良后果0.5;

C6——區域雷暴等級因子,強雷區1.4。

NC=5.8 ×10-1.5/C=0.03,因此,N >NC。

5 教學樓防雷設計

5.1 外部防雷設施

教學樓長60 m,寬20 m,樓高18 m,于是宜采用裝設在建筑物上的避雷網(帶)或避雷針或由其混合組成的接閃器。避雷網(帶)應沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷擊的部位敷設,并應在整個屋面組成不大于10 m×10 m或12 m×8 m的網格。

經勘測得土壤電阻率為500Ω·m,可計算地網有效長度為45 m。

5.1.1 接閃器 在屋面使用避雷網作為接閃器,使之在屋面組成10 m×10 m的網格。教學樓的避雷網采用直徑不小于8 mm的圓鋼鋪設,同時應在建筑物易受雷擊處加短針保護,如建筑物陽角處、屋脊等,高度約0.5 m。

5.1.2 引下線 引下線采用圓鋼,圓鋼直徑不小于8 mm。引下線沿教學樓外墻明敷,并經最短路徑接地,在各引下線上于距地面0.3~1.8 m之間裝設斷接卡。在人員流量較大的地方,引下線應采取暗敷、塑料管或橡膠管等保護設施,防止跨步電壓或產生電位差而造成的損失。同時引下線的接地部分埋深應不<80 cm深度。

5.1.3 接地裝置 本設計采用直擊雷接地網作為聯合接地裝置。按照共用接地系統設計原則,直擊雷接地裝置、網絡機房接地裝置和浪涌保護器接地裝置聯合接地體,接地體的接地電阻≤1Ω。

沿教學樓建筑物周圍設置地網,垂直接地體應采用50 mm×50 mm×5 mm熱鍍鋅角鋼,其長度不<2.5 m,間距不<5 m;水平接地體應采用40 mm×4 mm熱鍍鋅扁鋼,其埋設深度不應<0.5 m,且與垂直接地體應作良好電氣連接,在連接處應采用瀝青包裹防腐。

5.2 教學樓內部防雷設計

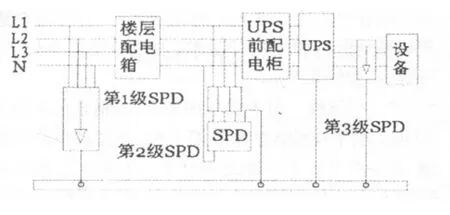

5.2.1 機房電源防雷設計 機房的電源防雷系統(圖1)所示,在機房的樓層采用BOB三級防雷系統,在UPS主機的前級加裝 B級電涌吸收器,在UPS配電箱進線開關處設置C級電涌吸收器,在機柜電源引入處設置D級電涌吸收器。一級防雷器V 25-B/3+NPE,是屬建筑物內部的第一級(B類)電源防雷器,可提供220/380 V供電線路的防雷過電壓保護。防雷過電壓保護是減少被保護設備或建筑物損壞、火災、爆炸和人員安全的重要措施。V 25-B/3+NPE設計安裝于電源總配電柜處,可以直接安裝在開關箱內標準的35 mm導軌上,并以最短的距離并聯主空開的負載側。該防雷器可用于交流和直流電路中的雷電過電壓保護。二級(C級)防雷器V 25-B/3+NPE,屬建筑物內第二級(C類)電源防雷器。它保護電氣設備不受因雷電和開關轉換過程所引起的過電壓的損壞。作為限壓防雷器,V 25-B/3+NPE設計安裝于電源的分配電處,可以無任何問題地與空氣開關等一起進行安裝,自由安裝在配電箱內的35 mm的標準導軌上,由于多模塊防雷器在工廠已經由內置接地跳線連接,所以接地連接(PE連接)只需在現場一次連接,簡單方便。三級(D級)電涌吸引器,機房服務器及核心交換機前端安裝三級(D級)電涌吸引器,起動時間<25 ns,雷電通流量為5 kA,工作電壓為220 V,有劣化指示。

圖1 機房分配電源進線防雷安裝示意圖

5.2.2 信號系統防雷設計 雷擊設備主要是通過空間電磁脈沖,它具有相當穿透性,一般的建筑只能起到一定的衰減作用,要真正做到保證設備的安全,必須用金屬板將設備屏蔽起來,同時將金屬屏蔽層接地,這種辦法針對一些小部門、局部設備可以采用,而且效果還不錯,但絕大多數設備不可能照此辦理,同時與金屬屏蔽層以外相連的線纜還是需要加SPD設備。

5.2.3 機房等電位聯結 網絡機房、計算機教室的機柜未做接地處理。跨接處理要求“以最短距離”,是指連接導線應最短,過長的連接導線將構成較大的環路面積會增大對防雷空間內LEMP的耦合機率,從而增大LEMP的干擾度。接地干線宜采用采用40 mm×4 mm紫銅排組成M或S型。計算機機房的安全保護地、信號工作地、屏蔽接地、防靜電接地、浪涌保護器及機房內各電子設備等均應連接到局部等電位端子板上。

5.2.4 電源浪涌防護器的安裝 在教學樓電源進線總配電箱內設置1組電源防雷器,要求通流量不<60 kA,作為教學樓電源系統的第一級防護。接地線采用16 mm2多股銅芯線,連接線盡量平直,長度不宜超過0.5m。

在教學樓計算機機房所在樓層的分配電箱內設置1組電源防雷器,要求通流量不<40 kA,作為教學樓電源系統的第二級防護。接地線采用10 mm2多股銅芯線,連接線盡量平直,長度不宜超過0.5 m。

在計算機機房配電箱內設置1組電源防雷器,要求通流量不<20 kA,作為機房電源系統的第三級防護。接地線采用6 mm2多股銅芯線,連接線盡量平直,長度不宜超過0.5 m。

5.2.5 信號線路浪涌防護 在雷擊發生時,產生巨大瞬變電磁場,在1 km范圍內的金屬環路,如網絡、信號及通訊金屬連線等都會感應到雷擊,將會影響網絡、信號及通訊系統的正常運行甚至徹底破壞系統。

教學樓機房交換機輸出端安裝2臺THX05RJ45V/16網絡交換機防雷器,接地線采用6 mm2多股銅芯線從匯集排引入。

教學樓有線電視收發設備輸入端及輸出端安裝2只CREX-F/20K饋線防雷器,接地線采用6 mm2多股銅芯線從匯集排引入。

電話系統程控交換機輸入端安裝5只EPL-120信號防雷器,接地線采用6 mm2多股銅芯線從匯集排引入。

5.2.6 建筑物管線等電位連接 采用符合防雷技術要求的屏蔽網對進出建筑物的電源線路屏蔽。原網絡線為非屏蔽架空敷設,應采用屏蔽網絡線替換,并在LPZ0A、LPZ0B、LPZ1防護區交界處將線纜屏蔽層與接地體作電氣連通,進出建筑物部分采取埋地敷設,其埋地長度符合L≥ k,但不小于15 m。

6 結論

貴陽市烏當區實驗小學發生雷擊的主要原因有:沒有采取相應的防護措施或防護措施失效;缺乏必要的防護技術知識和應急預案。本文分別從直擊雷、雷電感應和雷電波入侵方面提出學校的綜合防雷設計方案。因此,各級管理部門要以廣大師生生命財產安全極端負責的高度,充分認識學校防雷減災工作的重要性和當前學校雷電災害多發的嚴峻形勢,確實增強責任感和使命感,為學校提供良好的、安全的學習環境。

[1]關象石,李銀生,王鳳山,等.防雷技術標準規范匯編[M].北京:中國計劃出版社,2010:162-179.

[2]陳渭民.雷電學原理[M].北京:氣象出版社,2009:31-42,370 -389.

[3]楊仲江.防雷裝置檢測審核與驗收[M].北京:氣象出版社,2009:62-67.

[4]洪乃剛.電力電子技術基礎[M].北京:清華大學出版社,2008:28-40.

[5]張小青.建筑物內電子設備的防雷保護[M].北京:北京電子工業出版社,2000:105-121.