環(huán)境污染與經(jīng)濟(jì)收斂關(guān)系的實(shí)證檢驗(yàn)

張崇輝,汪勁松

(浙江工商大學(xué) 統(tǒng)計(jì)與數(shù)學(xué)學(xué)院,杭州 310018)

0 引言

當(dāng)前,地區(qū)環(huán)境問題和全球環(huán)境問題已經(jīng)成為世界各國關(guān)注的焦點(diǎn)。隨著經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展,以氣候變化為核心的全球環(huán)境變化,正在廣泛而深刻地影響著人類社會(huì)的方方面面。目前,我國超過五分之一的城市空氣質(zhì)量不達(dá)標(biāo),重金屬和持久性有機(jī)污染物長期積累的環(huán)境問題日益凸顯,減排壓力更是有增無減。因此,如何在保持社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的同時(shí),處理好其與環(huán)境之間的關(guān)系,是一個(gè)急需解決的問題。

從環(huán)境污染與經(jīng)濟(jì)增長角度看,最具代表性的分析方法是環(huán)境庫茲涅茨曲線(the Environmental Kuznets Curve,簡稱EKC)[1]。

從經(jīng)濟(jì)收斂角度看,以Solow(1956)為代表的新古典增長模型是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)增長理論的開端。新古典增長模型的一個(gè)主要特征就是收斂假說,即一個(gè)經(jīng)濟(jì)體真實(shí)人均產(chǎn)出的初始水平越低,其經(jīng)濟(jì)增長率就越高。國外學(xué)者通過將環(huán)境水平作為影響變量對(duì)增長模型進(jìn)行擴(kuò)展,并進(jìn)行了一系列研究。如Drabo(2010)[2]采用古典增長理論對(duì)EKC假說進(jìn)行了驗(yàn)證,發(fā)現(xiàn)環(huán)境質(zhì)量的退化最終會(huì)抑制經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。但在初期階段,高排放的發(fā)展模式會(huì)產(chǎn)生額外2%的經(jīng)濟(jì)收斂速度,這意味著在相對(duì)落后的高污染國家,其與發(fā)達(dá)國家差距正以每年2%的速度縮小。Kamogawa和Shirota(2007)[3]則采用了基于EKC假說的拉姆塞-庫普曼模型,從社會(huì)政策制定者角度探討了經(jīng)濟(jì)收斂、能源消費(fèi)與排放的相互影響,發(fā)現(xiàn)污染物存量的增長與經(jīng)濟(jì)收斂速度的變化是同向的。而且,只有當(dāng)污染物排放的邊際成本等于相應(yīng)的邊際收益時(shí),環(huán)境才會(huì)停止惡化。因此,從抑制污染物排放角度來看,增加排放成本是改善環(huán)境的主要解決途徑。Rasmussen(2001)[4]根據(jù)邊干邊學(xué)理論,分析了技術(shù)變化與CO2排放之間的關(guān)系,發(fā)現(xiàn)技術(shù)進(jìn)步通過改變社會(huì)最優(yōu)資本存量對(duì)CO2的排放成本產(chǎn)生影響,從而影響經(jīng)濟(jì)收斂。同時(shí),CO2減排的總成本和邊際成本都是遞減的。另外,Le Kama[5],Stern[6],Stokey[7]等學(xué)者也進(jìn)行了相關(guān)研究。

綜上所述,目前大多數(shù)的研究都是從環(huán)境污染與經(jīng)濟(jì)增長的關(guān)系出發(fā),采用不同的數(shù)據(jù)形式驗(yàn)證EKC假說是否成立,而基于收斂理論的EKC關(guān)系研究則較少,國內(nèi)學(xué)者更幾乎尚未涉及。因此,本文立足于經(jīng)濟(jì)收斂的角度,對(duì)環(huán)境污染與經(jīng)濟(jì)增長的關(guān)系進(jìn)行研究。同時(shí)根據(jù)現(xiàn)有研究存在的不足,從以下幾個(gè)方面進(jìn)行改進(jìn):(1)對(duì)于經(jīng)濟(jì)增長與環(huán)境污染,韓玉軍等(2009)[8]提出EKC曲線存在著一個(gè)前提假設(shè),即隨著經(jīng)濟(jì)的增長,各個(gè)國家經(jīng)歷了相似的環(huán)境影響軌跡,暗含著收入水平?jīng)Q定污染水平。然而有關(guān)解決EKC同質(zhì)假設(shè)的文獻(xiàn)及在此基礎(chǔ)上的實(shí)證研究很少,張成等(2011)提出根據(jù)我國各地區(qū)工業(yè)化程度和收入水平的不同進(jìn)行分組以有效區(qū)分省份之間的差異,但該方法忽略了不同的污染物其污染源是不同的,同種污染物在不同的高工業(yè)地區(qū)排放量可能差異很大,且工業(yè)化程度高并不意味著不同類別的污染物排放都處于高水平。因此本文提出對(duì)于不同的污染物,根據(jù)1991~2009年各地區(qū)的排放水平分別進(jìn)行聚類分析,將具有相似排放水平的地區(qū)合為一類,使得類間差異明顯,而同類地區(qū)之間則符合EKC的同質(zhì)性假設(shè)。(2)目前國內(nèi)學(xué)者都未考慮環(huán)境退化對(duì)經(jīng)濟(jì)收斂產(chǎn)生的影響。隨著環(huán)境污染加劇,其對(duì)經(jīng)濟(jì)的抑制作用逐漸加強(qiáng),而且各個(gè)地區(qū)發(fā)展方式的差異造成了污染程度不同,最終導(dǎo)致環(huán)境污染與經(jīng)濟(jì)增長之間的關(guān)系也產(chǎn)生差異。因此,本文提出采用變系數(shù)模型,將環(huán)境質(zhì)量因素考慮在經(jīng)濟(jì)收斂測算中,研究其對(duì)經(jīng)濟(jì)收斂速度的影響。本文根據(jù)上述提出的改進(jìn)方法以期所建立的模型能夠更加準(zhǔn)確的描述經(jīng)濟(jì)收斂與環(huán)境污染的關(guān)系,以及環(huán)境污染對(duì)收斂速度的影響。

1 模型的收斂理論框架

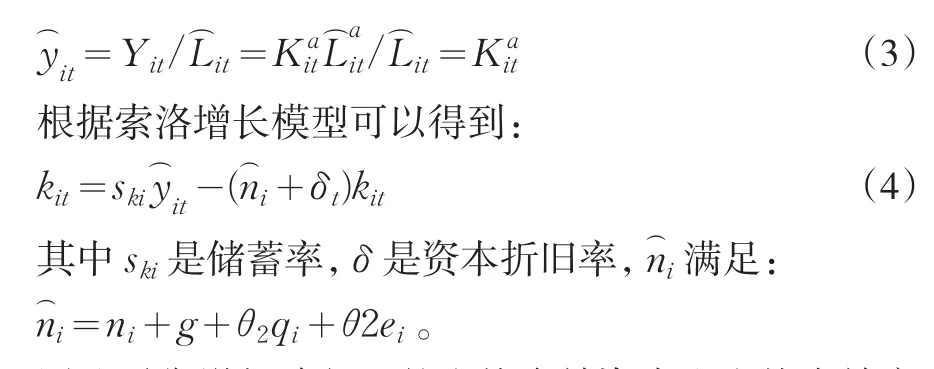

本文從新古典增長方程出發(fā)推導(dǎo)出經(jīng)濟(jì)收斂與環(huán)境退化之間的關(guān)系:

其中Y是產(chǎn)出,K是物質(zhì)資本存量,L為勞動(dòng)投入,A代表技術(shù)進(jìn)步,Q是環(huán)境質(zhì)量,E是受教育程度,^L代表有效勞動(dòng)投入,F(xiàn)為以對(duì)外開放程度衡量的制度變量,θ1、θ2和θ3分別代表勞動(dòng)環(huán)境彈性、勞動(dòng)教育彈性和對(duì)外開放水平對(duì)廣義技術(shù)進(jìn)步的彈性。

若假設(shè)環(huán)境是一種產(chǎn)品,可以消費(fèi)和投資,也可以增加自然資源存量。那么,單位有效勞動(dòng)產(chǎn)出為:

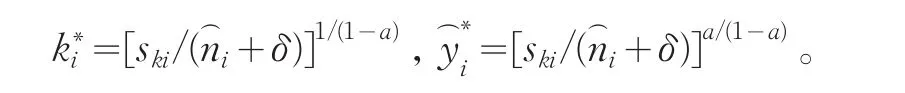

因此平衡增長路徑上的人均有效資本和人均有效產(chǎn)出分別為:

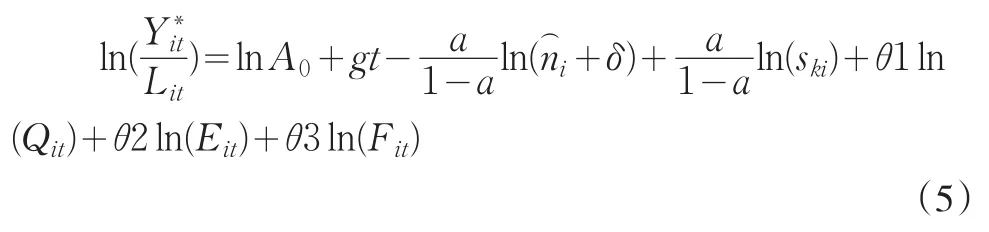

將平衡增長路徑上的有效人均產(chǎn)出與單位有效勞動(dòng)相結(jié)合,得到:

這個(gè)式子表明了物質(zhì)資本、人力資本以及環(huán)境質(zhì)量對(duì)人均產(chǎn)出的作用。

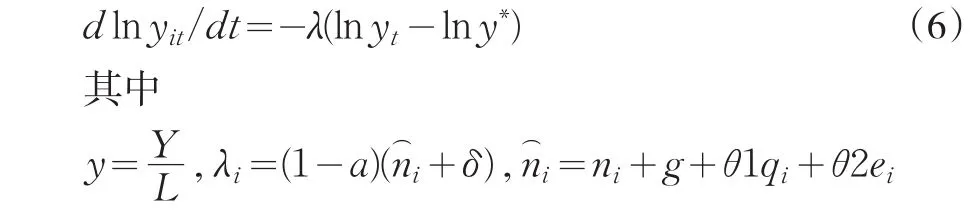

為了測算收斂速度,本文根據(jù)MRW(1992),Islam(1995),Bassanini and Scarpetta(2001 and 2007)提出的線性化方法估計(jì)經(jīng)濟(jì)收斂速度,即:

從上式可以看出,環(huán)境質(zhì)量的提升會(huì)加快經(jīng)濟(jì)的收斂速度,而收斂速度λi還受到折舊率δ和資本的份額a影響。

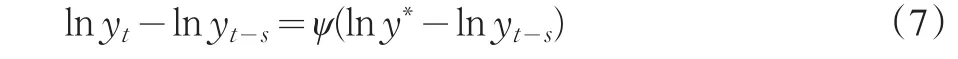

根據(jù)上述含有環(huán)境水平的經(jīng)濟(jì)收斂速度測算過程,可用下式描述經(jīng)濟(jì)收斂的過程:

其中(t-s)表示兩個(gè)狀態(tài)的時(shí)間跨度。

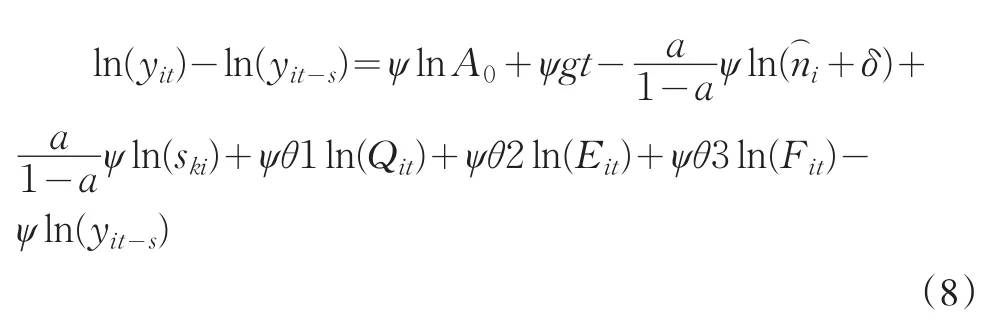

將式(5)代入到式(7),則有:

式(8)便是環(huán)境質(zhì)量與經(jīng)濟(jì)收斂關(guān)系的表達(dá)式。

下面將式(8)擴(kuò)展成一般動(dòng)態(tài)面板模型的形式:

為隨機(jī)誤差項(xiàng)(滿足零均值、同方差)。由于技術(shù)在國家內(nèi)通常是可以自由流動(dòng)的,因此,在相同的時(shí)間間隔且各地區(qū)具有相同的外生技術(shù)進(jìn)步率時(shí),ηt可以看成是個(gè)體不變的時(shí)間效應(yīng)。另外,在假設(shè)省際技術(shù)水平lnA0相同的條件下,可將ut看成是時(shí)間不變的個(gè)體效應(yīng)。

上式表明,當(dāng)經(jīng)濟(jì)體的人口增長率和折舊率較低而物質(zhì)資本和教育投資較大時(shí),經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較高和資源稟賦較優(yōu)越的地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長較快,對(duì)外開放程度的提高會(huì)拉動(dòng)生產(chǎn)率的增長。另一方面,該式子還可以用來檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)收斂現(xiàn)象,如果e-λτ<1,則可以判斷該經(jīng)濟(jì)體存在經(jīng)濟(jì)增長條件收斂現(xiàn)象,并且以此來推算出經(jīng)濟(jì)的收斂速度λ。

2 模型的估計(jì)方法與樣本選擇

2.1 模型估計(jì)方法的選擇

面板模型分固定效應(yīng)模型(fixed effects model)和隨機(jī)效應(yīng)模型(random effects model)。這兩種面板數(shù)據(jù)的估計(jì)方法都可以消除無法直接觀察到的因素ui對(duì)經(jīng)濟(jì)增長的影響。對(duì)于固定效應(yīng)模型來說,可以通過給每個(gè)地區(qū)安排一個(gè)虛擬變量,使用啞元變量最小二乘法(LSDV)進(jìn)行估計(jì);對(duì)于隨機(jī)效應(yīng)模型來說,可以將模型看成帶有隨機(jī)截距項(xiàng)的回歸方程,使用廣義最小二乘法(GLS)進(jìn)行估計(jì)(汪鋒,2006)。但是這兩種估計(jì)方法均是有偏和不一致的,Anderson、Hsiao和Nickell對(duì)此做了詳細(xì)研究,Nerlove利用Monte Carlo的試驗(yàn)也證實(shí)了這一點(diǎn)。特別是在模型中包含因變量滯后項(xiàng)的情形下,上述兩種估計(jì)方法都因存在滯后因變量與擾動(dòng)項(xiàng)相關(guān)的問題而使得到的估計(jì)量不一致。因此,本文采用Blundell和Bond提出的系統(tǒng)廣義矩估計(jì)(SYS-GMM),該方法對(duì)一階差分廣義矩估計(jì)進(jìn)行了改進(jìn),并強(qiáng)調(diào)初始條件對(duì)于有效估計(jì)量的重要性。

2.2 指標(biāo)說明及數(shù)據(jù)來源

考慮數(shù)據(jù)的可得性,本文的數(shù)據(jù)主要來源于各期《中國環(huán)境年鑒》(1990~2010)、《中國統(tǒng)計(jì)年鑒》(1991~2010)、《新中國60年統(tǒng)計(jì)資料匯編》。由于西藏的數(shù)據(jù)不全面,故計(jì)算時(shí)將其排除在外。重慶市的數(shù)據(jù)并入四川省計(jì)算。全部樣本為,從1990~2009年29個(gè)省、市、自治區(qū)共20年的樣本數(shù)據(jù)。具體數(shù)據(jù)來源如下:

(1)環(huán)境質(zhì)量指標(biāo)。根據(jù)已有的研究以及數(shù)據(jù)的可獲得性,本文采用工業(yè)廢水(萬噸)、工業(yè)二氧化硫(噸)、工業(yè)固體廢棄物(萬噸)的人均指標(biāo)來衡量環(huán)境的質(zhì)量。具體數(shù)據(jù)根據(jù)各期《中國環(huán)境年鑒》、《中國統(tǒng)計(jì)年鑒》整理及計(jì)算而得。

(2)收入水平指標(biāo)。與總量收入相比,人均收入狀況更能反映出真實(shí)收入的變化對(duì)環(huán)境質(zhì)量的影響,因此本文選取人均GDP來衡量,同時(shí)對(duì)名義人均GDP(元/人)以1990年為不變價(jià)格進(jìn)行平減(本文以下篇幅的人均GDP值,如無特別注明,均以1990年不變價(jià)格表示)。具體數(shù)據(jù)由歷年《中國統(tǒng)計(jì)年鑒》整理及計(jì)算而得。

(3)產(chǎn)出的要素投入指標(biāo)。①以1990年不變價(jià)格計(jì)算的人均GDP來度量人均產(chǎn)出,以每年固定資本形成總額占GDP(支出法)的比重來衡量儲(chǔ)蓄率,以進(jìn)出口總額占地區(qū)GDP的比重來衡量對(duì)外開放程度;②對(duì)于教育的測量本文采用各地區(qū)每年中小學(xué)學(xué)校每百名學(xué)生所擁有的教師數(shù)來衡量。理由有三:①勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué)認(rèn)為中小學(xué)教育的外部性最強(qiáng),社會(huì)收益最大,而高等教育更強(qiáng)調(diào)個(gè)人收益,中小學(xué)教育的普及程度和貧困人口的脫貧有著較強(qiáng)的相關(guān)性;②投入的貨幣資金對(duì)教育的影響和資金的使用效率以及通貨膨脹都有著極大的相關(guān)性,所以使用投入資金數(shù)額無法準(zhǔn)確衡量實(shí)際投入資源的數(shù)量;③無論是教育資金的投入還是國家教育政策的調(diào)整,其最終目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)都只能通過教育質(zhì)量的提高來實(shí)現(xiàn),而教育質(zhì)量和教師數(shù)量有著較強(qiáng)的正相關(guān)性。

3 實(shí)證結(jié)果及比較分析

3.1 基于聚類分析的異質(zhì)性分組

異質(zhì)性一詞在生態(tài)學(xué)上定義為群落環(huán)境的非均勻性,而在遺傳學(xué)上則定義為一個(gè)細(xì)胞或個(gè)體含有不同遺傳背景細(xì)胞質(zhì)的現(xiàn)象。本文定義的環(huán)境與經(jīng)濟(jì)異質(zhì)性表現(xiàn)為一國在收入和污染物排放上表現(xiàn)的差異性。故本文從人均GDP和污染物排放量兩個(gè)角度出發(fā),分別采用比較分析和聚類分析對(duì)我國的人均收入和污染物排放量進(jìn)行去異質(zhì)性操作。

3.1.1 基于世界銀行分組的比較分析

對(duì)于人均GDP分組,由于樣本時(shí)期的跨度較大,同一個(gè)國家在不同年份的人均GDP都是一個(gè)動(dòng)態(tài)變化的量,使得分組具有不確定性。因此本文考慮兩個(gè)指標(biāo):一是2008年世界銀行公布的國別收入分組標(biāo)準(zhǔn),人均GDP大于3855美元為高收入地區(qū);二是計(jì)算以1990年為不變價(jià)格的歷年各省人均GDP平均值,發(fā)現(xiàn)在7000元時(shí)分層明顯,而此時(shí)的分組結(jié)果與按世界銀行規(guī)定進(jìn)行的分組結(jié)果完全一致。

3.1.2 基于污染物排放量的聚類分析

聚類分析就是根據(jù)事物本身的特性,按照一定的類定義準(zhǔn)則,對(duì)所研究的事物進(jìn)行歸類。本文的研究對(duì)象為各個(gè)地區(qū)的環(huán)境污染狀況,其顯示的總體特征即為各類污染物的排放量,因此筆者認(rèn)為可以將各類污染物的排放量視為描述環(huán)境污染狀況的全部特征,通過連續(xù)觀測得到的結(jié)果進(jìn)行聚類。固我們將1991~2009年不同污染物每年的排放量視為總體特征的一個(gè)觀測值。對(duì)于每一種污染物,29個(gè)地區(qū)分別根據(jù)19個(gè)觀測值進(jìn)行聚類分析分成兩組。

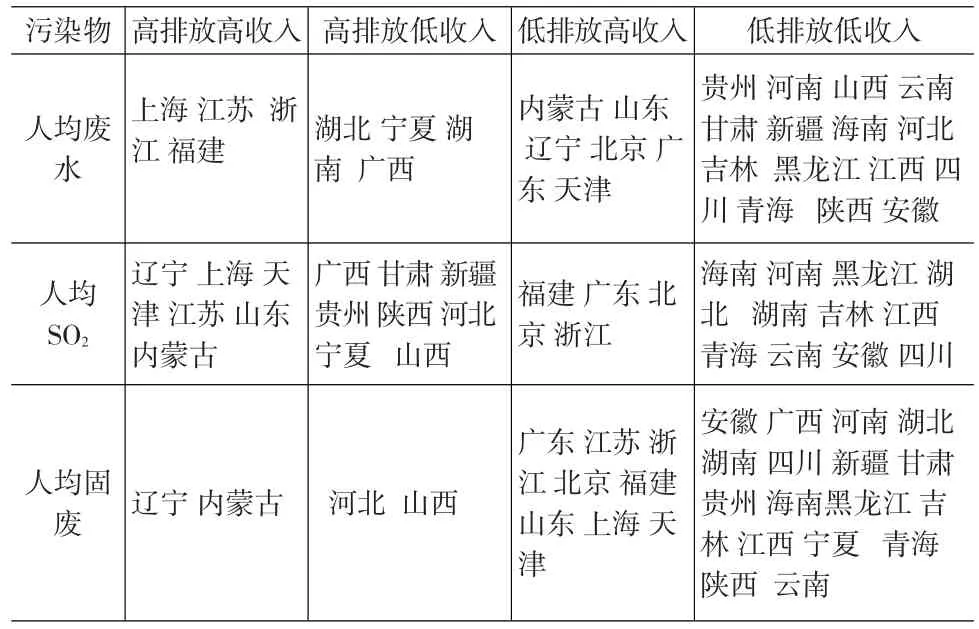

綜上,本文根據(jù)以下兩個(gè)原則:①人均GDP大于3855美元為高收入地區(qū),否則為低收入地區(qū);②對(duì)于同種污染物,通過其在不同地區(qū)每年的排放量水平進(jìn)行聚類分析,即每個(gè)地區(qū)根據(jù)19個(gè)同類污染物的排放量指標(biāo)進(jìn)行聚類①將1991~2009期間每年同類污染物的排放量視為一個(gè)指標(biāo)進(jìn)行聚類。。詳見表1。

表1 中國29個(gè)省市的分組結(jié)果

3.2 基于異質(zhì)性分組的方程估計(jì)

3.2.1 人均廢水排放量與人均GDP的收斂檢驗(yàn)

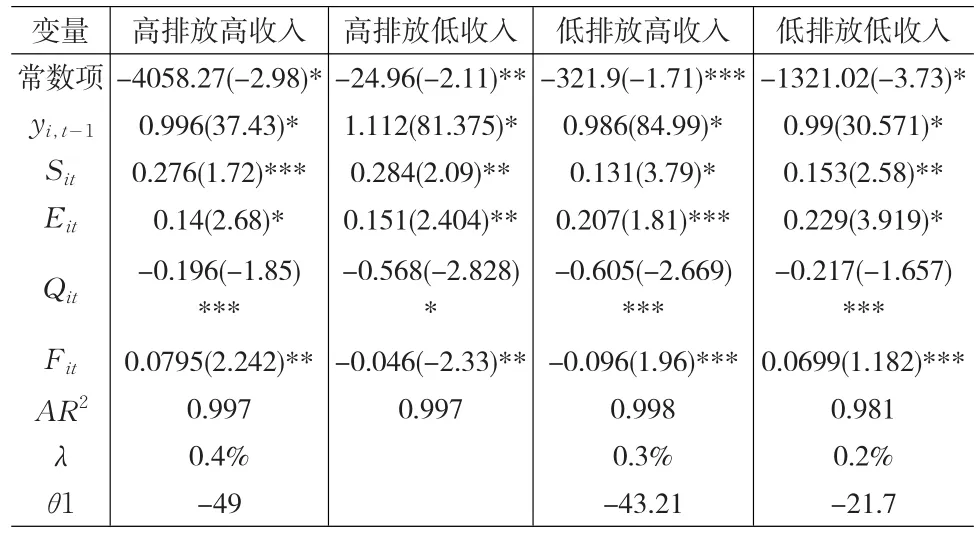

表2 人均廢水排放量與人均GDP的估計(jì)結(jié)果

從表2的結(jié)果來看,除了高排放低收入地區(qū)外,我國其他“同質(zhì)性”地區(qū)都存在著經(jīng)濟(jì)收斂現(xiàn)象。從系數(shù)的估計(jì)結(jié)果來看,滯后階收入水平的系數(shù)大于零,而環(huán)境污染的系數(shù)小于零,這意味著收斂速度將取決于污染水平,更近一步說,環(huán)境污染退化將增加當(dāng)期人均收入水平的邊際效應(yīng),從而影響經(jīng)濟(jì)收斂速度。另外,考慮環(huán)境因素的收斂速度明顯偏低可以解釋為:高排放高收入地區(qū)和低排放低收入地區(qū)在對(duì)外開放的過程中成為環(huán)境傾銷的受害者,在自身經(jīng)濟(jì)的發(fā)展過程中也成為了“垃圾回收?qǐng)觥保坏团欧鸥呤杖氲貐^(qū)的經(jīng)濟(jì)模式目前逐漸轉(zhuǎn)型,在轉(zhuǎn)型過程中必然會(huì)受到經(jīng)濟(jì)發(fā)展減緩的影響。從環(huán)境質(zhì)量對(duì)經(jīng)濟(jì)收斂速度的影響情況來看,三個(gè)存在收斂的地區(qū)相應(yīng)的邊際抑制作用分別是49、43.21和21.7。因此,在經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中,如何提高生產(chǎn)效率減少廢水污染量對(duì)加快我國經(jīng)濟(jì)朝穩(wěn)態(tài)水平逼近有重大意義。

3.2.2 人均固體廢棄物排放量與人均GDP的收斂檢驗(yàn)

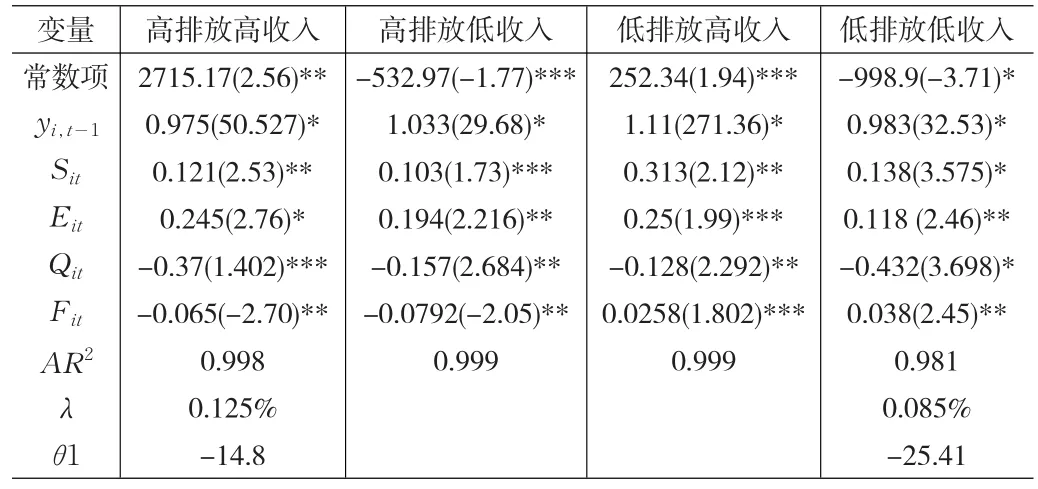

表3 人均固體廢棄物排放量與人均GDP的估計(jì)結(jié)果

從表3的結(jié)果來看,在我國的高排放高收入和低排放低收入地區(qū)存在著經(jīng)濟(jì)收斂現(xiàn)象,但是收斂的速度同樣偏慢,遠(yuǎn)低于Ialam(1995)估計(jì)的OECD國家的收斂速度,這種情況一方面可能是是由于發(fā)展中國家距離穩(wěn)定狀態(tài)較遠(yuǎn)所致,另一方面可能跟固體廢棄物處理的高成本有關(guān),其對(duì)經(jīng)濟(jì)增長的抑制作用在很大程度上影響了經(jīng)濟(jì)收斂速度。同時(shí)可以看到單位固體廢棄物對(duì)經(jīng)濟(jì)收斂的抑制作用遠(yuǎn)大于其他要素投入的促進(jìn)作用。

3.2.3 人均SO2排放量與人均GDP的收斂檢驗(yàn)

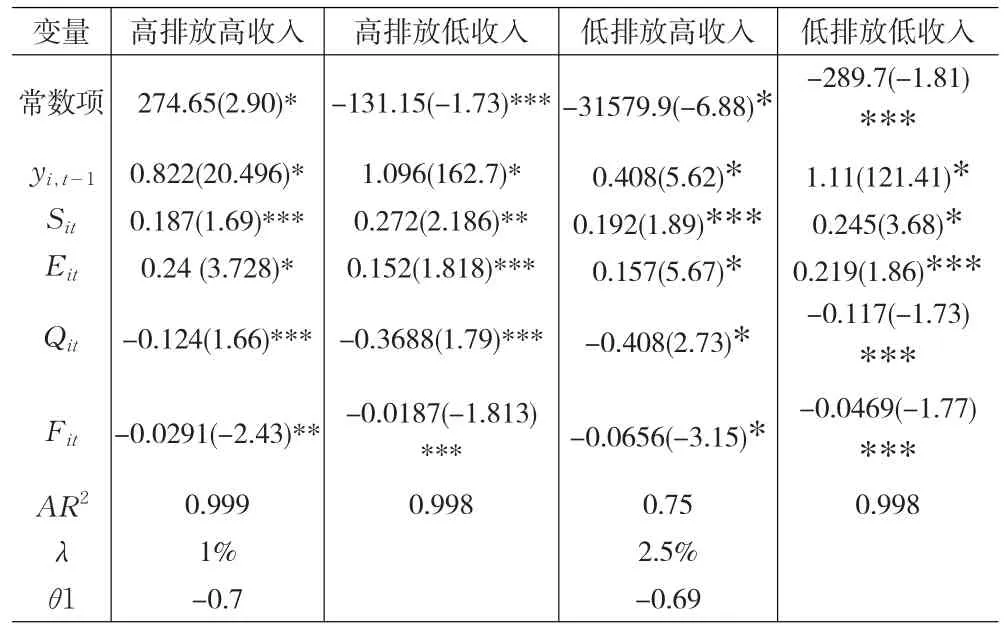

表4 人均SO2排放量與人均GDP的估計(jì)結(jié)果

從表4的結(jié)果來看,我國的高收入地區(qū)存在著明顯的經(jīng)濟(jì)收斂現(xiàn)象,而低收入地區(qū)目前則處于發(fā)散狀態(tài)。人均SO2排放量與經(jīng)濟(jì)增長顯示的收斂速度相對(duì)于人均廢水和人均固體廢棄物均有明顯提高,但從環(huán)境水平對(duì)經(jīng)濟(jì)收斂速度的邊際影響來看,高收斂速度同時(shí)意味著較弱的環(huán)境抑制作用。以低排放高收入地區(qū)為例,其環(huán)境污染的邊際抑制作用僅為0.69,遠(yuǎn)低于其他污染物。另外,對(duì)外開放程度對(duì)人均收入的抑制作用可以解釋為:隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,我國已經(jīng)逐步開始脫離粗放型的經(jīng)濟(jì)增長方式,貿(mào)易對(duì)社會(huì)的影響已不再單一,既能促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展又能反作用于經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

4 結(jié)論

本文利用1990~2009年中國29個(gè)省市的面板數(shù)據(jù),通過構(gòu)建經(jīng)濟(jì)增長與環(huán)境污染的關(guān)系方程,研究了三種污染物人均排放量與人均GDP的關(guān)系,以及環(huán)境水平對(duì)經(jīng)濟(jì)收斂速度的影響。考慮到EKC“同質(zhì)性”假設(shè)會(huì)影響到結(jié)果的可靠性,本文提出對(duì)污染物排放量進(jìn)行聚類,同時(shí)考慮了國際貿(mào)易對(duì)環(huán)境污染與經(jīng)濟(jì)增長的作用,得到以下結(jié)論:

第一,我國的高收入高排放地區(qū)存在著明顯的經(jīng)濟(jì)收斂現(xiàn)象,高排放低收入地區(qū)則不存在收斂關(guān)系,其他兩個(gè)地區(qū)的收斂性則與污染物的種類有關(guān)。另外,物質(zhì)資本、教育資本的積累對(duì)加快經(jīng)濟(jì)收斂具有促進(jìn)作用,而對(duì)外開放程度則在不同的地區(qū)發(fā)揮著不同的作用,其主要與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的模式和所處的發(fā)展階段相關(guān)。再者,我國的高收入地區(qū)和低收入地區(qū)面臨的情況有比較大的差異,高收入地區(qū)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中由于對(duì)環(huán)境質(zhì)量有較高要求,導(dǎo)致環(huán)境成本顯著超過其他要素投入帶來的促進(jìn)作用。

第二,環(huán)境水平對(duì)經(jīng)濟(jì)收斂速度有著明顯的反作用,而且兩者之間存在著乘數(shù)作用,大小即為單位污染物對(duì)人均GDP的影響。再者,經(jīng)過異質(zhì)性分組后所得到的各地區(qū)之間收斂速度遠(yuǎn)低于目前相關(guān)研究所測算出的結(jié)果。最后基于以上分析,本文提出以下建議:①明確產(chǎn)權(quán)制度,加大“誰污染誰治理”的執(zhí)行強(qiáng)度,同時(shí)鼓勵(lì)企業(yè)引進(jìn)綠色技術(shù),刺激技術(shù)創(chuàng)新,減小污染物排放量對(duì)經(jīng)濟(jì)收斂的乘數(shù)作用;②縮小收入差距,增加教育資本、物質(zhì)資本的投入,適當(dāng)調(diào)整對(duì)外貿(mào)易額。

[1]包群,彭水軍.經(jīng)濟(jì)增長與環(huán)境污染:基于面板數(shù)據(jù)的聯(lián)立方程估計(jì)[J].世界經(jīng)濟(jì),2006,(11).

[2]Alassane Drabo.Environment Quality and Economic Convergence:Extending Environmental Kuznets Curve Hypothesis[J].Economics Bulletion,2010,(2).

[3]Luiz Fernando Kamogawa,Ricardo Shirota.Economic Growth,Energy Consumption and Emissions:International Ramsey-Koopmans Model under EKC Hypothesis[J].Sociedade Brasileira de Economia,2007,(6).

[4]Rasmussen,T.N.CO2 Abatement Policy with Learning-by-doing in Renewable Energy[J].Resource and Energy Economics,2001,(2).

[5]Le Kama,A.D.A.Sustainable Growth,Renewable Resources and Pol?lution[J].Journal of Economic Dynamics and Control,2001,(4).

[6]Stern,D.I.The Rise and the Fall of the Environmental Kuznets Curve[J].World Development,2004,(8).

[7]Stoke,N.Are there Limits to Growth?[J].International Economics Re?view,1998,(1).