回歸應力場下的大型地下岔管圍巖穩定及襯砌結構分析

何 瓊,劉小兵,曾永忠

(西華大學能源與環境學院,四川 成都 610039)

0 引言

根據實測點反演研究區域的初始應力場是地下洞室圍巖穩定性分析的首要工作。工程實踐表明,初始地應力不但是影響巖體力學性質的重要控制因素之一,也是在巖體所處環境條件發生改變時引起變形和破壞的重要力源之一。因此,初始地應力場的確定歷來是巖石力學的一個重要課題[1-2]。目前,國內外研究初始應力場的方法很多,主要有用有限元數學模型回歸分析初始應力場的方法[3];適合求解優化問題的人工智能方法,如遺傳算法[3]和人工神經網絡[4];在有限元模擬中,也常采用多元線性回歸與逐步回歸相結合的方法[5]。

在地形和地質條件允許的情況下,地下岔管往往采用鋼筋混凝土岔管,以便充分利用圍巖來承擔內水壓力,從而減薄襯砌厚度,達到結構安全、經濟合理的目的。然而,由于岔管的主支管交叉部位空間結構復雜,容易出現應力集中導致襯砌開裂,尤其在高圍壓、高內外水壓力情況下,圍巖及結構的穩定性問題突出[6-7],從而成為地下岔管設計及開挖施工技術重點關注的關鍵技術問題。

本文結合某水電站地下尾水岔管段區域地形地質條件及岔管結構特點,運用三維非線性有限元法,利用多元線性回歸與逐步回歸相結合的方法反演了初始地應力場,在此基礎上研究了開挖后不同工況下襯砌及圍巖的內力分布和變形情況,對岔管襯砌厚度等相關影響因素進行敏感性分析,以驗證其是否滿足強度和使用要求[8-9],為地下岔管的開挖設計和加固處理提供科學依據。

1 工程概況

該水電站總裝機規模1500 MW,單機容量250 MW,共6臺機組,額定水頭259.00 m。其尾水系統由6條尾水支洞、4個 “Y”形岔管、2條尾水主洞、尾水調壓室及下水庫出 (進)水口等建筑物組成。尾水岔洞布置區地表高程為150~180 m,隧洞埋深200~230 m,尾水岔管洞徑從6 m漸變至10 m。該段主要有F10、F11、F21、F25、F27、F28和 F32等NWW或近SN走向的斷層發育,斷層規模相對較大。其中F10、F32斷層破碎寬度大于10 m,且性狀較差,其余斷層破碎帶寬度多為1~3 m,受斷層影響,巖體完整性差,巖體透水性強。圍巖以Ⅳ、Ⅲ2類為主。

2 初始應力場回歸分析

2.1 三維有限元計算模型

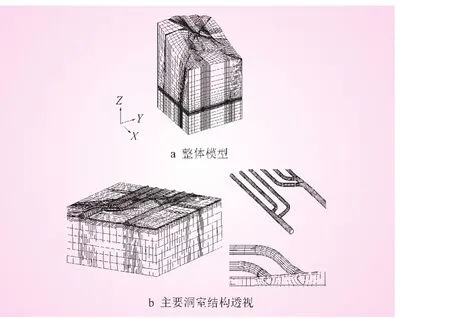

尾水岔管段地應力回歸和圍巖穩定性分析采用同一個三維有限元模型,主要考慮的結構包括:兩個尾水岔管 (共4個)以及1號巖脈 (F32斷層)、3號巖脈 (F10斷層)、F27斷層、F46斷層等構造結構面。三維有限元模型中,各方向至少考慮3倍的最大開挖跨度。具體計算范圍為:X向沿尾水主洞縱軸線選取縱向 (包含2個尾水岔管,以及2個測點)長500 m;Y向垂直尾水主洞縱軸線方向取共320 m;Z向為鉛直向,底部取至高程-150 m,上部延伸至地表 (最低高程約124.7 m;最大高程約245.0 m)。三維有限元計算模型及主要洞室局部網格透視參見圖1。

2.2 圍巖力學參數及實測點應力情況

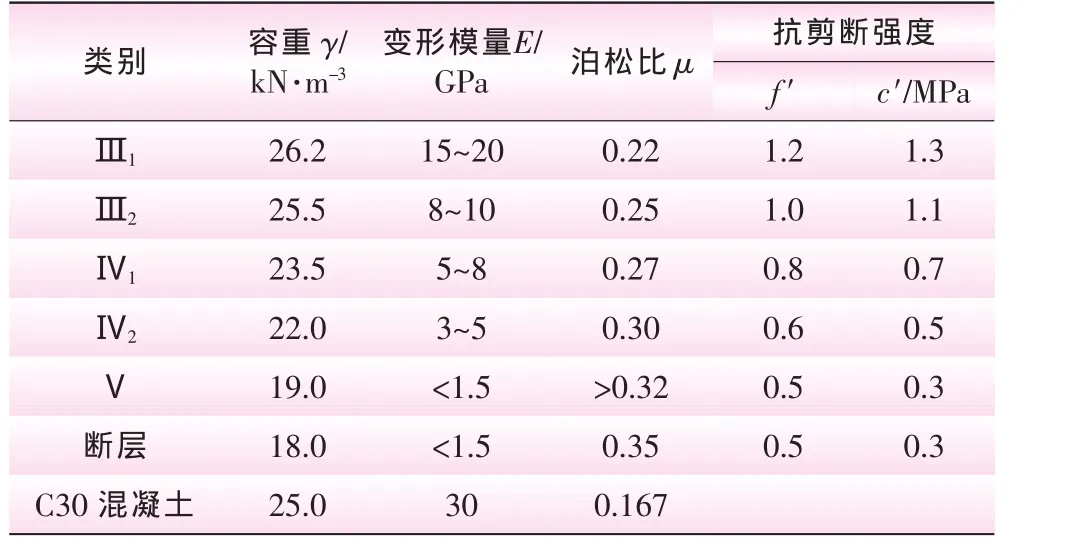

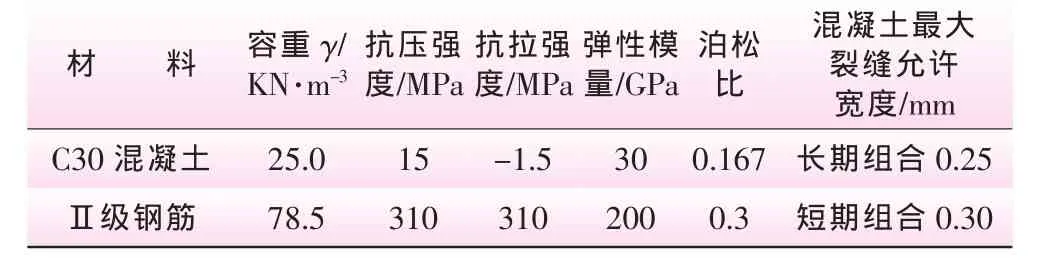

有限元建模過程中模擬了尾水岔管段主要巖性分區以及斷層、裂隙等主要結構面,計算時采用設計提供的圍巖力學參數值見表1。襯砌及噴層采用C30混凝土,其力學指標見表2。

為了查明岔管區巖體地應力的大小、方向及分布規律,在主廠房附近勘探平硐兩個鉛直孔內進行了平面應力測試。測試成果見表3。

2.3 地應力回歸原理及回歸分析

圖1 尾水岔管系統三維有限元模型

表1 尾水岔管段圍巖及襯砌結構物理力學參數

表2 鋼筋混凝土襯砌材料主要特征參數設計值

表3 水壓致裂法地應力測試成果

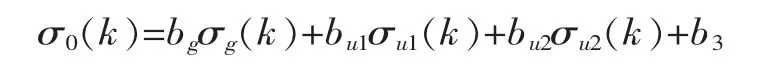

根據高地應力環境中巖體力學機制基本為準連續介質體的特點,假定廠區巖體為連續彈性介質,由三維有限元法可分別計算出自重、u1向 (順河向)和u2向 (橫河向)單位構造位移單獨作用條件下所形成的應力場σg、σu1、σu2,由線性疊加原理,岔管區域內任意測點位置的巖體初始地應力σ0(k)為[10]

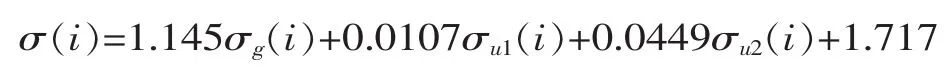

經分析,各測點地應力實測資料具有較好的整體代表性。回歸分析中選擇主廠房勘探平硐兩個鉛直孔內的 5個測點 ZK06-1、ZK06-2、ZK07-1、ZK07-2和ZK07-3進行反演,在尾水岔管段地應力的回歸計算模型中,5個實測點的位置嚴格建立的節點上。通過回歸分析建立了回歸方程

式中,i=1~NN(NN為計算域內高斯點數與6個應力分量數的乘積)。

對各測點實測應力和有限元法回歸反演的應力值進行對比分析。從回歸應力分量與實測應力分量之間的比值來看,各應力分量的比值均在0.97~1.08之間,表明回歸方案的整體反演效果較好。從尾水岔管段回歸應力分量對比關系看,呈現σz>σy>σx分布特征,鉛直應力大于水平向應力,平行岔管洞軸線方向的水平應力σx大于垂直尾水岔管洞軸線方向應力σy,表明回歸應力場仍然以自重應力場為主,但在水平方向存在一定的構造作用。

3 典型工況下尾水岔管段襯砌結構特性的敏感性研究

3.1 典型工況及荷載組合

(1)完建工況。荷載組合為 “襯砌自重+回歸應力場30%的開挖釋放荷載+外水壓力與回填灌漿壓力之大值”。計算中假定支護前后應力釋放比例為7∶3,相當于開挖完成后隔一段時間再進行襯砌;襯砌完建期外水壓力取1.1 MPa;回填灌漿壓力取0.4 MPa。

(2)正常運行工況。考慮正常運行工況下對襯砌結構最不利情況,荷載組合為 “襯砌自重+山體壓力+最大靜水壓力+水擊壓力”。其中,尾水岔管最大靜水壓力為0.92 MPa(對應下庫設計洪水位),最大水擊壓力為0.2 MPa。

(3)檢修工況。荷載組合為 “襯砌自重+山體壓力+外水壓力”。外水壓力取0.8 MPa(取尾調最高涌浪水位作為地下水位,按0.75的系數折減)。

3.2 尾水岔管段襯砌結構特性的敏感性分析

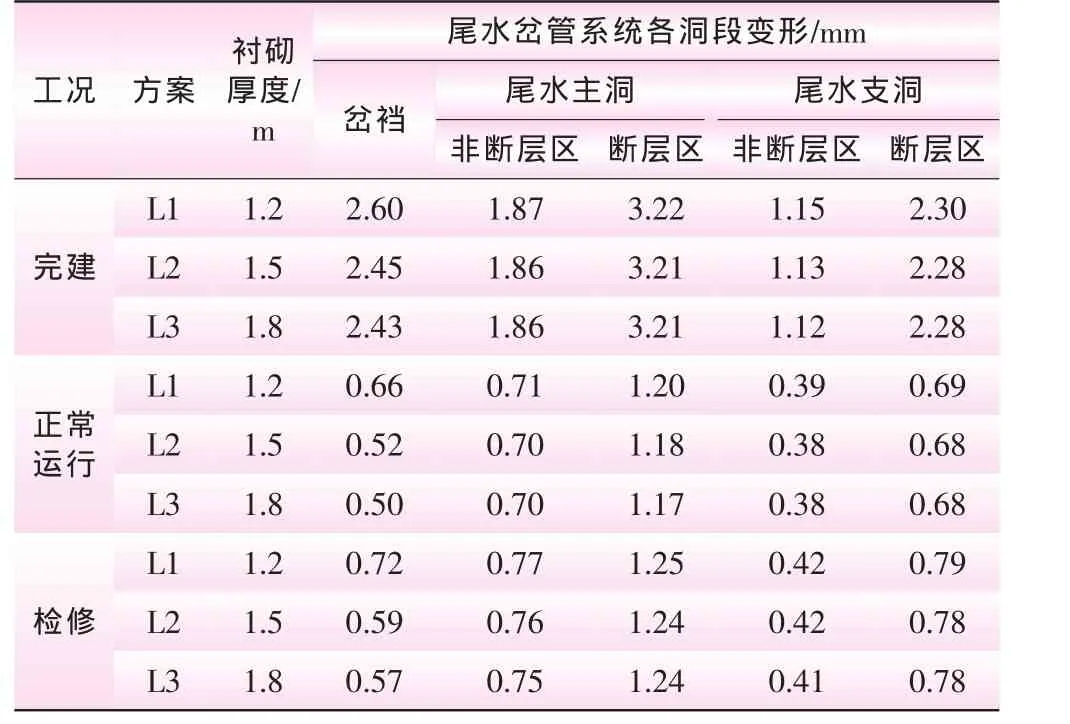

針對不同的襯砌厚度對尾水岔管段結構特性進行對比分析。其中,原方案 (L1)岔管段襯厚為1.2 m,L2方案和L3方案岔管段襯厚分別為1.5 m為1.8 m。對3種方案在完建、運行及檢修工況時的結構特性進行對比分析。表4和表5分別給出了3種方案岔管段襯砌位移和最大拉應力的量值及分布情況。

從表4可以看出,當尾水岔管采用不同襯砌厚度時,岔管段襯砌位移在量值上呈現出隨襯砌厚度的增大而減小的趨勢。完建工況下岔管段襯砌的位移量最大,在岔檔段局部有2.43 mm。以正常運行工況尾水岔管岔襠處為例,襯砌厚度為1.2、1.5 m和1.8 m時,襯砌向洞外側最大擴張變形值分別為0.66、0.52 mm和0.50 mm。不同的岔管襯砌厚度對各尾水主支洞襯砌變形的影響較小,甚至可以忽略不計。

表4 不同襯砌厚度尾水岔管系統各洞段最大變形

表5 不同襯砌厚度尾水岔管系統各洞段最大拉應力

從表5可以看出,當尾水岔管段采用不同襯砌厚度時,岔管段襯砌拉壓應力在量值上呈現出隨襯砌厚度的增大而減小的趨勢。運行工況下岔管段襯砌的拉應力量最大,在岔檔段局部有-5.99 MPa。以正常運行工況尾水岔管岔襠處為例,當岔管段襯砌厚度為1.2、1.5 m和1.8 m時,岔襠處襯砌最大拉應力分別為-5.99、-5.88 MPa和-5.86 MPa。由于尾水岔管段的岔襠部位空間結構復雜,存在明顯的拉壓應力集中現象,不同襯砌厚度時岔襠處最大拉應力遠大于C30混凝土的抗拉強度 (-1.5 MPa)。不同的岔管襯砌厚度對各尾水主支洞襯砌應力的影響較小,甚至可以忽略不計。正常運行工況下,3種襯砌厚度襯砌拉應力極值均大于C30混凝土抗拉強度,必須配置相應的鋼筋,方可確保襯砌結構安全。

從典型工況下岔管襯砌應力及位移分布情況看,運行工況是控制工況,應該根據運行工況下岔管段的應力水平進行配筋計算。

4 結論

(1)采用多元線性回歸與逐步回歸相結合的方法,對實測點應力進行反演,得到的自重、順河向構造、橫河向構造回歸系數分別為1.145、0.0107、0.0449,使得回歸值與實測值擬合程度較好。應力呈σz>σy>σx分布,回歸應力場仍然以自重應力場為主,但在水平方向存在一定的構造作用。

(2)地下岔管段開挖后洞室周圍巖體的位移、應力分布符合一般規律,不同工況及不同襯砌厚度對圍巖穩定性有較大的影響。

(3)尾水岔管段分別采用1.2、1.5 m和1.8 m的襯砌厚度時,岔管段襯砌位移、拉應力隨襯砌厚度的增大而減小,且襯砌厚度為1.5 m和1.8 m時差別很小。完建工況下岔管段襯砌的位移量最大,運行工況下岔管段襯砌拉應力量最大。襯砌厚度對各尾水主支洞襯砌變形及應力影響較小。

(4)運行工況為該工程的控制工況,根據運行工況下岔管段的應力進行配筋計算。

(5)由于尾水岔管岔檔部位結構復雜,存在拉壓應力集中現象,襯砌應力部分超過混凝土的抗拉強度,建議適當加強岔襠部位襯砌的局部配筋。

[1]谷艷昌,何鮮峰,梁月英,等.壩址區三維初始地應力場的應力反演回歸分析[J].水力發電, 2007, 33(2):26-30.

[2]劉忠富,劉天鵬,蔡洪亮,等.蒲石河抽水蓄能電站地下廠房三維初始應力場反演分析[J].巖土力學,2008,29(增):181-184.

[3]易達,陳勝宏,葛修潤.巖體初始應力場的遺傳算法與有限元聯合反演法[J].巖土力學, 2004, 25(7):1077-1080.

[4]易達,徐明毅,陳勝宏,等.人工神經網絡在巖體初始應力場反演中的應用[J].巖土力學, 2004, 25(6):943-946.

[5]白俊光,李蒲健.拉西瓦水電站壩址區高地應力場三維數值反演分析[J].水力發電, 2007, 33(11):34-38.

[6]任旭華,徐海奔,束加慶.地下水工隧洞圍巖及鋼筋混凝土岔管結構數值分析[J].四川大學學報, 2009, 41(4):8-13.

[7]肖明.大型地下鋼筋混凝土岔管結構優化分析[J].水利學報,2001(12):8-13.

[8]肖明.地下高壓鋼筋混凝土岔管滲水開裂二維數值分析計算[J].巖石力學與工程學報, 2002, 21(7):1022-1026.

[9]蘇凱,伍鶴皋.水工隧洞鋼筋混凝土襯砌非線性有限元分析[J].巖土力學, 2005, 26(9):1487-1490.

[10]范景偉.巖石力學論文集[M].成都:成都科技大學出版社,1991.