重點實驗室研究進展

中國科學院磁性材料與器件重點實驗室在阻變材料探索與機理研究方面取得進展

基于電致電阻效應的電阻型隨機存儲器(RRAM)是一種極具發展潛力的新興存儲技術,具有非易失性、低功耗、超高密度、快速讀寫等優勢。目前開展穩定的新型電致電阻材料的探索以及阻變機理研究非常重要,也是當前的一個研究熱點。

中科院磁性材料與器件重點實驗室主任李潤偉研究員領導的研究團隊較早地開展了阻變材料探索與RRAM器件的研究工作。率先在BiFeO3薄膜、氧化石墨烯薄膜、N摻雜的ZnO薄膜、聚酰亞胺薄膜、聚西佛堿薄膜等材料中獲得了穩定的阻變效應。在阻變機理研究方面,2011年,該研究組通過對比研究Cu/ZnO/Pt和Cu/ZnO/AZO器件中高阻態下電輸運性質的差異,證實了金屬導電絲從正極向負極生長,通斷位置發生在負極附近(《Appl Phys Lett》,100,072 101,2012,該論文被編輯選為《Appl Phys Lett》亮點論文),為理解阻變機制、精確控制導電絲的通斷、實現RRAM器件的穩定讀寫過程提供了重要的實驗依據。應《Frontiers of Materials Science》編輯邀請,該研究組綜述性論文“Resistive Switching Effects in Oxide Sandwiched Structures”作為封面文章將于近日發表。

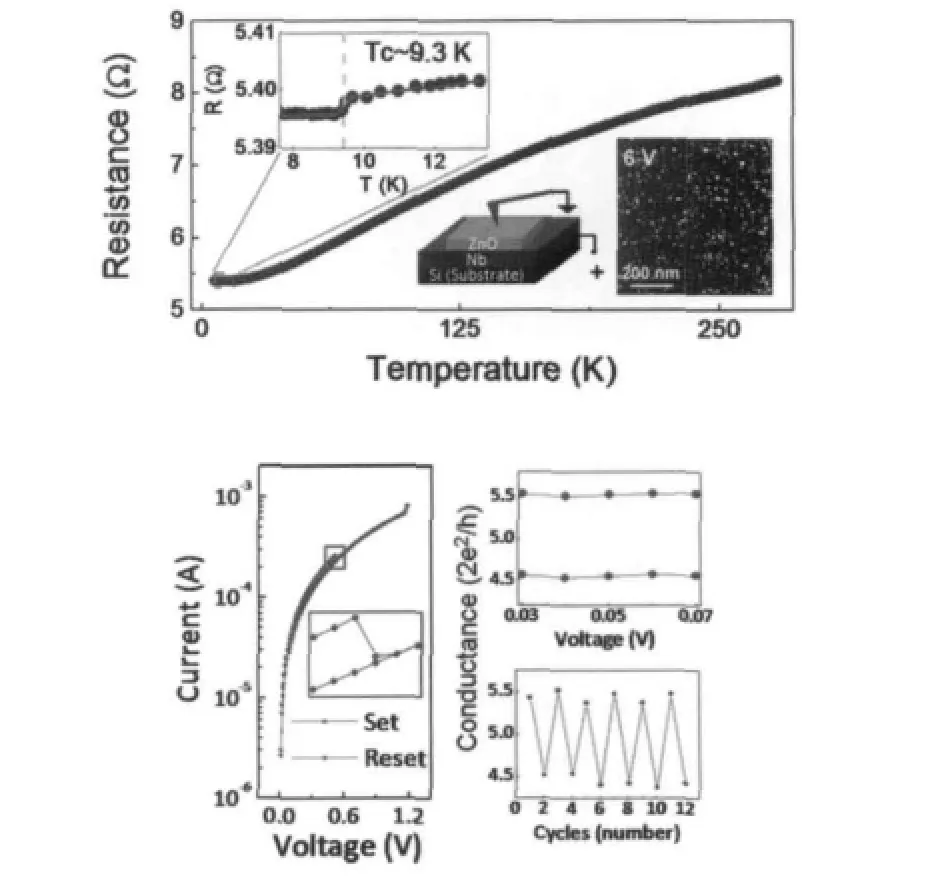

最近,該研究團隊采用超導元素Nb作為陽極,制備了Nb/ZnO/Pt三明治結構,通過精確控制電阻轉變過程,在該結構中首次觀察到了導電絲的低溫超導行為和室溫量子電導行為。進而,他們在ITO/ZnO/ITO三明治結構中觀察到了半整數的量子電導現象,而且可以通過控制限流和所施加的電壓對電導態進行精確的調控。這一發現證實了可以通過外加電場的方法在固體介質中構建原子尺度的納米點接觸結構,并在室溫下實現電導量子化。不僅為實現RRAM器件的多態存儲提供了新思路,也為人工構建原子尺度的納米結構提供了一個新方法。相關結果發表在材料學權威雜志《Advanced Materials》(24,3 941-3 946,2012)上,并被評選為該期的內刊封面文章,有關工作已申請發明專利2項。

該研究工作獲得國家973子課題、國家自然科學基金、中科院百人計劃等項目支持。

Nb/ZnO/Pt三明治結構中的超導現象及ITO/ZnO/ITO三明治結構中量子點接觸結構的調控

上海交通大學金屬基復合材料國家重點實驗室在多維多功能遺態材料研究進展

近期,重點實驗室張荻教授領銜的遺態材料研究團隊采用一種表面功能化結合化學鍍的通用合成路線,將原始蝶翅鱗片轉化為 Ag,Au,Co,Cu,Ni,Pd,Pt等7種金屬。其中,重要的SERS標記物羅丹明(R6G)在Au蝶翅上檢出的濃度下限(10-13mol/L)比國際流行的SERS基底Klarite下降一個數量級(10-12mol/L),在檢測出信號重復性相當的同時價格僅為后者十分之一,展現出優異的拉曼信號增強性能,并具有廣泛的實際應用前景。相關成果發表于化學綜合類國際重要期刊《Angew Chem Int Ed》(50,8 307,2011,影響因子 13.5),隨即在國際上引起關注,《Nature》(476,9,2011)將之選為近期研究熱點,并在其正刊上指出:“該方法至少適用于制備7種常見金屬。由于可供選擇的蝴蝶和蛾類有17.5萬種,材料科學家們可在亞微米水平上建立一個完整的三維結構庫。這些納米構造具有大量潛在應用,如可用于光子晶體的設計。

隨后,張荻團隊分析了Cu蝶翅對R6G分子拉曼信號的增強機理,指出蝶翅鱗片內尺度為20~30 nm的“rib”微結構可將電磁場局域增強區(“熱點”)沿第三維方向擴展,從而有效提高單位激光照射面積內“熱點”的數量,提升SERS性能。相關成果于2012年2月13日發表于材料綜合類國際重要期刊《Adv Funct Mater》(22,1 578,2012,影響因子10.2),并作為內封面文章進行報道。在此之前,Wiley出版社旗下的重要科技媒體“Materials Views”對該工作以“在蝶翅上分析:銅質蝶翅用于SERS檢測”為題先于論文發表進行了重點推薦。

中科院上海微系統與信息技術研究所在新型過渡層/加熱層的開發研究進展

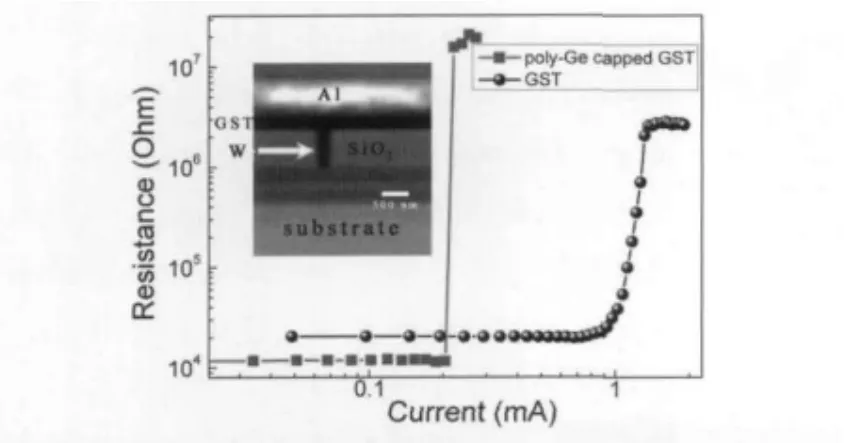

創新了一種植入于相變存儲器的低電導率、低熱導率的納米薄膜結構,它在PCRAM中具有增加加熱效率、降低熱量損耗的作用,既是加熱層,又是保溫層。通過熱學模擬研究了該低電導率、低熱導率薄膜層對相變存儲器性能的影響,提出了 GeNx,SiGeNx,poly-TiO2,poly-WO3,poly-Ge等納米薄膜層可使相變存儲器件具有更高的加熱效率,并且將最高溫度區域向加熱電極與相變材料界面方向移動,消除了器件中可能在RESET態中存在的并聯低電阻,并且獲得了更低的RESET電流/電壓。下圖列舉了 poly-Ge過渡層/加熱層對PCRAM器件性能的改進結果。

制備的GST和多晶鍺夾層GST的PCRAM器件編程曲線

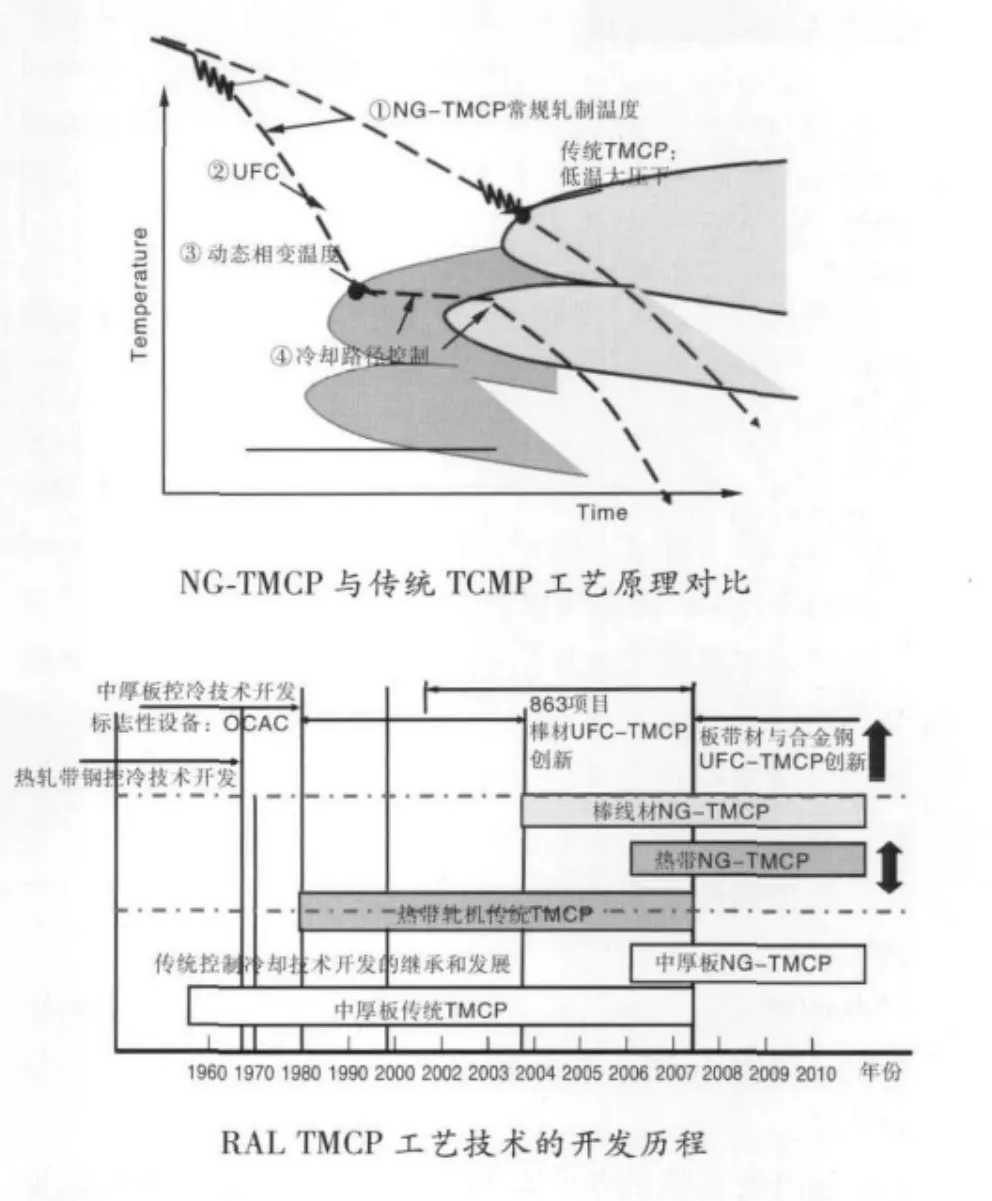

東北大學軋制技術及連軋自動化國家重點實驗室熱軋鋼鐵材料新一代TMCP技術

(1)該技術為中國鋼鐵工業軋制技術領域原始技術創新

(2)技術優勢 以工藝理論創新帶動裝備創新,結合金屬材料、機械、液壓、自動化等多學科交叉,實現我國熱軋鋼鐵材料產品及工藝新技術開發;全面覆蓋中厚板、熱軋板帶、H型鋼、管材、棒材、線材等熱軋鋼鐵材料產品;新一代TMCP技術(控軋控冷)通過提高鋼材強度改善性能,可節省鋼材5%~10%,降低礦石、焦炭消耗,對鋼鐵行業減少CO2排放的貢獻率達到20%

(3)關鍵技術 超快速冷卻技術達到傳統層流冷卻速率的2~5倍以上的冷卻速率;10 mm厚度鋼板冷卻速度達到100℃/s以上

(4)技術目標 在保持或提高材料塑韌性和使用性能的前提下,80%以上的熱軋板帶鋼(含熱帶、中厚板、棒線材、H型鋼、鋼管等)產品強度指標提高100~200 MPa以上,或鋼材主要合金元素用量節省30%以上,實現鋼鐵材料性能的全面提升;實驗我國熱軋鋼材成分、工藝、裝備、產品的全面升級換代和“資源節約型、節能減排型”低成本、高性能鋼鐵材料綠色生產工藝

2011年7月1日,以超快冷為核心的新一代TMCP技術被國家工信部明確列為原材料工業鋼鐵產業關鍵共性技術。