五苓散治療頑固性心力衰竭效果分析

王秀娟

江蘇省揚中市人民醫院,江蘇 揚中 212200

五苓散治療頑固性心力衰竭效果分析

王秀娟

江蘇省揚中市人民醫院,江蘇 揚中 212200

目的:觀察五苓散治療頑固性心力衰竭患者的臨床效果。方法:心功能IV級患者30例采用中藥五苓散治療,超聲檢測左室舒張末期內徑、左室收縮末期內徑、左室EF等指標,并與對照組作比較。結果:治療組臨床心功能改善有效率達96.7%。超聲心功能指標中左室舒張末期內徑、收縮末期內徑以及左室射血分數等均比對照組有明顯改善。結論:五苓散治療頑固性心力衰竭效果要優于常規治療。

五苓散;頑固性心力衰竭

五苓散為著名經方,出自東漢醫家張仲景名著《傷寒論》,五苓散由豬苓三分,澤瀉一兩三分,白術三分,茯苓三分,桂枝二分 (去皮)五味藥組成,具有健脾利水,通陽化氣之功,兼以解表。《傷寒論》主治太陽蓄水證,《金匱要略》主治下焦飲逆,膀胱氣化不行之小便不利等病證。根據仲景原文可以看出,五苓散證是以口渴,小便不利為主證,其因太陽表邪未解,隨經入腑,致使水蓄膀胱,氣化不利,證屬表里同病,以膀胱氣化不利為主要病機,但陳瑞春在運用時認為:無論有無表證,凡符合“氣化不利”之病機者均可運用。

1 資料與方法

1.1 一般資料 60例患者均來自2007年1月~2010年5月心內科住院以及門診病人,年齡在46~89歲之間,男性38例,女性22例,病程最短5年,最長36年,年齡平均71歲,心功能均為IV級,其中擴張型心肌病36例,冠心病19例,高血壓性心臟病4例,風心病1例,隨機分為治療組和對照組,兩組年齡性別無顯著差異,具有可比性。

1.2 診斷標準 參照美國心臟病協會[AHA]標準委員會1994年修訂的[NYHA]分級。心功能I級:體力活動不受限制,日常活動部引起乏力、心悸、呼吸困難或心絞痛等癥狀;心功能II級:體力活動輕度受限,日常活動即可引起乏力、心悸、呼吸困難或心絞痛等癥狀;心功能III級:體力活動明顯受限,休息時無癥狀,輕度日常活動即可引起上述癥狀;心功能IV級:不能從事任何體力活動,休息時也有癥狀,體力活動后加重。

1.3 治療方法 治療組用中藥,組方如下:豬苓、白術、茯苓、澤瀉、桂枝。水煎200ml,早晚各服100ml,隨證加減,見心悸,氣短胸悶,小便不利,下肢浮腫,按之凹陷,乏力者,宜本方與生脈飲合方治之;若腫甚者,加車前子;虛甚者加黃芪,酌加西洋參。連續服用兩周,治療組與對照組均常規應用強心、利尿、ACEI或ARB等擴血管藥物。

1.4 療效標準 治療兩周后,記錄臨床癥狀,改善情況和超聲檢測左室舒張末期內徑、左室收縮末期內徑、左室EF。臨床心功能的療效標準,顯效:臨床心功能恢復正常或提高2級以上;有效:心功能恢復 (或提高)1級以上;無效:臨床心功能無變化、惡化或臨床死亡。

1.5 統計學處理 計數資料采用t檢驗,以P<0.05為顯著性標準。

2 結果

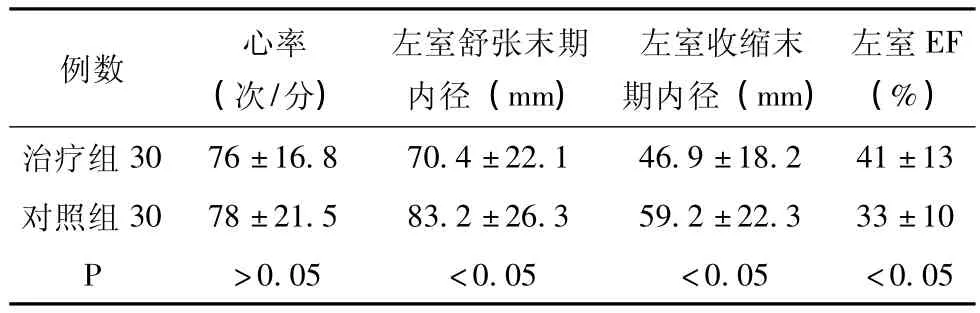

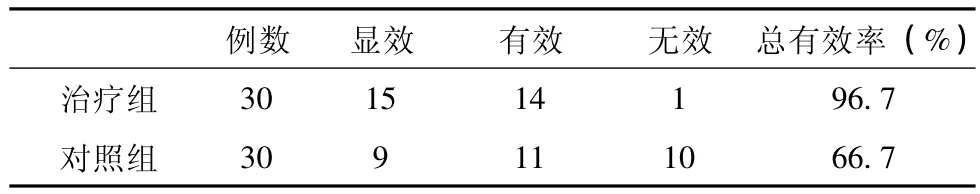

見表1。治療組在左室舒張末期內徑、左室收縮末期內徑、左室EF等指標均明顯優于對照組,差異有統計學意義。治療后心功能恢復總有效率,治療組亦明顯優于對照組,見表2。

表1 兩組超聲檢測心功能療效比較

表2 兩組臨床心功能療效比較

3 討論

頑固性心力衰竭又稱難治性心力衰竭,是指經過各種治療措施心衰仍不見好轉,甚至還有進展者。其發生機制很復雜,當心肌缺血、心肌梗死、心肌炎或心肌病時,心肌發生局部或彌漫性壞死,纖維化,心肌興奮-收縮偶聯障礙以及心肌順應性下降,而出現心功能不全癥狀。西藥治療采用聯合用藥方法,對難治性心力衰竭往往難以起到很好的治療效果,有很多病人甚至需要安裝ICD或心臟再同步化治療控制心衰,治療費用昂貴,極大浪費了醫療資源,增加患者經濟負擔,而且長期應用利尿藥物容易引起嚴重電解質紊亂如低鉀低鈉血癥,高尿酸血癥,甚至引起死亡。

曾有報導,中國目前住院病人中有5%~10%是因為藥物不良反應導致疾病發作住院治療,故筆者采用中藥復方制劑治療頑固性心力衰竭。根據中醫辨證,心力衰竭導致的下肢甚至全身水腫類似于傷寒論中的蓄水證,小便不利是蓄水證的主癥,蓄水證形成的機理,責之于水液代謝的失常。《素問·經脈別論篇》“飲入于胃,游溢精氣,上輸于脾,脾氣散精,上歸于肺,通調水道,下輸膀胱,水津四布,五經并行,合于四時,五臟陰陽,揆度以為常也。”總之,水液代謝是由胃、脾、肺、腎、三焦五經之氣,經過升、降、浮、沉的生理活動,才能形成為“水精四布,五經并行”的水液代謝的新陳更替作用。若水液代謝過程中,某一臟腑發生病理改變,皆會影響水液代謝的失常,臨床上即表現出相關的證候表現,如心悸氣喘,呼吸困難,小便不利,腹脹,下肢甚至全身水腫等癥狀,即現代醫學所稱之心力衰竭。

五苓散中豬苓色黑入腎,甘淡,主利水道,能化決瀆之氣,功與茯苓同,且淡利泄水之力,較茯苓更捷;澤瀉味咸入腎,甘寒,利水滲濕泄熱,最善泄水道,專能通行小便,透達三焦蓄熱停水,為利水第一佳品,為具水之體。茯苓味甘入脾,色白入肺,為清水之源。桂枝色赤入心,辛溫通陽,化氣利水,外散表邪,通經發汗,為水之用。白術甘溫,補脾燥濕利水,助脾氣以轉輸,使水津能四布;合而為散,散于胸中則水精四布,上滋心肺,外溢皮毛,通調水道,一汗而解矣。現代許多醫家對五苓散的藥理學作了更深入的研究。如通過實驗藥理學的研究,馮氏[1]提出五苓散中僅茯苓一味表現較弱的利尿作用,而其它四味藥都幾乎沒有利尿活性,但五味藥組合提取劑卻表現出非常顯著的利尿作用;澤瀉單味藥可顯著改善動物的實驗性尿毒癥,而以澤瀉為君的五苓散方卻沒有這一活性;茯苓、五苓散去白術或豬苓反而會加劇實驗性尿毒癥的惡化。朱氏的研究顯示[2-3]:五苓散不能簡單地視為類西藥的利尿劑,它具有對尿液的雙向調節作用,多尿時可攝尿,少尿時可利尿,應屬于生物反應修飾劑。故心衰應用五苓散有了科學的依據。筆者相信,以后隨著中醫現代化的發展,對五苓散方更深入的研究,將不斷揭示其更深層的奧秘,為人類醫學的發展做出貢獻。

[1]馮前進.五苓散方配伍作用古今談[J].山西中醫學院學報,2000,1(4):36.

[2]朱海峰,朱同宣.五苓散的雙向調節作用[J].時珍國醫國藥,1998,9(6):342.

[3]朱虹.五苓散小議[J].中華現代中西醫雜志,2004,9(2)35.

R287;R541.6+1

A

1007-8517(2012)22-0035-02

王秀娟 (1973-),女,副主任醫師,碩士研究生,從事心血管內科臨床工作。E-mail:merrymoonwxj@sina.com。

2012.10.19)