淺談會東鉛鋅礦變形觀測系統的建立及其應用

李永懷

(青海西部礦業公司錫鐵山分公司生產部, 青海海西州 816203)

淺談會東鉛鋅礦變形觀測系統的建立及其應用

李永懷

(青海西部礦業公司錫鐵山分公司生產部, 青海海西州 816203)

針對四川會東鉛鋅礦地表露天坑幾個邊坡山體滑坡、塌陷、裂口等現象,建立礦山變形觀測系統以對露天坑進行變形觀測,主要論述了該變形觀測系統的建立過程,并對礦山變形觀測網的精度進行了分析。

會東鉛鋅礦;變形觀測;精度分析;邊坡穩定性

1 會東鉛鋅礦礦山概況

西部礦業會東鉛鋅礦床位于四川省涼山彝族自治州會東縣大橋區鉛鋅鎮境內,礦區面積約0.588 km2。會東鉛鋅礦床于1958年開始建礦并進行土法露天開采。1966年進行一期建設,開采方式為露天開采,設計規模350t/d(11.55×104t/a)。1979年完成接替礦山建設,設計規模為800t/d(26.40×104t/a)。1992年開始二期擴建,設計規模為1350 t/d(44.55×104t/a),開采方式由露天開采轉為地下開采,2008年基本建成。露天采礦為山坡凹陷露天開采,公路汽車開拓運輸,2008年12月底露天開采全部結束。根據現場調查,采坑輔助排土場邊坡角較大,其中,北幫38°左右、南幫42°左右、中間邊坡在40°以上,堆積高度195m,南北跨距在120m左右。對于邊坡穩定性較差部位,礦山已采取方格網狀砼體方式處理過,但總體邊坡還是處于不穩定狀態,需要治理。

露天采坑于2008年底閉坑,封閉圈位于2016 m水平,坑底標高為1980m。西端邊坡角40°左右,高度180m,對應位置井下采用崩落法覆蓋巖下放礦,對回采工作影響不大,不需要處理;北段邊坡角40°左右,處于礦體上盤、下部無礦,無需處理;南西部邊坡坡角50°以上,上部有公路,位于礦體上盤、下部有礦,安全隱患大。隨著坑采工程不斷深入,地表露天坑幾個邊坡山體滑坡、塌陷、裂口等現象愈演愈烈,嚴重影響了礦山生產的安全。鑒于此,礦山管理部門決定對露天坑進行變形觀測。

2 礦山變形觀測網的建立

本次變形觀測的觀測對象是邊坡移動的規律,主要包括以下內容:邊坡巖體上不同點在空間的移動及其過程;滑落體的大小、形狀和滑落方向;滑落面的形狀、大小、傾角和位置;邊坡巖體移動對采剝工程、邊坡上的各種建、構筑物的危害程度。

2.1 建網依據及監測點分布原則

建網主要依據《工程測量規范》(GB50026-2007)、《巖土工程監測規范》(YS5229-96)、《金屬非金屬礦山安全規范》(GB16423-2006)、《建筑邊坡工程技術規范》(GB50330-2002)、《有色金屬礦山生產技術規程》(1990年6月中國有色金屬工業總公司頒布)。

邊坡變形監測點分布原則為:首先確定主要監測的范圍,在該范圍內按監測方案的要求確定主要滑動方向,按主滑動方向及滑動面范圍確定測線,然后選取典型斷面布置測線,再按測線布置相應觀測點。對于不同工程的邊坡,一般在布置測點時均有所不同。

2.2 監測網的形成

考慮平面及空間的展開布置,各個測線按一定規律形成監測網。監測網的形成可一次完成,也可分階段按不同時期和不同要求形成。對關鍵部位,如可能形成滑動帶的重點監測部位和可疑點,應加強監測工作,加密測點。

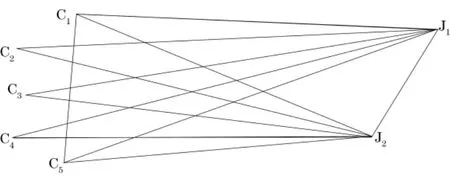

本次建立變形觀測網根據礦區實際情況及有關規范要求,共做了6條觀測線,觀測線沿邊坡最大移動方向并大致垂直于露天坑邊坡走向布置,變形觀測點間距約為20m,均布置在滑動和將要滑動的邊坡上。控制點2個,間距為120m。變形觀測網如1所示(以其中的一條測線為例)。圖1中有2個控制點J1、J2,隔20m左右布置了觀測點,分別為:C1、C2、C3、C4、C5,其余測線也基本上按這個原則布置。

圖1 變形觀測網

2.3 施測方案

本次觀測所用儀器為Leica TCA2003型全站儀,儀器的標稱精度為:測角0.5″,測距1mm+1 ppm。儀器在使用前均經過國家有資質的單位檢定,各種技術指標均符合要求。

目前,我國邊坡變形監測方法主要采用簡易觀測法、設站觀測法、儀表觀測法和遠程監測法等。本次觀測使用設站觀測法中的三點前方邊角交會測定邊坡變形的三維坐標。首先以采場一級導線基本控制點為基礎,用光電測距導線或極坐標法,將觀測站標定于實地。然后進行各個測線觀測點的埋設,在全部測點埋設10~15d后才能進行觀測。在對觀測點施測前,首先要對測線控制點與露天坑基本控制點進行聯測。本次觀測中利用礦山的2個四等控制點ZRL、DZQ為首級控制點,利用礦山已有的一級導線將測線控制點(如J1、J2)納入控制網中,布置了1個附合導線,觀測完后用專用的導線平差軟件(如南方平差易等)對整個導線網進行嚴密平差,并對測線控制點進行了改算。

測線控制點聯測完成后,再用上述方法測出所有觀測點的平面坐標及高程,觀測分別進行2次。精度要求:2次觀測導線閉合差均要符合一級導線的精度要求,高程閉合差不能大于±35mm,然后取其平均值作為原始數據,如不符合精度要求則要分析誤差原因并重新觀測,直到滿足要求為止。

3 施測實例

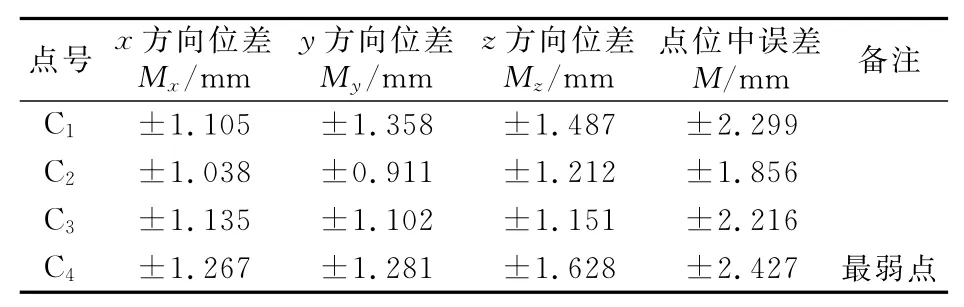

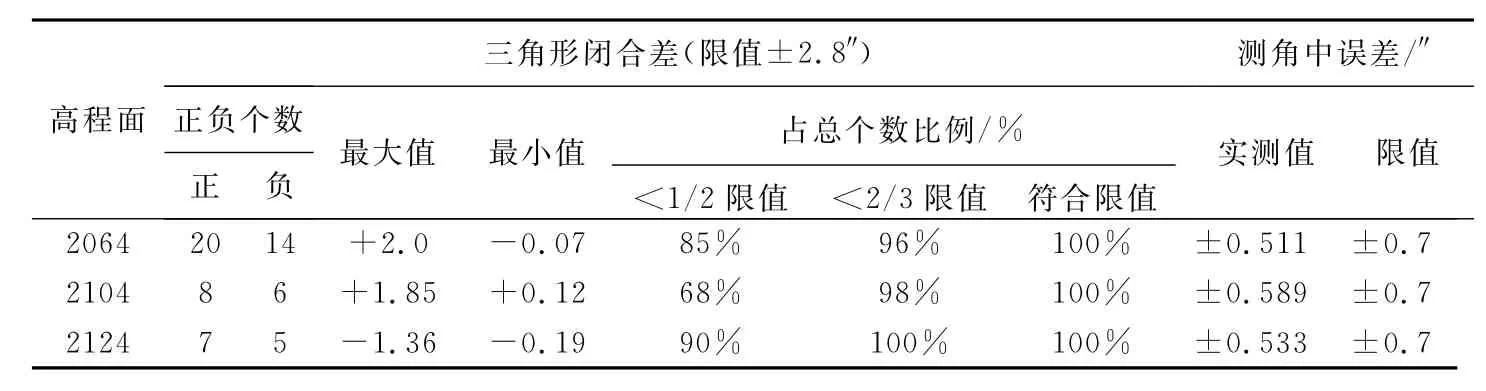

經會東鉛鋅礦露天坑邊坡變形觀測,其中的一組測線各個觀測點的點位精度統計為:最短邊邊長為25.397m,最長邊的邊長為156.893m,經過嚴密平差后,最弱邊中誤差為1/70000,單位權中誤差為1.53″。各點點位中誤差統計見表1。三角形閉合差見表2。

4 邊坡變形監測

對于不同類型、不同階段的邊坡,根據工程所處的階段和規模,以及邊坡變形的速率等因素,邊坡變形監測的周期及頻率有所不同,應視具體情況而定。本次觀測根據有關規范及領導要求,定為每月觀測1次。變形量增大和變形速率加快時可以加大監測頻次。

表1 各點點位中誤差統計

表2 三角形閉合差

本次變形數據分析只是對相關觀測數據作了變形回歸分析,繪制了位移過程線并進行了形變檢驗及顯著性檢驗。監測資料主要有:監測月報表、監測總表;地表位移變形矢量圖、各監測項目在各種不同工況和特殊日期變化發展的形象圖;限于文章篇幅,相關分析報告本文也不多做陳述。

5 結 論

生產實踐證明,本次礦山變形觀測網及礦山變形觀測系統的建立科學、合理、有效,能夠滿足礦山生產的需要,可為礦山管理部門的決策提供數據支持,為后期公司對露天坑邊坡的治理工作提供依據。

[1]李志偉,賀躍光,朱建軍.邊坡多點監測資料的聯合分析模型及其修正[J].礦冶工程,2005(3).

[2]丁繼新.邊坡位移監測的若干技術問題[J].水文地質工程地質,2007(5).

[3]吳永博,高 謙.礦山邊坡變形動態綜合監測技術及穩定性預測[J].金屬礦山,2008(6).

[4]王云鵬,楊勝利.露井聯采邊坡穩定性影響因素分析[J].煤炭工程,2009(12).

[5]劉延佰.工程測量[M].北京:冶金工業出版社,1984.

[6]劉艷輝,戴謙訓,劉大安.龍潭水電站左岸蠕變體B區邊坡位移監測分析[J].工程地質學報,2005(2).

2011-11-17)

李永懷(1974-),男,陜西扶風人,測量工程師,現主要從事礦山測量技術管理工作,Email:llyyhh0426@sina.com。