裂縫性特低滲透砂巖油田注水開發調整對策

——以大慶長垣外圍他拉哈油田英51區塊為例

唐從明 (中石油大慶油田有限責任公司第九采油廠,黑龍江 大慶 163853)

裂縫性特低滲透砂巖油田注水開發調整對策

——以大慶長垣外圍他拉哈油田英51區塊為例

唐從明 (中石油大慶油田有限責任公司第九采油廠,黑龍江 大慶 163853)

裂縫性特低滲透砂巖油田普遍存在壓裂井含水上升快、層間矛盾突出,而未壓裂井難受效、產量遞減快的特點。以大慶長垣外圍他拉哈油田英51區塊為例,通過油田生產動態分析及靜態裂縫研究,提出了裂縫性特低滲透砂巖油田注水開發調整的幾點建議。

裂縫;特低滲透;注水開發

裂縫性特低滲透砂巖油田在開發中普遍存在壓裂井(層)易沿裂縫方向受效,但受效后含水上升快,未壓裂井(層)難受效、產量遞減快的特點。大慶長垣外圍他拉哈油田英51區塊位于黑龍江省大慶市杜爾伯特蒙古族自治縣石人溝漁場西南1.0km,構造位置位于松遼盆地中央坳陷區古龍凹陷他拉哈向斜西南翼。在高Ⅳ組頂面構造圖上,左側發育一條近似南北向、向西傾斜的正斷層,區塊于該斷層的上升盤,形成了一個構造圈閉,構造圈閉線為-1990m,閉合面積1.1km2,閉合高度約50m。區塊共發育薩爾圖、高臺子、青一段、扶余、楊大成子油層,主要開采目的層為高四組。高四組孔隙度11.0%~15.5%,滲透率(0.35~1.82)×10-3μm2;青一段油層孔隙度11.0%,滲透率0.45×10-3μm2;扶楊油層孔隙度5.2%~9.8%,滲透率在(0.1~0.27) ×10-3μm2,是一個典型的裂縫性特低滲透油田。

1 區塊產量遞減狀況及原因分析

1.1產量遞減狀況

英51區塊2004年12月撈油投產,2005年2月水井投注,采用200m×200m井網注水開發,2005年4月油井壓裂轉抽,壓裂初期井口平均日產液192.5t,日產油12.7t,綜合含水55.67%。截止2011年12月,該區塊井口日產液28.7t,日產油12.7t,綜合含水55.67%,日注水100m3,累計注采比1.0,采油速度0.14%,采出程度5.98%,年綜合遞減率42.74%,平均月遞減率4.75%。如果繼續按照當前注水方式開發,按此速度遞減,到2012年底,區塊日產油量將低于5.0t。

1.2產量遞減原因分析

1)壓裂井含水上升產量遞減快 裂縫的高滲透性使得注水易沿裂縫方向形成突進,注水受效后沿裂縫方向見水,主力層水淹后,非主力層難以接替,層間平面矛盾突出,產量遞減快[1]。

筆者統計不同井排生產情況:油井排29口生產井,見注入水6口,水淹3口(壓裂裂縫),產液33.0t,產油20.4t,綜合含水38.24%;水井排15口生產井,見注入水12口,地層水2口,未見水1口,其中水淹4口,產液22.8t,產油3.0t,綜合含水86.7%。見注入水較早的6口井,平均見水時間3個月,方向為同井排右側水井,層位以高四組為主,與主應力方向相吻合,見水時累計砂巖注水強度只有260~360m3/m。

見水和受效情況表現為明顯的裂縫性見水特征。而該區塊通過從取芯觀察、測井、無源微地震法監測結果和動態變化等綜合分析證實,儲層中發育東西向天然裂縫[2]。

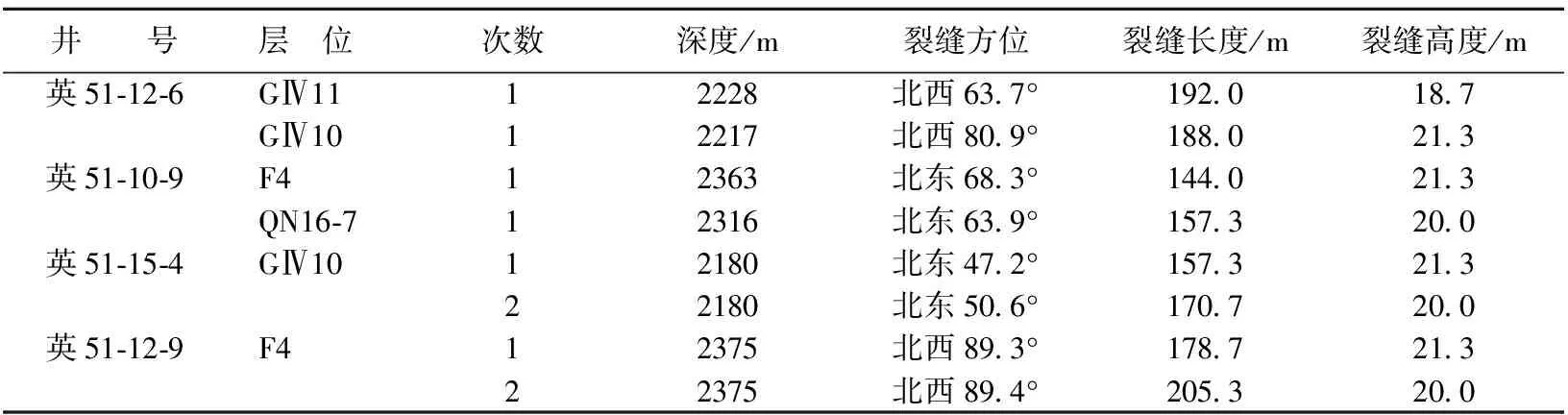

人工裂縫監測4口井,共5個層位(見表1),裂縫方向集中在北東68.3°和北西89.4°之間,與地應力測試結果相符,與井排方向基本一致。

表1 英51區塊人工裂縫監測成果

表2 微地震點的分布方向(裂縫方向)

應用微地震技術對英51區塊注水前緣進行監測, 監測給出的微地震點分布方向反映了井周的裂縫走向(見表2)。由表2可以看出,北東東向是最多的裂縫方向,該方向反映了應力場的作用和影響,接近最大水平主應力方向。北西西向是第2多的裂縫走向,反映原生裂隙帶的存在,也與非排方向相符合。

不同壓力下,優勢裂縫的走向不盡相同,但多為東西向,也與最大主應力方向一致,與見水受效方向基本一致,進一步驗證了動態生產數據的變化。

2)區塊未受效壓裂井產量遞減快 統計各井層壓裂和未壓裂產量,產量幅度下降最大的是壓裂高四組油井,日產油由85.0t下降到29.7t,平均月遞減率為7.4%,比區塊平均月遞減率6.6%高0.8%。注水開發50個月,仍有15口井無受效跡象,其中水井排油井2口,油井排油井13口,占油井排總井數的44.8%。

2 注水開發建議及效果分析

2.1注水開發建議

結合以往油田開發經驗,針對英51區塊東西向裂縫發育,水井排油井東西向裂縫性見水后已水淹的實際,建議由面積注水逐步向線性注水轉變。

2.2注水開發效果分析

轉注水井排15口油井,轉注完成后,區塊平均水驅控制程度由75.5%上升到84.3%。應用國家儲量委員會推薦的大慶外圍采收率計算公式,計算區塊預測采收率[3]:

ER=0.1893+0.0745lg(K/μ0)-1.2644φ+0.0005S+0.3355Wf

式中,ER為原油采收率;K為空氣滲透率,10-3μm2;μ0為地層原油粘度,mPa·s;Wf為開發井網條件下的水驅控制程度,%;S為井網密度,口/km2;φ為有效孔隙度,%。

高四組滲透率1.08×10-3μm2,有效孔隙度13.25%,水驅控制程度由轉注前87.3%上升到轉注后94.0%,采收率由轉注前12.7%上升到14.9%;青一段滲透率0.45×10-3μm2,有效孔隙度11.0%,水驅控制程度由轉注前80.2%上升到轉注后90.4%,采收率由轉注前13.1%上升到16.6%;扶余油層滲透率0.1×10-3μm2,有效孔隙度7.5%,水驅控制程度由轉注前46.0%上升到轉注后58.2%,采收率由轉注前6.1%上升到10.1%。預計可增加可采儲量4.12×104t。

[1]艾尚軍,郭殿軍.砂巖油田開發地質研究內容與方法[M].北京:石油工業出版社,2002:76-79.

[2]趙向東,陳波.微地震工程應用研究[J].巖石力學與工程學報,2002,21(S2):2609-2612.

[3] 王樹立,蘭麗鳳.大慶外圍油田采收率評價方法[J].大慶石油地質與開發,2008,27(5):53-57.

10.3969/j.issn.1673-1409(N).2012.09.020

TE348

A

1673-1409(2012)09-N058-02

2012-06-25

唐從明(1984-),男,2006年大學畢業,助理工程師,現主要從事油田開發方面的研究工作。

[編輯] 洪云飛