沈陽市地鐵1號線鐵西廣場—興工北街區間水文地質條件分析

梁永國

(廣東省工程勘察院,廣東廣州 510510)

在工程地質勘察過程中,水文地質問題顯得尤為重要,然而在實際中卻容易被忽視,《巖土工程勘察規范》GB50021—2001中明確了地下水勘察要求。事實上,水文地質和工程地質二者關系密切,互相聯系和互相作用,地下水既是巖土體組成部分,直接影響巖土體工程特性,同時又是基礎工程的地質環境,影響建筑物穩定性和耐久性。特別對于地下工程,比如城市地鐵交通軌道工程,地下水的作用成為工程成功與失敗的關鍵因素,必須進行專門的水文地質勘察。以沈陽市1號線線鐵西廣場—興工北街兩個站位區間地下水勘察為例,淺析該區間CK9+546.30~CK10+869.30地下水特征與地鐵修筑工程的相互關系。

1 水文地質條件概述

1.1 地表水文特征

沈陽城區主要地表水體為渾河,在城南由東向西流過。據渾河沈陽站1970~2000年31年系列資料,多年平均流量 45.90m3/s,最大流量為 152m3/s(1995年),最小流量為16.6m3/s(1990年)。渾河沈陽站2001年最大流量為760m3/s(8月7日),最小流量為3.48m3/s(7月18日),年平均流量14.6m3/s;2002年最大流量為292m3/s(5月3日),最小流量為8.61m3/s(11月28日),年平均流量為27.9m3/s。另有南運河、北運河和衛工明渠,均為人工地表水體,受人為控制。

1.2 水文地質條件概述

(1)地下水賦存條件

渾河沖洪積扇由新老兩扇疊置而成,其地下水賦存條件與古地貌、地層成因,結構及水理性質密切相關,整個渾河沖洪積扇蘊含豐富地下水,從扇頂到扇尾,含水層厚度逐漸增大,其中沈陽站一帶因基底凸起,厚度變小。水平向上巖相顆粒由東向西沉積物粒徑由粗變細,東部以卵石、圓礫為主,西部漸變為以砂礫為主;垂向上,由單層結構逐漸變為多層結構;含水層水量亦相對由極豐富變為豐富。

根據地下水賦存條件、水理性質和含水層結構特征,將該區間地下水類型劃分為松散巖類孔隙潛水和松散巖類孔隙微承壓含水層。第四系渾河新扇粉質黏土層和上更新統渾河老扇粉質黏土層組成相對隔水層。

(2)地下水補給、徑流及排泄

地下水補給主要為周邊區域地下水側向徑流補給和垂向上大氣降水入滲補給。由于沖積、沖洪積扇土層分布不均一性,相對隔水黏性土層往往呈現透鏡體狀,使兩類含水層之間經天窗聯通。另外,由于區段內分布有各類自備井,也人為使兩層地下水聯通。

地下水徑流條件好,地下水總體由東向西流,從南市站到啟工街站水力坡度約為0.88‰,但人為開采地下水嚴重,使得局部地段地下水流向有所變化。地下水排泄方式主要為向下游徑流排泄和人工開采。

(3)區段地下水位動態影響因素

該區地下水系統輸入方式可分為天然輸入和人工輸入兩大類型。天然輸入包括渾河滲漏、降水入滲、地下徑流流入、渠道入滲等。人工輸入有市政水源開采、工業自備井開采。

①河水入滲

由于渾河水與區內砂礫卵石層孔隙潛水含水層有密切水力聯系,加之在開采條件下河水位普遍高于地下水位,使之河水在全年內(枯、平、豐水期)通過垂向和側向入滲補給地下水。

②降水入滲補給

降雨入滲補給量大小與區內地形、包氣帶巖性、潛水埋深、降水特征等因素有關。本區地形平坦,坡度較小,利于降水入滲,但由于市區為建筑物和柏油馬路覆蓋,降雨入滲補給受到影響。

③徑流補給排泄

本區地下徑流補給主要集中于東部渾河新沖洪積扇之頂部地段、北部邊界一帶及西部邊線地段。補給坡度東西部分別為0.002 21、0.002 84,北部平均為0.002 42。東、西部地區主要接收渾河高低漫灘孔隙潛水與一級階地孔隙微承壓水之補給,地下徑流排泄主要集中于西部邊界。

④人工渠道入滲補給

本區段存在衛工明渠,南北走向。明渠寬約20m,水深約 0.5m,渠底高程為 36.16m,渠斷面為2.4m×2.2m。從觀測穩定水位來看,地下水流向從東往西,而在明渠兩側地下水流水位略低于周邊鉆孔中地下水水位,表明衛工明渠與地下水在本次勘察部位水力聯系較微弱。

⑤水人工開采

區內人工開采主要有市政水源井、工業自備井。

(4)區段地下水位變化特征

①水位年內變化特征

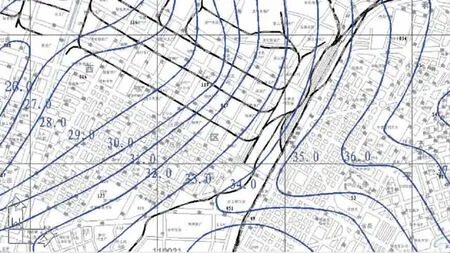

區內地下水位變化,一般每年有一個峰值和一個谷值。峰值一般出現在每年8、9月份,此時段為降水量較大的豐水期;谷值一般出現在每年5、6月份,為枯水期。由于地下水系統結構差異和氣象水文因等、人為因素影響程度不同,各亞系統輸出特征亦有所差異。區段地下水等水位線見圖1、圖2。

圖1 區段地下水等水位線(2002年5月)

圖2 區段地下水等水位線(2002年9月)

根據地下水開采類型分為徑流開采類型區和人為開采類型區,其地下水位變化規律如下。

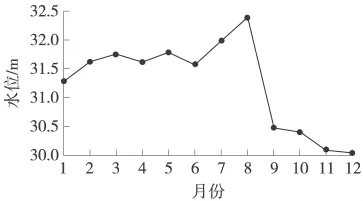

徑流開采類型區:該類型區主要受徑流開采因素影響。地下水位從年初開始緩慢下降,由于工業自備井開采影響,5~6月水位達到最低值;6月末以后,由于進入雨季,側向地下徑流增加,水位抬升,7~9月達到峰值,10月末水位又開始下降。年內水位變幅大,一般為2~3m,大者可達4~5m。歷年水位趨于穩定,見圖3。

圖3 周邊利用水文孔2002年地下水位變化曲線

人為開采類型區:主要分布于鐵西區于洪水源等地。該動態類型區完全受人工過量開采所控制,地下水動態自然周期變化規律已遭到嚴重破壞。1~3月地下水位略高,年末水位與全年比較處于最低值。年內水位變幅1~2m。其動態曲線呈波浪狀下降。

②地下水位年際變化特征

由于天然和人為因素輸入強度分布不均勻,輸出響應的地下水位變化也較大,下面按區內地下水系統各亞系統(地貌單位)分別闡述。

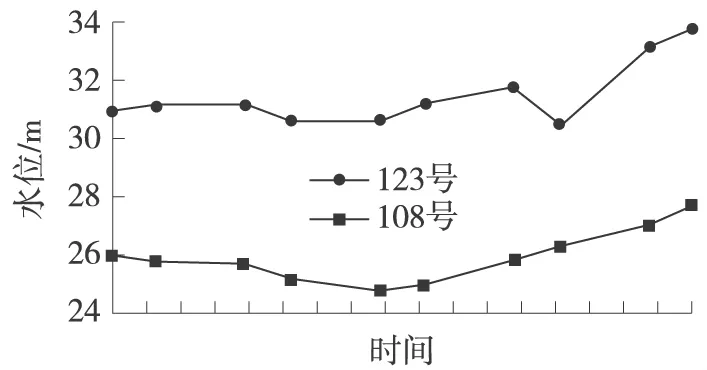

位于上游段東部漏斗中心的周邊利用水文孔,1994年后一直處于上升,尤其是1997年后是快速提升之勢,升高達10m,其原因是地段工業自備井可采量大量減少所致。位于鐵西漏斗區邊緣周邊利用水文孔,從1982年始至1999年,其水位逐漸從22.5m一直上升至40m,上升幅度達17.5m,其主要原因鐵西漏斗區及與該孔鄰近原大東漏斗區工業自備井開采皆大量減少所致。位于原大東漏斗西北、鐵西漏斗東北邊緣周邊利用水文孔,從1984年至2000年其孔位高程始終穩定34.8~35.5m之間,特別是1994年以來有所回升,具體情況見圖4。

圖4 區段內多年地下水位變化曲線

③區段內地下水位降落漏斗演變特征

隨著區內地下水開采量逐年變化和地下水位下降,以市政水源和工業自備井集中地區為中心,逐漸形成了水位下降漏斗。

1962年西部漏斗中心在鐵西興華造紙廠一帶,漏斗面積為37.1 km2,至1980年以31m線形成封閉漏斗。1989年從青年大街、松江、北陵湖一帶32m水位線為分水嶺仍存在東、西兩大漏斗區。1996年以青年大街、松江、陵東一帶38m水位線為分水嶺仍存有東西兩漏斗。漏斗中心移至于洪水源地區,中心水位高程為19.13。2000年因原東部漏斗區內工業自備井開采量減少,38m水位線穿過,在東北六藥廠繞過南塔水源向壩南2號井穿河而過,從而形成以37m線為分水嶺,以西部漏斗為主的東西兩個漏斗。南部新漏斗區中心位于于洪水源地和李官堡水源。

整個地區由北向南、向西已呈現居高臨下補給態勢。原西部漏斗區漏斗中心已由原興華造紙廠向西、西南移至于洪、李官堡水源地段。河北、芳士、丁香、塔灣、中山、太原等水源地帶已從漏斗中被剝離。漏斗區內地下水位除于洪、李官堡水源呈下降趨勢外,其他地段均有上升,其上升幅度為2~9m。其中以鐵西工業自備井集中開采地段上升幅度較大。

2 場地水文地質條件

勘察期間各鉆孔均見地下水,在CK9+546.30~CK9+820段見兩層地下水,第四系渾河新扇沖洪積粉質黏土層為隔水層,層厚1.20~2.00m。上層地下水賦存于全新統渾河高漫灘沖積礫砂層中,屬孔隙潛水含水層,初見水位埋深為7.80~8.80m,穩定水位埋深為7.90~8.61m,水溫12.7℃~16.0℃;下層地下水賦存于第四系渾河新扇沖洪積中粗砂、礫砂層中,屬孔隙微承壓水,承壓水頭埋深為9.00m(SA-42-1孔,2003年10月15日);在CK9+820處粉質黏土層尖滅,使下層微承壓含水層與上層潛水含水層相通而水力聯系密切。

在CK9+820~CK10+869.30段,由于上更新統渾河老扇粉質黏土層分布不連續,地下水主要賦存于第四系礫砂層中,屬孔隙潛水含水層,其初見水位埋深為7.80~9.70m,穩定水位埋深為7.80~9.50m,水溫10.0℃~15.0℃。另外,CK10+334.77處 ZX-0622鉆孔初見水位為2.20m,為上層滯水。

2.1 水文地質參數計算

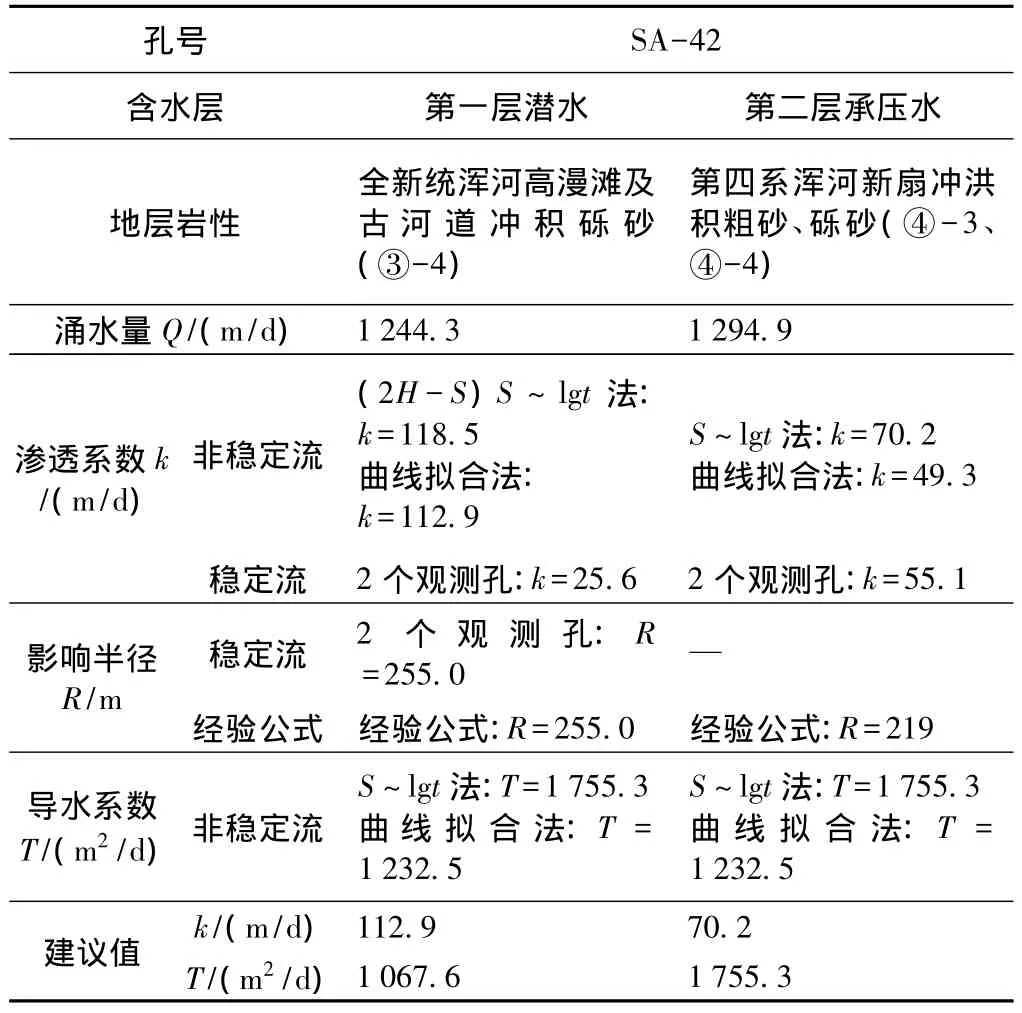

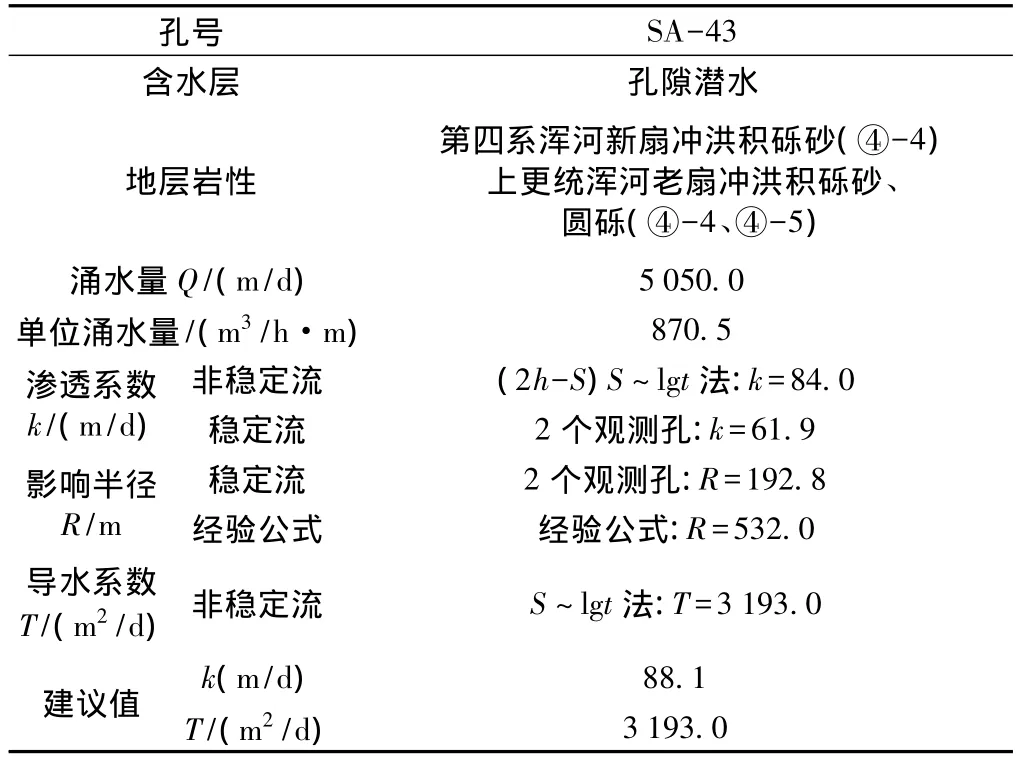

為了解含水層富水性,在SA-42、SA-43孔分別進行了現場穩定流和非穩定流抽水試驗,水文地質參數見表1、表2。

表1 含水層水文地質參數一覽

表2 含水層水文地質參數一覽

2.2 滲透系數選用

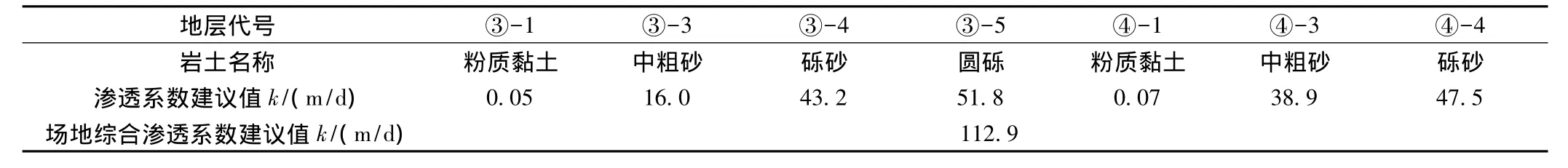

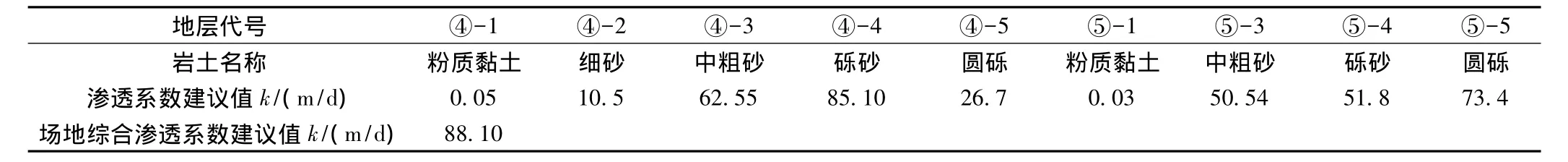

該區間各類土層滲透系數選用,采取室內滲透試驗、現場抽水試驗和地區經驗綜合確定,場地綜合滲透系數由現場混合抽水試驗確定。具體選用見表3、表4。

2.3 隧道涌水量預估

(1)預估模型

由于水文地質條件存在差異性,不同地段隧道涌水量是不同的,故分段估算比較合理。在分段概化水文地質條件時需同時滿足三個條件:

①含水層性質基本相同(即含水層滲透系數差別不大),可以合并;

表3 CK9+546.30~CK9+820段地層滲透系數(k)選用

表4 CK9+820~CK10+869.30段地層滲透系數(k)選用

②含水層厚度基本相同(即地下水位至含水層底厚度相差不大);

③水位降深基本相同(即隧道結構底板與地下水位距離相差不大)。

據此可將本區間劃分兩段:CK9+546.30~CK9+820段,含水層地層巖性主要為全新統渾河高漫灘和第四系渾河新扇中粗砂、礫砂和圓礫層;CK9+820~CK10+869.30段,含水層地層巖性主要為第四系渾河新扇和上更新統渾河老扇粉質黏土、中粗砂、礫砂、圓礫層。

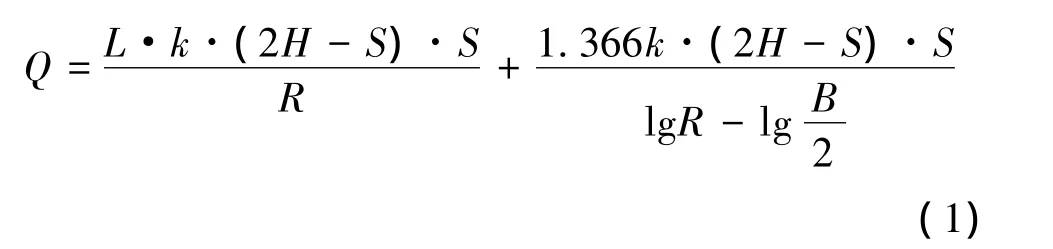

由于隧道經過地段地下水類型主要為孔隙潛水,為簡化計算,采用《地下鐵道、輕軌交通巖土工程勘察規范》中條形基坑出水量(潛水)公式來估算隧道涌水量,計算時假定隧道施工處于止水狀態,且假設坑道寬度為6m,涌水量計算公式如下

式中 Q——隧道涌水量/(m3/d);

H——靜止水位至含水層底板距離/m;

L——條形基坑長度/m;

B——條形基坑寬度/m,取B=6m;

S——水位降深/m,假定水位降至結構底板以下1.00m,本隧道結構底板埋深14.00~

18.00 m,取 S=10.00m;

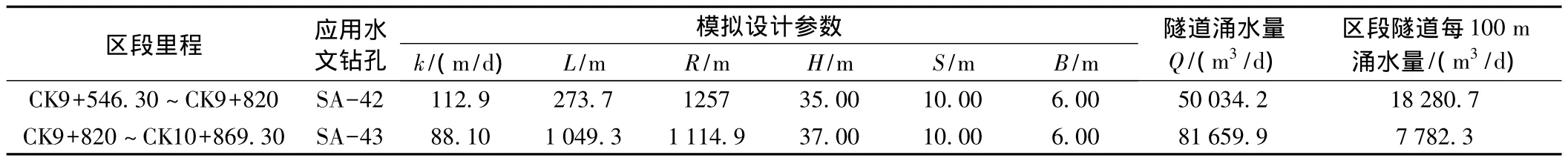

k——滲透系數(m/d)。(2)隧道涌水量預估(表5)

表5 隧道涌水量預估

根據計算結果,隧道在暗挖法施工且不考慮止水措施條件下,CK9+546.30~CK9+820段隧道總涌水量為50 034.2m3/d,CK9+820~CK10+869.30段隧道總涌水量為81 659.90m3/d。

3 盾構開挖防護措施

盾構段地層主要為強透水礫砂和圓礫層,且不具備流動性,在盾構施工時,需要通過對密封艙內棄土添加水、膨潤土、黏土漿液、氣泡、高級水性樹脂等外加劑,經強制攪拌使挖土獲得必要流動性和抗滲性,用以平衡開挖面上水、土壓力,既起到止水作用,又能保持開挖面穩定。盾構法施工段地下水隨盾構機開挖棄土一起排除。

隧道始發井、風井、吊出井明挖法或蓋挖法施工段,建議采用地下連續墻隔水,或在支護結構外側采用旋噴樁作為止水帷幕,基坑內采用管井井點降水或大口井降水抽排,必要時配備適量回灌井,以控制周圍地下水保持一定高度。為了保護地下水資源或減少地下水對周圍環境影響,亦可在基坑坑底高壓注漿封堵地下水。

4 結論

整個場區地下水呈北高南低、東高西低之勢,每年8、9月份為豐水期,5、6月份為枯水期。沈陽地鐵1號線CK9+546.30~CK9+820段,勘探深度內地下含水層分兩層,第一層水賦存于第四系渾河沖積層中,屬第四系松散巖類孔隙潛水,滲透系數k=112.9m/d;第二層水賦存于第四系渾河沖洪積層中,屬第四系松散巖類孔隙微承壓水,滲透系數k=70.2m/d。CK9+820~CK10+869.30段為混合水層,滲透系數k=88.1m/d。

隧道洞身主要處于渾河高漫灘沖積孔隙潛水層和渾河新扇沖洪積孔隙潛水層中,穿越地層為強透水層,地下水豐富,建議隧道防排水設計和施工必須全面考慮氣溫、雨雪、水文地質等條件因素影響;此外還應預測到隧道建成后水文地質條件變化(特別是人工開采地下水引起水位大幅升降)給運營和環境地質帶來不利因素,預先提出補救措施,做到防患于未然。

[1]GB50021—2001 巖土工程勘察規范[S]