也談術語形成的經濟率

童毅見

(解放軍外國語學院,河南洛陽 471003)

引 言

針對術語形成的經濟率理論上的模糊點,本文重點探討了停用詞和術語中的標點符號對術語系統經濟指數的影響,利用MATLAB(Matrix Laboratory,譯為矩陣實驗室)工具,將術語條目數的采樣間隔改為10條(原文中是500條),做出了經濟指數、術語的構成頻度等與術語條目數的關系,增強了曲線關系的可信度。此外,本文的研究對象是雙語對照的術語詞典,而非單語的術語庫。從單語層面對術語形成的經濟率的研究可以幫助我們更好地進行術語定名,而從雙語層面對術語形成的經濟率進行研究則可以指導術語翻譯,這些都體現了術語形成的經濟率在應用層面的作用。

一 術語形成的經濟率簡介

馮志偉先生在1988年首先提出了術語形成的經濟率,這是對術語學基本理論研究的一個重要貢獻。在一個術語系統中,系統的經濟指數E與術語的平均長度L的乘積,恰恰等于單詞的術語構成頻率F。用公式表示為:

F=EL[1]

這個術語形成的經濟率,簡稱為“FEL公式”。其中F表示單詞的術語構成頻率,E表示術語系統的經濟指數,L表示術語的平均長度,其定義分別為:單詞的術語構成頻率F=R/W,其中R表示術語系統中的總單詞數,W表示不同的單詞個數;術語系統的經濟指數E=T/W,T表示系統的術語數;術語的平均長度L=R/T。

對于一個術語系統而言,其經濟指數越大,系統的經濟效應就越高。提高系統的經濟率的最好辦法是在盡量不過大改變術語的平均長度L的情況下,增加單詞的術語構成頻率,這樣,在術語形成的過程中,將會產生大量的詞組型術語,使詞組型術語的數量大大超過單詞型術語的數量。在實際的術語系統中,詞組型術語一般都占據大部分,這個事實正是術語形成的經濟率作用的結果[2]。

術語形成的經濟率反映了術語系統內的術語構詞規律,是語言經濟機制的一種體現。然而,作為術語學領域的重要規律,學者們對術語形成的經濟率的研究還有待提高。除了馮先生之外,鮮有學者專門對術語形成的經濟率進行研究探討。實際上,即便是馮先生自己,對這一規律的研究也僅限于理論層面,研究對象只有單語言術語庫,在部分理論的探討過程中還存在模糊點。例如在研究經濟指數和術語條目數之間的關系時,并未說明是否考慮了停用詞對經濟指數的影響,所做的圖采樣點過少,使得曲線關系的可信度降低等等。

本文主要實驗詞典為:SAP術語詞典(SAP是信息化建設領域的技術先驅和市場領導者,其全稱為System Applications and Product in Data Processing,它既表示該公司,也表示該公司旗下的產品——企業管理解決方案軟件[3]),該詞典一共含有12 460條術語,每條術語包含英文原文和中文譯文。此外,所涉及的詞典還有船舶詞典和英漢財經詞典,所采用的分析工具有MATLAB 2008和WordSmith 5(語料庫索引軟件)。

二 影響術語系統的經濟指數的因素

1.術語系統中的停用詞

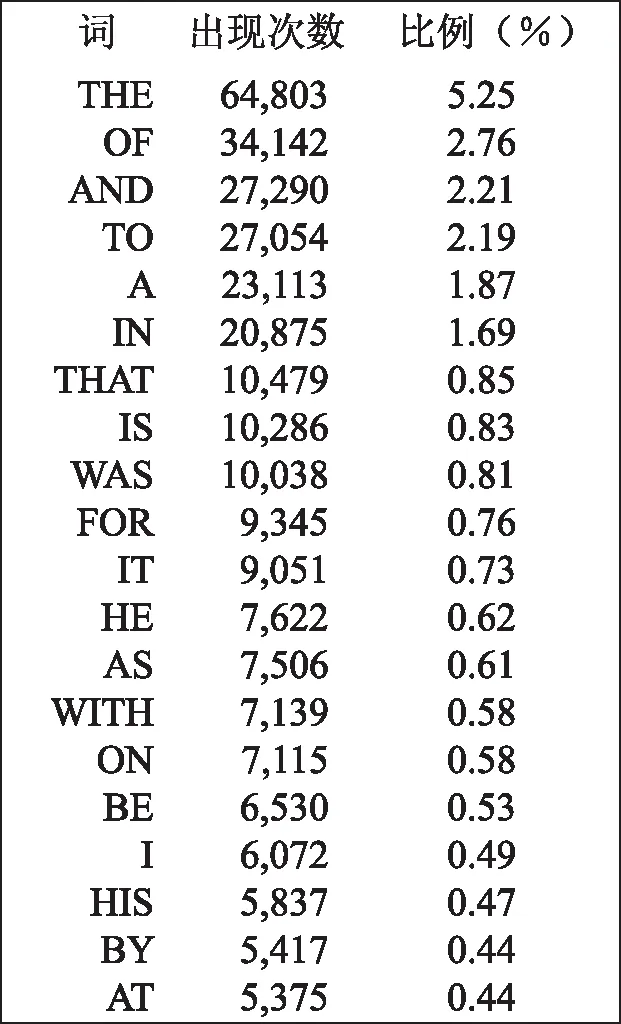

研究表明,在實際文本中,一些停用詞出現的頻率很高,在文本中所占的比例也比較大,下圖顯示了FLOB語料庫(Freiburg-LOB Corpus of British English,英國英語書面語語料庫)中,詞頻最高的20個單詞出現的次數和所占的比例。

圖1 FLOB語料庫中出現頻率最高的前20個詞

圖2 停用詞對經濟指數E的影響

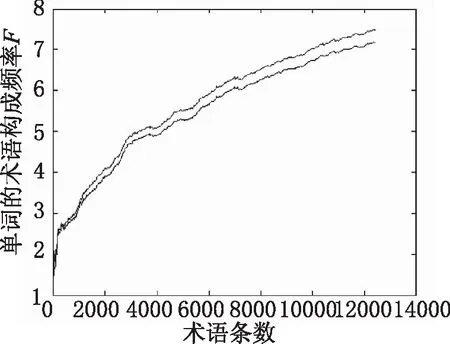

圖3 停用詞對單詞術語構成頻率F的影響

從圖1不難看出,頻率出現最高的詞往往都是代詞、介詞等功能詞,在自然語言處理領域,稱之為停用詞。那么在術語系統中,是否也有這樣的規律呢?術語系統的經濟指數是不是和停用詞有比較大的關系?我們針對SAP術語系統,分別在去除停用詞和保留停用詞的情況下,使用MATLAB計算其經濟指數和單詞術語構成頻率,結果如下:

從圖2、3中不難看出,停用詞的使用雖然對術語的經濟效應有一定的提升作用,但是這種作用并不明顯。這說明在SAP詞典中,停用詞出現的頻度相對來說不是很高。我們使用WordSmith5.0軟件,對包含19 000多個詞條的船舶詞典和包含8000多條術語的財經英漢詞典進行分析,結果顯示,相對于普通文本而言,停用詞所占比例要小很多。這說明術語形成的經濟率雖然與停用詞的使用有關,但造成這一現象的主要原因還是其他主體詞重復多次出現的結果。例如在財經詞典中,“bank”“market”“tax”“fund”等詞出現的次數都比“the”多。

2.術語中的標點符號

在術語系統中,標點符號的使用情況不盡相同。有一些符號如逗號、省略號、括號等的使用,不會影響到整體性和獨立性,但也有一些符號會產生影響,如英語中的“-”。當幾個詞用“-”聯系起來時,這幾個詞不再是獨立的詞,而是合成了一個整體,以單個詞的形式出現,并且這個詞的意思往往與這幾個詞順序排列的意思有所不同。例如詞條book-to-actual discrepancies中的book-to-actual,如果順序排列book to actual,其意義并不明確,用“-”連接起來譯為“賬面與實際”。

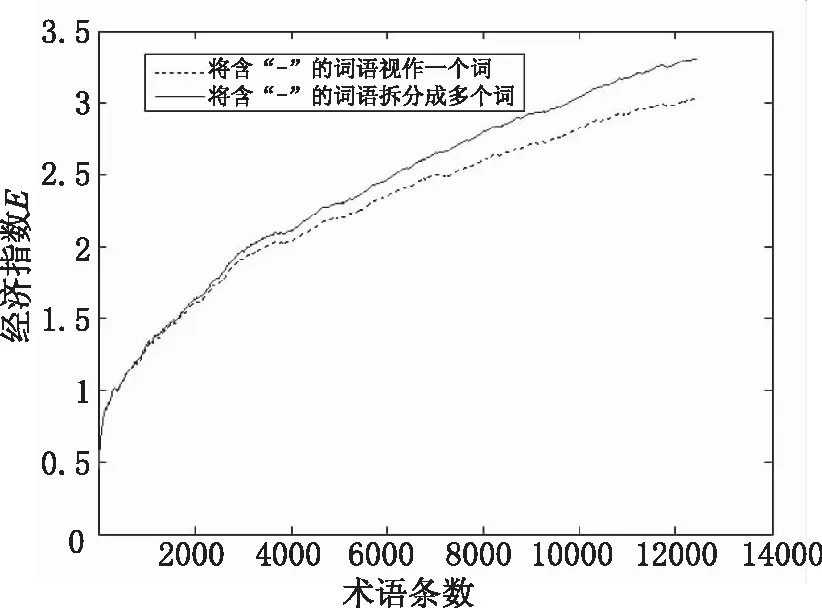

“-”對術語系統經濟指數的影響,可以通過公式估算。在術語條目不變的情況下,加入“-”,術語系統不同單詞數W不好確定,例如book-to-actual,會出現以下兩種極端情況:一是如果book、to、actual分別出現在術語庫其他術語中,作為其組成部分(eg: book a ticket),則加入“-”等于引入了一個新的單詞;二是如果這三個詞都未在術語庫其他術語中出現,則book-to-actual只相當于引入一個新詞,而不帶“-”時“book to actual”相當于引入了三個新詞。以上兩種情況會對術語系統經濟指數產生不同的影響。究竟哪種可能性大,我們通過實驗得到的結果如下:

圖4顯示,引入“-”后,術語的經濟指數E有所下降。這說明第一種情況在SAP術語系統中出現的頻率更高。

圖4 “-”對術語系統經濟指數E的影響

英語中的“-”能將兩個概念之間的聯系緊密化,雖然可能會降低了經濟指數,但是卻更容易讓人理解,所以我們在構建術語系統時除了考慮經濟指數外,還要考慮術語的可理解性。

二 術語經濟率與術語的定名原則

1987年,全國自然科學名詞審定委員會工作會議提出了中文自然科學術語定名的四條要求,分別為:

① 術語的用字應該遵守國家對于語言文字的相關規定;

② 貫徹“一個術語一個含義”的原則;

③ 貫徹協調一致的原則;

④ 定名要遵循科學性、系統性、簡明通俗性的原則。

從整個系統的角度來講,我們還應該合理提高系統的經濟效應。實際上,上述第2條要求指出一個概念應確定一個與之相應的規范的中文術語,既是為了避免術語的混淆和濫用,也在一定程度上提高了系統的經濟指數(即:在術語條目T不變的情況下,不同單詞總數W減小了)。在此,我們從術語形成的經濟率角度出發,對術語定名提出如下建議:

(1)最少引入新詞原則。對于某個領域里新產生的術語的定名,優先在原有的領域術語系統內將已有的術語進行組合,如果行不通才引入新的詞語定名。

例如當“電子郵件”這個新生事物在計算機領域(或者更高一層的電氣工程領域)產生時,對它的定名并沒有引入新詞,而是使用“electronic mail”這個組合而成的新詞。但是也有一些概念,無法利用原有的概念進行表達,或者需要較長的原有概念的組合(不滿足簡明通俗原則),這個時候我們會引入新詞到術語系統中。

從這個角度來講,領域術語系統是一個相對封閉的系統。

(2)限制長度原則。在對術語進行命名時,通過限制術語的長度,既能滿足術語定名的簡明通俗原則,更容易被人們接受,也可以在一定程度上提升術語系統的經濟指數(當單詞構成頻率F不變時,適當減少L,則E增大)。

雖然在術語定名的時候,我們需要充分考慮術語系統的經濟效應,但是在一定程度上講,經濟效應只是術語系統性的一個方面。在對術語進行定名時,如果科學性、系統性和簡明通俗性互相矛盾,就要綜合考慮,合理定名。如果在一個術語系統中過多的單詞重復出現,雖然提升了術語的經濟效應,但是術語的可接受性也會有所降低,容易造成概念之間的相互混淆。

三 術語經濟率與術語的翻譯原則

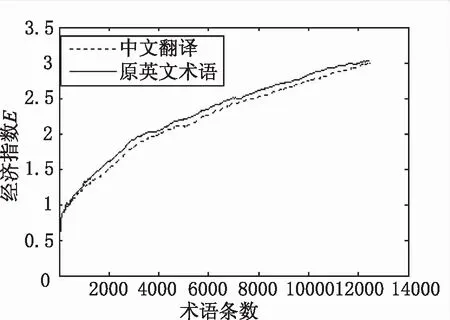

針對SAP術語詞典中的譯文,我們通過對其進行中文分詞,然后適當地進行人工修正,也可以計算出術語譯文系統的經濟指數與術語條目的關系。對比原術語系統和譯文術語系統,得到的結果如下:

從圖5我們可以看出,原術語系統和譯文術語系統的經濟指數在可接受范圍內基本保持了一致。從原理上看,當原術語系統中某個單詞重復出現時,其在譯文術語系統中也應該會重復出現。當然部分術語(尤其是虛詞)在翻譯過程中存在一對零、零對一的情況,如“accumulation of totals:總額累計”中的“of”等,這也導致了原術語系統和譯文術語系統在經濟指數上的差異。但是在術語的翻譯過程中,還是應該盡可能的保證原術語系統和翻譯術語系統的經濟率相差不大。這一點也可以量化為術語系統翻譯評價的指標。

圖5 翻譯過程中經濟指數E的變化情況

術語形成的經濟率啟示我們,在進行術語翻譯的時候,必須遵循相應的原則。

(1)一對一原則。盡量把同一個原詞,翻譯成同一個目標詞。源語言和目標語言的對應關系有零對一、一對零、一對一、一對多、多對一等多種形式,翻譯時要盡量做到統一。例如“account”一詞,如果在之前的術語中被譯成“賬單”,出現一個新的術語包含“account”一詞,我們就應該盡量將其翻譯成“賬單”,而不翻譯成有相近意思的“賬目”。除非其意義變成了“賬戶”這個不同的概念。當然,如果在一個術語系統中同時出現“target”和“index”,雖然二者都可以作“指標”義,但為了避免概念的混淆,我們應該盡可能將其區分開,如將“index”翻譯成“指數”。

(2)參考原則。盡量參考該術語所屬的領域術語系統。確定該詞是否曾經在系統內出現過,只有當這個詞沒有出現過的時候,我們才應該考慮是否能引入一個新的目標語言中的詞。例如當術語系統中第一次出現“entropy”這個詞,我們創造了一個與之匹配的中文詞“熵”。而對于出現過的詞,則應在意義相同的前提下,使用一對一原則。

四 結 語

術語形成的經濟率可以看成是術語系統性的一個體現,它是語言的經濟機制在術語系統中的體現,也解釋了詞組型術語出現頻率較多的現象。在進行術語翻譯和定名時,應該充分地考慮術語系統的經濟效應。反過來,術語形成的經濟率也能在一定程度上指導術語的翻譯和定名。關于翻譯過程中術語系統經濟指標的改變,可進一步研究如何把這種變化量化,使之成為術語系統的評價標準之一。

致謝

本文是在解放軍外國語學院張興副教授的啟發下所寫,張老師也對本文提出了寶貴的建議和意見,特在此表示感謝。

參 考 文 獻

[1]Feng Z. FEL Formula—Economical Law in the Formation of Terms[J].Social Sciences in China,1998(4).

[2]馮志偉.現代術語學引論[M].北京:語文出版社,1997.

[3]SAP全球網站[EB/OL]. http://www.sap.com.