幾個常用光學術語的命名探討

李在清

(中國計量科學研究院,北京 100013)

國際標準化組織相關標準和《國際照明辭典》[1]是我國制定常用光學術語規范的重要參考文獻。近20年來,我國正式出版《國際電工辭典——照明》第3、4版,相關國標和技術規范等同采用了國際標準化組織標準,還出版了《物理學名詞》等術語規范書,大大促進了光學術語的規范化,但是尚有少部分術語在使用過程中存在不規范的現象。下面將列出其中若干術語,分析使用混亂產生的原因,并提出規范化建議。

1. 光

自甲骨文出現象形字“光”以來,光就常被用來指稱能引起人類視覺的一種物質。當紅外射線、x射線和紫外射線被發現后,也曾用“紅外光”“x光”和“紫外光”來指稱這些不可見的輻射。20世紀70年代,國際標準正式推薦“光”是可見輻射的定義,該可見區通常被限定為380~780nm。同時將波長位于約1nm~1mm區間的電磁輻射稱為光學輻射,簡稱為光輻射。這里的光是光學波段的簡稱,不應理解為“光加輻射”。當激光問世后,漢語出現了音譯的“萊塞”和意譯的“輻射的受激發射光放大”等術語。當有學者建議稱laser為激光時,迅速被廣泛接受,澄清了當時的混亂局面。這一術語既簡潔又明確地指明了發光原理。這里的光概念已不局限于可見區,似可理解為光學輻射的簡稱。

2. 光強度

20世紀70年代前,我國的理工科教材習慣用光強度一詞指稱帶有功率單位(W)的物理量。該術語的漢語名稱受英語intensity的影響。國際標準《量和單位 第六部分 光及有關電磁輻射》[2]一直將帶有W·sr-1單位的物理量命名為強度,例如輻射強度、光強度等。國際純粹與應用物理聯合會已在20世紀90年代草擬常用物理量推薦符號表,用強度指稱帶單位W·sr-1的物理量[3],使之與國際標準保持一致。這意味著國際物理界已經放棄了強度的傳統用法。當我國國標等同采用了國際標準化組織標準:用發光強度指稱帶單位W·sr-1的量以后,高校教材也做了一點修正,將過去使用的光強度改為“光強”,英文為intensity of light,以表區別。但是在實際應用中,光強即發光強度的簡稱。具有西方工作經驗的學者在其《太赫茲科學技術和應用》[4]一書中,為了避免混淆,不得不在光強后面跟上帶括弧的功率。

3. 光譜光[視]效率

光譜光[視]效率的定義是波長為λm與λ的兩束輻射,在特定光度條件下產生相等光感覺時,該兩束輻射通量之比,選擇λm使其比值的最大值等于1。符號V(λ)用于暗視覺。在20世紀80年代以前該術語被稱為視覺函數,日本稱它為視感度。《國際照明辭典》[1]改稱為光譜光效率,我國相應的技術規范采納了國際標準的名稱。但在《量和單位 第六部分 光及有關電磁輻射》[2]中,為避免改動太大,將視字嵌在術語中間,變成為光譜光視效率,以此作為過渡。經過慎重考慮之后,在《光學輻射術語及其定義》[5]技術規范中,將方括弧加在視字的兩旁,表明該術語經過10年過渡期可以取消,否則有字義重復之嫌。

4. 調控[度]——modulation

世界上的多數物體不發光,人們之所以能看見它,是因為物體反射、透射和漫反射的結果。評價物體具有這種能力的術語分別為反射比、透射比和漫射系數等。但指稱物體這種綜合能力的術語則出現了不同的聲音:湯定元先生稱它為“輻射與實物交互作用”[6],馮家璋先生稱它為“光物性”。兩位老先生的命名,強調了物理概念,但缺乏評價或度量的意義。因此,有些作者用光譜光度[學]稱謂它。雖然這一術語與度量相聯系,但與光源的光譜測量有交集、容易產生混淆。

20世紀70年代,麥卡米(McCamy)先生在密度測量文獻中首次用modulation一詞概括反射比和透射比這些量的總稱[7]。作者認為該詞較貼切,曾將它譯為“調制量”[8],但考慮到它與無線電技術中的調制相混,遂改譯為調控[度][9],之所以加中括號,意味著這里的度在涉及量時加上,其余情況可以去掉。起調控作用的物體稱為調控體,例如白板、濾光器和毛玻璃片可以總稱為調控體。在描述反射、透射隨波長變化的量時,可以在調控度前冠以限定詞光譜,即光譜調控度。如此命名的調控度既反映了光與物質的相互關系,也隱含了度量的概念。1984年這一術語被納入了國際標準《ISO 5-1∶1984》[10],從而被我國的國標等同采用。

5. 歷練——ageing

在計量測試中,常用“老化”實驗來考核計量器具或標準物質處于模擬運轉條件下計量特性的變化。特別是在挑選標準燈和標準探測器實驗過程中,發光穩定者或響應穩定者勝出,可作為標準使用,穩定性劣者被淘汰。這一實驗的目的,并非考核哪個器件已被老化,或者使哪個器件變老,那又為什么稱它為老化實驗呢?

英文的ageing一詞有兩個解釋[11]:(1)變老的過程,譯為老化是正確的;(2)使(某事物)成熟。直譯為“使燈或探測器成熟”雖是對的,但似乎信而不雅,若譯為歷練,則既信也雅,因此筆者建議使用“歷練實驗”這一名稱。

6. 由英語直譯的4群術語

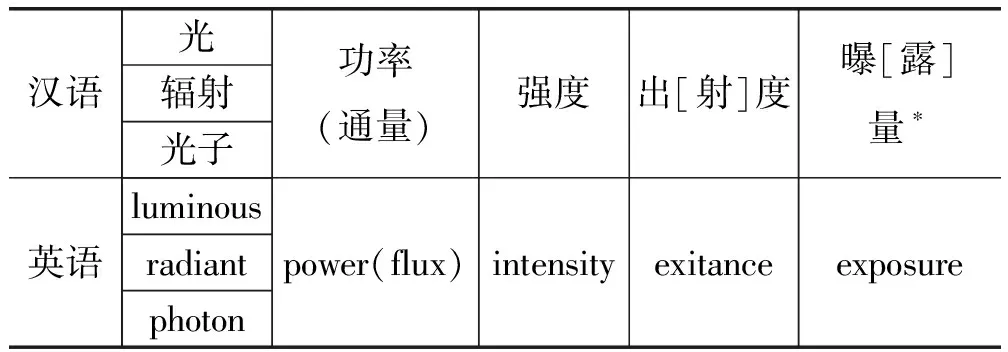

在現代光輻射測量領域中,廣泛使用光度量、輻射度量和光子度量3組術語分別定量評價光輻射,形成了3組并列術語。

對帶有類似單位W、W·sr-1、W·m-2和W·m-2·s的物理量,英語均用power(flux)、intensity、exitance和exposure與之對應,直譯為漢語:功率(通量)、強度、出射度和曝[露]量。在這些名稱前分別冠以光、輻射和光子,則構成了4群新術語,見表1。

表1 英漢對照4群術語

*考慮到曝光量已廣為流傳,所以其他2個術語應譯為曝輻射量和曝光子量。

這種命名法的優點是:簡潔明了,只要清楚光度量的定義,其余兩組量的定義一目了然。

7. 利用漢語命名的2群術語

對帶有類似單位W·m-2和W·m-2·sr-1的兩個物理量,英語不能分別用一個詞來對應3個量,而漢語的特點剛好彌補了這一缺點。照度和亮度這兩個詞可以從光度量、輻射度量和光子度量中獨立出來,從而構成了2群簡潔的術語。英漢對照的2群術語列在表2。

表2 英漢對照的2群術語

*照度與出射度的量綱相同,但其定義各異。

8. 無法用1個詞對應3個物理量的一群術語

英語“radiant energy”譯為漢語輻射能量,它與光子度量對應的術語是“number of photon”,與光度量對應的術語是“quantity of light”,這兩個術語分別譯為光子數和光量。由上述可見對于這3個量英語無法對應,漢語也無法對應。光量與輻射能量有一半對應,但與光度量有混淆之嫌,若譯為光數,雖與光子數對應,但又與輻射能量相去甚遠,不知有何種命名法可以實現1個詞對應3個物理量?

從上述術語的分析可以看出,要改變這種光學術語制定與使用不規范的現狀,一方面,必須積極參加包括術語規范化在內的相關國際學術活動;另一方面,要處理好大學會(如物理學會)和專業學會(如計量測試學會)的關系。專業學會處于第一線,應用經驗最豐富,部分術語主要流行于該專業,它在規范化中的權重較大,大學會應當尊重專業學會的意見;大學會視野寬闊,基礎雄厚,應擔當起通用的綜合術語的規范化重任。另外,還應遵從使用全國科學技術名詞審定委員會公布的規范名詞。最后,應做到中西結合,充分發揮漢語和外語的特點,構建一個既是漢語的也是世界的科學術語體系。

參 考 文 獻

[1]International Lighting Vocabulary[Z]. CIE publ,1987 .

[2]ISO 31-6 量和單位第六部分:光與有關電磁輻射量和單位[s].北京:中國計量出版社,1992.

[3]Palmer J M. Getting intense on intensity [J] Metrologia, 1993, 30(4):371-372.

[4]許景周,張希成.太赫茲科學技術和應用[M].北京:北京大學出版社,2007.

[5]JJF 1032光學輻射計量名詞術語及定義[s] .北京:中國計量出版社,2005.

[6]湯定元.關于光度學和輻射度學的一些技術名詞的意見[J].物理,1973,2(3):161-168.

[7]McCamy C S. Concepts,terminology and notation for optical modulation [J]. Photographic Science and Engineering, 1996,10(6):314-317.

[8]李在清,馬振生,陳銳.材料對光輻射的調制特性及測量[J].照明工程學報:1988, 1(2):66-71.

[9]李在清.光學輻射計量術語規范化的進度[J]. 中國科技術語,2007,9(3):29-33.

[10]ISO5-1 Photography-Density Measurements-Part 1: Terms,Symbols and Notations[S]. 1984.

[11]霍思比,李北達.牛津高階英漢雙解詞典[Z].北京:商務印書館,牛津大學出版社,2002.