國內外就業能力研究述評

金星彤

(遼寧師范大學 管理學院,遼寧 大連 116029)

國內外就業能力研究述評

金星彤

(遼寧師范大學 管理學院,遼寧 大連 116029)

就業能力是實現社會成員就業、員工職業生涯發展和組織核心競爭力提升的重要基礎.通過梳理國內外研究文獻,厘清就業能力理論研究的脈絡體系,歸納整理就業能力的焦點與對象、內涵與價值以及測評與模型等方面內容,為該領域的深入研究提供理論支持,為人力資源開發實務拓展思路.

就業能力;勞動力;職業生涯;素質

一、引 言

就業能力(employability)亦被譯為可雇力,因各國研究側重不同,學者們所采用的具體名稱也大相徑庭.關于基礎能力的稱謂有:技能(skills)或資格(qualifications),普通技能(common skills),一般技能(generic skills);關于重要能力的稱謂有:核心能力(core ability),核心技術(core skills),關鍵能力(key competencies),關鍵資格(key qualifications);關于通用能力的稱謂有:交叉能力(crossing competencies),遷移能力(transferable competencies),橫向轉換能力(transversal competencies)等.但為各國所普遍認同和采用的依然是就業能力(employability)這一共通性詞匯.社會成員的就業能力與宏觀經濟充分就業目標高度相關,對企業核心競爭力的培養和維持至關重要,同時與員工個人的學習成長也有密切聯系,因而早已為世界各國所普遍關注.本文旨在通過對國內外研究文獻的梳理,對就業能力的焦點和對象、內涵與價值、測評與模型等方面內容進行綜合分析,為就業能力研究的后續展開提供些許借鑒.

二、國外就業能力研究縱覽

1.研究焦點與對象

就業能力這一概念最早由英國經濟學家Beveridge在其1942年出版的《社會保險和聯盟的服務》一書中提及,指出就業能力以熟練勞動力(able-bodied workers)的可利用率為根據.20世紀五六十年代,戰后經濟開始復蘇,勞動力市場卻出現勞動供給相對不足的局面,因而這一期間有關就業能力的研究多服務于充分就業這一宏觀經濟目標,針對體力上、精神上或者社會交往上的無能力者(disabled)在勞動力市場中的狀態,強調與工作和自我映像(selfimage)密切聯系的態度變量,及其對就業能力的重要影響作用,并認為通過政府干預性或刺激性政策促使失去勞動機會的個體轉變態度,積極進入勞動力市場參與勞動,是提高就業能力的最主要措施[1].

20世紀70年代早期,經濟形勢發生了變化,雖然就業能力的研究目的依然確定在充分就業上,但是出于對不斷提高的失業率的關注,使得對就業能力的相關因素分析從態度轉移到知識和技能方面.人們開始意識到自己應該具有適應職業可能的多種技能,并需要主動了解自己在勞動力市場中所處的位置以及當下的就業形勢.于是Hoyt(1978)提出了"可轉移的"技能,即在不同工作情勢下均能維持其價值的技能,它將減少受雇者在波動的勞動力市場中受到傷害的可能,其中最為重要的可轉移技能就是社會及關系技能(social and relational skills),這對于得到或者轉換工作都十分重要[2].

20世紀80年代,雇主為適應產品、服務和流程快速變化的客觀要求,調整了就業者的工作時間,這引起了就業需要的波動.于是就業群體被人為地區分為永久性工作人員和臨時性零工人員[3].經濟的靈活性增加了對受雇者基于就業能力的績效表現以及對不連續性職業生涯感知的要求.在融合了態度、知識和技能等方面的就業能力"元特征"(meta-characteristic)之后,就業能力演化為個體具備的不斷將其積累的知識與技能進行再銷售的能力.于是"可雇傭的個體"成為他或她自己的"無邊界職業生涯"的永久經紀人[4].在組織層面上,要求組織順應環境的變化,提高雇員(特別是內部勞動市場中的核心人員與長期穩定人員)在企業內部靈活適應各類崗位的能力,至此就業能力不再僅被視為勞動力市場的工具,而被看成是企業內部優化人力資源配置的重要管理手段.

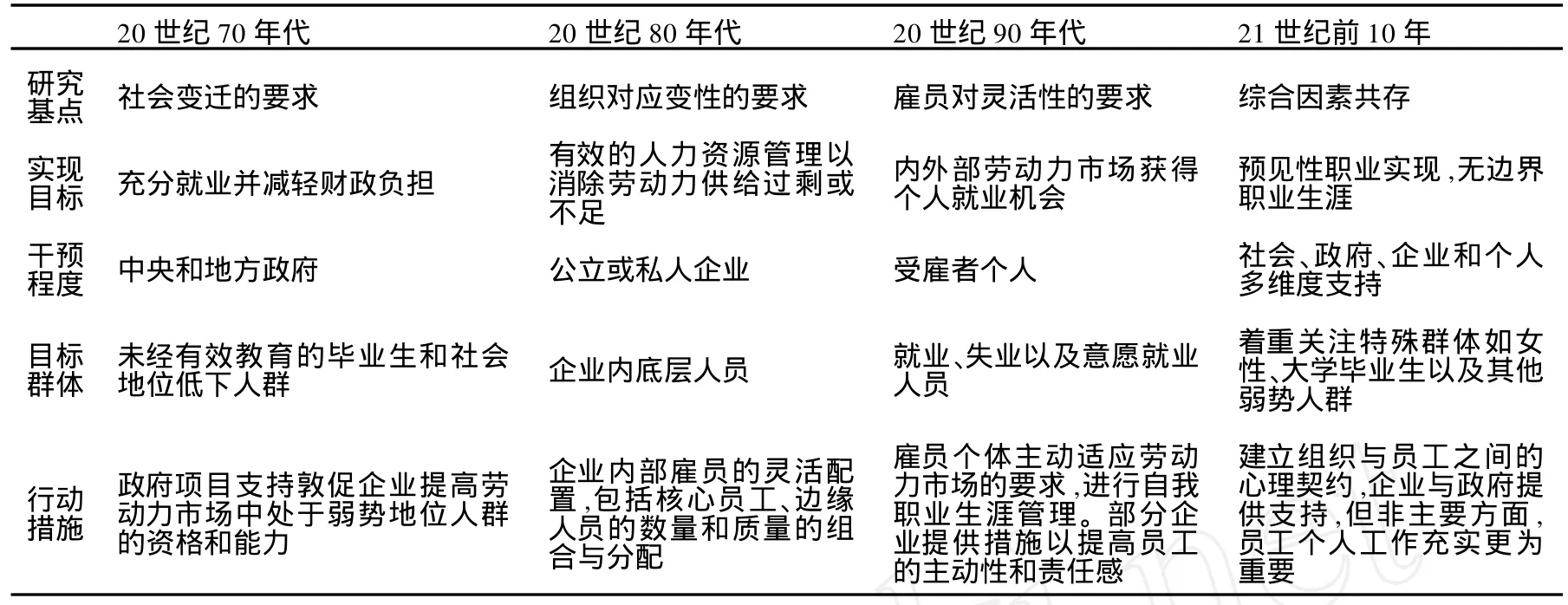

20世紀90年代,就業能力被視為政府、雇主以及個體三方共擔的責任,研究重點轉至勞動力市場工具的價值上.但與六七十年代相比,就業能力的涵蓋范圍發生了改變,更具研究價值的內容界定已擴大至全部現實就業人口,而非僅僅局限于失業人群;同時各種研究資料印證了就業能力是促使個體意愿進入勞動力市場,在組織內或者組織之間獲得職業,以保障職業生涯安全的最為可靠的選擇.因此,較之政府機構和雇主影響而言,個人能力的提高是決定其能否在內外部勞動力市場獲得工作的最為重要的因素.隨著研究的擴展,就業能力開始被視為雇主與雇員之間新的心理契約的橋梁.故而,雇員應該對自己的職業生涯負責,而雇主應為員工發展和能力提高提供必要的支持和設施[5].Gazier (1999)對20世紀就業能力研究側重點的變遷加以概括,指出其軌跡是從強調勞動力個體的社會性體征要求,到個體在勞動力市場的績效表現,再到個體改善個人態度、技能、知識的主動就業,最后是政府、雇主和個體三方影響下的互動就業[6].

21世紀初就業能力主要聚焦于終身就業理念下個人技能的發展和適應力提高的研究以及政府支持行為的選擇;而近5年來研究重點集中在某一特定領域擁有專業技能,并對未來市場有所預見,能夠適應日新月異的勞動力市場、滿足組織靈活性需要的能力研究.Forrier等(2003)強調可轉換的職業能力以及職業技能的自我管理是工作轉換的重要因素,因而需要不斷擴大勞動者的職業能力半徑(employability radius),尤其是學習能力和職業計劃能力[7].Fugate等(2004)認為就業能力是指個體在其職業期間確認和實現在組織內部和外部職業機會的能力[8].Sanders等(2004)指出工作擴大化與豐富化可提高技術存量較低的勞動者的就業能力[9]. Raemdonck(2006)聚焦于影響未來勞動力市場的個人和組織職業管理特征方面展開闡述[10].Thijssen等(2008)提出基于未來職業期望的就業能力轉換模型[11].

2.研究內涵和價值

學者們對就業能力的內涵界定和價值判斷進行了廣泛研究.Ghoshal等(1996)認為就業能力并非僅指在一個組織中持續就業的連續性保證,而應是提高雇員技術和能力以保護并不斷改善其就業狀況(主要在外部勞動力市場)的承諾[12].Hillage等(1998)指出就業能力是一個涵蓋多角度的復合概念,它是勞動者在內外部勞動力市場得以生存的可能性[13].Groot等(2000)將就業能力進一步明確區分為內部和外部兩種就業能力.外部就業能力即指不同組織或部門之間轉換工作的能力和意愿,反映外部勞動力市場中勞動者的人力資源價值;內部就業能力是指在組織內部保持持續雇傭關系的能力和意愿,反映內部勞動力市場中勞動者的人力資源價值[14].Sanders等(2004)在文獻研究的基礎上揭示了現代就業能力概念,即在有效的人力資源策略促進下(制度因素),勞動者葆有對勞動力市場吸引力的技能及意愿(供給因素),使其能夠對目標和工作環境的變化作出預先反應(需求因素),因而就業能力可分為3種類型:與工作匹配的能力和組織內職業輪換的能力以及組織間工作轉換的能力[9].

綜觀就業能力內涵界定的理論研究成果,可概括為以下幾種觀點:第一種觀點認為,個人特征是衡量就業能力的基礎,可包含尋找和保持工作的能力、態度和意愿;第二種觀點側重強調在組織內部,就業能力緣于雇主對勞動靈活性的需求,勞動者應該具有執行各種不同任務或轉移到不同崗位的適應性,而對雇主有價值的勞動者能力的缺失成為職業生涯中斷的最主要限制因素;第三種觀點從就業能力的影響因素出發,認為就業能力應從發展的可能和發展的程度角度,分析衡量勞動者在整個勞動力市場中的地位;第四種觀點提出就業能力導向,指出勞動者應轉變態度并通過積極參與培訓或工作輪換來提高就業能力,以適應內外部勞動力市場要求.

在各種爭論性的研究之上,Thijssen(2000)根據包含因素多少對就業能力內涵進行分層,即核心定義、廣泛定義和全面定義.核心定義是指現實就業能力,即在既定的勞動力市場下,能夠履行職責恰當地完成任務的個人能力;廣泛定義是指各種勞動者個體特征的總和,包括對工作的態度、對就業和薪資的期望以及在工作中或者勞動力市場上的行為表現;在全面定義中,就業能力除了包括各種個體特征外,還包括與提升或限制就業能力有效性相關的諸多環境因素,如雇主提供的培訓設施、經濟環境、就業歧視等[15].在對就業能力范疇研究進行歸納和分層的基礎上,他又對就業能力的研究價值進行了較為完整的詮釋:其一,從政府角度看,就業能力為充分就業的經濟目標得以實現提供可能;其二,從組織角度看,就業能力為組織內部人力資源規劃中實現勞動力供需平衡提供可能;其三,從個人角度看,就業能力為個人獲得一份工作并擁有完整的職業生涯創造可能[15].就業相關理論研究發展歷程(40年理論沿革)如表1所示.

表1 就業相關理論研究發展歷程(40年理論沿革)

3.研究模型與測評

學者們在就業能力內涵研究的基礎上,針對不同的內容維度,設計了各式包含一個或多個變量(各變量權重并不相同)的指標體系和多因素研究模型,用以衡量就業能力.Jayanta(1980)在就業培訓行動計劃(CETA)實施調查中,研究了就業能力計劃體系,并提出資源分配模型,以解決如何有效地分配聯邦基金和人力的問題,實現人力資源整體能力提高、效益最大的目標.Outin(1990)從個體在勞動力市場的活力程度以及對成功就業機會的影響因素出發,構筑了一個由個體素質、專業技能、勞動力市場形勢、政府及雇主的培訓政策等4個要素組成的模型.Hillage等(1998)在最初就業、穩定就業和轉換就業等不同節點,對就業能力從職業管理技巧(自我知覺、機會意識、決策能力和變通技巧)、工作搜尋能力、適應能力、個體特征和外部因素等方面進行衡量與評價[13].Forrier等(2003)認為就業能力是一個復雜的拼圖(a complex mosaic),他開發了一個"就業能力形成過程"的概念模型,提供了一個意在識別影響內外部勞動力市場個人工作機會的主要因素及其相互影響程度的理論框架[7].Thijssen等(2008)提出了就業能力鏈路模型,該模型以實現有效就業能力順暢銜接為目的,在對比現實能力評估與未來預期能力要求的基礎上,研究個人和組織兩個方面的能力擴充和轉化條件的問題[11].

國外學者從組織內部勞動力市場角度研究勞動者個人特質,開發了諸多就業能力的測評方式,這類測評主要側重于兩個方面:其一是組織通用的基本能力測試,其二是組織內的勝任力測試.基本能力測試包括:(1)美國培訓發展協會ASTD(1990)基礎測試,定義了5項測評維度,包括基本能力(閱讀、寫作和計算),溝通能力(說和聽),適應能力(問題解決、創造性思考),群體效果(人際技能、團隊工作、協商能力),影響能力(了解組織文化、分享領導)等; (2)美國勞工部發表的SCANS(Secretary's Commission for Achieving Necessary Skills,1991)基礎測試,建立了3類36項,即基本技能、思考技能和個體特質的測評體系;(3)Pallard(1998)提出就業能力應從資產(知識、技能、態度)、發展(職業管理能力)、表達(表現能力)、個體環境和勞動力市場環境等4個方面加以衡量;(4)Law(1996)認為就業能力應由3個維度組成:個人適應性(自我概念、風險意識、學習動機),個體與市場的關系(職業傾向、自我效能、培訓投資、職業經歷)和職業身份(身份特征、自我定位); (5)Mitchell(1996)提出智力能力、人際交往能力、創新管理能力、多元技能等測評能力系列;(6)瑞士聯邦大學高等教育中心曾對大學畢業生職業成功作過大規模調查研究,歸納職業成功的5個要素,即就業動機及個人素質、人際技巧、知識程度、工作方法、視野廣度等[16];(7)Fugate(1997)等開發了包含6個維度19項指標的評價體系,即工作開放狀態、主動預見能力、職業動機、樂觀態度、個人定位和職業認同等,以印證就業能力與主動適應性特質之間的關系; (8)ACT(American College Tests)開發了WKS(work keys system)體系,建立了包括閱讀、數學應用、聽力、寫作、信息搜尋、技術應用、團隊合作等7個領域的就業能力評價系統.另外,許多學者通過實證方法對組織內部市場的就業能力進行研究,開發了管理技能測評系統,構建了各種勝任力模型,Hay Group公司還建立了勝任力模型庫[17],為不同類型組織成員勝任力的研究提供了專業的模型體系.

綜上可知,國外有關就業能力的研究已有相當一段歷史,豐富的研究成果無疑為深入研究就業能力奠定了一定的基礎.但同時也應該看到,國外對就業能力的研究大都在一定的經濟背景之下,緣于就業領域出現的問題而展開,常常局限在某些特定范圍或特定領域,就業能力理論依然是比較零散的、非系統的.因此,真正將就業能力作為一個專門的研究對象,系統地研究就業能力的演進過程、特征和形成機理,探討其內在的行為對策及形成規律,并以理論和方法研究來推動政府、組織和社會成員間的互動,進而提高就業能力和實現充分就業的研究,目前還處于萌芽階段.

三、國內就業能力研究綜述

目前國內對就業能力的研究還比較少.王霆等(2006)對國外就業能力框架和模型進行了系統綜述[18].郭文臣等(2010)提出了就業能力橫向研究、縱向研究和綜合性研究的展望[19].郭志剛(2007)指出無邊界組織的發展將引起雇傭關系和職業契約的轉變,認為就業能力是無邊界職業生涯轉變與平衡的基礎,并從無邊界職業生涯下心理契約轉變的角度研究了就業能力和雇主責任問題[20].李寧(2004)從宏觀角度研究就業影響因子,并對東北地區城市就業能力進行聚類分析,設計了地區就業能力測度指標體系,建構了頗具啟發和引領意義的國內就業能力研究的宏觀模型[21].謝晉宇等(2005)對就業能力的評價模型進一步研究,提出了就業能力的分析框架——KSAIBs(knowledge,skills,abilities,individual characteristics,behaviors)模型[22].賈利軍(2007)在其博士論文中對大學生就業能力理論建構提出了設想,基于就業人格、社會兼容度和準職業形象等3個要素13個指標,編制了"大學生就業能力自評量表初始問卷",為進一步就業能力測評體系的研究奠定了基礎[23].黃海艷等(2010)通過訪談、現場問卷調查的方法,對無邊界職業生涯時代下的就業能力進行了實證研究,提出了包括環境適應力、意志力、專業技能、自我學習能力等一系列具有保障意義的就業能力因素[24].

四、總結和展望

國內外學者對就業能力的影響因素、內涵界定以及測評體系設計等方面不斷探索研究,取得了較為豐富的研究成果.通過對國內外有關就業能力文獻的研究和梳理,不難看出各學者的研究角度有很大不同,并在爭論中不斷推進理論前行,創設了諸多值得參考借鑒的研究模型和框架.但是也必須看到,目前就業能力的研究尚未形成統一的思想體系及完整的理論架構,研究成果也大都囿于定性分析,實證研究與應用成果較少,而對于就業能力的內涵界定以及就業能力的衡量方法和評價體系設計等依然存在分歧,可以說,該理論尚待發展與完善.

綜上,對就業能力的研究應建立在對復雜現實情形狀態描述的基礎上,更關注于其形成過程本身的研究.嵌入組織內外各種環境,研究各層次影響因素間的復雜互動關系,拓展一種更具整體性和動態化的能力演進理論,以了解何種因素在提高普適性的就業能力方面具有真正價值.總而言之,就業能力理論在理解問題的深度和解決問題的有效性方面還有待提升,需要創設一種新的研究范式,探討就業能力的理論分析框架和互動性管理模式.這對有效指導就業管理的實踐,具有極為重要的理論價值和實踐意義.

[1]FEINTUCH A.Improving the employability and attitudes of"difficult to place"persons[J].Psychological Monographs,1955,69(7):392-397.

[2]HOYT KB.Employability:are the schools responsible[J]. New Directions for Education and Work,1978,15(1):29-33.

[3]ATKINSON J.Flexibility of fragmentation?The United Kingdom labor market in the eighties[J].Labor and Society,1987,12(8):87-105.

[4]ARTHUR J B.Effects of human resource systems on manufacturing performance and turnover[J].Academy of Management Journal,1988,37(3):670-687.

[5]HIL TROP J M.The changing psychological contract:the human resource challenge of the 1990's[J].European Management Journal,1995,13(3):286-294.

[6]GAZIER B.Employability:concepts and policies[C].Berlin:European Commission,Employment and Social Affairs/ IAS,1999.

[7]FORRIER A,SELS L.The concept employability:a com-plex mosaic[J].Human Resources Development and Management,2003,3(2):102-124.

[8]FUGATE M,KINICKI A J.Employability:a psychosocial construct,its dimensions,and applications[J].Journal of Vocational Behavior,2004,65(8):14-38.

[9]SANDERSJ,GRIP A D.Training,task flexibility and the employability of low-skilled workers[J].International Journal of Manpower,2004,25(1):73-89.

[10]RAEMDONCK I.Self-directedness in learning and career processes[D].Ghent:University of Ghent,2006.

[11]THIJSSEN J G L,BEATRICE I J M,HEIJDEN V D, et al.Toward the employability-link model:current employment transition to future employment perspectives[J]. Human Resource Development Review,2008,7(2):165-183.

[12]GHOSHAL S M,BARTLETT C A.Employment security,employability,and sustainable competitive advantage [C].Cincinnati:Academy of Management Annual Meeting,1996.

[13]HILLAGE J,POLLARD E.Employability:developing a framework for policy analysis[R].London:Research Brief No.85,Institute for Employment Studies,1998:165-192.

[14]GROOT W,MAASSEN V D.Education,training andemployability[J].Applied Economics,2000,32(7):573-581.

[15]THIJSSEN J.Employability in het brandpunt.Aanzet tot verheldering van een diffuusfenomeen[J]. Tijdschrift HRM,2000,3(1):7-37.

[16]柳友榮.中小學生心理健康自評量表的編制[J].心理科學,2003(3):515-516.

[17]LEISERSON E K.Intelligence:succeed to lead[J].Training&Development Journal,2004,58(12):10-14.

[18]王 霆,唐代盛.國外就業能力框架和模型研究發展綜述[J].求實,2006(3):214-215.

[19]郭文臣,遲文倩,肖洪鈞,等.可就業能力研究:價值與趨勢[J].管理學報,2010(5):686-701.

[20]郭志剛.基于就業能力的無邊界職業生涯平衡[J].經濟管理,2007(19):60-64.

[21]李 寧.東北地區城市就業能力的地域結構與區域調控措施研究[D].長春:東北師范大學,2004.

[22]謝晉宇,宋國學.論離校學生的可雇傭性和可雇傭技能[J].南開學報:哲學社會科學版,2005(2):85-92.

[23]賈利軍.大學生就業能力結構的研究[D].南京:南京師范大學,2007.

[24]黃海艷,陳 松.無邊界職業生涯時代的就業能力[J].華東經濟管理,2010(1):105-108.

1671-7041(2012)03-0005-05

F241.4

A*

2012-01-16

遼寧省社會科學規劃基金項目(L11DJ Y042);大連市社會科學院項目(10DLSK321)

金星彤(1978-),女,博士研究生,講師; E-mail:king-stefany@yahoo.com.cn