中國西部疊合盆地油氣多期成藏模式及勘探有效性①

康德江 姜麗娜 張金友

(大慶油田有限責任公司勘探開發研究院 黑龍江大慶 163712)

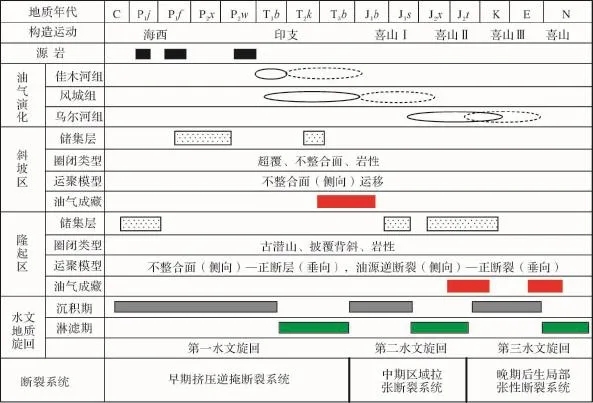

疊合盆地內的油氣藏經過了多年理論研究和實際勘探,已經在很多領域取得了巨大突破,如塔里木盆地的塔中構造帶、庫車前陸盆地和準噶爾盆地的腹部及西北緣等地區,與此同時也相應的形成了一系列的油氣勘探理論和方法,如“梁控論”、“斷控論”和“油氣復式聚集論”等,這些方法都為疊合盆地油氣藏的勘探開發起到了重要作用。但隨著勘探實踐的不斷深化,逐漸發現很多先前形成的理論在指導預測的準確性方面發生偏差的概率越來越明顯。經過勘探家們的不斷研究探索,發現的眾多油氣田(藏)中,有絕大部分都是經過了多期調整改造后的“二次復合”油氣田(藏),這些油氣資源在經歷多期不同的構造變動調整改造后,在不同時期、不同地點以不同的方式聚集成不同類型和規模的油氣藏。那么,究竟在什么樣的地方可能形成規模性的油氣藏就成為了一個亟待研究解決的問題。因此,本文依托中國石油大學(北京)973項目首席科學家龐雄奇教授為首的研究課題,有針對性的、綜合地分析研究了復雜疊合盆地油氣成藏的主要影響因素,在構造變動研究的基礎上,充分開展對疊合盆地油氣多期成藏研究,總結出適合油氣多期聚集成藏的區域,建立多期成藏的油氣運聚模式,對確定油氣勘探有效性和增加勘探準確性方面應該具有一定的借鑒意義。

1 多期成藏研究的實際意義

眾所周知,復雜疊合盆地經歷了多次構造變動,盆地構造格局發生了劇烈變化,這對于常規的固體礦產來說,影響的作用并不是十分明顯的,而油氣資源其可流動性特點的驅使下,其成藏的多方面都受到了強烈影響。每一次的構造疊加都會使原有油氣藏不但會發生空間上的轉移,而且會導致油氣性質上的質變,更有甚者對造成油氣資源在量上的巨大損失,當然同時也有可能產生新的油氣聚集成藏。以塔里木盆地為例,截止到目前,眾多學者都對其海相地層成藏期次進行了多項研究,盡管在具體期次上存仍在有不同的見解(表1)[1~15],但可以肯定的看出,塔里木盆地海相油氣藏具有典型的多期油氣調整聚集成藏的特點。

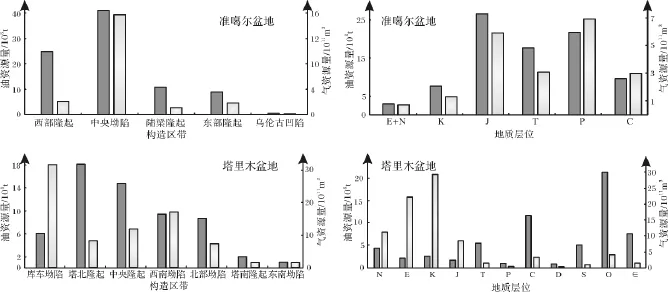

此外,從塔里木盆地和準噶爾盆地油氣資源量的分布狀況看(圖1),兩大疊合盆地資源量在坳陷區和隆起區都有較大量的分布,而且在各個地質時期都有不同規模的保存,且時期越晚,資源量富集的規模也越大,這既是由于油氣自身運移特點決定的,另外一個重要原因就是在后期的構造變動過程中,油氣經過多期調整改造,在目前最終定位的區域聚集成藏。以準噶爾盆地中央坳陷為例,其內部資源量在最早形成聚集時,要遠遠大于目前狀況,就是由于后期的車莫古隆起的形成發展[16],導致了油氣在空間上發生調整,在分化形成的小型隆起和北部的陸梁隆起內聚集形成目前的油氣田。這些情況的出現,都是由于油氣多期成藏導致的直接結果;又如輪南地區,其下古生界中發育了3期瀝青[17]。換言之,這些古生代形成的油氣藏經歷了3期運移。所以,由于多期構造疊加、多期生烴和多期成藏,疊合盆地很多油氣藏在經歷了不同程度的調整改造后,形成了有成因聯系的一系列調整改造型隱蔽油氣藏[18~24]。而塔中低凸起上志留系廣泛分布的瀝青砂巖則是多期成藏導致油氣藏大量破壞的典型反面實例。

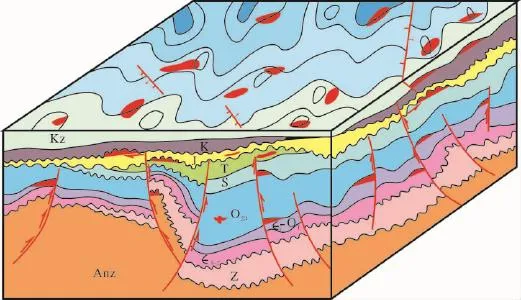

表1 塔里木盆地海相地層油氣成藏期次匯總表(據陳元壯,2005)Table1 Summary ofmarine reservoir formation in Tarim Basin(from Chen Yuanzhuang,2005)

圖1 塔里木盆地與準噶爾盆地油氣資源量平面和縱向分布柱狀圖Fig.1 The plane and vertical distribution histogram of oil and gas resources in Junggar Basin and Tarim Basin

大量實例說明,疊合盆地內的油氣藏最終聚集時間、空間和規模并不完全遵從于經典的油氣運聚規律,在構造變動的強烈影響下,可能會產生與以往理論看似相悖的現象,這一點與簡單的原型盆地有明顯差異,因此疊合盆地內油氣藏在伴隨著后期構造變動的強烈影響下,會在什么地方“定居”下來?會在什么樣的地質層位保存下來?又會在什么樣的地質時期后穩定下來?這些問題的答案將直接關系到能否在以后找油過程中找得準、找得大。因此,只有建立起疊合盆地內的油氣多期運聚成藏模式,才能對油氣藏最終形成的時間、地點和規模給予準確的定性回答。

2 油氣多期成藏模式建立

2.1 多期成藏模式的建立標準

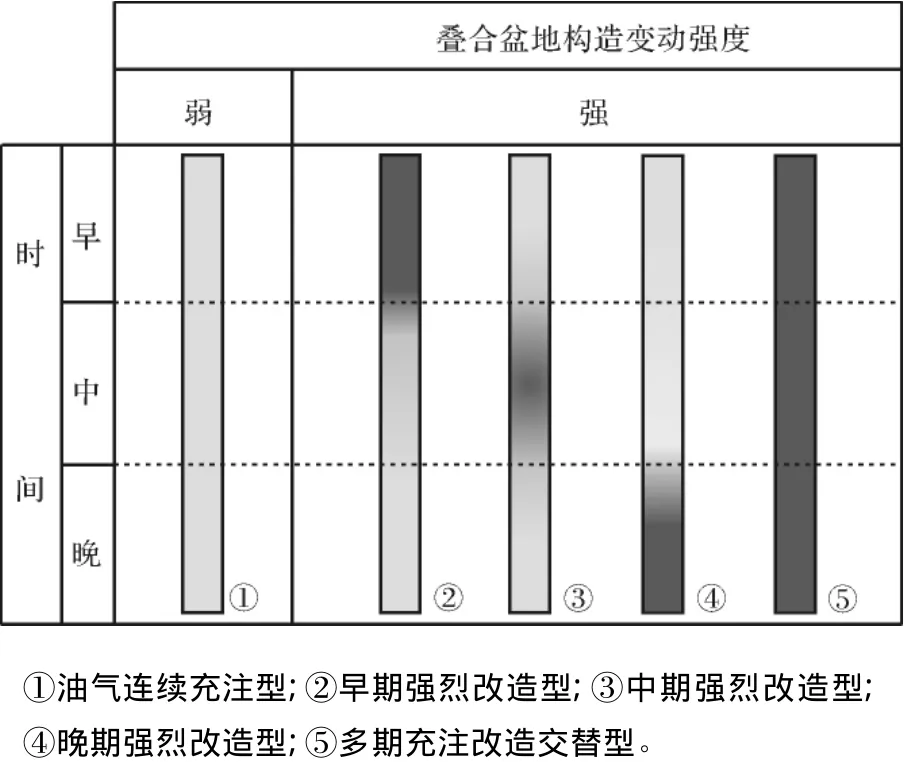

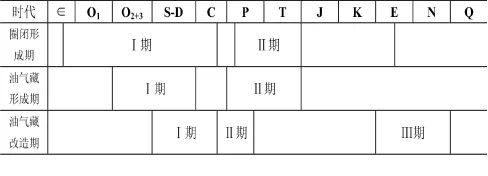

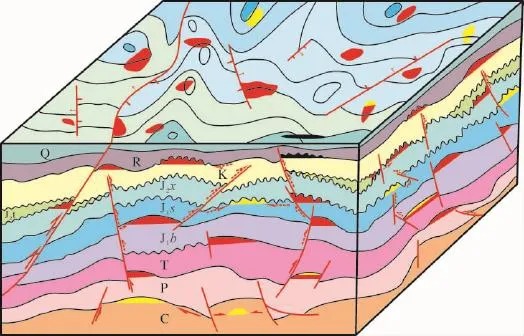

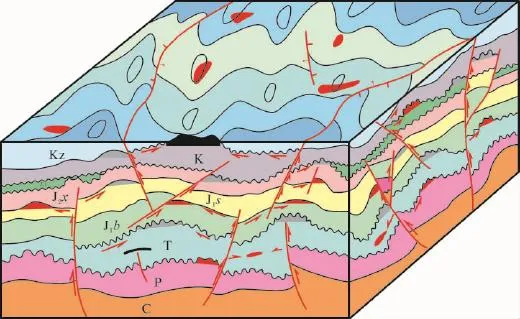

疊合盆地內,油氣的多期成藏大都是與其長期頻繁的大幅度構造變動具有密切的聯系。但不同地域的疊合盆地都有其各自獨特的構造發育史。通過對西部復雜疊合盆地大量油氣藏的生、排烴以及油氣運聚過程分析,綜合前人以往豐富的研究成果,認為構造變動強度的不同是決定疊合盆地成藏模式差異的主要因素。因此,按照構造變動強度大小差異的劃分原則,結合構造變動發生的相對地質時期,在對復雜疊合盆地構造變動類型、特征和變動模式的分析研究基礎之上,將油氣多期成藏建立起相應的5種基本模型(圖2):即①油氣連續充注型;②早期強烈改造型;③中期強烈改造型;④晚期強烈改造型;⑤多期充注改造交替型。

圖2 復雜疊合盆地油氣成藏模式分類標準Fig.2 Hydrocarbon accumulation pattern classification of superimposed basins

圖2所示的疊合盆地油氣成藏模式分類標準主要是考慮的構造變動強度的大小和發生時期,因為這兩點是直接關系到油氣成藏的規模和大小的重要因素。而且,此處必須要著重說明的是,其中所涉及到的構造變動強度的大小和發生的時間,如早、中和晚,是一個相對的概念,是相對于每一個具體的研究目標而言的。因為任何一個盆地所經歷的的構造演化都是具有個性的,尤其是我國西部的塔里木盆地和準噶爾盆地,兩大盆地雖然在地理位置上僅為天山相隔,空間上并沒有過大的距離,但是兩者在盆地的構造演化史上卻存在較大的差異。目前的研究認為,塔里木盆地是一個以寒武系為基底發生發展起來的大型疊合盆地,經歷了加里東運動、海西運動、印支運動、燕山運動和喜山運動等五次較大規模的構造運動,每一次的構造變動都對塔里木盆地的已有地層產生了重要的影響。而準噶爾盆地是在石炭系火山巖基底上發育起來,由于基底時代較塔里木盆地新,僅經受了自晚海西期以來的近四次的構造運動,對盆地發育影響最大的兩個時期分別分布在晚海西期和燕山期。因此,由于盆地的發育史不同,假如不按照每個研究目標的具體情況劃定相對強度大小和發生的相對時期,那么相對于塔里木盆地來講,整個準噶爾盆地的發育過程都位于中后期,而實際上這是一個不正確的比較。又由于每一個疊合盆地發生構造變動的原因不同,其強度大小也不盡相同。比如塔里木盆地在早奧陶世末期海退及南北向擠壓的背景下,塔中地區進一步隆升并遭受剝蝕。晚奧陶世末期,在塔中地區表現為大規模的擠壓作用,使塔中地區中上奧陶統地層抬升并遭受一定程度的剝蝕。加里東晚期運動使志留系地層隆升并遭受剝蝕。這些構造運動的發生,使得塔里木盆地的各個不同區帶遭受了不同程度的剝蝕,其在自身盆地的尺度內,無論是橫向和縱向都具有一定的可比性。而要是用其與在新近紀以來發生的喜馬拉雅運動導致準準噶爾盆地腹部車莫古隆起消失且翹傾的構造強度相比,就沒有任何可比性,兩者也無從對比。

2.2 多期成藏模式的建立

1 )油氣連續充注型

任何油氣藏的形成都是一個連續且連貫的過程,如果在一個地區能夠長期穩定的接受一個油氣源的烴類供給,那么勢必會形成一個具有規模的油氣藏,那么油氣連續充注型的多期成藏就是此類。所謂的油氣連續充注型是指由于構造變動的性質相對穩定,造成該區域內油氣的形成具有連貫性,且能過長期的向外排烴,形成連續性的油氣動態充注,其最大的特點就是供油氣能力較強,不但能夠形成常規油氣,而且可以形成高溫裂解氣藏等(圖3)。但不利的是,由于相對穩定的構造條件,在研究區的腹部中心地帶,長期以沉降為主,很少形成具有規模性的大型構造圈閉,如隆起和斷塊類圈閉,因此,形成的大量烴類常常會在周邊及上覆相對較淺的層位聚集成藏。當然,在特殊的儲集類型中,如塔里木盆地寒武系-奧陶系內部的碳酸鹽巖儲層,礁灘相次生儲集空間也可以形成一定規模的油氣藏。

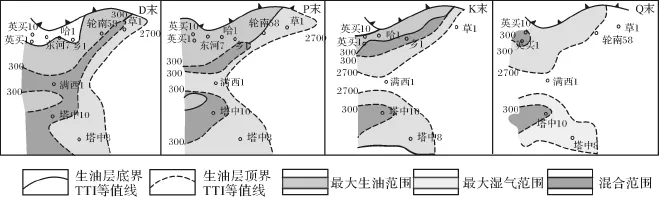

如圖3中所示,此類地區往往由于構造變動強度較弱,后期的改造作用基本上對油氣成藏沒有過多影響。各個成藏期內可能存在一定的剝蝕作用,但這對于蓋層的保存作用并沒有造成大的影響。油氣形成以后,在油氣自身作用力的影響下,輸導體系將其運送到周邊及上覆地層聚集成藏。但隨著埋藏的進一步增強,烴源巖的演化程度也在隨之增強,成熟度過高的烴源巖進入到了大量生氣階段,同時早期形成的聚集于中部的油藏埋深加大后,原油在高溫下發生裂解形成裂解氣,迅速向上部擴散,在相對淺部聚集成為凝析氣藏,這也就是此種類型的最大特點。以塔里木盆地滿加爾坳陷為例,它是塔里木盆地重要的生烴凹陷之一,從構造演化上就可以反映出它的總體構造變動強度是屬于相對較弱,長期處于坳陷的的態勢。從油氣運聚成藏的角度來看,該區的主要特征是油氣的多期次供給,存在較大數量的裂解氣的存在,油氣大都聚在上部或凹陷的周邊部位,自生成藏規模有限,這一點主要是由于坳陷長期深埋,造成烴源巖過成熟和多期成熟的結果。比如下奧陶統生油層是滿加爾坳陷的主力源巖,其在泥盆紀末生油氣區主要分布在坳陷西部,生油范圍主要分布在輪南與哈拉哈塘-英買力以南的滿加爾凹陷西北部(圖4)。在此兩帶的外圍為油氣共生區,共生區東側為濕氣生成區。但隨著時間的推移,經過了古生代至新生代末期,除英買10井北局部地區已無純油生成外,大部分地區為濕氣生成帶。這是一個典型的由于持續埋藏導致的油氣連續充注的油氣多期成藏實例。

2 )早期強烈改造型

圖3 復雜疊合盆地油氣連續充注型多期成藏模式Fig.3 Continuous chargemulti-stage accumulationmodel of superimposed basins

與晚期強烈改造相對應的復雜成藏模式就是早期的強烈改造型成藏模式。該成藏模式是相比晚期的構造運動對油氣藏的調整破壞來講,早期的強度更大,范圍更廣,程度更高。通常情況下,在早期由于強烈的構造變動,使得盆地內先期排出的油氣沒有辦法聚集在合適的圈閉中成藏,或者在成藏后的短時間內,由于強烈的剝蝕等次生作用使得油氣藏難以大規模的保留。在這種情況下,往往導致地層大量剝蝕甚至缺失,圈閉的完整性不強,烴源巖由于構造變動的抬升而無法長期處于成熟排烴狀態,因此生排烴量相對有限。同時,由于強烈的構造運動導致內部斷裂系統相對發育,往往會形成多條通天斷裂,直接導致油氣藏的大量散失,所以早期一般難以形成大規模的油氣聚集成藏(圖5)。在劇烈構造變動調整改造后期,運動趨于平穩,處于埋藏穩定階段,早期的不整合面和斷裂上方常常覆蓋有較好的沉積蓋層,盡管也存在一定程度的風化剝蝕,但強度相對較小,這使得下伏油氣藏得以保存,同時穩定的構造沉降也使得深部烴源巖能夠繼續的生排烴,在斷裂和不整合面的輸導下聚集在早期被破壞掉的油氣圈閉或空圈閉中聚集成藏。這樣就形成了早期強烈改造、晚期連續充注的成藏格局。

圖4 滿加爾坳陷下奧陶統最大生油氣范圍發展演化圖[8]Fig.4 Ordovician evolution plan of the largest oil and gas range in Manjiaer depression[8]

圖5 復雜疊合盆地早期強烈改造型油氣成藏模式Fig.5 Accumulationmodel of strongly reworked in early period of superimposed basins

表2 塔里木盆地塔中凸起油氣藏的形成與改造期次(據王子煜,1998)Table2 Times of reservoir formation and transformation in Tazhong area of Tarim Basin(from W ang Ziyu,1998)

根據王子煜[27]的研究,塔中含油氣系統經歷了3個成藏期:即晚加里東期、早海西期和喜山期(表2)。下古生界含油氣層系形成油氣藏的主要受保存條件的制約,由于早期構造運動的強烈破壞,如泥盆紀末期,使得早期形成大規模志留系油氣藏遭到重創,強烈的構造運動使第一期形成的油氣藏由于地層隆升而被破壞,奧陶系、志留系中普遍存在的瀝青就是最直接的證據。然后,后期新生界的快速覆蓋也促成了上二疊統層位中大套泥巖欠壓實超壓帶的形成有效地阻擋了T號不整合面以下海相油氣的上逸,為塔中4井億噸級(大型)、塔中1井中等規模的油氣聚集創造了條件[9]。因此,總體上來講,晚期強烈充注型油氣成藏基本上是在對早期大規模破壞油氣藏的調整和晚期新形成油氣藏的綜合下完成。

3 )中期強烈改造型

其含義是指油氣在生成排出后,能夠順利的進入到油氣圈閉中聚集成藏,在成藏期后,經歷了多期的構造變動調整,但由于調整改造的幅度并不強烈,因此使得每一次油氣藏都會有一定程度的改造或是散失,但并不是致命性的破壞,而由于最近一期的成藏事件沒有經歷過多地質變動,故此,此類的油氣成藏特征是多期的油氣聚集,但以晚期貢獻為主。在西部復雜疊合盆地的演化進程中,持續埋深作為長期供烴的深凹地區并不是現今最為重點的勘探領域,事實證明,在這類地區往往發現的油氣藏不論是在數量和規模上都明顯小于周邊構造變動增強的地區。而向構造變動強度最大區域過渡的第一個類型就是多期輕微改造型。這種類型的油氣成藏是首先在烴源巖上覆或周邊形成原生油氣藏,隨著構造變動產生的剝蝕等次生作用,發生輕度的調整和破壞,但影響不大,大都是空間位置沒有明顯變化,油氣性質變化不大,只是發生一定的油氣調整到上覆地層,發生混源現象。但由于總體上的構造運動作用仍不是很強,故此,使得不論是圈閉幅度、類型和數量都明顯不夠成熟,因此使得此類成藏的規模和數量常常受到限制(圖6)。

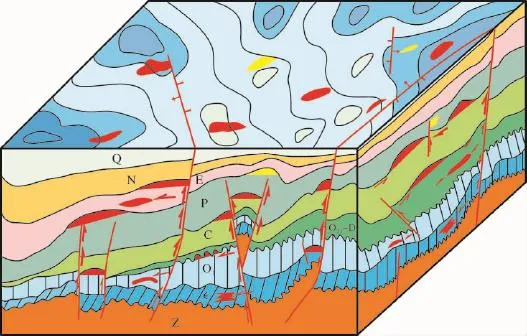

多期成藏輕微改造型的典型代表就是塔里木盆地的和田古隆起。和田古隆起位于塔里木盆地的南緣,麥蓋提斜坡的中東部。由于構造變動的持續輕微往復,使得和田河古隆起及周邊地區發生過三期主要的生排烴及油氣聚集成藏事件[13],生油層經歷了三次生烴高峰期:奧陶紀主體出現第一次生烴高峰期,此時由于烴源巖處在隆起主體部位,因此,烴類保持處于一種低熟-成熟早期階段,主要以生成油類為主,此時生成的油氣聚集量很小,大部分散失。其后來自寒武系-下奧陶統烴源巖的油氣,在晚二疊世進入生油高峰,高峰期生成的油及高-過成熟階段生成的氣沿塔西南古隆起遭受破壞后形成的風化殼由北向南運移,進入志留-泥盆紀、二疊-三疊紀形成的圈閉,聚集在古隆起頂部,形成古油氣藏[25]。在喜馬拉雅運動期擠壓作用和前陸盆地區域地質背景下,由北傾變為南傾,寒武系-下奧陶統烴源巖進入過成熟熱演化階段,形成干氣。干氣沿斷層向上運移,聚集在石炭系儲集層中,形成瑪4等氣藏(圖7)。

4 )晚期強烈改造型

圖6 復雜疊合盆地中期強烈改造型油氣成藏模式Fig.6 Accumulationmodel of strongly reworked inmedium-term of superimposed basins

晚期強烈改造型油氣成藏模式是指盆地在早期的油氣生成、聚集都是一個相對穩定的環境,但隨著發展到中后期以后,盆地發生大規模的構造變動,早期油氣藏發生大規模的調整改造作用,形成新的油氣聚集。其中,包括新生成的油氣聚集上覆地層形成的原生油氣藏,同時更多的是下伏古油藏在各種條件的配合情況下調整到上覆或周邊地區聚集成藏。由于晚期強烈的改造作用,前一種原生油氣藏不多,大都是對古油氣藏的改造,基本上都是空間和類型的變化,而不會出現大規模的量上的損失,由長期深埋出現的高溫裂解和凝析氣等氣藏并不多(圖8)。晚期強烈改造型的油氣成藏最大特征就是在后期的構造運動加劇動過程中,發生過多次明顯的擠壓隆升過程,使得盆地中后期出現了多套的不整合界面,也同時相應的產生了多條溝通早晚期的大型斷裂(帶),這種輸導體系的形成,使得盆地早期形成的古油氣藏能夠被調整到晚期形成的新圈閉中聚集成藏,其中也可能是區域性的翹傾掀斜導致古油氣藏在空間上的明顯轉移,雖然存在量上的損耗,但致命性的破壞不多,是一種相對有利于油氣保存的多期成藏類型。

在圖3和圖4中,含水率一定時,隨著凍結溫度的降低,土體的抗壓強度逐漸降低,含水率的增大,強度降低幅度較大,且含水率為14.17%時,凍融循環3次以內,隨著溫度的降低,土體的強度下降呈直線型,隨著凍融次數的增加,土體的強度降低的程度減緩。溫度近似為15 ℃時凍融循環7~9次土體強度變化趨于穩定。

圖7 和田古隆起山1-和參1井南北向油氣成藏發育模式Fig.7 Developmentmode of oil and gas accumulation Shan 1-Hecan 1 in Hetian paleo-uplift

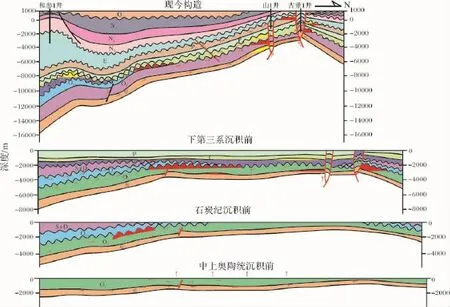

晚期強烈改造型油氣成藏的典型代表之一就是準噶爾盆地車-莫古隆起油氣成藏。盆地最下部的石炭系滴水泉組在二疊紀末期就開始了大量排烴,其生成的油氣沿先期形成的斷裂向上部運移,沿不整合面等輸導體系聚集在其自身內部的火山巖儲層及二疊系夏子街組中成藏(圖9a)。此時的油氣藏規模并不大。隨后,由于構造變動,車-莫古隆起的莫索灣地區中晚侏羅世主要處于隆升剝蝕狀態。這樣早期形成的古油氣藏和中央坳陷排出的烴沿斷層向上調整運移至淺部,一部分沿兩側儲層進行分流,一部分油氣散失至地表[26](圖9b)。第三階段,白堊紀早期,下部和中部主力烴源巖生成的大量油氣在斷裂和不整合面的配合下繼續向上運移,儲集在白堊系底部砂體中,由于構造平緩,較難成藏(圖9c)。最后,受喜馬拉雅運動的影響,準噶爾盆地發生大幅度掀斜作用,車-莫古隆起地區北西升南東降,早期形成的油氣藏因圈閉溢出點的抬高,而重新調整,聚集在構造或巖性圈閉中(圖9d),這也是準噶爾盆地白堊系多口井試油或取芯有油氣顯示,而無規模油氣聚集的主要原因。這樣也使得車-莫古隆起周邊形成了多個油氣聚集帶的局面,油氣藏類型多樣,這些都與車-莫古隆起的晚期劇烈活動、翹傾且深埋有密切關系。

5 )多期充注改造交替型

在西部復雜疊合盆地當中,以多期充注改造交替型成藏最為復雜,而且形成的油氣藏數量相對最少。所謂多期充注改造交替型是指區域內升降強度不但大,而且十分頻繁,油氣雖然較早的開始進行聚集成藏,但由于隨之而來的強烈抬升,地層遭到強烈剝蝕而導致油氣藏調整改造甚至破壞,在此之后,油氣開始新一輪的成藏、改造與破壞,反復數次,最終導致區域內多期充注多期破壞的局面,最終難以形成大規模的油氣藏(圖10)。這種類型典型特征就是形成多期的區域性不整合面,以及較密集的斷裂,這種斷裂往往溝通了上下儲蓋組合,使得油氣能夠穿層運移,導致油氣混源現象明顯,破壞的量很大,有些地方甚至會有瀝青等破壞產物出露地表。這種強烈交替的多期油氣充注改造成藏模式在整個構造變動地區強度是最大的,升降頻率也是最大的,通常會形成油氣多期充注、多期強烈改造的局面,難以形成較大的油氣儲量。

圖8 復雜疊合盆地晚期強烈改造型油氣成藏模式Fig.8 Accumulationmodel of strongly reworked in late period of superimposed basins

圖9 準噶爾盆地車-莫古隆起成藏演化模式圖Fig.9 Hydrocarbon accumulationmodel of Che-mo paleo-uplift in Junggar Basin

陸梁地區油氣藏就是一個經過多期充注破壞的典型實例。綜合儲層包裹體均一溫度和自生伊利石分析等成藏期研究成果,并結合凹陷區烴源巖的熱演化過程和區域構造發展史,陸梁地區應主要有三次較重要的成藏事件[28],這三次成藏事件分別發生在三疊紀、白堊紀和第三紀(圖11)。由于三疊紀末期整體的抬升,二疊系和石炭系烴源巖層生成的早期油氣藏被破壞。至晚白堊世,由于該地區整體下沉接受了巨厚的早白堊世沉積,地層內重新聚集形成了白堊紀油氣藏,重新聚集了一定規模的油氣。但由于早白堊世沉積末期陸梁隆起的抬升,使下白堊統上部遭受剝蝕,使得早期侏羅系生成聚集在白堊系內的第二期油氣藏遭到較大破壞,但深部層位二疊系二次充注在石炭系內部的成熟油氣得以保存;在隨后的第三紀,二疊系下烏爾禾組生成的高成熟油氣對石炭系油藏再充注、侏羅系高成熟油氣藏及白堊系油氣藏形成。但由于受到喜山運動的影響,隆起進行總體的又一次抬升,同樣在一定程度上影響到了下伏油氣藏。因此,從總體上來講,陸梁隆起成藏主要為三期的外源性油氣成藏,基本體現了在構造往復劇烈運動的情況下,油氣多期充注多期強烈改造的成藏模式。

3 多期成藏的勘探有效性差異

圖10 復雜疊合盆地多期充注改造交替型油氣成藏模式Fig.1 0 Accumulationmodel ofmulti-stage alternating in superimposed basins

圖11 準噶爾盆地陸梁隆起成藏事件綜合圖(據新疆油田公司,2005,修改)Fig.1 1 Comprehensive plans of forming event of Lu liang uplift in Junngar Basin (Xinjiang Oilfield Company,2005,modified)

如前所述,在疊合盆地眾多油氣成藏過程中,每一種成藏類型都會在不同地質條件的約束情況下,會形成大量形態各異、規模不等、類型復雜的油氣藏,那么不同類型的成藏方式,最終導致形成油氣藏的概率和規模也必然是相差很大,這對于油氣勘探來講就是勘探有效性差異的問題。這個問題的直接起因就在于復雜疊合盆地的差異構造變動,而最終結果又歸結于油氣資源量的保存規模,所以,探究多期成藏導致的勘探有效性差異就必須按照由因及果的線路,把構造變動調整納入到研究探討的范圍。

所以,在上述討論建立的5種油氣多期成藏模式中,第一種油氣連續充注型成藏模式一般情況下可以形成典型的油氣藏,且不僅僅局限于晚期成藏,它在對早前原生油氣藏保持盡量少影響的條件下會形成新生油氣藏,并且由于烴源巖的持續深埋,油氣藏類型大都以凝析氣藏或裂解氣藏為主,因此它的勘探有效性較好。但是從嚴格意義上來講,這種油氣成藏模式一般會包括兩種類型,一種是臨近大型生烴坳陷的有利圈閉成藏,如古隆起,這種類型是在油氣滿足排烴條件后,在向周圍地區運聚的途中被捕獲成藏的,屬于異地成藏,且形成的凝析氣藏較多;另一種是位于坳陷內部的局部小型構造成藏,如凹中隆,這種小型構造十分有利于油氣的直接充注,充滿度較高。第二種早期強烈改造型成藏模式雖然與第四種成藏模式類似,但由于它們在對油氣藏破壞的時間上明顯不同,因而其最終對油氣藏導致的結果也相差甚遠。早期的強烈構造運動完全可以把早期形成的油氣藏大規模破壞,但由于晚期的相對穩定,使得中后期形成的大量油氣藏得以保存,比如塔中地區大面積的志留系瀝青砂巖的分布和后期石炭系、三疊系大量油氣藏的存在就充分展現了早期破壞晚期封存的巨大差異轉折,并且在晚期成藏普遍存在的情況下,這種油氣成藏類型相對來講也是有利于油氣勘探的。第三種中期強烈改造型成藏模式在構造變動的時間上向后發生推移,對早期油氣藏具有一定的保存作用,晚期由于構造變動強度減弱,使得晚期蓋層對早期形成的,中期遭受破壞在后期重新聚集的,以及新近形成的油氣藏都具有很好的封蓋作用,有利于油氣藏的保存。因此,這是一種有利于油氣成藏的成藏模式,具有良好的勘探有效性。第四種晚期強烈改造型成藏模式是一種晚期破壞性較大的劇烈構造運動影響下形成的,隨著晚期構造運動的逐步加強,那么它對油氣藏破壞的力度也是逐步上升的,其最大極致完全可以將油氣藏全部破壞,僅僅保留少量前期古油氣藏的很少一部分,所以這是一種勘探有效性較差的成藏模式,在類似地區不利于油氣藏的規模保存。當著,這種不利于保存的概念是針對古油氣藏形成的原地區,如果由于后期強烈的的構造變動使得油氣藏發生以空間改變為主的調整改造,如準噶爾盆地的車莫古隆起,在古油氣藏的周邊地區,仍然具有一定的勘探潛力,因此,對于這種成藏模式要一分為二辯證的看待。最后一種是多期充注改造交替型成藏模式,這是一種最不具備勘探有效性的成藏模式,由于各個成藏期次都普遍經歷過大規模的劇烈構造變動,使得每個主要成藏期的油氣成藏條件都存在致命的缺陷,距離生烴中心距離較遠,不能保證穩定的油氣供應,輸導體系上往往會存在較多的逸散損失情況,如破壞性斷裂、蓋層的缺失等,最終的保存條件又因為構造變動而變得十分脆弱,這些對于本已所剩不多的油氣來講是一個十分不利的條件,因此,這種成藏模式保留下來的油氣資源應該是極其有限的。

所以,在上述五種油氣成藏模式中,具有勘探有效性的成藏模式應該是最有可能形成規模油氣藏的。在實際勘探過程中,應該在適宜或可能形成該種成藏模式的地方加大力度,尋找突破口,而在不具備勘探有效性的地方應該格外小心,慎之又慎。

4 結語及討論

我國中西部地區大面積的復雜疊合盆地內,油氣成藏存在明顯的多期特點。在大量總結復雜疊合盆地油氣藏成藏特點基礎上,結合疊合盆地構造變動的基本模式,建立起包括油氣連續充注型、早期強烈改造型、中期強烈改造型、晚期強烈改造型和多期充注改造交替型在內的五種成藏模式。這與在該項目研究中獲得的復雜疊合盆地多期構造變動模式是相互對應的(相應成果已發表在2010年《地質學報》上)。在以油氣晚期成藏為主導的前提下,上述五種成藏模式存在明顯的差異勘探有效性。其中對油氣規模聚集成藏最為有利的是具有持續埋藏型油氣成藏的區域和周邊地區,由于自身構造特點決定,其形成的油氣藏性質類型較為復雜;其次是早期強烈改造型和中期強烈改造型,隨著構造變動強度和頻率的逐漸增加,使得晚期強烈改造型和多期充注改造交替型油氣成藏最不利于油氣規模保存,所以最不具有勘探有效性。按照上述研究思路,在疊合盆地的油氣勘探要十分關注研究區域的構造發育史,分析構造變動的強度以及其發生期相對于排烴期的早晚,只有這樣才能初步的圈定有利油氣聚集成藏的區帶,否則,在大方向不夠明了的前提下,無疑會增加油氣勘探的風險。

上述的油氣成藏模式是在以復雜疊合盆地構造變動模式劃分的基礎上建立起來的,不同的構造模式對應一定的成藏模式,但其中仍然存在一定不足:成藏模式的建立架構在構造變動模式研究的基礎之上的,而構造變動模式的分類具有多解性。構造變動模式的建立是以區帶或盆地構造演化研究的基礎上進行的,而疊合盆地往往是多個原型盆地在垂向上的疊置,這就導致了構造演化研究的難度,不同學者從不同角度會有不同的解釋,這使得分類模式存在多解性。而隨后建立在不同構造變動分類模式基礎上的成藏模式,同樣會發生不同分類變化,這將在直接導致油氣藏勘探的方向性差異。且構造變動發生的時間的劃分也需要進一步的商榷,是在整個地史時期過程中均分,還是在大量排烴期后劃分,或者是首次大規模成藏后分割都有待于深入研究。構造變動模式不完全與成藏模式完全一一對應。油氣成藏本身受到多種因素的制約,構造變動僅僅是其中較為重要的一個,在綜合因素的合力作用下,使得兩者之間不存在完全對應的關系,要正確看待兩者的聯系。在這種方法的指導下所能最終確定的僅僅是尋找可能具有每種成藏模式的區帶,而具體的勘探目標則要更為具體的結合其他成藏要素具體劃分。文中油氣勘探有效性僅僅是一種可能性推測,這種推測的可能性大小是尚無法確定的,如果能將區帶成藏有效性定量化表征出來,將有利于油氣勘探準確度的大幅度提高。

References)

1 周興熙。復合疊合盆地油氣成藏特征——以塔里木盆地為例[J]。地學前緣,2000,7(3):39-47[Zhou Xingxi.Oil and gas accumulation characteristics of composite superimposed basin:an example from Tarim Basin[J].arth Science Frontiers,20007,7(3):39-47]

2 李丕龍,張善文,曲壽利。陸相斷陷盆地油氣地質與勘探卷四:陸相斷陷盆地油氣成藏組合[C]。北京:石油工業出版社,2003, 367[Li Pilong,Zhang Shanwen,Qu Shouli.Continental Rift Basin Petroleum Geology and Exploration(Volume IV):Continental rift basin hydrocarbon composition[C].eijing:Petroleum Industry Press, 2003:367]

3 金之鈞,張一偉,王捷,等。油氣成藏機理與分布規律[M]。北京:石油工業出版社,2003:369[Jin Zhijun,Zhang Yiwei,Wang Jie,et al.Hydrocarbon Accumulation Mechanism and Distribution [M].eijing:Petroleum Industry Press,2003:369]

4 Martinsen R S.Depositional remnants,part1:Common componentsof the stratigraphic record with important implications for hydrocarbon exploration and production[J].APG Bulletin,2003,87(12):1869-1882

5 Martinsen R S.Depositional remnants,part 2:Examples from the Western Interior Cretaceous basin of North America[J].APG Bulletin,2003,87(12):1883-1909

6 關德范,王國力,張金功,等。成烴成藏理論新思維[J]。石油實驗地質,2005,27(5):425-432[Guan Defan,Wang Guoli,Zhang Jingong,et al.New idea about hydrocarbon generation and pool formation[J].etroleum Geology&Experiment,2005,27(5):425-432]

7 何治亮,顧憶,高山林。中國西部多旋回演化與油氣聚集[J]。石油實驗地質,2005,27(5):433-438[He Zhiliang,Gu Yi,Gao Shanlin.Polycyclic evolution and petroleum accumulation in thewestof China[J].etroleum Geology&Experiment,2005,27(5):433-438]

8 馮喬。塔里木盆地滿加爾凹陷地層埋藏史與有機質成熟演化[J]。沉積學報,1997,15(1):172-176[Feng Qiao,Burial history of stratigraphy andmaturity evolution of organicmatter in Manjiaer Depression Tarim Basin[J].cta Sedimentologica Sinica,1997,15(1):172-176]

9 范光華。塔里木盆地輪南低隆凝析氣藏的形成條件[J]。新疆石油地質,2005,26(3):245-248[Fan Guanghua.Formation of condensate gas pool in Lunnan low uplift,Tarim basin[J].injiang Petroleum Geology,2005,26(3):245-248]

10 何登發,賈承造,柳少波,等。塔里木盆地輪南低凸起油氣多期成藏動力學[J]。科學通報,2002,47(增刊)122-130[He Dengfa, Jia Chengzao,Liu Shaobo,et al.Oil and gasmulti-stage forming dynamics of Lunnan low uplift in Tarim basin[J].hinese Science Bul-letin,2002,47(Suppl。)122-130]

11 劉春曉,錢利,鄧國振。塔中地區油氣成藏主控因素及成藏規律研究[J]。地質力學學報,2007,13(4):355-367[Liu Chunxiao, Qian Li,Deng Guozhen.Controlling factorsand accumulation Laws of reservoir formation in Tazhong region[J].ournal of Geomechanics, 2007,13(4):355-367]

12 張小兵,趙錫奎。塔里木盆地塔中構造演化與志留系油氣關系[J]。天然氣勘探與開發,2004,27(2):11-15[Zhang Xiaobing, Zhao Xikui.Relationship between Tazhong tectonic evolution and Silurian hydrocarbon distribution in Tarim basin[J].atural Gas Exploration&Development,2004,27(2):11-15]

13 周鵬。塔里木盆地和田古隆起構造演化及油氣關系[D]。成都理工大學,2002:51-56[Zhou Peng.Evolution of Hetian paleo-uplift tectonic and relation between oil and gas in Tarim Basin[D].hengdu University of Technology,2002:51-56]

14 康玉柱。中國古生代海相成油特征[M]。烏魯木齊:新疆科技衛生出版社,1995:65-69[Kang Yuzhu.Characteristics of Paleozoic Marine Hydrocarbon Generation in China[M].rumqi:Xinjiang Technology and Health Press,1995:65-69]

15 陳元壯。塔里木盆地志留系油氣成藏機理和成藏模式研究[D]。中國石油大學(北京),2002:77-90[Chen Yuanzhuang.Formation mechanism and accumulationmode of Silurian oiland gas in the Tarim basin[D].hina University of Petroleum(Beijing),2002:77-90]

16 丁文龍,金之鈞,張義杰,等。新疆準噶爾盆地斷裂控油氣作用機理研究[J]。地學前緣,2002,9(3):102-102[Ding Wenlong, Jin Zhijun,Zhang Yijie,et al.Mechanism of fracture-controlled oil and gas in Junggar Basin,Xinjiang[J].arth Science Frontiers, 2002,9(3):102-102]

17 賈承造主編。前陸沖斷帶油氣勘探[M]。北京:石油工業出版社,2000:52-94[Jia Chengzao.Oil and Gas Exploration on Foreland Thrust Belt[M].eijing:Petroleum Industry Press,2000:52-94]

18 王世虎,徐希坤;宋國奇。塔西南坳陷和田凹陷前陸逆沖帶構造特征[J]。石油實驗地質,2001,23(4):378-343[Wang Shihu, Xu Xikun,Song Guoqi.Tectonic features of the foreland obduction zone in the Hetian sag of the southwest Tarim depression[J].xperimental Petroleum Geology,2001,23(4):378-343]

19 張越遷,張年富,姚新玉。準噶爾盆地腹部油氣勘探回顧與展望[J]。新疆石油地質,2000,21(2):105-109[Zhang Yueqian, Zhang Nianfu,Yao Xinyu.Review and prospect for petroleum exploration in hinteril and of Junggar basin[J].injiang Petroleum Geology,2000,21(2):105-109]

20 何登發,陳新發,張義杰,等。準噶爾盆地油氣富集規律。石油學報,2004,25(3):1-10[He Dengfa,Chen Xinfa,Zhang Yijie,et al.Enrichment characteristics of oil and gas in Junggar basin[J]。 Acta Petrolei Sinica,2004,25(3):1-10]

21 譚明友,張云銀,宋傳春,等。準噶爾盆地油氣幕式成藏規律探討[J]。石油勘探與開發,2004,31(1):28-31[Tan Mingyou, Zhang Yunyin,Song Chuanchun,et al.Episodic reservoir-formation rules in the Junggar Basin,Northwest China[J].etroleum Exploration and Development,2004,31(1):28-31]

22 吳慶福。準噶爾盆地構造演化與找油領域[J]。新疆地質,1986, 4(3):1-19[Wu Qingfu.Tectonic evolution and oil fields to find in Junggar Basin[J].injiang Geology,1986,4(3):1-19]

23 張功成,陳新發,劉樓軍,等。準噶爾盆地結構構造與油氣田分布[J]。石油學報,1999,20(1):13-18[Zhang Gongcheng,Chen Xinfa,Liu Loujun,etal.The tectonic evolution,architecture and petroleum distribution in the Jungaar basin in China[J].cta Petrolei Sinica,1999,20(1):13-18]

24 陳新發。塔里木盆地西南凹陷與準噶爾盆地構造演化、油氣系統對比研究[D]。中國地震局地質研究所,1998:66-81[Chen Xinfa。 Comparative study of tectonic evolution and petroleum systems between southwest depression in Tarim basin and Junggar basin[D].nstitute of Geology of China Earthquake Administration,1998:66-81]

25 張克銀,艾華國。碳酸鹽巖頂部不整合面結構層及控油意義[J]。石油勘探與開發,1996,23(5):16-19[Zhang Keyin,Ai Huaguo。 The unconformity and oil control significance at the top of carbonate layer[J].etroleum Exploration&Development,1996,23(5):16-19]

26 劉波,王英華,錢祥麟。華北奧陶系兩個不整合面的成因與相關區域性儲層預測[J]。沉積學報,1997,15(1):25-30[Liu Bo Wang Yinghua,Qian Xianglin.The two Ordovician unconformities in North China:their origins and related regional reservoirs'prediction [J].cta Sedimentologica Sinica,1997,15(1):25-30]

27 王子煜,陸克政,漆家福,等。塔里木盆地塔中凸起的構造演化及其與油氣藏的關系[J]。石油大學學報:自然科學版,1998,22 (4):13-17[Wang Ziyu,Lu Kezheng,Qi Jiafu,et al.Relation between tectonic evolution and oil reservoir in Tazhong upliftof Tarim Basin[J].ournal of the University of Petroleum,1998,22(4):13-17]

28 秦勝飛,賈承造,陶士振。塔里木盆地庫車坳陷油氣成藏的若干特征[J]。中國地質,2002,29(1):104-108[Qin Shengfei,Jia Chengzao,Tao Shizhen.A number of features of hydrocarbon accumulation in the Kuqa depression,Tarim basin[J].hinese Geology, 2002,29(1):104-108]

29 戴金星,衛延召,趙靖舟。晚期成藏對大氣田形成的重大作用[J]。中國地質,2003,30(1):10-19[Dai Jinxing,Wei Yanzhao, Zhao Jingzhou.Important role of the formation of gas accumulations in the late stage in the formation of large gas fields[J].hinese Geology,2003,30(1):10-19]

30 翟光明,何文淵。中國前陸盆地特點及未來油氣勘探策略[C]∥中國石油勘探與生產分公司編。中國中西部前陸盆地沖斷帶油氣勘探文集北京:石油工業出版社,2002:15-22[Zhai Guangming,He Wenyuan.The characteristics and the future oil and gas exploration strategy of China Foreland Basin[C]∥China Petroleum Exploration and Production Branch Code.Collection of Oil and Gas Exploration on Thrust Belt of the Foreland Basin.Beijing:Petroleum Industry Press,2002:15-22]

31 王兆云,趙文智,何海清。超壓與烴類生成相互作用關系及對油氣運聚成藏的影響[J]。石油勘探與開發,2002,29(4):12-15 [Wang Zhaoun,ZhaoWenzhi,He Haiqing.Study on the interaction of overpressure and hydrocarbon generation and the influence of overpressure upon hydrocarbon accumulations[J].etroleum Exploration and Development,2002,29(4):12-15]