三 叔

許燕妮

“你三叔這回又闖禍了!”父親扔下大姑的電話,搖著頭無(wú)奈地嘆息。

我猜想大姑在電話那端定然也是父親這般表情,仿若三叔已是他們心頭壓抑多年的心病,縱然大家都期望有一天,能像愚公移山那般移除這塊鬧心的障礙,但它卻仍然如巨形磐石巋然不動(dòng)。

而事實(shí)也的確如此。三叔今年已入不惑之年,他惑不惑我沒(méi)發(fā)現(xiàn),反正這輩子三叔若想讓人對(duì)他“不惑”,恐是極為難事了。這一切只因他所有“不靠譜”的行為。

三叔的“不靠譜”打小便已顯現(xiàn)出來(lái)。三叔自小長(zhǎng)得清秀斯文,學(xué)習(xí)成績(jī)一直優(yōu)異,13歲那年便輕輕松松地考取了縣里的重點(diǎn)中學(xué),這在世代為農(nóng)的村里人家自然是極為光耀的事。家里人還未從他考取的喜悅中醒過(guò)神來(lái),他突然自己翻山越嶺獨(dú)自從縣上回到家來(lái),說(shuō)什么也不再去學(xué)校了。爺爺自然是十分惱火,抽出門后的笤帚揍得三叔滿屋子跑,可是依然沒(méi)能拗過(guò)自己的孩子,皮肉一頓款待之后,還是依了他。三叔對(duì)于他不上學(xué)的原因只字未提,家人和鄰里之間自此衍生出千百種結(jié)論,三叔從來(lái)都不置可否,我也曾為這事問(wèn)過(guò)他,他卻沒(méi)頭沒(méi)腦回我三字:“都一樣。”

雖說(shuō)已經(jīng)退學(xué),但三叔卻沒(méi)斷了愛(ài)看書(shū)的嗜好。在他家徒四壁的屋子里,除了一張破舊的床,便是滿地的書(shū)。時(shí)常能看見(jiàn)他手捧書(shū)坐在門檻上,專心至極,甚至于白天下地干活都得隨身帶著一本。后來(lái),我曾翻看過(guò)他的這些個(gè)“家當(dāng)”,種類范圍之廣,除了讓村民們瞠目結(jié)舌,也讓我這打小家里藏書(shū)算不少的人汗顏。這陣勢(shì)若是在城市里,便可美其名曰:書(shū)香門第。然而三叔擺錯(cuò)了位置,村里人皆認(rèn)為一個(gè)莊稼漢讀那么多書(shū)要做甚,而他不但不收斂,卻越發(fā)不可收拾。于是他在眾人眼中越發(fā)地“不靠譜”起來(lái)。

三叔終將“不靠譜”烙印在身上卻是源于他的愛(ài)情。三叔到了該娶妻的年紀(jì),有熱心的四鄰來(lái)說(shuō)親,也聽(tīng)說(shuō)某家有個(gè)遠(yuǎn)房表親十分心儀于他,可他不是愛(ài)理不理,便是干脆拒絕。某一天突然有人來(lái)告訴奶奶,說(shuō)三叔看上了鎮(zhèn)上郵政所里的會(huì)計(jì)小王,每天都在小王單位門前等她下班。奶奶趕到那一看,三叔正巴巴地站在郵政所門口往里張望,所里的人都掩嘴偷笑,而會(huì)計(jì)小王并不理睬他。奶奶一把把三叔拽了回來(lái),好言相勸,可他如同禪定的老僧一般,絲毫未聽(tīng)進(jìn)去。據(jù)說(shuō)三叔后來(lái)寫(xiě)了一封長(zhǎng)達(dá)十頁(yè)的情書(shū)給小王,小王未看便撕得粉碎,轉(zhuǎn)身嫁給了別人。從那以后三叔便不許家人提及他的婚事,決定要一個(gè)人過(guò)。這事后來(lái)成為了村人飯后的笑柄,如同“癩蛤蟆想吃天鵝肉”的翻版,傳入每個(gè)人耳里,而三叔從此變得寡言起來(lái)。

前幾年村里招商引資,有許多臺(tái)商來(lái)到這個(gè)窮鄉(xiāng)僻壤投資辦廠。三叔也走進(jìn)工廠,成了流水線上的一名臨時(shí)工。三叔干活認(rèn)真,很快便成為了組長(zhǎng)。干了大概三個(gè)月,三叔跟車間主任起了沖突,原因是三叔組里一名工人,家中有事請(qǐng)假半天,誰(shuí)知下午來(lái)上班時(shí),車間主任便以此為由,通知他不用來(lái)了,甚至告訴他已經(jīng)安排了自己的親戚頂替。三叔看不過(guò)眼,與車間主任理論起來(lái)。爭(zhēng)辯到最后,車間主任甩下一句狠話:“再說(shuō)就連你一塊走!”此話一出,鴉雀無(wú)聲,三叔卻一個(gè)箭步?jīng)_上前去,義正詞嚴(yán)地對(duì)車間主任說(shuō):“他事先是請(qǐng)過(guò)假的,并沒(méi)有違反廠里的規(guī)定,他是我組里的人,讓他走我決不答應(yīng)!”話音一落,工人們你一言我一語(yǔ),紛紛指責(zé)起車間主任,車間主任見(jiàn)勢(shì)不妙,便放軟了口氣,揮揮手作罷。

為了感謝三叔,幾天后,那名差點(diǎn)被開(kāi)除的工人在廠里的公告欄上貼出了一則感謝信,三叔的“壯舉”受到了工人們的一致稱贊。此事慢慢傳到了家里,家里人都驚詫不已,沒(méi)想到平日里悶不吭聲的三叔居然也可以如此“血性”,而爺爺終于第一次因?yàn)槿宥χ痤侀_(kāi)。

正當(dāng)大家皆大歡喜之時(shí),一個(gè)月后,工廠突然將三叔“遣送”回家,名義上說(shuō)讓他暫時(shí)休息,但過(guò)后就了無(wú)聲息,不再通知三叔回去上班。三叔到廠里詢問(wèn)原因,迎接他的是一排“軟釘子”。三叔明白,廠里是換著法子讓他走人。不甘心的三叔于是尋求有關(guān)機(jī)構(gòu)解決此事,但一次次未果,卻更加堅(jiān)定了三叔的信念,他最終決定用法律的武器捍衛(wèi)自己的權(quán)益。

就這樣,拖過(guò)了半年,三叔拒絕了所有的工作機(jī)會(huì),用這段不算短的時(shí)間實(shí)施著他的維權(quán)計(jì)劃。我時(shí)常看見(jiàn)他坐在家中的矮椅上翻著法律書(shū),一字一句地在書(shū)上做著記號(hào)。有時(shí)看見(jiàn)他滿面笑容,我知道那是事情有了新進(jìn)展,但更多時(shí)候,三叔都是緊鎖著眉頭,滿臉寫(xiě)著疲累與茫然。然而三叔一直沒(méi)有放棄,事情最后終于走到了立案開(kāi)庭的階段。工廠里請(qǐng)來(lái)了有名的律師,然而三叔卻選擇了自辯。

這樣雞蛋碰石頭的場(chǎng)面我沒(méi)有見(jiàn)到,但開(kāi)庭前我終忍不住問(wèn)三叔何苦如此固執(zhí),就算贏了官司又如何,日后恐又有麻煩事。然而三叔回我:“我只是兩億農(nóng)民工之一,我做這一切只是想告訴所有人,農(nóng)民工也是懂法的,也有正當(dāng)權(quán)益。”時(shí)至今日,三叔這句話仍然在我耳邊,清晰異常。

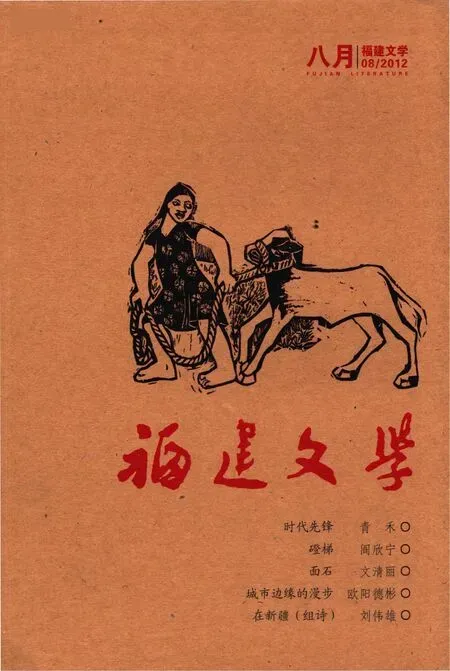

父親常說(shuō),三叔這一世,固執(zhí)得像頭牛,碰壁許多,卻不曾想過(guò)改變。回憶起三叔經(jīng)歷過(guò)的事,似乎沒(méi)人能真正了解他的心思,但我卻總能隱隱感受到他堅(jiān)毅的內(nèi)心力量,以及一顆不愿媚俗的心。