1981—2010年貴陽冬季凍雨日數時空分布變化特征

黃世芹,李 揚,王 珺,倪 雷,肖 麗

(貴州省貴陽市氣象局,貴州 貴陽 550000)

1981—2010年貴陽冬季凍雨日數時空分布變化特征

黃世芹,李 揚,王 珺,倪 雷,肖 麗

(貴州省貴陽市氣象局,貴州 貴陽 550000)

該文利用1981—2010年貴州冬季的日降水資料以及凍雨資料分析了近30 a發生凍雨天氣日數的統計特征。研究表明:無論是各年凍雨發生頻次還是30 a總頻次,開陽地區都為最多,在趨勢檢驗中,開陽和烏當地區雖有明顯的減少趨勢,但并未通過95%信度檢驗,只有貴陽有顯著增多的趨勢,空間分布呈由貴陽向外發散逐漸減少趨勢。根據各月的統計特征表明,各地區凍雨主要發生在1、2月,并且開陽在各月相對其他地區發生凍雨概率最大,花溪最小。總體來看,在全市凍雨發生頻次無明顯增多或減少趨勢,凍雨發生頻次的主周期為4 a,第二顯著周期為12 a,各級凍雨頻次的空間分布均呈由東北向西南減少的趨勢。

時空變化;趨勢分析;等級劃分

1 引言

凍雨天氣是貴州冬季常見的災害性天氣,它給道路交通安全帶來了嚴重的威脅,同時也給人們生命財產安全和經濟發展帶來了很大的負面影響,如2008年初我國南方出現大范圍持續“低溫雨雪災害”天氣造成了嚴重的災害[1-2]。目前,對于貴州凍雨的研究已有許多[3-6],陶詩言等[7]指出,穩定的異常環流形勢控制下,靜止鋒鋒生導致了連續不斷形成降水過程。同時大量暖濕空氣抬升,使得逆溫層覆蓋,導致嚴重的持續性凍雨天氣。以上均是對貴州凍雨的研究,然而對貴陽地區時空分布規律的研究并不多,貴陽是貴州最大城市兼經濟、金融、文化、教育、交通和集散等中心,對于貴州的經濟發展和交通樞紐都具有重要作用,因此研究貴陽凍雨發生的天氣背景及規律具有重要的現實意義。本文在前人對貴州凍雨研究的基礎上[4-6],通過貴陽8站的凍雨資料研究了貴陽各地區的時空分布變化特征。

2 資料與方法

本研究使用的資料是1961—2010年冬季(11月-次年3月)貴陽8站日降水資料以及是否出現雨凇資料。這8個觀測站因始建年份不同,考慮到本文將著眼于凝凍的長期趨勢以及單個持續過程的統計特征,因此以建站最晚的白云站作為起始年(即1981年)選取資料。采用Mann-Kendall檢驗、小波分析以及克里格插值等方法對這8個站的凍雨日數進行統計特征的分析。

3 貴陽地區凍雨日數變化

3.1 貴陽地區凍雨日數年際變化

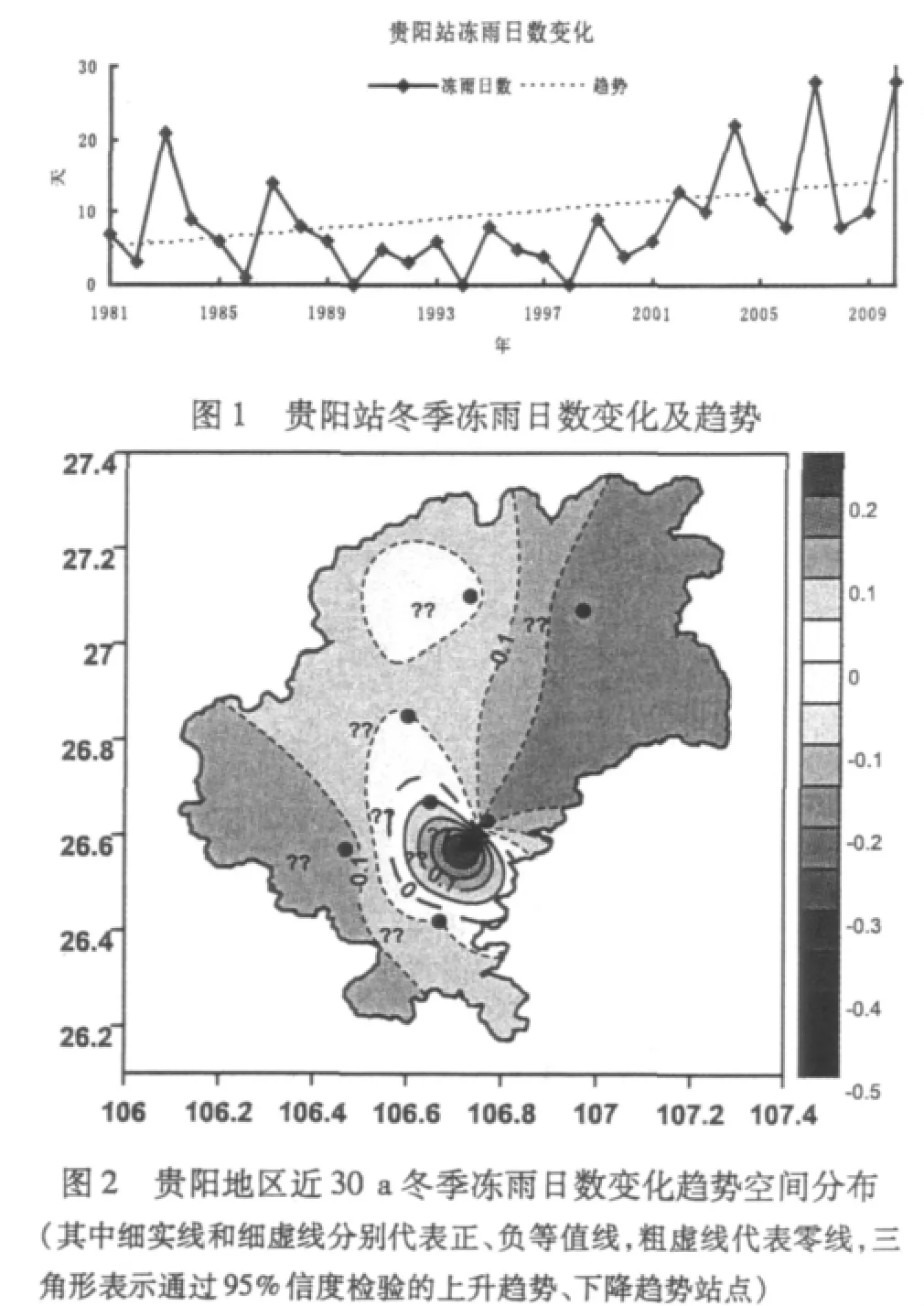

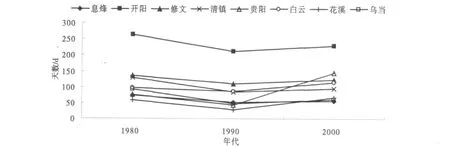

從貴陽8個測站的各年冬季凍雨日數變化可以看出(圖略),開陽地區的凍雨日數較各年其他站點都為最多,其次為修文,冬季凍雨發生頻數較少的地區為花溪和烏當。利用 Mann-Kendall[8]方法(利用 Yue和 Wang[9]所使用的有效樣本數(Effective Sample Size,ESS)來對MK檢驗中的統計量進行改進)對各站近30 a冬季凍雨日數變化的趨勢進行檢驗,結果表明,近30 a息烽、修文、清鎮、花溪的凍雨日數均有下降的趨勢,白云的凍雨日數有上升的趨勢,但均不明顯,未通過95%的信度檢驗;開陽、烏當的凍雨日數雖然有明顯的下降趨勢,但是未通過95%的信度檢驗(圖略);貴陽的凍雨日數有顯著的上升趨勢,并且通過了95%的信度檢驗(圖1)。貴陽各地區凍雨發生日數的年際變化趨勢各不相同,圖2顯示出貴陽地區凍雨發生日數變化趨勢的空間分布,其中黑色三角形表示通過95%信度檢驗的站點,黑色圓點為未通過檢驗的站點。從凍雨頻次變化趨勢的空間分布來看,貴陽的東北和西南部發生凍雨天氣的日數減少的趨勢最大,由這兩端向中間凍雨天氣發生頻次逐漸增多,而只有在貴陽市區的凍雨日數呈增長趨勢。

3.2 貴陽地區凍雨日數年代際變化

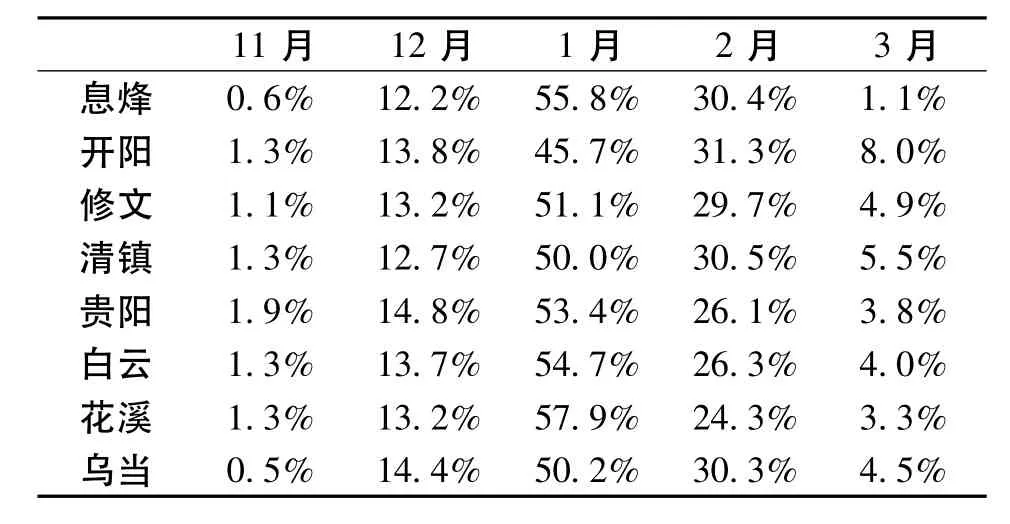

根據以上貴陽各地區冬季凍雨年際變化的分析統計,從各地區年代際變化來看(圖3),20世紀90年代中期為凍雨發生頻次的轉折點,開陽在各個年代發生的凍雨日數依然為最多,花溪相對最少。從80年代到90年代中期,只有白云地區的凍雨日數有微弱的增多,其他地區的凍雨日數均減少,90年代中期開始到21世紀初,貴陽所有地區凍雨日數均有增多,貴陽市區的凍雨日數的增長趨勢最明顯,在90年代末發生凍雨天氣的日數超過大部分地區。

3.3 貴陽各地區凍雨日數月際特征以及總日數的空間分布

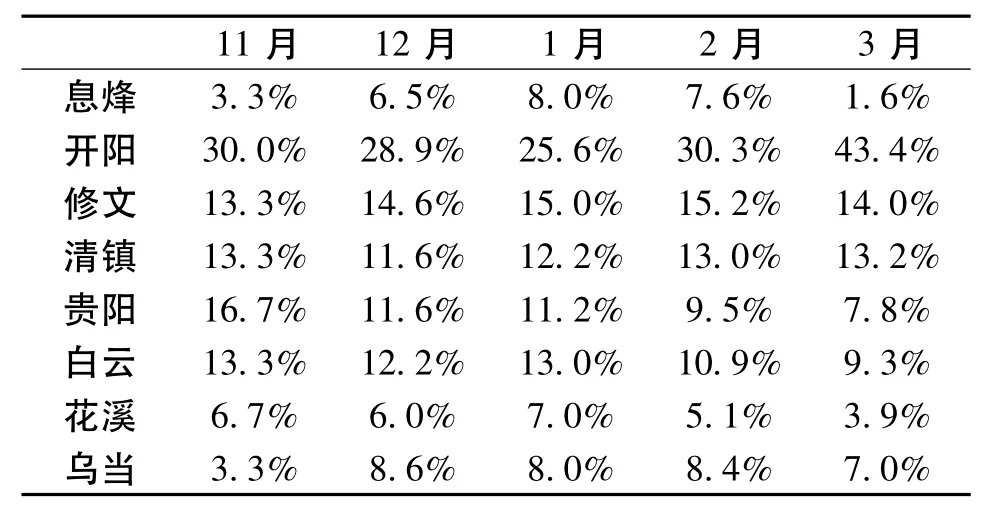

通過近30 a貴陽各地區冬季各月發生凍雨天氣日數的百分比的對比分析得出(表1),其各地凍雨發生總比例都在75%以上,說明凍雨天氣主要發生在1、2月。貴陽1月各地區相比其它月發生凍雨天氣的機率最高,2月次之。根據各月凍雨概率分布規律可知,11、12月各地區分布相差不大,而時間段為1-3月,開陽相對其他地區而言,在1-2月發生凍雨的概率并不是最高,但是3月仍然保持8%的概率。

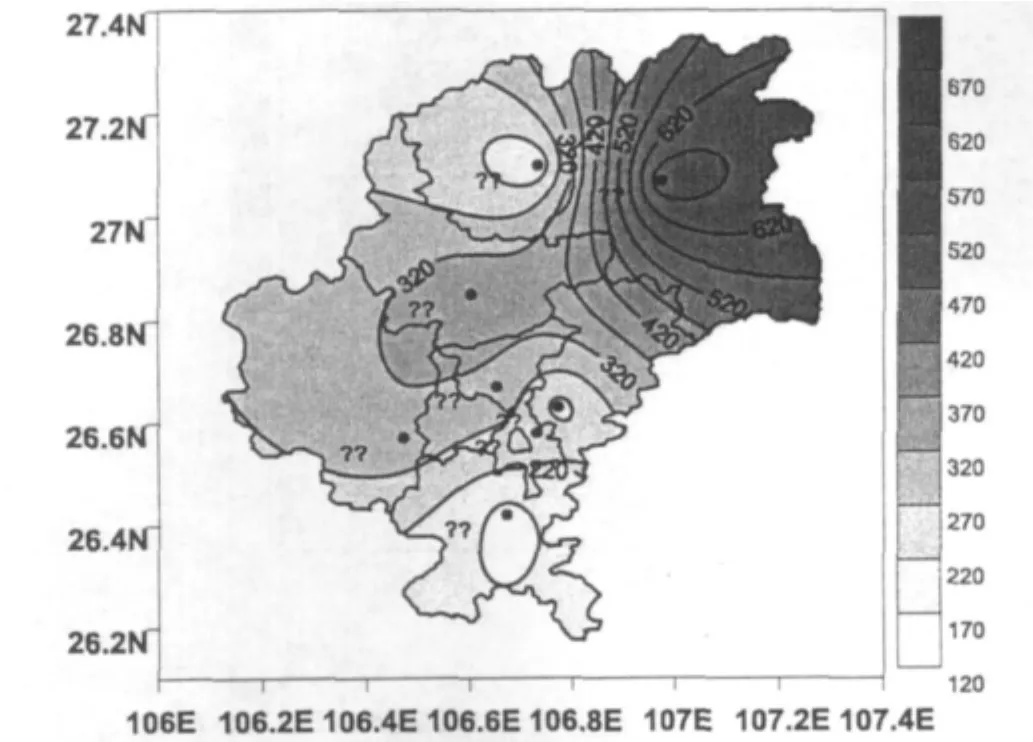

根據貴陽各地區在各月發生凍雨所占比例顯示可知(表2),開陽在各月發生凍雨天氣的比率最高。11月時,開陽發生凍雨比率最高,其次是貴陽,烏當和息烽比率最低;12—次年2月,開陽比率最高,修文次之,花溪最低;3月,開陽比率最高,修文次之,息烽最低。從各地區近30 a凍雨總日數來看,開陽也是發生凍雨天氣最多的地區,花溪為凍雨日數最少的地區,開陽凍雨日數相當于花溪的4.6倍(表略)。由凍雨總日數的空間分布來看(圖4),貴陽地區呈東北高西南低,南北最少的分布。

圖3 貴陽8個測站1981—2010年各年代冬季凍雨日數

表1 1981—2010年貴陽各地區冬季各月凍雨日數百分比

表2 1981—2010年冬季貴陽各地區凍雨日數在各月的百分比

圖4 貴陽市1981—2010年冬季凍雨總天數空間分布

以上分析表明開陽地區凍雨總日數最多,相對本地而言,各月凍雨分布概率并不都是最高,但是持續時間長,各月發生凍雨天數多,其他各地區的凍雨天氣主要集中發生在1-2月,3月份凍雨基本很少發生,因此開陽地區是貴陽受凍雨影響最大的地區。

4 貴陽地區凍雨頻次的周期特征

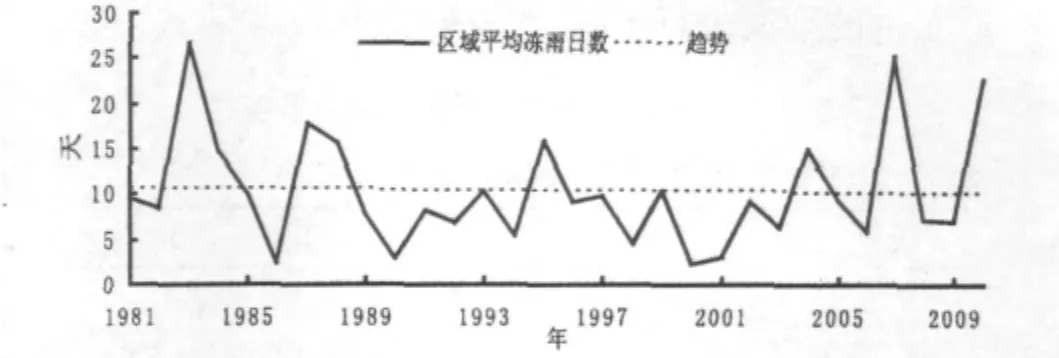

將貴陽8個站點的凍雨日數進行區域平均,從凍雨日數的年際變化和趨勢可以得出(圖5),貴陽地區在1983年和2007年冬季凍雨日數最多,均超過25 d,發生的凍雨天氣最為嚴重。近30 a貴陽地區冬季發生凍雨日數的年平均值為10 d左右,20世紀80年代超過平均值的有4 a共75 d,90年代有3a共36 d,20世紀初有2 a共48 d,從各年代發生嚴重凍雨的年份來看是減少的,但凍雨日數是90年代最少,從凍雨的總趨勢來看,有微弱的減少趨勢,但并不明顯。由此得知80年代貴陽地區凍雨發生的日數最多,且振幅較大,90年代凍雨日數最少,年際變化較平穩,20世紀初凍雨日數年際變化較大,即振幅較大。

圖5 貴陽1981—2010年冬季凍雨日數的時間序列及趨勢

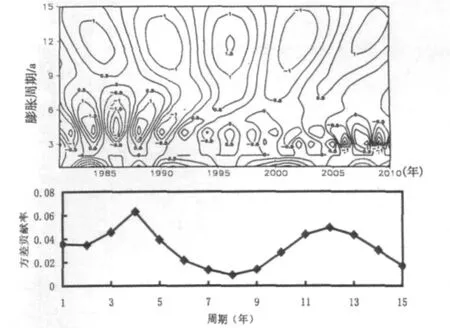

將貴陽各站點的凍雨日數按照區域平均取其均值,運用morlet小波分析對貴陽凍雨發生的頻次進行展開,得到小波系數的實部(圖6a),圖中正值反映了序列的增多趨勢,負值反映了減少趨勢,零線對應凍雨頻次的突變點從圖6a可看出,在過去的30 a中凍雨發生頻次具有3~5 a和11~13 a 2個顯著的振蕩周期,其中以3~5 a最強。進一步對小波進行方差分析(圖3b)可以得出:在1981—2010年整個時間域內,貴陽凍雨頻次變化以4 a和12 a周期振蕩最強,說明貴陽汛期凍雨頻次變化的年際和年代際特征比較明顯,其中第一顯著周期為4 a,第二顯著周期為12 a。通過以上分析表明,貴陽凍雨天氣年際振蕩特征非常明顯,且目前貴陽凍雨天氣正處于相對高發期。

圖6 貴陽冬季發生凍雨頻次的小波系數實部

5 貴陽凍雨等級劃分及時空分布

參考中國氣象局發布的《中華人民共和國氣象行業標準——凍雨等級》中對區域性凍雨的分級標準,根據凍雨的持續時間,將凍雨劃分為以下4個等級:輕級凍雨(1級):1~3 d;

中級凍雨(2級):4~6 d;

重級凍雨(3級):7~11 d;

特重級凍雨(4級):12 d以上。

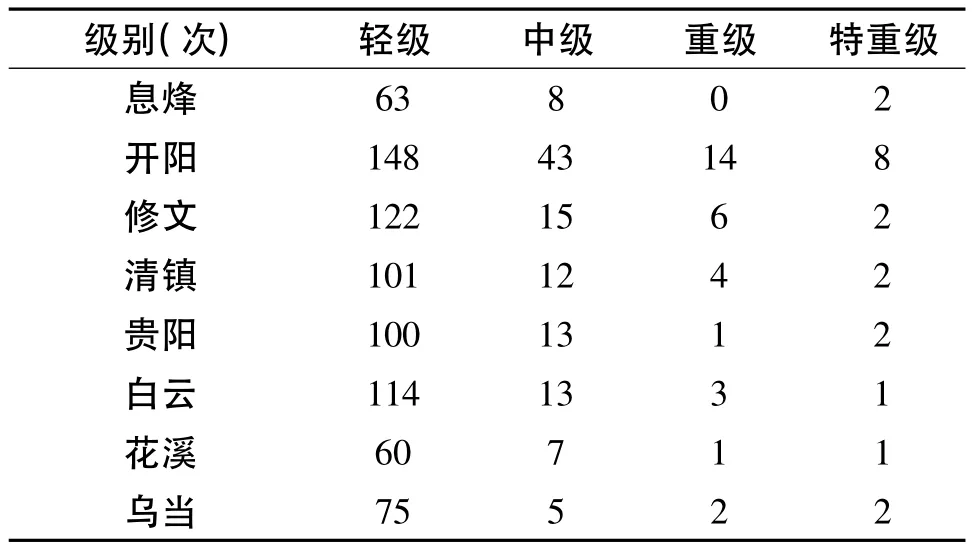

按照以上等級將近30 a貴陽地區各站冬季凍雨發生的頻次進行了統計分析(表3),結果表明開陽各級凍雨的頻次均最多,重級和特重級凍雨造成的凝凍災害極為嚴重,開陽地區的重級和特重級凍雨頻次相對其他地區非常明顯,息烽未發生過重級凍雨,而開陽地區的重級凍雨發生頻次高達14次,是修文2倍之多,清鎮的3倍之多,貴陽和花溪的14倍,白云地區近4倍,烏當的7倍。開陽重級凍雨發生的頻次為大部分地區的4倍,是白云和花溪的8倍。

表3 貴陽8個測站1981—2010年各站不同凍雨等級發生的頻次

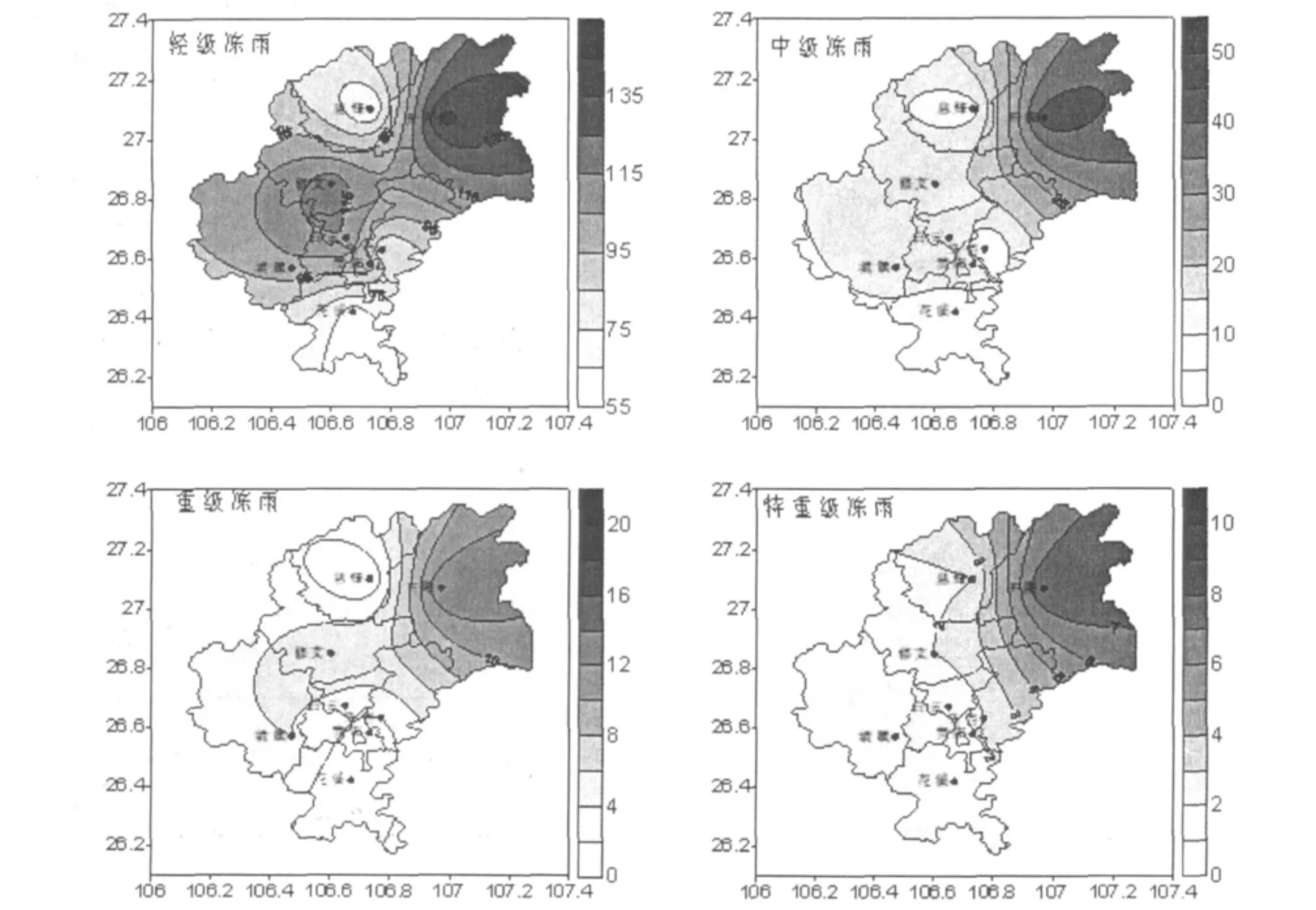

根據凍雨等級劃分,貴陽地區各等級凍雨頻次的空間分布進行分析(圖7),結果表明輕級凍雨頻次的分布型呈東北至西南逐漸減少的趨勢,貴陽南部和北部最少,中級凍雨頻次的空間分布呈由東北向西南逐漸減少的趨勢,重級凍雨頻次呈東北至西南逐漸減少的趨勢,貴陽南部和北部最少,特重級凍雨頻次的空間分布呈東北至西南逐漸減少的趨勢。

圖7 貴陽地區近30 a冬季各等級凍雨發生頻次空間分布

5 小結

本文基于日降水資料以及凍雨資料對1981—2010年冬季貴陽8個測站的凍雨日數的變化特征進行了分析。研究表明:

①貴陽各地區凍雨日數的年際變化中,開陽各年的凍雨日數均為最多,花溪和烏當各年的凍雨日數相對最少,通過分析各地區的凍雨日數的趨勢檢驗得知,只有貴陽地區凍雨日數顯著增加。年代際變化中,20世紀90年代之前,各地區的凍雨日數呈減少趨勢,90年代之后貴陽凍雨日數增加最快。

②通過分析各地區凍雨日數的月季分布和凍雨總日數分布,結果表明,相對本地區各月凍雨發生概率而言,貴陽各地區的凍雨主要集中發生在1-2月,花溪在1月發生凍雨概率最高,開陽在2月發生凍雨概率最高,其中開陽地區凍雨總日數最多,相對其他地區各月凍雨頻次所占比率最大,并且持續時間最長,因此開陽地區是貴陽受凍雨影響最大的地區。

③通過計算區域平均得出貴陽的年際變化表明,貴陽近30 a的凍雨發生日數并無明顯的增減趨勢,通過小波分析得出貴陽凍雨天氣年際振蕩特征非常明顯,且目前貴陽凍雨天氣正處于相對高發期。

④根據凍雨級別劃分得出的空間分布顯示,基本都呈東北向西南逐漸減少的趨勢。

[1]宗志平,馬杰.2008年初凍雨強度變化以及與逆溫層特征之間的關系[J]. 氣象,2011,37(2):156-160.

[2]楊貴名,孔期,等.2008年初“低溫雨雪冰凍”災害天氣的持續性原因分析[J].氣象學報,2008,66(5):836 -440.

[3]杜曉玲,彭芳,等.貴州凍雨頻發地帶分布特征及成因分析[J]. 氣象,2010,36(5):92 -97.

[4]嚴小冬,吳戰平,等.貴州凍雨時空分布變化特征及其影響因素淺析[J].高原氣象,2009,28(3):694-701.

[5]葉茵,杜小玲,等.貴州凍雨時空分布及對應臨近環流特征分析[J].貴州氣象,2007,31(6):11 -25.

[6]張艷梅,顧欣,等.貴州高原西北部凍雨的時空變化特征[J]. 資源科學,2011,33(3):477 -482.

[7]陶詩言,衛捷.2008年1月我國南方嚴重冰雪災害過程分析[J]. 氣候與環境研究,2008,13(4):337-350.

[8]Kundzewicz,Z W,and A Robson(Eds.)(2002),Detecting trend and other changes in hydrological data[M],Rep.WCDMP-45,Rep.WMO-TD 1013,157 pp.,World Meteorol.Org.,Geneva,Switzerland.

[9]Yue,S,and C Wang,The Mann - Kendall test modified by effective sample size to detect trend in serially correlated hydrological series.Water Resources Management,2004:18,201 -218.

P468.0+2

B

1003-6598(2012)05-0019-04

2012-04-25

黃世芹(1977—),女,工程師,主要從事短期天氣預報分析研究工作。

貴陽市科技項目“貴陽市凝凍監測預警系統研究”(筑科合同[2011103])資助。