醫改就是要“病有所醫”

“病有所醫”,對各級政府來說,是一個目標,也是一種責任;對廣大醫務工作者來說,這是歷史的重托與責任;對民眾來說,這是一種期盼與信任。

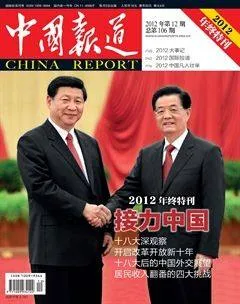

十八大期間,改善民生、加強社會建設的議題備受關注。

在十八大新聞中心舉行的第四場記者招待會上,國家發改委副主任朱之鑫表示,中國的醫改已經織起了全世界最大的“醫保傘”,如今基本醫療保障已經覆蓋了全國95%以上的人群。

“病有所醫”的質與量

7月份,胡錦濤同志在省部級主要領導干部專題研討班發表重要講話,提出“解決好人民最關心最直接最現實的利益問題,在學有所教、勞有所得、病有所醫、老有所養、住有所居上持續取得新進展”。

“病有所醫”作為一個政治目標提出來,說明了中央政府對今后民生事業的重視與抱負。

8月底,國家發改委、衛生部、財政部、人社部、民政部、保險監督管理委員會等六部委發布《關于開展城鄉居民大病保險工作的指導意見》,對大病醫保的保障對象、保障水平、籌資情況、承保方式、承保資格等作了原則規定,以避免因病致貧、因病返貧現象。

大病保險的保障對象是城鎮居民醫保、新農合的參保人,所需要的資金從城鎮居民醫保基金、新農合基金中劃出,交給商業保險機構來管理,采取向商業保險機構購買大病保險的方式,不再額外增加群眾個人繳費負擔。經測算,各地城鎮居民年人均可支配收入或農民年人均純收入,可作為當地家庭災難性醫療支出的標準。當參保患者個人負擔的醫療費用超過這個標準時,很可能使家庭在經濟上陷入困境。大病保險對這小部分人群個人負擔的合規醫療費用在基本醫保已經報銷的基礎上再次給予報銷,要求實際報銷比例不低于50%。

大病醫保無疑是醫療改革的重要舉措,也會進一步深化醫療改革,推進“病有所醫”的實現。

在我看來,“病有所醫”有質與量兩方面的內容。質,說的是治療水平和健康教育水平的問題,衡量指標就是少生病和病了可看好病,因此主要是醫院與衛生防疫體系的建設。量,是指支付水平,是民眾看病自掏多少的問題,掏了之后不至于因病返貧和因病致貧,因此主要說的是保障體系的建立、如何建立可靠安全社會保障網的問題。

在醫療服務體系建設方面,我們做了很多工作,醫院的質和量有了很大進步,但是發展不平衡。雖然民眾“看病難”的情況得以緩解,但由于分級醫療等問題沒有根本解決,因此民眾更高的醫療需求還沒有得到滿足。

在社會安全保障網建設方面,網絡已經建立。整體來說,看病的質量明顯提高了,從無保障到有保障,從保障低到保障提 高,這是很大的進步。但是,保障的水平參差不齊,地區差異、群體差異、行業差異相當明顯。

醫改中的三種角色

我們應該站在什么樣的角度談醫改?

一方面,要想到居民和患者,如果我們搞醫改使他們感覺到越改越不利,越改看病越難,那顯然既不能得到他們的支持,也很難說我們改得好,這一點很容易理解。另一方面,要兼顧衛生事業、醫療機構發展,還有醫生的切身利益,我們需要考慮衛生事業、衛生人才的可持續發展。

是不是把患者和醫生的問題解決了,醫改滿足這兩條就沒問題了?不是,還有更重要的第三條,就是政府自身的改革。談論醫改問題至少要從患者、衛生事業發展和政府自身改革三個方面同時考慮,這三方面缺一不可。這是中國人民大學醫改研究中心主任、社會保障研究所副所長王虎峰《中國新醫改現實與出路》里提到的“應該站在什么角度談論醫改”。

醫改是在社會領域進行改革,是對公共服務體系進行改革,是在社會主義市場經濟條件下進行這種改革,政府自身的目標是建設盡責的“有限政府”,換句話說,我們的目標是構建服務型政府。

如果為了患者、為了醫生,把所有的事情都由政府包攬起來,都由政府來管理,患者和醫生滿意了是不是就可以了?我認為照樣不可以。為什么?因為這種改革方向跟我們社會的發展是相背而行的,這么多事情能管得過來嗎?能管好嗎?很多時候是政府管了不該管的事情。

如果現在開出的醫改方子還是什么都讓政府包起來,這樣的改革是往回走,是往后退。

“病有所醫”還有多遠

醫療改革是一個不斷完善的過程,在疾病的預防、治療與康復不同時期有不同的任務,它是隨人們對健康的認知程度、經濟發展的不同階段和公共財政能力的變化而變化。當醫療保障網絡建立之后,醫療服務的需求將會發生井噴,醫療技術的應用普及亦使醫療費用發生變化。

如何建立鞏固的保障體系來確保實現“病有所醫”呢?我認為著眼點有四個方面:一是防,提高民眾防病意識,提高公共衛生和健康教育的投入。二是治,基層服務體系的建立和服務能力的提高使民眾不至于“背病離鄉”、“通宵排隊掛號”、“不找關系找不到床位”等。三是加大投入,特別是加大防治體系及保障體系的投入。四是監管,加大政府的投入,可以在減少市場趨利行為的同時,加強對醫療行為的監管。

但是,我們不能忽視因為政策上的不完整或偏差導致趨利行為,政府缺乏有效的監督與干預,比如加大財政投入以體現公立醫院的公益性;溝通的不完整使醫患之間存在難以實現的、潛在的信息不對稱和不信任,甚至出現過度醫療和騙保行為。

“病有所醫”,對各級政府來說,是一個目標,也是一種責任;對廣大醫務工作者來說,這是歷史的重托與責任;對民眾來說,這是一種期盼與信任。

雖然要做到所有病都“病有所醫”很難,但就目前的情況來說,寬泛意義上的“病有所醫”幾近達到,而嚴格意義上的“病有所醫”到了“行百里者半九十”的階段,我們更要堅定地朝著這個目標邁進,不可半途而廢。