“20110901”溫帶風暴潮過程天氣形勢分析及數值預報研究

劉秋興,于海鵬,傅賜福,王培濤,趙聯大,吳少華

(國家海洋環境預報中心,北京 100081)

“20110901”溫帶風暴潮過程天氣形勢分析及數值預報研究

劉秋興,于海鵬,傅賜福,王培濤,趙聯大,吳少華

(國家海洋環境預報中心,北京 100081)

對2011年9月1日在渤海發生的一次較強溫帶風暴潮過程的成因及發展情況進行了深入的研究,并對此次溫帶風暴潮的預報情況進行了較為詳細的數值研究分析和總結。從數值預報的結果來看,兩套溫帶風暴潮數值預報模式都表現出較好的預報能力,特別是對于此類移動速度較為穩定的溫帶系統,預報時效可以延長到24 h左右。通過總結近10年來我國渤海典型溫帶風暴潮過程的致災特點發現:冷空氣和低壓配合對渤海特別是渤海灣產生的溫帶風暴潮災害性影響不容小覷,夏半年時更要注意中尺度對流天氣疊加在氣旋天氣系統上對災害的放大作用。

溫帶風暴潮;數值計算;非結構三角網格

1 引言

在西北太平洋沿岸國家中,我國是最容易遭受溫帶風暴潮災害襲擊的國家,而渤海又是我國溫帶風暴潮災害的重災區[1-2]。進入21世紀以來,渤海發生了多次嚴重的溫帶風暴潮過程[3-5],包括“20031011”溫帶風暴潮過程[6]、“20070303”溫帶風暴潮過程和“20090415”溫帶風暴潮過程[7]等。單純冷空氣或低壓引起的災害性風暴潮過程很少,縱觀10年來我國渤海發生的較為嚴重的溫帶風暴潮過程,均是冷空氣和低壓配合引起的這一類溫帶系統,“20110901”溫帶風暴潮過程也是如此。受冷空氣和低壓的共同影響,2011年9月1日上午,渤海灣、萊州灣沿海出現了一次較強的溫帶風暴潮過程。河北黃驊潮位站出現了550 cm(超過當地警戒潮位70 cm)的高潮位,為該站有觀測記錄以來的歷史第四大高潮位。天津塘沽潮位站潮位站出現了517cm(超過當地警戒潮位27 cm)的高潮位。盡管預報部門提前及時做出預警,有效地減小了損失,但此次風暴潮過程仍然導致了渤海灣部分堤段被沖毀、蝦池被淹、漁船擱淺等損失。據不完全統計,僅河北、天津兩地因本次風暴潮災害造成的直接經濟損失就高達近2億元。

2 天氣形勢分析

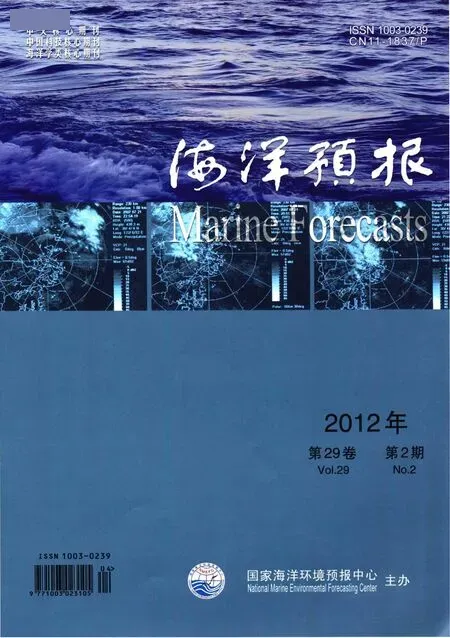

本次溫帶風暴潮的天氣系統直接誘因是典型的冷空氣和低壓在渤海配合產生的東北大風。從500 hPa高空天氣圖(見圖1)上可以看到,8月31日08時有淺槽在貝加爾湖以東中蒙邊界處生成并逐漸東移,于31日夜間掃過東北及渤海北部地區,形成此次大風天氣的高空環流背景。

從850 hPa高空圖(見圖2)上可以看到,31日20時,渤海西部受到華北東伸的暖脊控制,東北地區是一個冷渦,冷渦槽后的鋒區和冷平流已經控制東北地區。31日白天和上半夜渤海地區受暖濕氣團控制,累積計了大量不穩定能量。至9月1日08時,鋒區南移跨過渤海抵達山東半島。

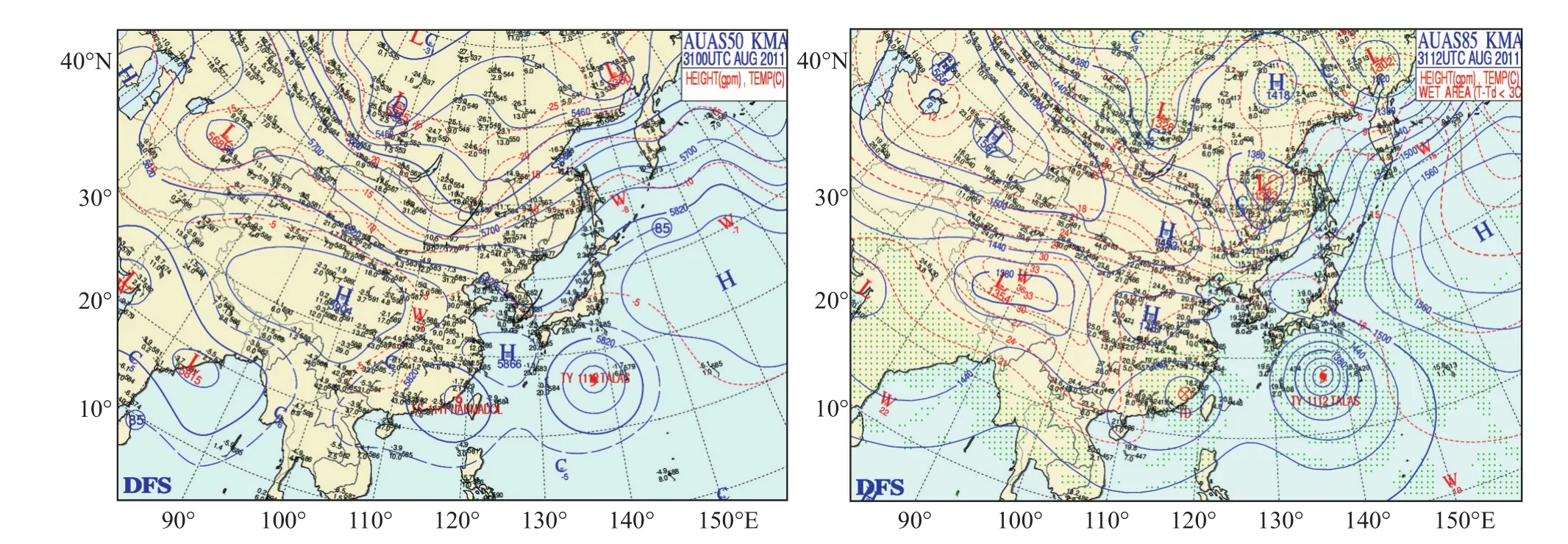

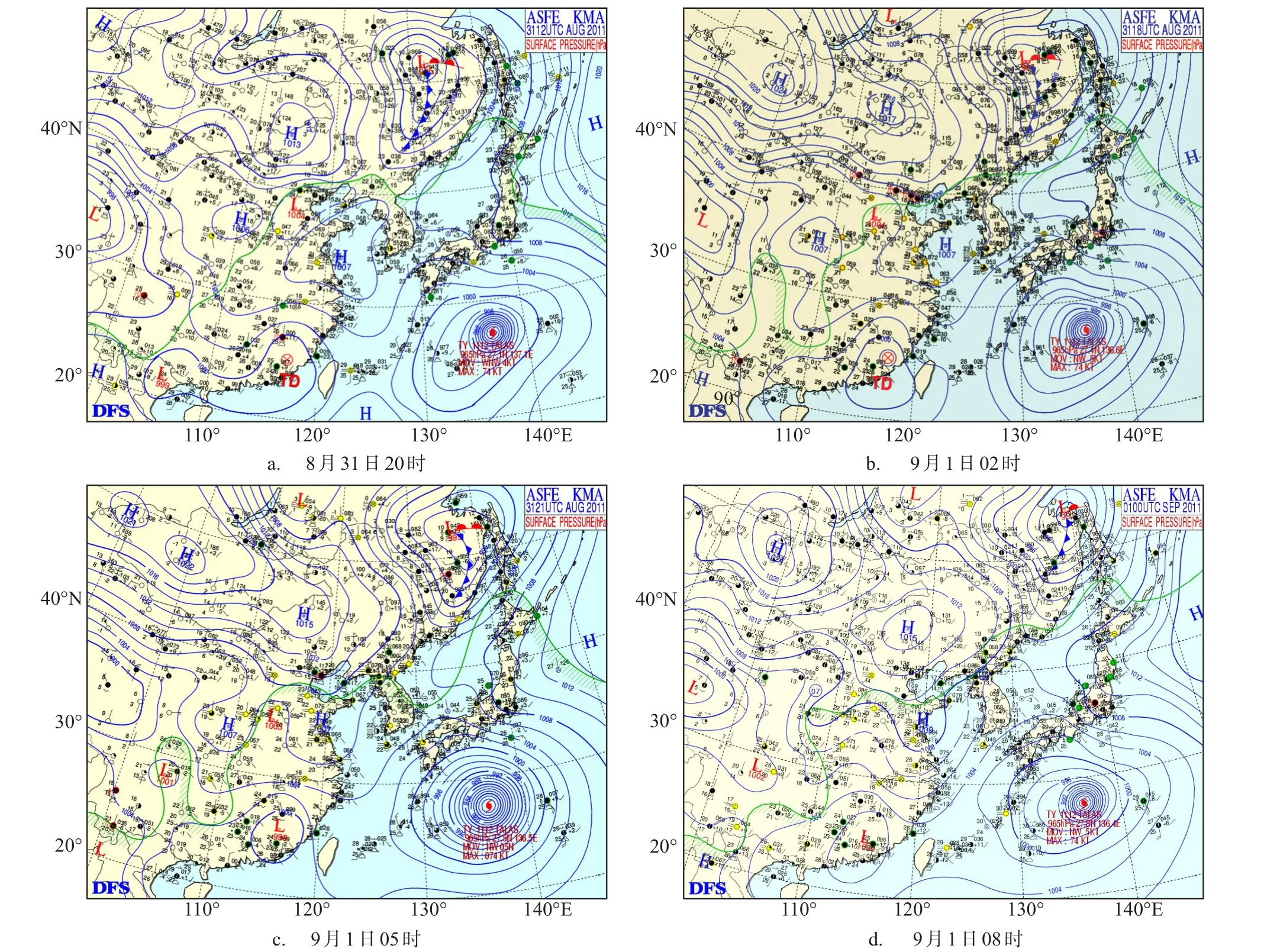

從地面圖(見圖3a)上可以看到,31日20時渤海西部位于高壓后部弱低壓控制吹弱的南-東南風有利于不穩定能量的累積。另外從距渤海西部最近的探空站北京31日20時的探空資料(見圖4)看,有中等強度不穩定能量累積,cape(對流有效位能)值也達到1660,沿海地區由于空氣的濕度大、不穩定能量只會更高。9月1日02時,地面冷鋒抵達渤海灣地區(見圖3b),引發了強烈的對流天氣。05—08時,系統在渤海灣地區進一步發展并加強到鼎盛階段,范圍進一步擴大(見圖3c、3d)。

圖1 31日08時500 hPa高空天氣圖(引自韓國氣象廳) 圖2 31日20時850 hPa高空天氣圖(引自韓國氣象廳)

圖3 地面天氣圖(引自韓國氣象廳)

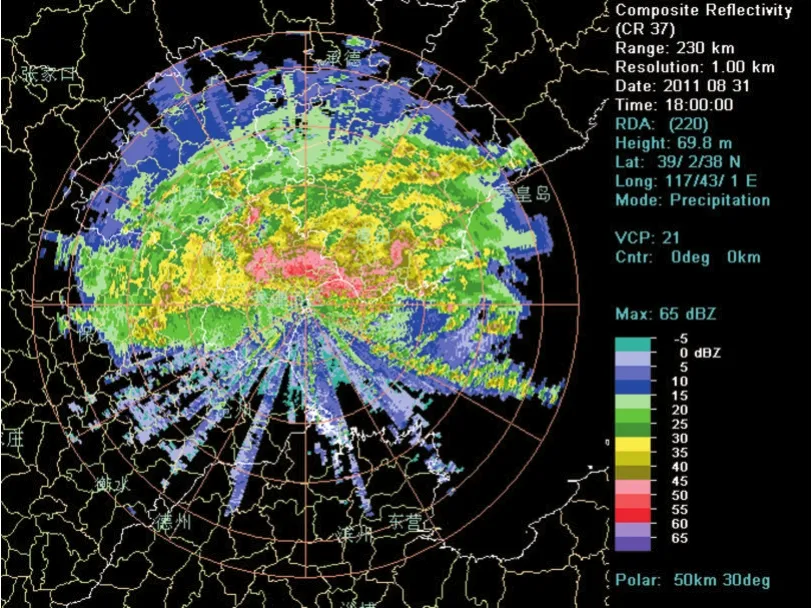

從9月1日02時天津站的多普勒雷達測到的組合反射率圖(見圖5)上看,天津附近及渤海西部地區有50 dBz以上的強回波區。

圖4 溫度對數壓力圖

圖5 多普勒雷達組合反射率圖

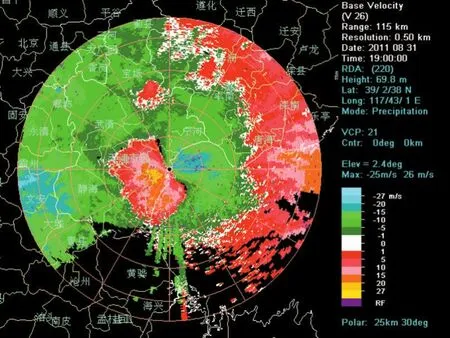

同時,在平均徑向速度多普勒雷達圖(見圖6)上,出現了27 m/s以上的東-東北向強風速區域,說明03時天津附近的近地面層出現了很強的東-東北向對流強風。

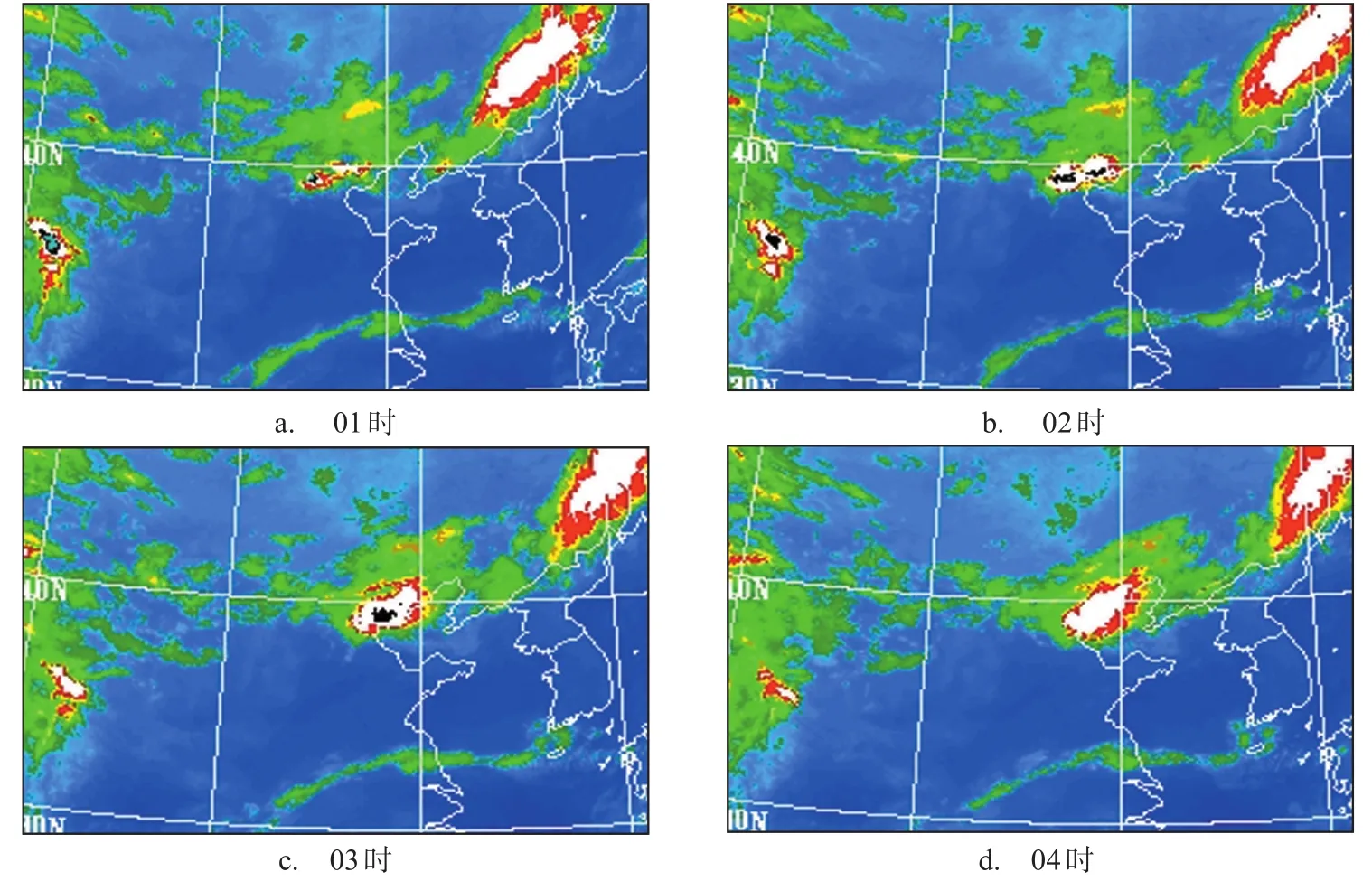

從連續的紅外增強云圖上看,9月1日01時對流云團開始在近海陸地上形成,02時移到天津一代沿海并強烈發展,03時進一步增強,04時范圍擴大并開始東移,中心強度開始減弱,見圖7。

圖6 平均徑向速度多普勒雷達圖

圖7 9月1日紅外增強云圖(引自臺灣(中央)氣象局)

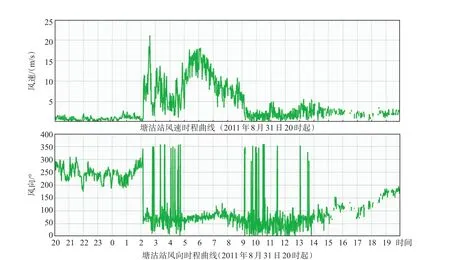

圖8 塘沽潮位站風速風向圖

圖9 黃驊潮位站風速風向圖

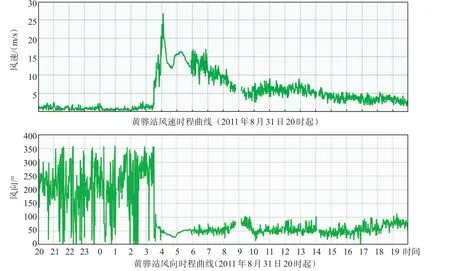

結合塘沽和黃驊海洋站的風速風向實況可以看到(見圖8、9),塘沽站02時風速達到7級風的強度(03時陣風9級)并一直維持至07時前后,風向以東北偏東風為主;黃驊站03時開始出現7級以上大風,也維持了3 h左右,特別是在04時后更觀測到了10級(26.8 m/s)的陣風,風向以東北風為主。08時以后,兩站風速逐漸減小到5級以下,此次過程對渤海灣的大風影響逐漸減弱至消失。

3 溫帶風暴潮過程實況

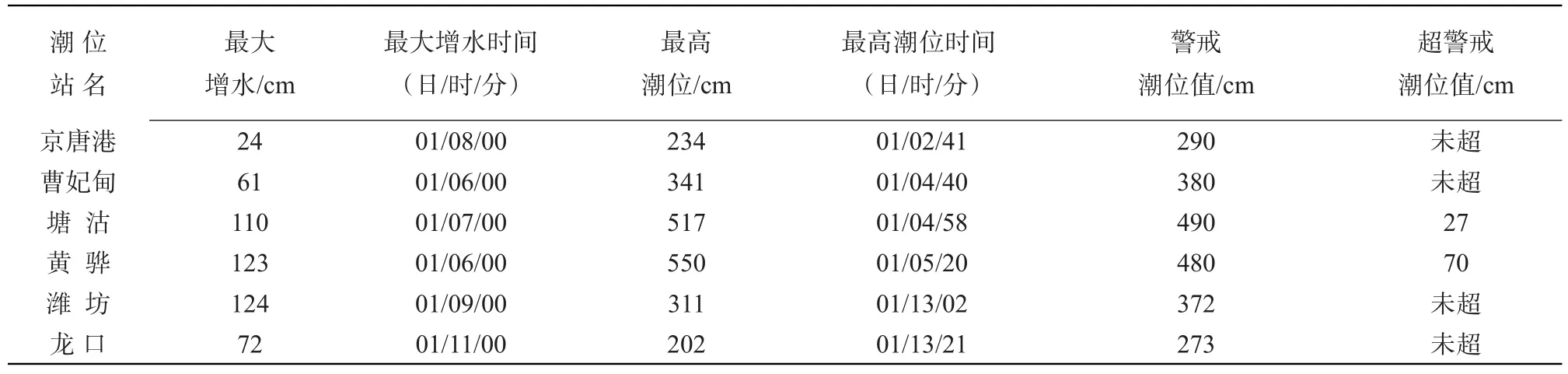

“20110901”溫帶風暴潮過程從9月1日凌晨開始影響我國的渤海灣,下午影響山東萊州灣沿海,沿岸各潮位站均觀測到了不同程度的風暴增水,影響嚴重岸段為渤海灣,沿岸多個潮位站出現了超過當地警戒潮位的高潮位。渤海灣內天津塘沽站和河北黃驊站從1日02時前后開始出現明顯增水,分別于07、06時前后增水達到最大,塘沽站整個過程逐時最大風暴增水110 cm,黃驊站過程逐時最大風暴增水123 cm,由于增水主振過程適逢渤海灣沿岸當日凌晨天文高潮位時段,因此沿岸塘沽站于1日04時58分出現了517 cm過程最高潮位,超過當地警戒潮位27 cm。河北省黃驊站于1日05時20分出現了550 cm的過程最高潮位,超過當地警戒潮位70 cm。山東濰坊站整個過程逐時最大風暴增水124 cm,最高潮位311 cm,由于最大增水未疊加到該站的天文高潮階段,故該站未出現超過當地警戒潮位的高潮位。渤海灣、萊州灣沿岸各站潮位和增水見表1。

4 溫帶風暴潮過程的數值預報研究

國家海洋環境預報中心目前運行兩套業務化溫帶風暴潮數值預報模式,每天定時兩次對外發布溫帶風暴潮數值預報產品。溫帶風暴潮數值預報中強迫場采用國家海洋環境預報中心風場組提供的分辨率為0.1o×0.1o的MM5業務化數值預報產品的逐時分析風場和氣壓場作為海表面的氣象強迫場資料,模式計算區域包括北黃海和渤海,水深采用分辨率為2'×2'的數據,三角網格中節點水深數據采用反距離插值法獲取。在重點區域近海采用專項調查得到的水深資料。岸線為國家測繪局1997—2001年的海岸線資料進行訂正之后的海岸線數據,比例尺為1:250000,并根據目前的最新變化情況進行了適當的調整。

表1 “20110901”溫帶風暴潮過程最大增水和最高潮位

圖10 塘沽站逐次預報與實測潮位過程曲線對比圖 圖11 黃驊站逐次預報與實測潮位過程曲線對比圖

圖12 塘沽站逐次精細化預報與實測圖13 黃驊站逐次精細化預報與實測潮位過程曲線對比圖 潮位過程曲線對比圖

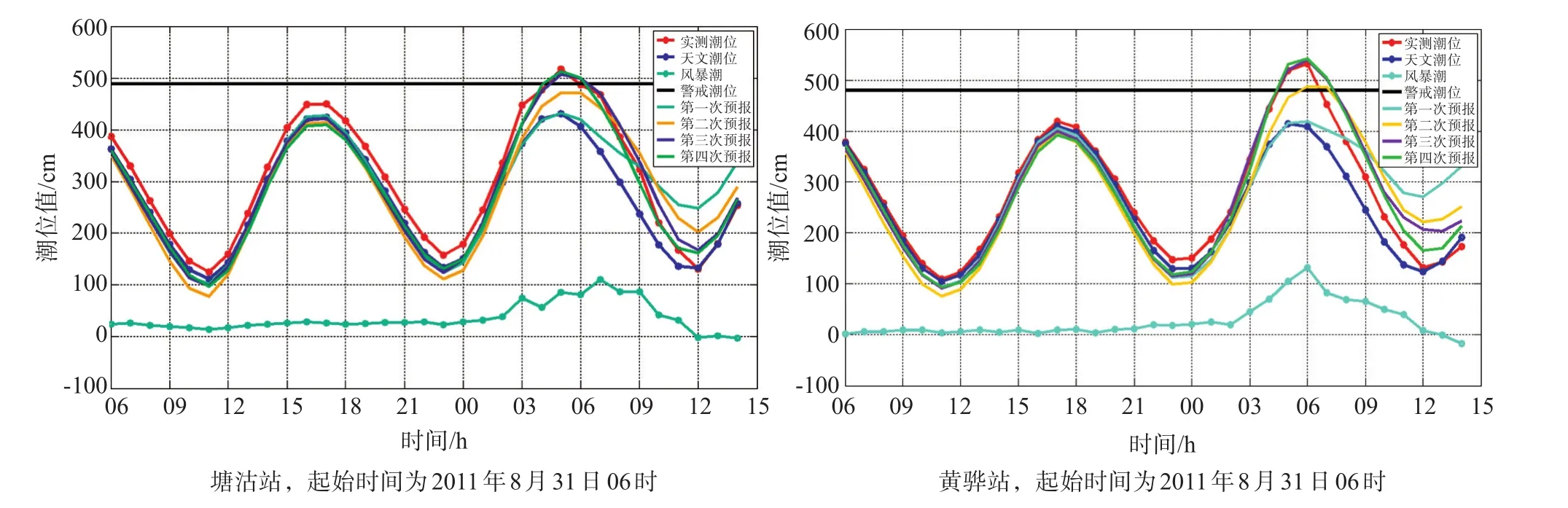

對于“20110901”次溫帶風暴潮過程,采用了兩套不同溫帶風暴潮數值預報模式分別進行了4次預報(第一次預報時間為2011年8月30日08時,第二次預報時間為8月30日14時,第三次預報時間為8月31日08時,第四次預報時間為8月31日14時),預報時效在12—48 h之間。

4.1 業務化溫帶風暴潮數值預報模式1(CES)

該模式計算區域覆蓋整個中國近海,空間分辨率為6',采用半隱式差分格式,有效地提高了計算效率,自從2004年開始業務化運行以來,對影響渤海的三類主要溫帶天氣系統(冷鋒配合低壓、冷鋒類和強孤立氣旋)引起的溫帶風暴潮過程有較為良好的預報結果。文中采用此模式對本次風暴潮過程中超過當地警戒潮位的塘沽和黃驊兩站進行了數值預報情況檢驗。從歷次預報情況來看,隨著時間的推移,塘沽和黃驊兩站均表現出后一次預報的準確程度明顯比前一次要強,特別是前三次預報情況更是如此。第三次和第四次預報的時效在12—24 h之間,其預報結果已經相差不大,與實測值非常吻合(見圖10—11)。

4.2 業務化溫帶風暴潮數值預報模式2(ADCIRC)

該模式采用目前國際上通用的基于非結構網格技術的ADCIRC模式,其可以精細刻畫沿岸地形、水深變化趨勢,準確表達風暴潮在河口、港灣內的傳播信息。其中開邊界為江蘇南通到朝鮮半島最南端的連線,開邊界處網格分辨率約為18 km,東海和黃海部分陸地邊界網格分辨率約為3—5 km;在渤海靠近岸地區,分辨率逐漸提高,網格相對密集,網格分辨率約700 m左右。該套網格的計算區域包括了80678個三角形單元,共計41324個節點。由于計算區域小,盡管網格分辨率較前一套模式有著顯著的提高,但仍表現出了較快的運算能力,三天數值預報的計算時間在15 min左右,完全可以滿足業務化預報的需求,特別是在預報能力上更是反映出其特有的優越性,其第二次預報的能力明顯強于預報模式1(CES),而第三次和第四次預報情況,兩套模式沒有明顯的區別(見圖11—12),均非常接近于實測值。

由于該次溫帶系統移動速度和強度均較為穩定,溫帶風暴潮過程發生前的24 h,數值預報的風場已經準確地計算出了此次過程的移動速度和強度,是本次風暴潮數值預報能夠提前準確的做出預報的一個重要前提。

5 結論

(1)單純冷空氣的角度來說,9月1日的過程只是一次較弱的過程,但是由于觸發了強烈的對流使得初期風速增強很快,強對流過程是觸發此次風暴潮災害的重要因子;同時強對流大風風向和冷空氣風向基本重疊都是東-東北向,強對流的能量釋放使得其后的冷空氣大風得到加強,更有利于局地較大風暴潮過程的發生;

(2)結合以往歷史統計資料及預報實踐,渤海灣及萊州灣產生較大風暴潮災害的天氣系統多數是冷空氣和氣旋配合型的,此次過程也不例外,特別是夏半年時更要注意中尺度對流天氣疊加在氣旋天氣系統上對災害的放大作用,而每年7、8、9月份渤海灣高潮位是一年中最高的時期,因此要加強對此類天氣系統的監視,不失時機的發布風暴潮預警報;

(3)兩套溫帶風暴潮數值預報系統自8月30日上午就開始對本次風暴潮過程做出預報,特別是31日的兩次預報情況與觀測結果十分吻合,可見溫帶風暴潮數值預報系統對此類強度較強而且移動速度穩定的天氣過程的增水過程描述準確,為溫帶風暴潮的預報預警提供了非常重要的參考。

[1]王喜年.關于溫帶風暴潮[J].海洋預報,2005,22:17-23.

[2]葉琳,于福江.我國風暴潮災的長期變化與預測[J].海洋預報,2002,19(1):89-96.

[3]于福江,王喜年.影響連云港的幾次顯著溫帶風暴潮過程分析及其數值模擬[J].海洋預報,2002,19(1):112-122.

[4]于福江,王喜年,宋珊,等.渤海“9216”特大風暴潮過程的數值模擬[J].海洋預報,2000,17(4):9-15.

[5]吳少華,王喜年,戴明瑞,等.渤海風暴潮概況及溫帶風暴潮數值模擬[J].海洋學報,2002,24(3):28-34.

[6]張志悅.滄州沿海“1011”特大溫帶風暴潮過程的災情成因分析[J].海洋預報,2004,21(2):74-77.

[7]王培濤,董劍希,趙聯大,等.黃渤海精細化溫帶風暴潮數值預報模式研究及應用[J].海洋預報,2010,27(4):1-7.

Weather situation analysis and numerical prediction of the“20110901”extratropical storm surge

LIU Qiu-xing, YU Hai-peng, FU Ci-fu,WANG Pei-tao, ZHAO Lian-da,WU Shao-hua

(National Marine Environmental Forecasting Center,Beijing 100081 China)

The paper makes a case study to the typical“20110901”extratropical storm surge occurred in the Bohai Sea.Based on two different storm surge forecast models,both of them show a good ability to forecast the development of the extratropical storm surge.Meanwhile,for those weather systems moving at a stable speed,the effective forecasting lengths of time intervals could be extended to 24 hours.According to the analysis of the characteristics of extratropical storm surge during the last ten years in the Bohai Sea,it is found that the combination of cold air and low pressure could generate a disastrous storm surge most possibly in the Bohai bay.Especially in late summer,the effect of disaster could be intensified due to the mesoscale convective band superimposed on the cyclonic scale weather system.

extratropical storm surge;numerical calculation;unstructured triangular mesh

P458

A

1003-0239(2012)02-0001-07

2011-12-09

海洋局公益性項目“天津濱海新區風暴潮監測預報預警技術與示范”(200805018)

劉秋興(1982-),男,助理研究員,主要從事風暴潮災害的預報和研究工作。E-mail:lqx@nmefc.gov.com