中國泥炭地有機碳儲量與儲存特征分析

劉子剛,王 銘,馬學慧 (1.中國人民大學環境學院,北京 10087;.中國科學院東北地理與農業生態研究所,吉林 長春 13001;3.中國科學院研究生院,北京 100049)

中國泥炭地有機碳儲量與儲存特征分析

劉子剛1*,王 銘2,3,馬學慧2(1.中國人民大學環境學院,北京 100872;2.中國科學院東北地理與農業生態研究所,吉林 長春 130012;3.中國科學院研究生院,北京 100049)

根據全國泥炭資源調查的結果, 運用有機質含量、干容重、泥炭儲量、泥炭地面積等數據估算中國泥炭地有機碳儲量,并探討其碳儲存特征.結果表明,我國泥炭地有機碳總儲量約15.03億t.在各省和各氣候區分布不均勻,四川省(6.45億t)和云南省(2.91億t)泥炭地有機碳儲量最豐富,占總儲量的62.29%.各氣候區中高原濕潤區泥炭地有機碳儲量最大(7.14億t),特別是若爾蓋高原泥炭地有機碳儲量(6.30億t)占總儲量的41.92%.我國泥炭地有機碳密度一般在80~140kg/m3, 最大值為270~360kg/m3,最小值小于80kg/m3,其分布以燕山、太行山至橫斷山為界,西北部低,東南部高.泥炭地單位面積有機碳儲量均值為 143.97kg/m2,滇南高原最高,達到 637.06kg/m2.區域平均泥炭地有機碳積累強度為208.23 t/km2,若爾蓋高原最高達3972.71t/km2.

泥炭地;碳密度;有機碳儲量;有機碳積累強度

泥炭地是陸地生態系統中的重要碳庫[1],有機碳儲量大,有機碳密度高,單位面積碳儲量在各類陸地生態系統中是最高的[2],對調節區域環境和緩解全球氣候變化起到重要作用. 泥炭地是脆弱的生態系統,對人類干擾和環境變化十分敏感.泥炭地排水、開墾、開采和火災等已經導致大量二氧化碳排放[3].研究泥炭地的碳儲存功能,估算其有機碳儲量和有機碳密度,對于保護泥炭地和減緩氣候變化有十分重要的現實意義.

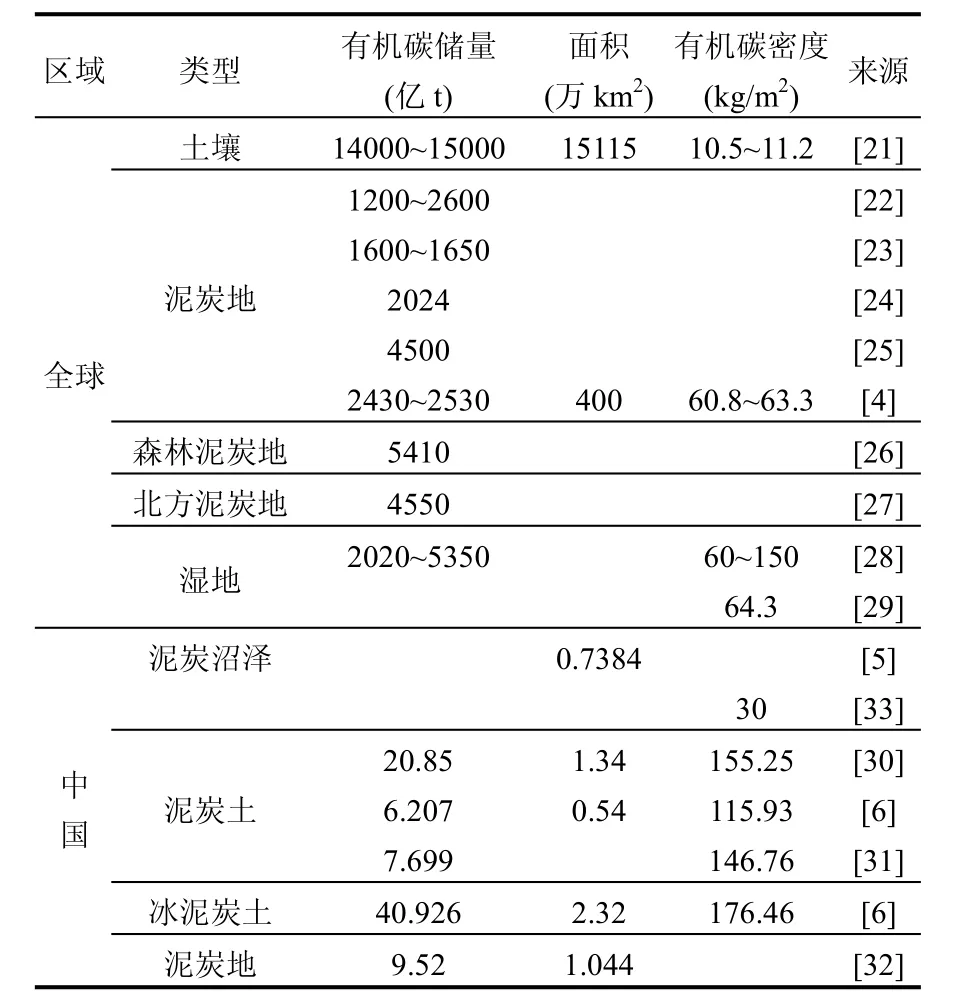

全球泥炭地面積近4億hm2[4],僅占陸地面積的 3%.一些學者估算全球泥炭地的土壤碳儲量為 1200~5410億 t(表 1),占全球土壤碳儲量的10%~35%;而泥炭地土壤單位面積有機碳儲量為 60~150kg/m2(表 1),是全球土壤平均水平的6~15倍.

根據全國泥炭資源調查(1983~1985年)的結果,我國泥炭地面積104.4萬hm2,占我國陸地面積的0.1%,泥炭資源量46.87億t(干重),其中裸露泥炭沼澤中泥炭儲量為33.15億t,埋藏泥炭儲量為13.72億t[5].一些學者估計我國泥炭地有機碳儲量為6.207~40.926億t,單位面積有機碳儲量為30~155.25kg/m2(表1).

表 1中顯示的有機碳儲量估算結果差異很大,是因為采用的數據來源和估算方法有所不同[6].國內外多數研究將泥炭土作為土壤類型之一估算泥炭土的碳儲量,沒有考慮到埋藏泥炭以及泥炭區域分布的變異性,有可能產生誤差.目前還沒有專門針對中國泥炭地有機碳儲量和儲存特征的全面研究.

表1 泥炭地有機碳儲量和有機碳密度估算結果Table 1 Estimate results of OCS and OCD of peatlands

本文在全國泥炭資源調查結果[7]及相關著作[5],結合原中國科學院長春地理所和有關單位多年來在全國各地泥炭調查的成果[8-20],估算中國泥炭地的有機碳儲量和有機碳密度,探討泥炭地有機碳儲存特征,旨在為泥炭地與氣候變化研究提供必要的基礎數據,填補這方面研究的空白.

1 方法

通常國內外估算土壤有機碳儲量的方法是以土壤類型圖為基礎,根據不同類型土壤剖面的實測土層厚度、有機碳含量、土壤容重計算各類型土壤碳密度,再依據各類土壤的面積得到土壤有機碳儲量[34].目前國內外大多數研究是以 1m深度為計算參照標準,估算單位面積 1m深度土壤有機碳質量作為土壤有機碳密度[30],單位為kg/m2或 t/hm2,這種方法有利于結果之間相互比較[35],但有可能低估或高估某些土壤類型的有機碳儲量[30].泥炭地分為埋藏泥炭地和裸露泥炭地2種類型,碳的垂直分布不同于一般土壤.本文根據全國泥炭資源調查的結果,選擇1921個采樣點的泥炭有機質含量、泥炭干容重、泥炭儲量、泥炭地面積等數據[5,7],運用單位體積泥炭的有機碳質量作為泥炭地有機碳密度[30],單位為 kg/m3,估算泥炭地有機碳儲量.該方法的優點是方法簡單,資料容易獲得,并且考慮了埋藏泥炭和裸露泥炭,以及不同地區泥炭厚度的差異.計算公式如下:

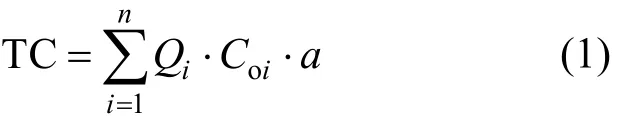

式中:TC為泥炭地有機碳儲量,萬t;i表示我國各省(自治區、直轄市)(i=1,2,…,n);Qi表示我國不同省(自治區、直轄市)的泥炭儲量,萬 t;Coi表示我國不同省(自治區、直轄市)的泥炭地有機質含量,%;取各省(自治區、直轄市)內部泥炭地有機質含量的平均值;a為有機質轉換為有機碳的轉換系數,取0.58.轉換系數0.58是指<2mm土壤顆粒有機質含碳量,是Bemmelan[36]提出的.

泥炭地有機碳密度的估算采用以下公式:

式中:MCi為區域泥炭地有機碳密度,kg/m3;MPi為泥炭的容重,kg/m3.

2 結果

2.1 中國泥炭地有機碳儲量與分布

根據式(1)計算得到,中國泥炭地有機碳總儲量為15.03億t.其中,裸露泥炭地(現代泥炭沼澤)有機碳儲量為10.63億t,埋藏泥炭儲量為4.4億t,在表1中的估算結果(6.207~40.926億t)范圍內,相當于中國土壤有機碳總儲量(50~185億t)[37]的8%~30%,說明泥炭地是我國重要的碳庫,需要加以保護以減少碳排放.

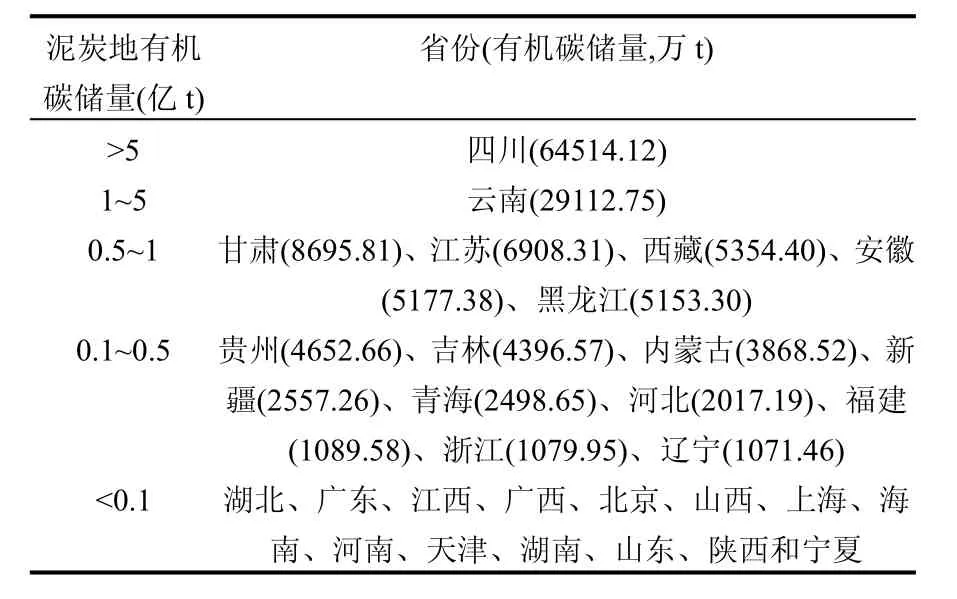

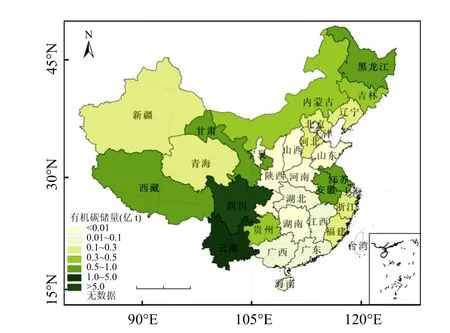

中國泥炭地有機碳儲量在各省份(包括省、自治區、直轄市,港澳臺除外,下同)的分布不均衡,與泥炭資源的分布規律相近.四川省有機碳儲量最為豐富(6.45億 t),占總量的 42.92%;其次為云南省(2.91億t),占19.36%.甘肅、江蘇、西藏、安徽和黑龍江也高于平均值(0.48億t)(表2,圖1).

表2 中國各省份泥炭地有機碳儲量Table 2 The organic carbon storage of peatlands in China’s Provinces

圖1 我國各省份泥炭地有機碳儲量分布Fig.1 Distribution of organic carbon storage of peatlands in China’s Provinces

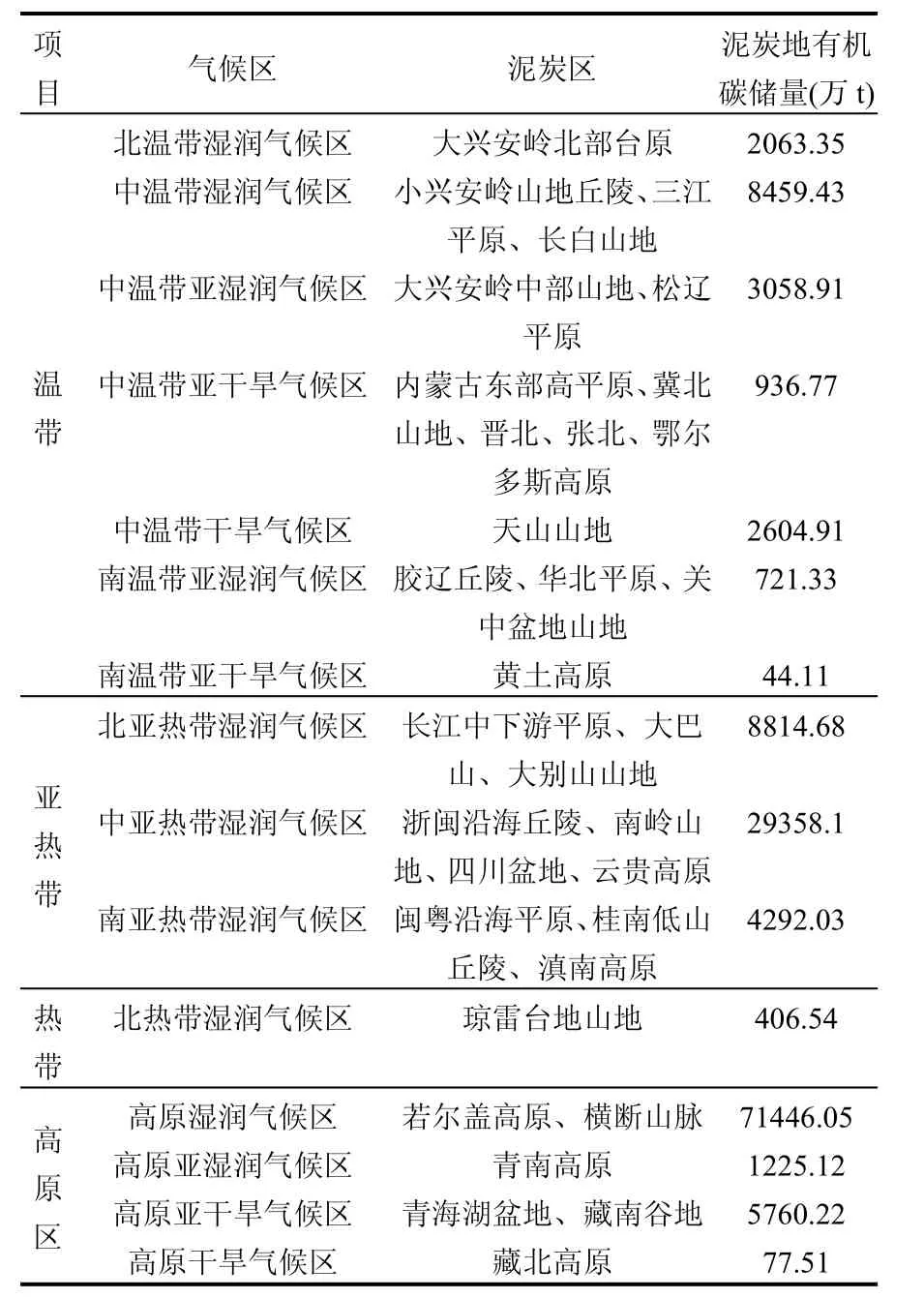

表3 我國各氣候區泥炭地有機碳儲量Table 3 Organic carbon storage of peatlands in China’s climate zones

根據溫度和濕潤的差異,將中國劃分為16個氣候區,包括溫帶7個區,亞熱帶3個區,熱帶1個區,高原4個區;在同一氣候區內,根據區域地貌特征,劃分出若干二級泥炭區[5](表 3).在各氣候區中以高原濕潤氣候區泥炭地有機碳儲量(7.14億t)最大,特別是若爾蓋高原泥炭地有機碳儲量(6.30億t)極其豐富.中亞熱帶濕潤氣候區的泥炭地有機碳儲量(2.93億t)僅次于高原濕潤氣候區,云貴高原自新生代以來多次出現有利于泥炭沼澤形成和積累的氣候條件,堆積了不同歷史時期的泥炭.北亞熱帶濕潤氣候區的長江中下游平原在早全新世末至中全新世的氣候最有利于泥炭沼澤發育,平原及丘陵區有大量泥炭沼澤發育,但晚全新世后大部分泥炭沼澤地被掩埋,形成埋藏泥炭,因此,長江中下游平原也是我國埋藏泥炭地有機碳儲量豐富地區之一(0.88億t).溫帶濕潤和亞濕潤氣候區是我國現代泥炭主要分布區之一,東北的大小興安嶺(0.49億t)、長白山地(0.48億t)和三江平原(0.15億t)泥炭地有機碳儲量較豐富,大部分屬于全新世以來的泥炭堆積.北溫帶濕潤氣候區大興安嶺北部臺原面積很小,堆積有全新世中晚期泥炭,雖然區域泥炭地有機碳儲量(0.21億 t)很少,但是單位面積有機碳儲量較大.高原亞干旱氣候區的藏南谷地泥炭地有機碳儲量也很豐富(0.53億t).南溫帶亞干旱氣候區和高原干旱氣候區是泥炭地有機碳儲量較少地區.

2.2 中國泥炭地有機碳儲存特征分析

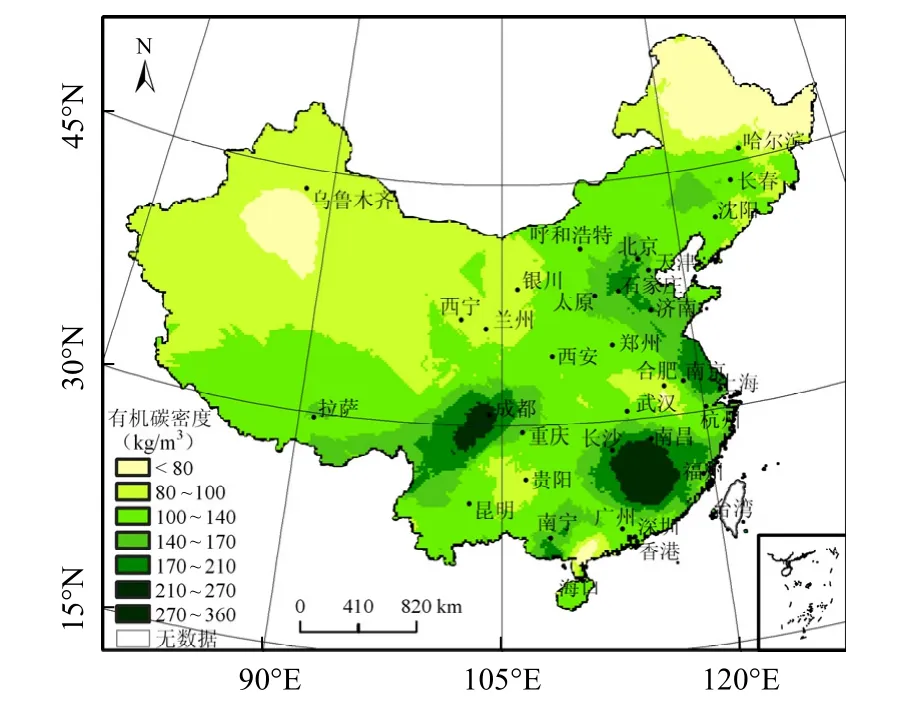

2.2.1 中國泥炭地有機碳密度的空間分布 本文中泥炭地有機碳密度是指單位體積泥炭的有機碳儲量.該指標反映了泥炭密度的差異,可用式(2)來估算.我國泥炭地有機碳密度一般為 80~140kg/m3,最大值范圍為 270~360kg/m3,最小值小于 80kg/m3.我國泥炭地有機碳密度分布規律是以燕山、太行山至橫斷山一線為界,其西北部泥炭地有機碳密度低,東南部高.東北、西北和青藏高原低,泥炭地有機碳密度一般在80~ 120kg/m3,最小值小于80kg/m3;中南地區、四川的西南和云南的西北部、江蘇北部沿海地區泥炭地有機碳密度高,泥炭地有機碳密度一般在 150~200kg/m3,最大值可達300kg/m3以上(圖2).這可能與東北、西北和青藏高原多裸露泥炭,裸露泥炭有機質含量高、無覆蓋層、泥炭密度小,故泥炭地有機碳密度較小;而中南地區、四川的中南部和云南高原大部、華東沿海地區以埋藏泥炭為主,一些泥炭地蓋層較厚,在被覆蓋的過程中有泥沙侵入,使其泥炭有機質含量降低,或因形成時代較久,致使泥炭密度增大,進而造成泥炭地有機碳密度變大.

本文對我國泥炭地有機碳密度的估算結果(80~140kg/m3)與王紹強等[30]對泥炭土有機碳密度估算結果 127.49kg/m3相近,是土壤有機碳密度平均值 (12.04kg/m3)[30]的10倍.泥炭地有機碳密度高于其他類型土壤主要是因為有機質含量豐富.此外,泥炭地有機碳密度還受泥炭容重的影響,埋藏泥炭地因為泥炭容重大,有機碳密度高于裸露泥炭地.

圖2 中國泥炭地有機碳密度的分布Fig.2 Distribution of organic carbon density of peatlands in China

2.2.2 泥炭地單位面積有機碳儲量空間分布 泥炭地單位面積有機碳儲量,即在每 m2泥炭地上堆積的有機碳儲量,通過泥炭地有機碳儲量除以泥炭地面積得到,用kg/m2表示.該指標反映了泥炭地的單位面積有機碳儲存情況.

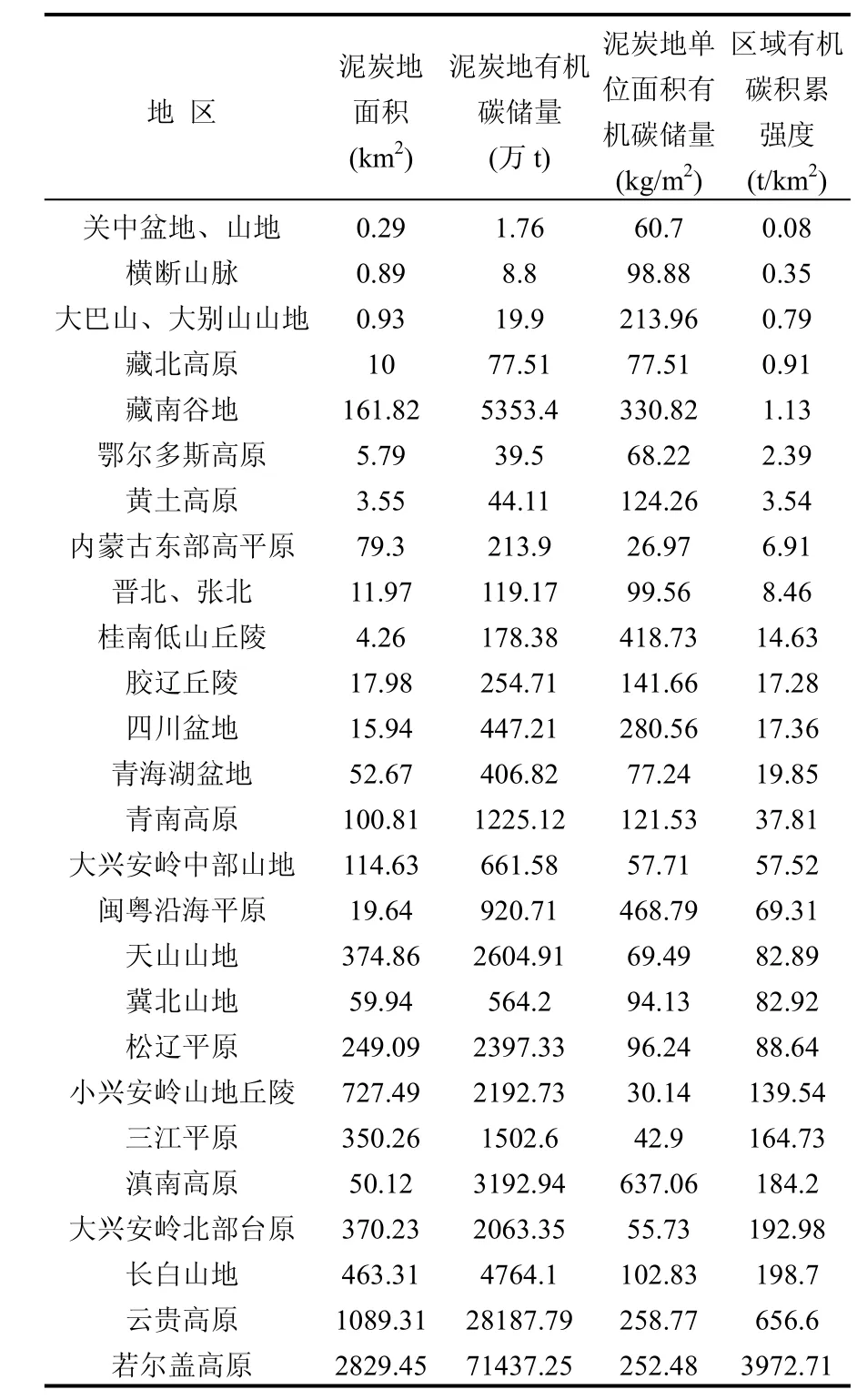

我國泥炭地單位面積有機碳儲量平均值為143.97kg/m2,與表1我國泥炭土單位面積有機碳儲量的估算結果[6,30-31]相近.泥炭地單位面積有機碳儲量最高的區域為滇南高原,為637.06kg/m2;其次是閩粵沿海平原(468.79kg/m2)及桂南低山丘陵(418.73kg/m2);東北地區的興安嶺山地丘陵和三江平原地區泥炭地單位面積有機碳儲量都較低,一般只有 30~50kg/m2;最低的區域為內蒙古東部高平原,為26.97kg/m2(表4).

泥炭地單位面積有機碳儲量各區域間差異很大,主要原因是區域間泥炭層蘊藏厚度和泥炭容重的差異.如滇南高原泥炭層厚度一般在2~4m,因此單位面積有機碳儲量大.東北地區(除長白山地區外)的泥炭層厚度較小,一般為1m左右或小于1m,容重也小,只有0.1~0.2Mg/m3.閩粵沿海平原泥炭容重均值約為0.5Mg/m3,是東北地區泥炭容重的2倍多.

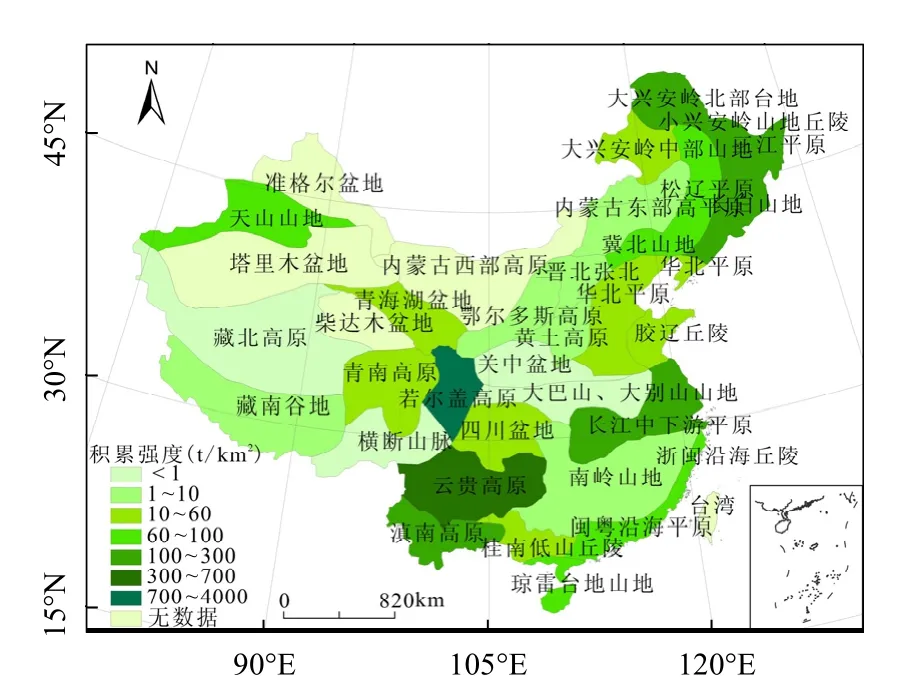

2.2.3 泥炭地有機碳區域積累強度空間分布 泥炭地有機碳區域積累強度是指某區域單位土地面積上泥炭地有機碳的積累量,通過泥炭地有機碳儲量除以區域面積得到,用 t/km2表示.該指標能夠反映某個區域范圍內的泥炭地有機碳積累情況.

表4 我國部分地區泥炭地單位面積有機碳儲量及有機碳積累強度Table 4 Organic carbon storage per unit area and integral intensity of peatlands in part of China

全國泥炭地有機碳區域積累強度平均值為208.23t/km2.我國泥炭地有機碳區域積累強度差異很大,北部低(黑龍江、內蒙古、新疆),由北向南逐漸增高(柴達木盆地、塔里木盆地、準葛爾盆地除外),自東向西或西北逐漸減少(長江中下游除外).若爾蓋高原濕潤氣候區泥炭地有機碳積累強度最大,高達 3972.71t/km2,是全國平均積累強度的 19.08倍;而處于中亞熱帶濕潤氣候區的云貴高原居第二,為 656.6t/km2,是全國平均積累強度 3.15倍.關中山地盆地(0.08t/km2)和橫斷山地(0.35t/km2)有機碳積累強度最低,原因是關中山地盆地長期以來處于沉陷狀態,大量的剝蝕物、沖洪積物頻繁疊置,沉降速率遠遠大于植物殘體積累速度,缺乏穩定的泥炭堆積環境[5];橫斷山地多為高山峽谷,不利于泥炭沼澤的形成和泥炭的堆積(圖3).

圖3 我國泥炭地有機碳積累強度空間分布Fig.3 Distribution of organic carbon integral intensity of peatlands in China

3 結論

3.1 中國泥炭地有機碳總儲量為15.03億t.其中,裸露泥炭地(現代泥炭沼澤)有機碳儲量為 10.63億t,埋藏泥炭儲量為4.4億t.

3.2 我國泥炭地有機碳密度一般為 80~140kg/m3,最大值范圍為270~360kg/m3,最小值小于80kg/m3.

3.3 我國泥炭地單位面積有機碳儲量平均為143.97kg/m2.

3.4 全國泥炭地有機碳積累強度平均值為208.23t/km2.

[1] 閔慶文, Klin L F. 根據泥炭濕地碳固定探討晚顯生宙氣候調控機理 [J]. 人類環境雜志, 1996,25(7):435-442.

[2] WBGU(The German Advisory Council on Global Change). The accounting of biological sinks and sources under the Kyoto Protocol: A step forwards or backwards for Global Environmental Protection? [R]. Germany, Bremerhaven, 1998:12.

[3] 王麗麗,宋長春,葛瑞娟,等.三江平原濕地不同土地利用方式下土壤有機碳儲量研究 [J]. 中國環境科學, 2009,29(6):656-660.

[4] Lappalainen, E. Global peat resources [M]. Jysk?, Finland: International Peat Society, 1996:1-10.

[5] 尹善春.中國泥炭資源及其開發利用 [M]. 北京:地質出版社, 1991:19-121.

[6] 解憲麗,孫 波,周慧珍,等.中國土壤有機碳密度和儲量的估算與空間分布分析 [J]. 土壤學報, 2004,41(1):35-43.

[7] 尹善春.中國國泥炭資源調查報告附表 [R]. 地質礦產部, 1988.

[8] 中國科學院長春地理沼澤研究室.三江平原沼澤 [M]. 北京:科學出版社, 1983.

[9] 中國科學院長春地理研究所.中國沼澤研究 [M]. 北京: 科學出版社, 1988.

[10] 劉興土,鄧 偉,劉景雙.沼澤學概論 [M]. 長春:吉林科學技術出版社, 2006.

[11] 馬學慧,牛煥光.中國的沼澤 [M]. 北京: 科學出版社, 1981.

[12] 張則有.神農架沼澤的分布及其形成 [J]. 東北師范大學學報, 1982(1):95-103.

[13] 鐘金岳.贛南埋藏泥炭的分布規律及類型特征 [J]. 東北師范大學學報, 1981,(4):75-82.

[14] 趙魁義.西藏高原沼澤的初步研究 [J]. 資源科學, 1981,(2): 14-21.

[15] 柴 岫,郎惠卿.若爾蓋高原的沼澤 [M]. 北京: 科學出版社, 1965.

[16] 尹懷寧.關于小興安嶺東段沼澤形成問題 [J]. 植物生態學與地植物學叢刊, 1984,8(2):101-111.

[17] 郎惠卿.興安嶺和長白山地森林沼澤類型及其演替 [J]. 植物學報, 1981,23(6):470-477.

[18] 牛煥光,張養貞.東北地區沼澤 [J]. 資源科學, 1980,2(2):53-65.

[19] 中國科學院中國自然地理編輯委員會.中國自然地理(地表水)[M]. 北京:科學出版社, 1981.

[20] 柴 岫.泥炭地學 [M]. 北京:地質出版社, 1990.

[21] Eswaran H, Berg E V D, Reich P. Organic carbon in soils of the world [J]. Soil Science Society of America journal, 1993,57(1): 192-194.

[22] Franzén L G. Are wetlands the key to the Ice-Age cycle enigma? [J]. Ambio., 1992,23(4):300-308.

[23] Bolin B, D??s B R, J Ger J, et al. The greenhouse effect, climatic change, and ecosystems [M]. Chichester: John Wiley and Sons, 1990: 93-155.

[24] Post W M, Emanuel W R, Zinke P J, et al. Soil carbon pools and world life zones [J]. Nature, 1982,298(5870):156-159.

[25] Rouse W R, Lafleur P M, Griffis T J. Controls on energy and carbon fluxes from select high-latitude terrestrial surfaces [J]. Physical Geography, 2000,21(4):345-367.

[26] Zoltai S C, Mattikainen P J. Estimated extent of forested peatlands and their role in the global carbon cycle[M]. Forest Ecosystems, Forest Management and the Global Carbon Cycle, Apps M J, Price D T, Berlin:Springer-Verlag, 1996:47-58.

[27] Gorham E. Northern peatlands: role in the carbon cycle and probable responses to climatic warming [J]. Ecological Applications, 1991,1(2):182-195.

[28] Mitra S, Wassmann R, Vlek P L G. An appraisal of global wetland area and its organic carbon stock [J]. Current Science, 2005,88(1):25-35.

[29] Prentice I C. Biome modelling and the carbon cycle[M]. The Global Carbon Cycle, Heimann M, Berlin:Springer-Verlag, 1993: 219-238.

[30] 王紹強,劉紀遠,于貴瑞.中國陸地土壤有機碳蓄積量估算誤差分析 [J]. 應用生態學報, 2003,14(5):6.

[31] 于東升,史學正,孫維俠,等.基于1:100萬土壤數據庫的中國土壤有機碳及儲量研究 [J]. 應用生態學報, 2005,16(2):2279-2283.

[32] 王春權.我國泥炭地碳儲量與碳收支動態研究 [D]. 長春:東北師范大學, 2009.

[33] 張旭輝,李典友,潘根興,等.中國濕地土壤碳庫保護與氣候變化問題 [J]. 氣候變化研究進展, 2008,4(4):202-208.

[34] 田 娜,王義祥,翁伯琦.土壤碳儲量估算研究進展 [J]. 亞熱帶農業研究, 2010,6(3):193-198.

[35] 金 峰,楊 浩,蔡祖聰,等.土壤有機碳密度及儲量的統計研究[J]. 土壤學報, 2001,38(4):7.

[36] 詹 尼.土壤資源:起源與性狀 [M]. 北京:科學出版社, 1988.

[37] 潘根興,李戀卿,張旭輝,等.中國土壤有機碳庫量與農業土壤碳固定動態的若干問題 [J]. 地球科學進展, 2003,18(4):609-618.

Analysis of organic carbon storage and characteristics of China’s peatlands.

LIU Zi-gang1*, WANG Ming2,3, MA Xue-hui2(1.School of Environment and Natural Resources, Renmin University of China, Beijing 100872, China;2.Key Laboratory of Wetland Ecology and Environment, Northeast Institute of Geography and Agroecology, Chinese Academy of Sciences, Changchun 130012, China;3.Graduate University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China). China Environmental Science, 2012,32(10):1814~1819

Based on the result of the national survey of peat resources, the data of organic matter content, volume weight, peat reserves and peatland area were used to estimate organic carbon storage and discuss characteristics of China’s peatlands. The total organic carbon storage (OCS) of China’s peatlands, including bare peatlands and buried peatlands, were 1.503 billion tons, unevenly distributed over 31 provinces and 16 climatic zones. Peatland OCS (POCS) in Sichuan (645 million tons) and Yunnan Provinces (291 million tons) was the largest, accounting for 62.29% of the total POCS. Plateau humid zone had the largest POCS of 714 million tons, especially in Zoige Plateau, where POCS was 630 million tons, accounting for 41.92% of the total POCS. The organic carbon density (OCD) of China’s peatlands was generaly between 80kg/m3and 140kg/m3, and the range of the maximum was 270~360 kg/m3, and the minimum was less than 80kg/m3. Divided by Yan Mountain, Taihang Mountain and Hengduan Mountain, peatland OCD was lower on the northwestern side than that on the southeastern side. The average OCS per unit peatland area averagely was 143.97kg/m2, and that in the south of Yunnan Plateau was 637.06kg/m2. The average regional organic carbon intensity of peatlands averagely was 208.23t/km2,and that in Zoige Plateau (3972.71t/km2) was the largest.

peatland;carbon density;organic carbon storage;organic carbon integral intensity

2011-12-01

中國科學院濕地生態與環境重點實驗室開放基金(WELF-2009-B-001);教育部人文社會科學項目(09YJCZH117)

* 責任作者, 講師, zigangliu@163.com

X142

A

1000-6923(2012)10-1814-06

劉子剛(1971-),女,吉林長春人,講師,博士,主要從事環境經濟學、自然資源管理等方面的研究.發表論文17篇.