化作飛沙當(dāng)空舞

2012-12-29 00:00:00蔡毅

攝影世界 2012年5期

我要像一粒小小的沙子,在祖國的天空中自由飛舞。

——沙飛

2012年5月5日,是中國攝影史上的傳奇人物——沙飛百年誕辰的日子。河北石家莊雙鳳山陵園,沙飛銅像聳立在燕趙大地的青山翠柏之中。他背靠青紗帳、身著八路軍軍裝、手握照相機、目光炯炯直視前方,讓后人聯(lián)想到他當(dāng)年馳騁抗日疆場的攝影戰(zhàn)士的身影。

決心用鏡頭記錄歷史

沙飛,原名司徒傳,1912年5月5日生于廣州,祖籍廣東省開平縣,先后就讀于廣州市立初級小學(xué)、廣州育才中學(xué)、廣州無線電專門學(xué)校。1926年參加北伐,在國民革命軍當(dāng)報務(wù)員。1932年在汕頭電臺當(dāng)特級報務(wù)員,開始對攝影產(chǎn)生興趣。最初他用相機記錄了他和戀人、妻子王輝的甜蜜時光以及風(fēng)光景物,但是很快,他的鏡頭對準(zhǔn)了社會底層的勞苦大眾。他拍攝了《磨剪工》、《慈母手中線》、《風(fēng)燭殘年》、《為了活命》、《生命的吶喊》、《被迫離境》等照片,有在饑餓中掙扎的人力車夫、流離失所的災(zāi)民、呼號求乞的盲人、骨瘦如柴的流浪兒和疲于奔命的碼頭工人……從不同側(cè)面記錄了廣大勞動人民在舊社會為生計苦苦掙扎、拼命抗?fàn)幍那榫埃鷦拥胤从沉水?dāng)時中國社會底層的現(xiàn)狀。

1935年6月,沙飛加入上海黑白影社。之后,沙飛赴南澳島拍攝專題照片,先后以《南澳島——日人南進中的一個目標(biāo)》、《敵人垂涎下的南澳島》為題,在1936年11月《生活星期刊》和1937年6月《中華圖畫雜志》上發(fā)表。這些照片介紹了南澳島的地理概貌、自然風(fēng)光、漁民生活生產(chǎn)情況,揭露了大批日本浪人潛入我南疆活動的陰謀。沙飛出于民族責(zé)任感,自覺拍攝下這些照片,意在告誡國人日本軍國主義亡我中華民族之心不死,提醒國人警惕日本帝國主義的侵略行徑。這是中國攝影史上最早表現(xiàn)國防題材的照片。

1936年初,沙飛看到一本外國畫報,上面的幾幅照片記錄了1914年奧匈帝國皇位繼承人菲迪南大公在薩拉熱窩被塞爾維亞族一青年用手槍打死的畫面。這一事件也是第一次世界大戰(zhàn)的導(dǎo)火索。照片深深觸動了思想活躍、渴望自由、向往光明、受左翼文化運動影響的沙飛。經(jīng)過痛苦的抉擇:“動搖過,痛哭過甚至企圖自殺過”(1),沙飛最終拋棄了安定的生活、豐厚的薪水、美滿的婚姻,毅然投身攝影,“決心做一個前進的攝影記者”,“與黑暗的舊勢力奮戰(zhàn)到底”(2),用相機記錄歷史。

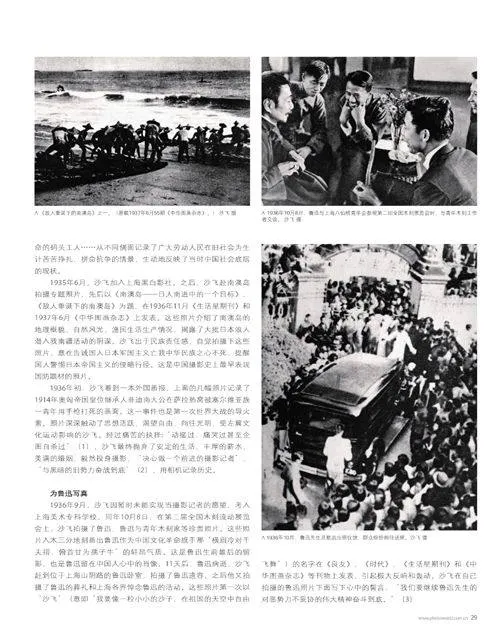

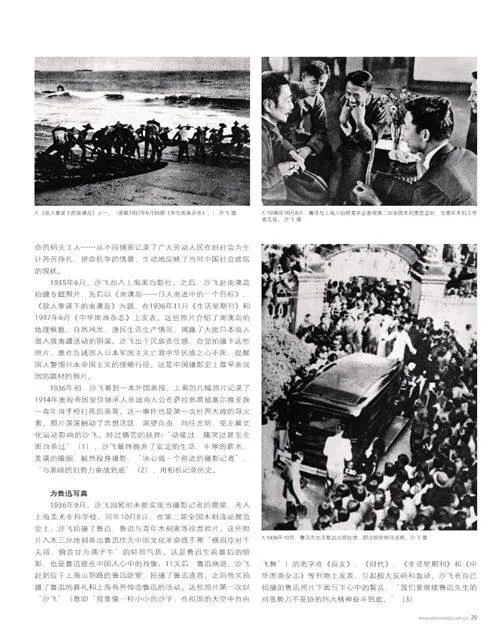

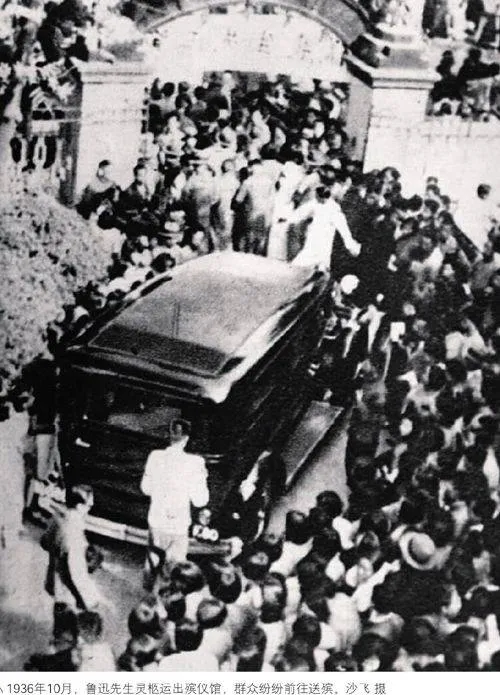

為魯迅寫真

1936年9月,沙飛因暫時未能實現(xiàn)當(dāng)攝影記者的愿望,考入上海美術(shù)專科學(xué)校。同年10月8日,在第二屆全國木刻流動展覽會上,沙飛拍攝了魯迅、魯迅與青年木刻家等珍貴照片。這些照片入木三分地刻畫出魯迅作為中國文化革命旗手那“橫眉冷對千夫指,俯首甘為孺子牛”的軒昂氣質(zhì)。這是魯迅生前最后的留影,也是魯迅留在中國人心中的肖像。11天后,魯迅病逝,沙飛趕到位于上海山陰路的魯迅臥室,拍攝了魯迅遺容。之后他又拍攝了魯迅的葬禮和上海各界悼念魯迅的活動。這些照片第一次以“沙飛”(意即“我要像一粒小小的沙子,在祖國的天空中自由飛舞”)的名字在《良友》、《時代》、《生活星期刊》和《中華圖畫雜志》等刊物上發(fā)表,引起極大反響和轟動。沙飛在自己拍攝的魯迅照片下面寫下心中的誓言:“我們要繼續(xù)魯迅先生的對惡勢力不妥協(xié)的偉大精神奮斗到底。”(3)

“攝影是暴露現(xiàn)實的一種最有力武器”

1936年12月3日,沙飛在廣州長堤青年會舉辦第一次個人攝影展覽。次年6月在桂林初級中學(xué)舉辦第二次個人攝影展覽。展出作品除魯迅的照片、南澳島照片、風(fēng)光靜物照片外,還有大量反映大眾生活和社會狀況的照片。展覽引起震動。陳望道先生指出:“他的攝影差不多隨便哪一張都是嚴肅內(nèi)容的表現(xiàn),這在現(xiàn)在用美女照片作封面、用美女照片裝底面的攝影時風(fēng)中簡直是一種革命。”(4)千家駒先生贊譽他“真能站在大眾的立場,以藝術(shù)為武器來描寫大眾生活與表現(xiàn)社會之矛盾”、 他的作品“十之八九是對于大眾生活的寫真”、“他分明是屬于另一時代與另一類型的”(5)。有識之士更加明確地指出:“嶄新的攝影藝術(shù)之途是由沙飛先生苦苦開辟出來了。”(6)

沙飛開辟出來的不僅僅是攝影創(chuàng)作的新天地,重要的是他提出了攝影武器論的思想。

沙飛在兩次個人攝影展覽的《寫在展出之前》文中都明確提出:“攝影是暴露現(xiàn)實的一種最有力的武器”,“攝影是造型藝術(shù)的一部分”,”“現(xiàn)實世界中,多數(shù)人正給瘋狂的侵略主義者所淫殺、踐踏、奴役!這個不合理的社會,是人類最大的恥辱,而藝術(shù)的任務(wù),就是要幫助人類去理解自己,改造社會,恢復(fù)自由。因此,從事藝術(shù)的工作者——尤其是攝影的人,就不應(yīng)該再自囚于玻璃棚里,自我陶醉,而必須深入社會各個階層,各個角落,去尋找現(xiàn)實的題材。”(7)

1937年7月7日抗戰(zhàn)爆發(fā),8月15日,沙飛在《廣西日報》上發(fā)表文章《攝影與救亡》,進一步提出:“將敵人侵略我國的暴行、我們前線將士英勇殺敵的情景以及各地同胞起來參加救亡運動等各種場面反映暴露出來,以激發(fā)民族自救的意識。同時并要嚴密地組織起來,與政府及出版界切實合作,務(wù)使多張有意義的照片,能夠迅速地呈現(xiàn)在全國同胞的眼前,以達到喚醒同胞共赴國難的目的。這就是我們攝影界當(dāng)前所應(yīng)負的使命。”此文發(fā)表后不足半個月,沙飛已經(jīng)抵達華北抗日前線太原,決心以自己的血肉之軀實現(xiàn)自己提出的攝影者使命。

1939年“九·一八”8周年紀念日,沙飛《為吳印咸〈攝影常識〉作序》撰文提出:“在這偉大的民族自衛(wèi)戰(zhàn)爭的過程中,一切都必須為抗戰(zhàn)建國而服務(wù)。我們?yōu)榱艘鰪娍箲?zhàn)的力量,為了要使這種有力的宣傳工具起到它應(yīng)有的作用——把我軍區(qū)軍政民各界在華北廣泛開展游擊戰(zhàn)爭,堅持持久抗戰(zhàn),堅持統(tǒng)一戰(zhàn)線,改善人民生活,實施民主政治……等英勇斗爭情形,把日寇一切殘暴與陰謀以及敵偽軍厭戰(zhàn)反戰(zhàn)等事實反映出來,并廣泛地傳達到全國和全世界去。使全國同胞和全世界人士知道在華北敵人的后方有這樣廣大而鞏固的抗日根據(jù)地,并了解這個抗日根據(jù)地的一般情形,相信中國抗戰(zhàn)是有光明的前途,和更清楚地認識日寇的殘暴與陰謀,以及它可憐的命運——因此,我們已決定把全軍區(qū)所有的攝影機動員起來,把全軍區(qū)所有愿意從事新聞攝影工作的同志們聯(lián)系起來,以便共同擔(dān)負起時代所給予我們新聞攝影工作者的重大的任務(wù)。我們知道,沒有組織和計劃,就絕不會發(fā)生多大力量的。”

在中國,把攝影作為斗爭武器,在理論上予以明確表述的,沙飛是第一人。

奔赴抗日疆場的攝影戰(zhàn)士

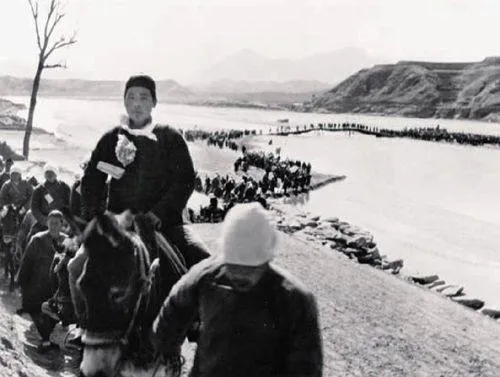

1937年8月,在中國人民奮起反抗日本侵略者的浪潮中,沙飛懷著滿腔的愛國熱忱毅然北上,奔赴華北抗日前線山西太原,在李公樸領(lǐng)導(dǎo)的全民通訊社任攝影記者。9月,115師剛從平型關(guān)撤到山西五臺,沙飛經(jīng)八路軍駐晉辦事處主任彭雪楓介紹,赴115師去采訪。正在受命組建晉察冀軍區(qū)的聶榮臻歡迎他,并安排他到楊成武支隊采訪。1937年11月,日寇占領(lǐng)太原,華北幾乎全部淪陷。1937年12月,聶榮臻電召在楊成武支隊的沙飛到河北阜平,批準(zhǔn)他參軍,并任命他為軍區(qū)攝影記者、軍區(qū)政治部宣傳部第一任編輯科長兼《抗敵報》副主任(主任由政治部主任舒同兼任)。聶榮臻將剛繳獲的一臺魏爾脫相機交給沙飛使用。從此,沙飛成為人民軍隊中的第一個專職攝影記者,正式開始了他以相機為武器、投身抗戰(zhàn)的生涯。沙飛多年的渴望成為現(xiàn)實,他以高昂的斗志、熾熱的激情、卓越的工作實現(xiàn)著他的人生理想和價值。

1939年2月,晉察冀軍區(qū)成立新聞攝影科,沙飛任科長。從1937年9月至1946年8月,沙飛拍攝了晉察冀抗日根據(jù)地軍民打擊侵略者、抗日將士、軍旅生活、民主政權(quán)建設(shè)、民眾支援抗日、百姓生活、日寇暴行、在華日人反戰(zhàn)同盟、國際友人等內(nèi)容的千余幅照片。

沙飛用照相機生動而真實地記錄下中國人民、中國軍隊抗擊日本侵略者的壯麗畫卷。沙飛的作品是真實的,是他置生死于度外、深入現(xiàn)場拍攝的,從他棉襖袖口上被子彈打出來的洞可以看出他離敵人有多近;沙飛的作品是感人的,每一張照片都飽含著他對中華民族的愛、對父老兄弟的情,對侵略者的仇、對剝削者的恨;沙飛的作品是美妙的,青山、綠水、藍天、白云、青紗帳、古長城……大自然中的一切景物與被攝物融為一體,被賦予更高層次的寓意;沙飛的作品是豐厚的,他一個人就在中國攝影史上留下了上千張抗日戰(zhàn)爭時期的珍貴底片;沙飛的作品是激昂的,雄偉壯麗的古長城與馳騁疆場的八路軍組成《義勇軍進行曲》的恢弘樂章,鼓舞著被壓迫、被踐踏、被侵略的中華民族奮起反抗!沙飛的作品像一幅幅壯美的畫,一首首昂揚的詩,一曲曲雄壯的歌,流淌著中華民族不屈的魂,展露著華夏兒女高昂的頭!

沙飛認為,攝影“是一種負有報導(dǎo)新聞職責(zé)的重大政治任務(wù)的宣傳工具”,要“最迅速地將所反映的現(xiàn)實諸象廣泛地傳播出去”(8)。他在深入前線、深入敵后進行新聞攝影采訪的同時,身體力行地實踐著自己倡導(dǎo)的這一思想。1939年1月,沙飛和羅光達一起在晉察冀軍區(qū)駐地平山縣蛟潭莊舉辦了《華北敵后抗日根據(jù)地晉察冀攝影展覽》,這是中國解放區(qū)舉辦的第一個攝影展覽。展覽之后,聶榮臻特意派人將照片送到延安和重慶。同年3月18日,聶榮臻收到毛澤東主席從延安的來信:“送我的一本照片正傳觀各同志”(9)。據(jù)統(tǒng)計,從1939年1月到1949年10月,僅晉察冀軍區(qū)、新聞攝影科、《晉察冀畫報社》和華北畫報社舉辦的大中小型展覽和流動巡回攝影展覽就達三百次以上。此外,沙飛和戰(zhàn)友們還利用戰(zhàn)斗間隙,時常在戰(zhàn)壕里、田頭邊舉辦攝影展覽。1939年保衛(wèi)阜平的戰(zhàn)斗中,沙飛隨部隊采訪途中休息時,向連長要求舉辦照片展覽,得到同意,就把隨身帶著的戰(zhàn)斗英雄和戰(zhàn)斗事跡的照片掛起來。戰(zhàn)士們被英雄鼓舞,尤其是看到他們自己連隊的活動照片,戰(zhàn)斗情緒高漲,紛紛表示要在戰(zhàn)場上立功,好讓自己也上照片。連長也很激動,表示一定要打個漂亮仗!部隊果然凱旋而歸。沙飛立刻又把新拍攝的照片整理出來,及時展出。戰(zhàn)士們看了,斗志更高了。接下來的戰(zhàn)斗,戰(zhàn)士們更加英勇,又打了個大勝仗!戰(zhàn)士們激動地唱道:“南蠻子,瘦個子,腰里挎?zhèn)€黑匣了,他為軍民留影子。留影子,洗片子,軍民看了照片子,齊心協(xié)力打鬼子”。(10)

與白求恩的友誼

1938年6月,加拿大反法西斯戰(zhàn)士白求恩大夫從延安來到晉察冀邊區(qū),和沙飛一見如故,成為摯友。沙飛拍攝了聶榮臻和白求恩在一起、白求恩為傷員做手術(shù)、白求恩在模范醫(yī)院開幕典禮上講話、白求恩和小八路、白求恩和民兵站崗、白求恩在日光浴、白求恩在唐河嬉水……一幅幅畫面把白求恩的精神、白求恩的胸懷、白求恩的風(fēng)采、白求恩的情趣活脫脫地刻錄下來。白求恩給在延安的馬海德大夫的信中,稱贊沙飛是“一個很出色的攝影師”(11)。1939年11月12日,白求恩因給傷員做手術(shù)時受病毒感染不幸去世。沙飛聞訊悲慟萬分,星夜兼程趕到唐縣于家寨向白求恩告別,拍下了白求恩遺容及追悼大會、白求恩烈士墓落成典禮的照片。白求恩去世前在給聶榮臻的信中寫道“……照相機給沙飛……”(12)。讀著白求恩的遺信、捧著白求恩留下的萊丁娜相機,沙飛熱淚滿面。

1940年11月,白求恩逝世一周年之際,沙飛在唐縣籌劃舉辦了“紀念我們的國際朋友白求恩攝影展覽”,展出沙飛、吳印咸、羅光達等人拍攝的白求恩大夫活動照片50幅和白求恩攝影遺作28幅。沙飛用白求恩遺贈的照相機拍攝了影展的實況。沙飛非常珍愛這臺照相機,一直隨身攜帶,精心愛護,用它拍攝了大量珍貴的歷史圖片。沙飛去世后,其家屬把它捐贈給中國攝影家協(xié)會,成為中國攝影史上的一件珍貴文物,也成為中加友誼的歷史見證。

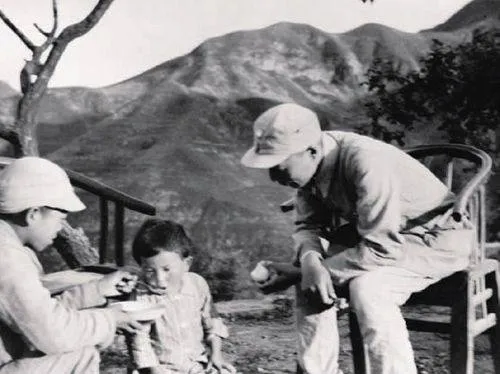

穿越歷史的《將軍與幼兒》

1940年8月,百團大戰(zhàn)打響。我軍攻克井陘微水火車站時救出兩名日本孤女——美穗子和留美子。她們的母親加藤麻津死于炮火中,父親加藤清利是火車站站長助理,被八路軍從烈火中救出后不久,因傷勢嚴重搶救無效死亡。美穗子姐妹倆很快被送到了前線司令部,聶榮臻司令員馬上安排一名戰(zhàn)士給五歲的美穗子做“保姆”,給不滿周歲的留美子找了奶娘。聶榮臻親切地招待著敵戰(zhàn)國同是遭受戰(zhàn)爭傷害的的孩子,并親筆給日軍片山旅團長寫了一封信,派當(dāng)?shù)乩相l(xiāng)用籮筐挑著兩個小姑娘,一個村又一個村地采取接力傳送方式將孩子交給日軍。日軍收到兩個孩子后,給聶榮臻回信表示感謝。1940年10月,美穗子的伯父加藤國雄從石家莊將她接回故鄉(xiāng)日本宮崎縣都城市,妹妹留美子因病死于石家莊石門醫(yī)院。

當(dāng)時正在百團大戰(zhàn)前線采訪的沙飛,以政治上的敏銳和眼光拿起照相機,拍攝了聶榮臻將軍和日本小姑娘的珍貴照片。沙飛在拍攝此組照時,對他的學(xué)生冀連波說:這些照片幾十年后發(fā)到日本會起作用的。他曾經(jīng)深情地回憶:“我們的戰(zhàn)士在與敵人作戰(zhàn)時是多么英勇。對敵人的仇恨是多么深啊!可是(對)敵人丟掉的一個小孩子卻是寬大為懷的。”(13)《抗敵報》1940年 9月14日發(fā)表署名晉察冀社通訊稿文章《老鄉(xiāng),把這兩個日本女娃娃送到敵人那里去!》,署名沙飛的該文章已經(jīng)收入即將出版的晉察冀日報研究會主編的《抗敵通訊》。1941年6月沙飛拍攝的組照《將軍與幼兒》,2幅發(fā)表在《解放畫刊》第2號,這是沙飛任科長的晉察冀軍區(qū)政治部攝影科供稿、在華日人反戰(zhàn)同盟晉察冀支部編輯的日文版畫報。1942年《晉察冀畫報》創(chuàng)刊號發(fā)表了《將軍與幼兒》組照及聶榮臻給石家莊日本駐華北派遣軍司令的信。畫刊、畫報送往敵占區(qū),日本士兵和僑民看到后,被八路軍的人道主義精神所感動。

正如沙飛所料,四十年后,根據(jù)沙飛拍攝的照片,尋找到了當(dāng)年被救的日本小姑娘美穗子。1980年,已經(jīng)是三個孩子的母親美穗子攜同家人來到中國,專程看望了救命恩人聶榮臻,向中國政府、中國人民表達了感激之情。聶帥說:救你的事,不只我一個人會做;我們的軍隊,我們的人民,不論是誰,遇到這樣的事情,都會這樣做的。讓我們化干戈為玉帛吧!愿中日兩國人民世世代代友好下去,永不兵戎相見。1999年,聶榮臻的家鄉(xiāng)重慶江津與美穗子家鄉(xiāng)日本都城市結(jié)為友好城市。2008年4月至今,沙飛攝影展覽在日本巡展已20多個縣市;今年,日本中國友好協(xié)會擬組團,于5月5日到中國石家莊參加紀念沙飛百年誕辰活動。

沙飛的照片講述了一個穿越歷史的動人故事,成為中國歷來奉行國際人道主義精神的真實記錄和有力見證。

山溝溝里創(chuàng)辦出精美畫報

《晉察冀畫報》是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的人民軍隊在革命戰(zhàn)爭時期創(chuàng)辦時間最長、發(fā)行量最大、影響最廣的一份畫報。沙飛是該畫報的創(chuàng)始人、主任,也是記者、編輯、校對和印刷工人。畫報社從籌建到誕生,正是抗日戰(zhàn)爭最艱苦的時期,日寇瘋狂屠殺、嚴密封鎖,物質(zhì)條件極端困難,印刷設(shè)備嚴重匱乏。面對今天我們難以想象的無數(shù)困難,沙飛和他的戰(zhàn)友們硬是創(chuàng)造出了奇跡:沒有廠房,露天工作;沒有電源,利用自然光;沒有器材,因陋就簡;沒有銅版材料,用鉛皮代替;后來,他們還研究創(chuàng)造出輕便印刷機、輕便制版機和輕便排字房,全部設(shè)備可以裝上一輛大車,拉上就走。為了防止日寇襲擊的破壞,畫報社每到一地,沙飛都要帶著戰(zhàn)士挖洞以備在緊急時刻儲藏器材。他們還發(fā)明了“洞中洞”,外洞之中套里洞,外洞放一般器材,里洞放貴重器材。有一次,鬼子“掃蕩”,果然只發(fā)現(xiàn)了外洞,里洞的貴重器材得以保住。無論工作條件多么艱苦,沙飛總能想出辦法解決困難。

《晉察冀畫報》正式創(chuàng)刊出版,是在1942年7月7日,紀念抗日戰(zhàn)爭五周年的日子。很快,畫報發(fā)行到延安、重慶、南洋,甚至發(fā)送到北平、天津、上海等敵占區(qū)。從1939年晉察冀軍區(qū)攝影科成立、1942年晉察冀畫報社成立、至1948年5月華北畫報社成立為止,沙飛與戰(zhàn)友們在九年中拍攝了數(shù)萬張具有文獻價值的照片;《晉察冀畫報》先后出版畫報畫刊79期、叢刊5本,共發(fā)行61.8萬冊,出版攝影讀物和影集、卡片6種,共發(fā)行了64280冊,還向其他解放區(qū)、國統(tǒng)區(qū)和國外發(fā)稿5萬張;舉辦影展300余次;先后派出3批人員,支援兄弟解放區(qū)創(chuàng)辦攝影畫報。延安《解放日報》載文稱它是“開拓與創(chuàng)舉”(14)。美國第十四航空隊的中尉飛行員白格里歐在參觀了晉察冀畫報社,看到那些精美的畫報竟是出自那些土制自造的制版機、印刷機時,禁不住贊嘆:“要不是我親眼看到……,我是不會相信的(15)。”就連日軍侵華總司令岡村寧次都不相信《晉察冀畫報》是在山溝溝里印出來的,還下令在北平、天津、保定等城市四處搜查。

這份以新聞?wù)掌瑸橹饕獌?nèi)容的畫報,把晉察冀邊區(qū)軍民堅持抗戰(zhàn)和建設(shè)敵后抗日根據(jù)地的情況真實地記錄下來,客觀公正地面對邊區(qū)、面對全國、面對全世界報導(dǎo)出去。這是一份全新的畫報,它翻開了中國畫報史上光輝的一頁,也成為世界畫報史上的奇跡。

培養(yǎng)新聞攝影人才

沙飛在攝影實踐過程中深切地感到,要完成新聞攝影賦予的任務(wù),充分發(fā)揮新聞攝影的作用,就要建立一支具有一定數(shù)量的強有力的新聞攝影隊伍。

在抗日戰(zhàn)爭初期,敵后抗日根據(jù)地的攝影工作幾乎是空白。1939年7月,沙飛誠邀隨延安電影團在華北抗日戰(zhàn)場采訪的吳印咸編寫了《攝影常識》一書,由《抗敵報》印刷出版,作為培訓(xùn)攝影干部的教材,發(fā)行到部隊和地方。沙飛和石少華、羅光達等同志以舉辦攝影訓(xùn)練隊的方式培養(yǎng)攝影干部。《攝影常識》是基本教材,課程有攝影常識、新聞攝影、暗室技術(shù)、照片上色等,另外還有政治和文藝理論課程。冀中軍區(qū)火線劇社的凌子風(fēng)和李濤為攝影訓(xùn)練隊創(chuàng)作了隊歌《我們是革命的攝影工作者》。面對文化程度不高又從未見過照相機的戰(zhàn)士,沙飛和石少華們既要講述攝影理論和攝影技術(shù),還要親自給學(xué)員們做示范、手把手地帶著學(xué)員進行實踐。當(dāng)時攝影器材奇缺,幾個人共用一臺相機,膠卷少就經(jīng)常進行空拍練習(xí),偶爾能每人拍上一半張;“暗房”是老鄉(xiāng)家的飯桌蒙上布,人就鉆在下面沖印照片……曾參加過攝影訓(xùn)練隊學(xué)習(xí)的攝影史專家顧棣老人回憶:“沙飛、石少華是教員,學(xué)的第一本教材是吳印咸寫的《攝影常識》。沙飛主講新聞攝影,重點講新聞攝影采訪報道方法和新聞攝影記者應(yīng)具備的條件等內(nèi)容。沙飛給我的印象最深,他說攝影是戰(zhàn)斗,照相機是武器,要掌握住這武器,掌握照相機等于戰(zhàn)士掌握槍一樣……”

據(jù)統(tǒng)計,從1940年到抗日戰(zhàn)爭勝利,先后開辦10期攝影學(xué)習(xí)班,畢業(yè)學(xué)員200多人,到解放戰(zhàn)爭勝利時,攝影隊伍達500余人,使黨的新聞攝影隊伍從無到有、從小到大、從軍區(qū)到軍分區(qū)、從晉察冀到晉冀魯豫、到華東、東北……為中國革命戰(zhàn)爭培養(yǎng)和造就了一大批優(yōu)秀的軍事新聞攝影記者。后來,他們中的大多數(shù)成為新中國新聞攝影事業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)同志和中堅力量。

“人在底片在”

沙飛重視保存記錄中國革命戰(zhàn)爭的照片檔案。他把自己拍攝的魯迅的底片一直隨身攜帶。他領(lǐng)導(dǎo)的晉察冀軍區(qū)攝影科設(shè)有專人保管底片資料。他擔(dān)任主任的晉察冀畫報社專門成立資料組保管整理照片檔案。他一再強調(diào):人在底片在,人與底片共存亡。他叮囑自己的警衛(wèi)員趙銀德:“如果遇到情況,不要管我,要保證底片的安全,帶著底片跑……”

1943年秋,日寇集中兵力對晉察冀抗日根據(jù)地進行秋季大掃蕩。沙飛、石少華等帶領(lǐng)同志們把畫報社的器材、設(shè)備紛紛堅壁到山洞里,而對于裝著照片和底片的4個黃色帶毛牛皮包(每個約35公分見方、厚15公分、重15斤)的堅壁,沙飛頗費心思。他說,印刷機、制版機壞了丟了還能再想辦法,底片如果損失了,就無法挽回……底片、照片是畫報社的命根子,是日本鬼子侵略中國的見證,是晉察冀邊區(qū)軍民抗擊日寇的珍貴記錄。他吩咐負責(zé)底片沖洗印制的宋貝珩和趙銀德,到山上去找干燥的、隱蔽的地方堅壁照片和底片,做到萬無一失。宋貝珩和趙銀德用了幾天的時間,走遍了花塔山的每一個溝壑,最終在快到山頂?shù)牡胤秸业揭粋€山洞。洞周圍山勢險峻、草木叢生、沒有道路通行,地勢高也比較干燥。經(jīng)沙飛同意,他們把畫報社的底片和照片堅壁在這個洞里。之后大概三個月中,鬼子幾次搜山,那些底片、照片都安然無恙。

1943年底,日軍的掃蕩更加殘酷。12月9日拂曉,在阜平柏崖村,沙飛及其戰(zhàn)友們與超過自己數(shù)倍兵力的敵人遭遇。在突圍中,畫報社損失慘重:趙烈、何重生等九人犧牲,工兵班除一人幸存外全部犧牲,沙飛、趙銀德、王友和、楊瑞生受重傷,印刷器材損失,然而沙飛和他的戰(zhàn)友們把上萬張底片搶救出來,趙銀德立了大功。

沙飛親自召喚、安排、培養(yǎng)有責(zé)任感的顧棣做照片檔案工作。1948年12月30日,在石家莊白求恩國際和平醫(yī)院住院的沙飛回信給顧棣:“你的來信使我甚高興。你在資料工作這幾年來已有很大成績,希望繼續(xù)努力。資料工作在畫報工作占著很重要的一部分,而這些東西也是全體同志十余年來血汗換來的結(jié)晶品,所以我們都要加以愛護它呢。”

如今這些底片完好地保存在解放軍畫報社,成為我們中華民族的寶貴財富。

一個性情中人

沙飛熱愛祖國,熱愛中華民族,熱愛自己所獻身的神圣的事業(yè),對新聞攝影事業(yè)有著無限激情、無數(shù)“幻想”。談起攝影,他滔滔不絕,黑亮的眼睛格外有神;干起攝影,他如醉如癡,幾天幾夜不睡覺,行軍中吐了血躺在擔(dān)架上還在寫報告。1940年,沙飛和石少華第一次見面,一談就是幾個通宵,談走上攝影的經(jīng)歷、談對攝影的感悟、談攝影工作的發(fā)展、談攝影隊伍的建設(shè)……他還大膽地提出在晉察冀創(chuàng)辦宣傳抗戰(zhàn)的攝影畫報。這在當(dāng)時被認為是“幻想”的事情后來成為現(xiàn)實。而沙飛的“幻想”永無止境:在晉察冀出畫報已經(jīng)是奇跡了,還要出彩色版、出中英文版;晉察冀的畫報出版了,還要出人、出力、出器材幫助其他根據(jù)地辦畫報……一個“幻想”成為現(xiàn)實,新的“幻想”又在醞釀、構(gòu)思。1943年沙飛在反“掃蕩”斗爭中身負重傷,石少華和羅光達去醫(yī)院看望。沙飛躺在病床上和他的戰(zhàn)友規(guī)劃著攝影工作的未來和畫報社發(fā)展的藍圖,他還激動地提出抗戰(zhàn)勝利后創(chuàng)辦全黨全軍的攝影大畫報!要知道,這個時候,沙飛正面臨著失去雙腳的威脅!

沙飛熱情奔放,對戰(zhàn)友、對同志像一團火。畫報社的同志病了,他親自跑到軍區(qū)衛(wèi)生部去給他們要當(dāng)時最好的藥“奎寧”;畫報社殺了羊,他把羊皮留給工人御寒;配給他的馬,他經(jīng)常讓戰(zhàn)士騎;配給他的營養(yǎng)品,他分給戰(zhàn)士和傷病員吃,還千方百計搞些細糧和雞蛋,給畫報社的印刷技術(shù)人員改善生活,自己卻吃黑豆和高粱。沙飛具有藝術(shù)家的浪漫氣質(zhì),對初次見面的戰(zhàn)友,他就能擁抱歡迎,這在六七十年前的中國解放區(qū)簡直是奇觀。他愛笑,休息時和戰(zhàn)友們嘻嘻哈哈,走到哪笑到哪。他也愛哭,為頂住壓力選擇攝影,他痛哭過;為戰(zhàn)友犧牲,他痛哭過;為不同意將畫報社的圖片社、印刷廠劃歸政治部,他傷心地大哭過……他心境坦蕩、全無遮攔,是個性情中人。

解放區(qū)的天是晴朗的天。沙飛在解放區(qū)的熱土上盡情地施展著自己的才華,實現(xiàn)著自己的理想,開創(chuàng)著嶄新的中國新聞攝影事業(yè)。就在這片土地上,就在抗日戰(zhàn)爭即將勝利的時候,沙飛還迎來了因為誤會而分別八年之久的妻子。1945年6月,沙飛妻子王輝從延安來到晉察冀和他團聚,同年底,沙飛夫婦又和從延安來的兒子王達理、女兒王笑利在張家口重逢。沙飛沉浸在為終身渴望的事業(yè)奮斗拼搏的激情中,沉浸在與妻子兒女別后重逢的喜悅中。

然而,多年的勞頓使沙飛積勞成疾,他終于累倒了,病倒了。1948年5月,沙飛因患嚴重的肺結(jié)核病住進石家莊白求恩國際和平醫(yī)院,期間,又患上嚴重的精神分裂癥。1949年12月15日,他在精神恍惚中開槍打死了日本籍主治醫(yī)師津澤勝。1950年2月24日,原華北軍區(qū)政治部軍法處判決沙飛死刑,同年3月4日在石家莊執(zhí)行,沙飛時年38歲。

中國攝影史上的劃時代者

沙飛就這樣默默地去了,他的名字很久沒有被公開提及。然而,在中國攝影史上,沙飛的名字是繞不過去的。

1981年,中國攝影界第一次公開評價沙飛的歷史貢獻,第一次披露沙飛從事革命攝影實踐活動的真實材料。1981年《中國攝影》第三期發(fā)表中國新聞攝影學(xué)會會長蔣齊生的文章《沙飛——開創(chuàng)中國人民革命攝影事業(yè)的攝影革命家》。全國攝影理論年會1981年論文集發(fā)表蔣齊生關(guān)于沙飛的第二篇文章《沙飛的攝影與魯迅》。1985年11月22日至12月1日,《沙飛攝影藝術(shù)展覽》在北京中國美術(shù)館舉行。1986年3月,《沙飛攝影藝術(shù)展覽》先后在廣州、開平舉行。1986年5月19日,北京軍區(qū)軍事法院作出判決,撤消原華北軍區(qū)政治部判決,為沙飛恢復(fù)軍籍。1986年6月11日,中共北京軍區(qū)紀律檢查委員會作出決定,恢復(fù)沙飛黨籍。1986年6月,《沙飛攝影集》由遼寧美術(shù)出版社出版。1995年,《沙飛、石少華攝影作品展》在廣州、深圳、汕頭巡回展出。1996年《沙飛紀念集》出版。

2004年5月,沙飛銅像在石家莊雙鳳山陵園落成,沙飛攝影展同時舉辦。河北是沙飛戰(zhàn)斗的地方,石家莊是沙飛長眠的地方。沙飛的戰(zhàn)友們來了,老區(qū)的父老兄弟來了。一幅幅照片上,那山、那水、那石,那村、那房、那人,彷佛就在昨天。經(jīng)歷了半個多世紀的沉寂和非難,沙飛帶著他的照片回來了,回到了燕趙大地的熱土上,回到了他的戰(zhàn)友和親人旁。

2005年《沙飛攝影全集》出版。2008年沙飛攝影展在美國休斯敦攝影節(jié)展出。2009年沙飛的學(xué)生、攝影史專家顧棣編著的《中國紅色攝影史錄》出版。2011年《沙飛和他的戰(zhàn)友們攝影展》在云南大理攝影節(jié)展出。2012年4月至5月,北京國家博物館、石家莊、上海魯迅紀念館、廣東美術(shù)館將先后舉辦沙飛攝影展,以紀念沙飛百年誕辰。

沙飛是遺憾的,他在自己最愛的事業(yè)上僅僅拼搏了十余年,那么多的理想和愿望還沒有實現(xiàn)。沙飛又是幸運的,他的家人一直深愛著他,他的戰(zhàn)友一直思念著他。幾十年后,他的戰(zhàn)友說起他,眼睛里閃著淚花,依舊那么動情,得到他平反的消息大家奔走相告……沙飛更是自豪的,他在國家遭受侵略、民族面臨危亡的時候,自覺地以照相機做武器,記錄了中華民族一段悲壯的歷史,使中國軍民同仇敵愾、浴血奮戰(zhàn)、爭取獨立和解放的無數(shù)偉大瞬間成為永恒的影像記錄。他和他的戰(zhàn)友們創(chuàng)造了中國攝影史乃至世界攝影史上最光輝的業(yè)績。他像一名騎士在滿是荊棘的荒漠上馳騁,在攝影理論、攝影實踐、攝影作品出版、攝影隊伍建設(shè)和照片檔案保護等方面踏出了一條嶄新的大道。幾十年后,當(dāng)人們重新審視中國攝影發(fā)展的歷史時,無可辯駁的史實告訴后人:沙飛是中國人民革命攝影事業(yè)的先驅(qū)者、組織者和領(lǐng)導(dǎo)者,是中國攝影史上劃時代的人物,他的名字永遠鐫刻在中國攝影史的豐碑上。

沙飛走過了短暫而傳奇的一生。他似乎是為攝影而生,當(dāng)他帶著遺憾、帶著眷戀離開人間,像一粒小小的沙子,在天國里自由飛舞時,陪伴他的是一直貼身于他的魯迅的底片,是他一生鐘愛并為之獻身的永遠魂牽夢繞的攝影事業(yè)。