矢志不渝收回香港

2012-12-31 00:00:00張憶耕

環球人物 2012年18期

20世紀90年代之前出生的人都記得,當時,在中國版圖的下方,標著“香港(英占)”和“澳門(葡占)”的兩處地方,是中國人民心中長期的隱痛。從毛澤東到鄧小平,一直在思索解決香港問題的方案。

解放軍勒馬深圳河畔

1949年10月14日廣州解放,香港門戶洞開。10月17日,中國人民解放軍第15兵團揮師南下直抵香港北部邊界后,按兵不動。此前,駐港英軍集結了4個旅的兵力,戰戰兢兢地準備打一場“沒有可能取勝的防御戰”。此刻,他們望著深圳河畔秩序井然的解放軍,松了一口氣。隨后,港督葛量洪收到了中共通過秘密途徑傳來的維持香港現狀的“三項條件”:(一)香港不能用作反對中華人民共和國的軍事基地;(二)不許進行旨在破壞中華人民共和國威信的活動;(三)中華人民共和國在港人員必須得到保護。英國政府十分欣喜,決定在西方國家中率先承認新中國,并在香港《華僑日報》上刊登了“毛澤東已保證香港地位安全,英國年內承認中共”的消息。

其實,早在20世紀40年代中期,毛澤東就在延安的窯洞里思考著香港的未來。他提出要充分尊重香港地區的歷史與現狀,最終以協商、和平的方式解決。1946年12月9日,毛澤東與哈默、羅德里克、陳依范等3名西方記者會談,哈默問:“在香港問題上中共的態度如何?”毛澤東回答:“我們現在不提出立即歸還的要求,中國那么大,許多地方都沒有管理好,先急于要這塊小地方干嗎?將來可按協商辦法解決。”

1949年初,毛澤東與斯大林派來的代表米高揚舉行會談時,也談到了“暫時不動香港”的政策。他說,中國還有一半的領土尚未解放,大陸上的事情比較好辦,但海島上的事情就比較復雜,需要采取另一種較靈活的方式去解決,或者采用和平過渡的方式。在這種情況下,急于解決香港、澳門的問題意義不大。相反,正確利用這兩地特別是香港原來的地位,對新中國發展海外關系、進出口貿易倒是更為有利。這一思路后來被歸納為“長期打算,充分利用”八字方針。

毛澤東與希思談回歸

1974年5月25日,在周恩來、鄧小平的陪同下,毛澤東會見了剛卸任的英國首相希思。在談到香港問題時,毛澤東說:“很久以前中國害怕歐洲,但這些現在都成為歷史了。”接著,他對希思說:“你們剩下一個香港問題。我們現在也不談。”說到這里,毛澤東問周恩來:“香港是割給他們的,九龍是租借的,還有多少時間?”周恩來不假思索地回答:“是1898年租給他們的,租期99年,到1997年期滿,距現在還有23年掛零。”希思馬上說:“1997年香港會有一個平穩的交接。”“我也是這樣想的,不過到那時,”毛澤東指了一下周恩來,“我們就不在了。”隨后又指了指鄧小平等人:“具體事情由他們年輕人去辦了

在這次談話中,毛澤東指出:香港作為英國管理下的亞洲貿易及金融中心,其地位是安全的,至少目前如此,但香港在1997年應該有一個平穩的交接。當天晚上,鄧小平在歡迎希思的宴會上發表講話,代表中國政府聲明:香港問題作為中英之間的歷史遺留問題將“在適當時候予以解決”。

周恩來解決供水難題

1984年12月11日,香港《文匯報》登載著這樣一條新聞——香港前任總督麥理浩說:“在我作為總督的年月中,我發覺中國人民政府及其在香港和廣東的官員一貫地和日益增加地提供幫助。”

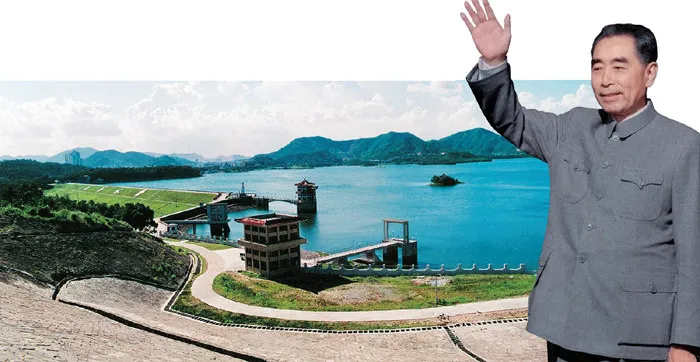

這些幫助中,最讓香港人銘記的就是“供水之情”。 1960年11月5日,港英政府與廣東省人民政府達成協議,每年由深圳水庫供港50億加侖(2270萬立方米)淡水。1962年秋天至1963年初夏,深圳旱情嚴重,深圳水庫的水位降到死水位以下,香港隨之遭遇嚴重的供水困難,到處可見排著長隊等待接水的人們。

消息很快傳到周恩來處。1963年12月,周恩來出訪前繞道廣東,親自了解并過問香港供水問題,在聽取匯報后,他做出相應指示:向港供水問題與政治談判要分開,并確定了供水方案。1964年2月,由東江引水到深圳的石馬河供水工程全線開工,1965年春竣工。這項工程不僅解決了深圳地區的用水,而且年年按協議完成了對港供水計劃,改變了香港長期缺少飲用水的局面。

鄧小平對陣“鐵娘子”

此后很長一段時間,英國人不愿和中國談香港問題,因為不好談,無法談。他們就像偷了東西的房客,處處回避主人的正常目光。但歷史還是迫使英國人開了口。根據1898年的《拓展香港界址專條》,英國強行租借的新界,為期99年,于1997年6月30日到期。事實上,香港三大區域香港島、九龍半島、新界早已連成一片,其中新界面積占92%,如果交還了新界,那么,1842年《南京條約》割讓的香港島和1860年《北京條約》割讓的九龍半島,無論經濟上還是行政上,都無法再實施單獨管理。而且,港英政府批給地產商的土地使用權通常為75年,受新界租期的限制,實際日期只能延續到1997年6月。隨著這一日期臨近,土地使用年限日漸縮短,地產商的信心開始崩潰,土土地競價不斷下滑,港英政府收入銳減。

英國人坐不住了,決定冒險激活塵封已久的香港問題。1979年3月,港督麥理浩訪問北京。他以香港地產商日漸喪失信心為由,向鄧小平提出,如果把土地租約截止有效期改為“只要新界仍由英國管治,租約依然有效”,就能起到穩定人心的作用。他辯解說,香港的未來將通過兩國政府來解決,眼下要緊的是這件事,這么做與中國的立場并不矛盾,中國不是也希望香港保持繁榮嗎? 對此,鄧小平說,人們擔心1997年香港新界問題會出現,還有18年,我們可以到時候再根據具體情況商談。另外,在土地租約問題上,不管用什么措辭,必須避免出現“英國管治”的字樣。

英國這時提出香港問題,對中國來說,是個大好時機。當時,中美剛剛建交,鄧小平正考慮用“一個國家,兩種制度”解決臺灣問題,實現祖國統一。但美國政府并未放棄干涉中國內政,又搞了一個《與臺灣關系法》。在這種情況下,香港回歸可以承擔起“一國兩制”的試驗,為臺灣問題的解決提供一個示范。到1982年,鄧小平有了決定:“我們尊重國際條約,還是到1997年,不準備提前解決這個問題。方案無非兩個,一個是新界延長租期,一個是收回。現在我們定的方針是,到1997年包括香港島、九龍半島、新界整個收回。”

同年,素有“鐵娘子”之稱的英國首相撒切爾夫人,在英國和阿根廷的馬島海戰中取得軍事勝利。她信心十足地來到中國,就香港前途問題與鄧小平進行會談。中英雙方的正面較量開始了。

1982年9月24日一大早,撒切爾夫人叫來了專門為她做頭發的隨從。做完頭發,吃完早點,她看了看表,離會談只剩半個小時,便通知英國駐華大使柯利達和港督尤德,一塊動身前往人民大會堂。這時,人民大會堂前人山人海,各國記者擁擠得水泄不通。撒切爾夫人穿著一套藍底紅點的絲質西裝,踩著高跟鞋,挽著黑色手袋,戴著珍珠項鏈,容光煥發地登上人民大會堂的臺階,步入福建廳與鄧小平會談。會談一開始,她就先發制人,要求在1997年后繼續維持英國對整個香港地區的管轄不變。

鄧小平立刻針鋒相對地頂了回去。他指出:我們對香港問題的基本立場是明確的。這里主要有3個問題,一個是主權問題;再一個是1997年后中國采取什么方式來管理香港,繼續保持香港繁榮;第三個是如何使香港從現在到1997年的15年中不出現大的波動。他強調:主權問題不是一個可以討論的問題,中國在這個問題上沒有回旋的余地。他斬釘截鐵地申明:1997年中國將收回香港,不僅是新界,而且包括香港島和九龍半島。

撒切爾夫人用威脅的口氣說:“要保持香港的繁榮,就必須由英國來管治。如果中國宣布收回香港,就會給香港帶來災難性的影響和后果。”鄧小平回答道:“我的看法是小波動不可避免,如果中英兩國抱著合作的態度來解決這個問題,就能避免大的波動。中國政府在做出這個決策的時候,各種可能都估計到了。”接著,鄧小平又講了一句很厲害的話:“我們還考慮了我們不愿意考慮的一個問題,就是如果在15年的過渡時期內香港發生嚴重的波動,怎么辦?那時,中國政府將被迫不得不對收回的時間和方式另作考慮。”

撒切爾夫人聽懂了這句話的深刻含義。當會談結束她重新出現在人民大會堂的臺階上時,臉色已經變得凝重。盡管她下意識地對記者綻開了笑容,但走到倒數第二級臺階時,她突然一腳踩空,栽倒在地,連手袋都摔到了一邊。“不好!”一旁的英國駐華大使柯利達、一名軍人和一名穿灰色中山裝的工作人員馬上將她扶起,為她撿起手袋,并拍拍沾在上面的灰塵。撒切爾夫人起身后,鎮定地說道:“沒事!”然后貓腰鉆進了停在石階下的紅旗牌小轎車里。

多年后,柯利達在回憶錄里談到,那天晚上到釣魚臺賓館后,撒切爾夫人對他說:“他(鄧小平)這個人好冷酷無情呀!”

“50年不變”和“必須駐軍”

香港實行資本主義“50年不變”,是鄧小平給香港各界人士吃的一顆“定心丸”。1983年6月25日,鄧小平在人民大會堂會見港區全國人大代表和政協委員。當時主管港澳事務的廖承志剛剛去世,香港一些人士心存疑慮。鄧小平明確告訴大家,中國對香港的政策不會因為廖公的去世而改變,請大家放心。鄧小平問大家:“‘九七’后香港實行資本主義還要繼續多久?15年?”場內沒有聲音。

鄧小平又問:“30年?”還是沒有反應。

接著,鄧小平伸出5個手指,提高嗓門說道:“50年?50年不變可以了嗎?”話音剛落,全場響起熱烈的掌聲。鄧小平也露出滿意的笑容,他又強調一遍:“‘一國兩制’,香港實行資本主義50年不變。”

又有人進一步問道:“50年是從哪一年算起?”鄧小平回答說:“當然從回歸日算起,50年不變。”

“50年不變”的問題解決了,香港駐軍的問題又冒了出來。據原新華社香港分社社長、“詩人外交家”周南回憶,中方在跟英方斗爭的時候,出了一個紕漏。大概在1983年5月,全國人大開會時,有個香港記者找上一位不太了解情況的領導問:香港老百姓怕駐軍,你們中央是不是一定要在香港駐軍?這位領導不經意地回答說:也可以不駐軍吧!第二天,香港各大報紙頭版頭條報道:中國某某領導人說香港不必駐軍,這是中國政府的意見。

聽聞此事,鄧小平非常生氣。幾天后,他正好接見香港代表團,談話之前允許記者進來照相。就在記者退場時,鄧小平說:“哎!你們回來!回來!等一等!我還有話講,你們出去給我發一條消息,就說某某,某某講這個是胡說八道。香港怎么能不駐軍呢?駐軍是主權的體現嘛。為什么中國不能在香港駐軍?英國可以駐軍,我們恢復了主權反而不能在自己的領土上駐軍,天下有這個道理嗎?駐軍起碼是主權的象征吧,連這點權力都沒有,那還叫什么恢復行使主權哪?必須要駐軍!”

1984年4月,鄧小平在審閱外交部《關于同英國外交大臣就香港問題會談方案的請示》報告時,在關于駐軍問題的一條下親批:“在港駐軍一條必須堅持,不能讓步。”

1984年12月19日,《中英關于香港問題的聯合聲明》正式簽訂。

卓琳替小平踏上香港土地

盡管20世紀二三十年代,鄧小平曾5次到過或途經香港,但那時的香港處于英國殖民統治之下。晚年的鄧小平深情地說:“我希望能活到1997年,我希望在那個時候,我能親自到香港去,在我們自己的土地上走一走、看一看。”遺憾的是,1997年2月19日,距中國政府正式對香港恢復行使主權僅131天之際,鄧小平溘然辭世。鄧小平的女兒鄧榕曾說:“父親戎馬一生,他曾經說過,他是一個老兵,他有一個習慣,就是愛看地圖。在他巡視祖國大江南北的時候,他時常翻看中國地圖,在他出國訪問的時候,他也時常翻閱世界地圖。在解決香港問題的整個過程中,他找了一本香港地圖,時常在這個地圖上,翻看香港的山山水水。在他生前,這本香港地圖一直放在他的案頭。在他過世以后,這本地圖仍然珍藏在他的辦公室里。”

1997年6月30日,鄧小平的夫人卓琳來到香港,出席了回歸慶典。慶典上,香港特別行政區行政長官董建華特意鄭重地介紹了卓琳女士,全場掌聲雷動。后來,董建華回憶說,介紹卓琳并不是“臨時起意”,而是江澤民主席在慶典開始前對他特意做了囑托。“已故國家領導人鄧小平為收回香港一錘定音,并設計出‘一國兩制’這個史無前例的創舉,遺憾的是他本人卻不能親自來到香港,見證蕩滌屈辱的一刻。我對卓琳的介紹中,寄托了港人對鄧公的無限敬意及追思,也是希望透過卓琳聊慰鄧公未竟的心愿