不結盟峰會,元首都挺橫

2012-12-31 00:00:00黃培昭

環球人物 2012年24期

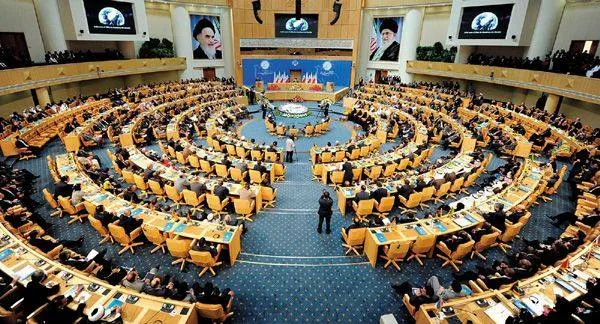

8月30日,伊朗首都德黑蘭聚集著100多個國家的元首、政府首腦、代表以及國際組織負責人。以“聯合全球治理,促進持久和平”為主題的第十六屆不結盟運動首腦會議在此舉行。8月31日,峰會落幕,會議通過的最后文件包括《德黑蘭聲明》以及支持巴勒斯坦的聲明等系列文件。本屆峰會召開時,中東局勢波譎云詭,伊朗又處在敘利亞、伊核等熱點問題中心。元首政要的到來,成為一道亮麗的風景,也帶來了微妙的較量。

伊朗領袖,尋求外界“核信任”

30日上午11時左右,德黑蘭伊斯蘭首腦會議廳里傳出了《古蘭經》的吟唱聲。這是伊朗舉行重大活動的慣例。主席臺上,伊朗最高領袖哈梅內伊獨自端坐。吟唱完畢,哈梅內伊發表講話。他說,不結盟運動反對殖民主義、主張政治經濟獨立、不與大國結盟等理想仍有現實意義。而伊朗總統內賈德說得更直白:“當今的世界統治者是昔日監督奴隸工作的人。他們發動戰爭、羞辱和削弱一些國家、殺害無辜人民。我們要支持建立新的世界秩序和治理方式。”

成立于1961年的不結盟運動是第三世界最大的政治性國際組織。它支持各國維護民族獨立,捍衛國家主權,不與大國結盟。它沒有總部和常設機構,也沒有成文的章程,但影響力不斷上升。截至今年5月,不結盟運動已有120個成員國、包括中國在內的17個觀察員國和10個觀察員組織,囊括了近2/3的聯合國會員國,絕大部分是發展中國家,人口總數占世界人口的近60%。首腦會議是不結盟運動的最重要會議,首屆會議于1961年9月在南斯拉夫首都貝爾格萊德舉行。自1970年以來,首腦會議每三年舉行一次。下屆會議2015年在委內瑞拉舉行。

本屆峰會上,伊朗接替埃及擔任不結盟運動輪值主席國。伊朗顯然將峰會視為緩解外部壓力的機會,尋求外界對伊朗發展核能的理解。在會場,伊朗搞了個“恐怖主義下的伊朗受害者”展覽,展出了遇襲身亡的4位伊物理學家車輛殘骸,還擺放著被害核科學家的巨幅照片,爭取外界同情。哈梅內伊說:“伊朗任何時候都不追求核武器,任何時候也不會放棄和平利用核能的權利。我們的口號是,‘核能為大家,禁止核武器’。”

伊朗的核問題是近些年該國遭受越來越大的國際壓力的關鍵,其實質是外界對伊朗發展核能的用意缺乏信任。其實,伊朗的核能開發最早是在美國扶持下開始的。1957年,美伊簽署了民用核合作協議。1974年,伊朗國王巴列維設立伊朗原子能組織,聲稱伊朗很快將擁有核武器。但當時美伊是盟友,核計劃沒有引發質疑。1979年,霍梅尼推翻巴列維,美伊關系惡化。但霍梅尼認為核武器違反伊斯蘭教義,一度中止了核計劃。他去世后,伊朗重啟核計劃。冷戰結束后,美國開始對伊朗施壓。1992年2月,國際原子能機構要求檢查伊朗所有核設施。由于美伊間互不信任,圍繞伊朗核問題不斷糾結,“結”也就越來越緊。內賈德在2005年上臺后,在核問題上立場更強硬。2006年10月,伊朗恢復核能燃料研究。2010年8月,伊朗首座核電站正式啟動。

但伊朗發展核能力的同時,始終強調自己的和平目的。2005年10月,內賈德表示,伊朗沒必要發展核武器。2007年,哈梅內伊稱,伊朗“沒有原子彈,也不想去獲取這種致命武器”。這次的峰會上,伊朗邀請與會代表參觀位于納坦茲等地的核設施,甚至稱潘基文也可以去參觀核設施。這也可以看出,伊朗在為自己爭取更多的外交主動。但就在8月30日,國際原子能機構發表報告稱,伊朗仍未停止其鈾濃縮活動,離心機數量在成倍增加。此舉顯然是要讓德黑蘭峰會蒙上陰影。

聯合國秘書長,赴會并非“挺伊”

這次峰會,聯合國秘書長潘基文的舉止讓人們多少感到意外。

伊朗主持峰會,讓美以等國感到不滿,并為此呼吁潘基文不要赴會。以色列外交部稱:“這場峰會無疑將被伊朗政權用作宣傳目的,并嘗試創造一種其政策合法化的印象。”美國國務院發言人紐蘭強調伊朗“根本不配”舉辦這樣的國際會議,參議院外交關系委員會近東、南亞和中亞事務小組主席凱西致信潘基文,“強烈要求”他不要參會。

但是,潘基文的發言人回應說,聯合國秘書長出席峰會是慣例,也是解決全球關鍵性問題所必須的,沒有任何不妥之處。潘基文最終頂著壓力成行。《紐約時報》稱,潘基文不顧美以阻攔訪伊,說明“西方在中東的影響力正在減弱,而地區力量重新整合正在形成中”。

到了德黑蘭,潘基文卻對伊朗保持了某種程度的壓力。針對內賈德不久前形容以色列為中東“惡性腫瘤”的說法,潘基文說:“聲稱以色列無權存在,或者用種族主義說法形容這一國家,都是錯誤的,這有損我們所有人承諾支持的原則。”這些話讓內賈德忍不住反唇相譏:“世界上存在戰爭和殺戮,而聯合國安理會證明它們都是正當的。”

外界認為,潘基文此行并非“挺伊”,而是在履行秘書長的職責。他在會見內賈德和哈梅內伊時,對伊朗核問題談判4月份重啟以來未能取得實質進展表示遺憾,稱伊朗“需要采取具體措施,向全世界證明,伊朗核計劃是用于和平目的”。在敘利亞問題上,潘基文反對沖突的軍事擴大化,要求伊朗領導人利用他們的影響力,阻止暴力。有分析稱,雖然美以對潘基文赴會“不高興”,但對他在伊朗的表現還是滿意的。

埃及總統的平衡外交

峰會上還有一個引人注目的人物:埃及總統穆爾西。他剛剛結束對中國的訪問,就直飛德黑蘭。伊朗自1979年伊斯蘭革命以來同埃及關系惡化,兩國互視對方為中東地區的最大敵人。穆爾西是33年來首位到訪德黑蘭的埃及總統,被伊朗視為伊埃關系多年來的最大突破,東道主將他安排在內賈德身邊入坐。而在埃及方面看來,埃及一直是本地區外交大國,但一年多來的動蕩,遮蔽了埃及應有的外交光芒,現在到了撣去這層浮灰的時候了。

穆爾西上臺后,外交上展現出積極進取的精神,首訪沙特阿拉伯,緊接著又赴埃塞俄比亞出席非盟峰會,出訪中國和伊朗,很快還要訪問美國。這些舉動背后,都有對國家利益的務實考慮。埃及需要沙特的石油美元,并安撫沙特不要擔憂埃及“輸出”革命。借峰會之機去伊朗,一方面有助于緩和雙邊關系,另一方面也不會過于刺激美國和海灣國家,并可利用伊朗來制約沙特。此外,埃以交好是穆巴拉克時期的重要外交特色,現在穆爾西掌舵,自然要來一個360度的大轉彎,以示差別。

但在德黑蘭,穆爾西繼續保持著“平衡”。峰會開幕式上,他抨擊敘利亞巴沙爾政權“暴虐專制”,呼吁其將權力和平移交給敘反對派。當時,敘利亞代表團團長莫阿萊姆離席,媒體猜測他是表示抗議。但莫阿萊姆后來解釋,他是出去接受一個采訪。不過他也說,穆爾西的發言不合適,因為“這打破了不結盟運動不干涉別國內政的傳統”。伊朗被視為巴沙爾的支持者,穆爾西此舉顯然也讓伊朗尷尬。峰會通過的《德黑蘭宣言》中并沒有敘利亞相關條款,顯然不結盟運動成員國對此還存在分歧。

在峰會的熱鬧景象之外,元首們似乎還在各唱各的調,各國媒體會根據自己的理解去進行分析解讀。“俄羅斯之聲”援引俄羅斯戰略評估研究所專家庫爾托夫的分析稱,德黑蘭能夠有條不紊安排峰會的各項事宜,就可證明峰會的成功。“中東在線”則稱,伊朗雖成功邀請到大量政要參加峰會,但真正和伊朗完全站在一起的并不