希薇·紀蓮,不當只會模仿的木偶

“希薇·紀蓮是當今世界上最偉大的舞者”,這是世人給予紀蓮的所有贊美中最具概括性的一句。11月12日晚的中國國家大劇院里,當紀蓮的最后一場獨舞《再會》結束,幕布緩緩落下時,經久不息的掌聲和紀蓮多達6次的謝幕再次詮釋了這句話。

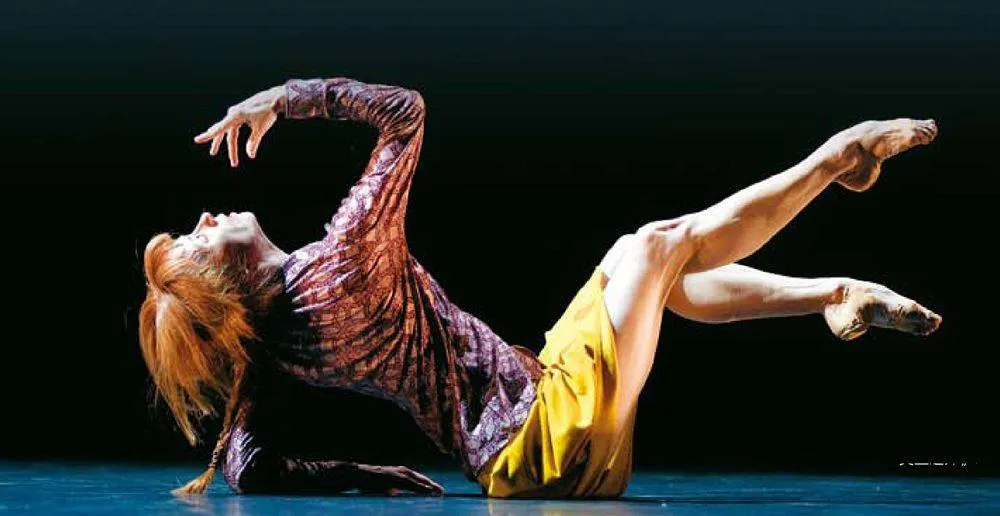

希薇·紀蓮是一位天生的舞者,即使以芭蕾的苛刻標準衡量,她的身體條件也是超乎尋常的優異:修長而靈活的美腿和強勁的肌肉力量讓她擁有得天獨厚的資本。她特立獨行,卻是眾多大牌編導最心儀的合作者;她是當今世界舞壇身價最高的女星,又是全球各大劇院爭相邀約的巨星。在淋漓盡致地塑造了一個又一個經典芭蕾人物后,她又進軍現代舞,在2012年的威尼斯雙年展上,希薇·紀蓮被授予金獅終生成就獎。

《泰晤士報》首席舞蹈評論家黛布拉·布雷恩談起紀蓮的成功時說:“紀蓮是真正的無人能及,因為她是一個幾乎無所不能的舞者。”

六千英里之外來的芭蕾舞者

紀蓮此次來華,是她闊別中國舞臺長達13年之后的再次亮相,演出的作品《六千英里之外》是她與當今最重要的三個舞蹈編導馬茲·艾克、威廉佛塞斯和伊利基利安合作的結晶。

雖然現代舞蹈作品并不以展示技術技巧見長,但是在《六千英里之外》中,紀蓮不經意間流露出的身體能力依舊令人震驚,輕盈的跳躍、完美的平衡、極強的爆發力,讓人很難想象這是一個已經年近47歲的舞者。歲月對舞蹈家來說是殘忍的,尤其是對芭蕾舞者。只有天賦極高,又兼備極強耐力與至深領悟力的舞者才能突破層層艱難,在芭蕾的世界里成為不老的經典。至今,能達到此程度的舞者不足10人,而其中既能保持絕佳的技巧水準,又能打破古典芭蕾的苑囿,舞出一條新路的舞者,恐怕只有希薇·紀蓮一個。

在國家大劇院的演出現場,所有觀眾都屏氣凝神,跟隨這個舞蹈精靈經歷了一場跌宕起伏的神奇之旅。《六千英里之外》讓人們領略了希薇·紀蓮在現代舞領域的風采,充滿創意,充滿精神的力量。

紀蓮對作品擁有非凡的領悟力,她的合作者遍布世界各地,擁有不同文化背景,臺灣著名的編舞家林懷民就曾為紀蓮編舞。她從這些優秀的藝術家身上獲取了取之不盡的精神財富。她曾在一出舞劇中,把武術與芭蕾完美結合在一起,紀蓮表示,“我就是喜歡新鮮的東西,比如武術,看到就想要學習。”

在跳舞的時候,羞澀不屬于我

林懷民曾說過,他眼中的紀蓮是“一位集脆弱的小孩與掌握自身命運之戰士于一身的舞者”。

林懷民的眼光很精準,因為他看到了這位叱咤舞壇的女神作為一位普通人的內心世界。紀蓮的確是脆弱的,以至于在47歲的年紀,她仍未能徹底擺脫害羞的性格。“當我還是小孩子的時候,即使是出去買面包這樣的小事也是一個超級大的考驗。如果一個陌生人和我說話,我會感覺被入侵一般很不自在。”

在接受環球人物雜志記者的專訪時,紅發黑衣的紀蓮再次談及自己在臺上臺下截然不同的表現,她盯著空氣中某個未知的點,慢慢地說:“我什么時候害羞呢?可能跟3個人一起吃飯的時候,一起談話的時候,又或者是在這樣一個小廳里面與陌生人見面的時候,這些場景都會讓我有羞澀的感覺;但是一旦站上舞臺,那些感覺就全沒有了。這就是我,連我自己都不明白這里面的緣由,或許是個謎吧。”

紀蓮1965年出生于法國巴黎,父親是汽車修理廠的機修工,母親則是體操教練。在母親的培養下,紀蓮從小練習體操,被寄厚望于日后在奧運會賽場上一展身手。11歲那年,她來到巴黎歌劇院芭蕾舞學校短期進修,其間深深愛上了芭蕾舞,老師們也對這顆芭蕾舞苗子驚嘆不已:當別的舞蹈演員彎腰穿舞鞋時,她卻在頭頂上系鞋帶。更重要的是,她還擁有過人的體魄、聰慧的頭腦和肯吃苦的決心。紀蓮就此踏上芭蕾之路。

她至今記得自己第一次在舞臺上旋轉時的感覺:“我發現我能通過舞蹈這種方式表達我用所有語言難以表達的東西。雖然我在不工作的時候,還是會因為膽怯而逃離人群,但至少在跳舞的時候,羞澀已經不屬于我。”

16歲時,紀蓮加入了巴黎歌劇院芭蕾舞團,兩年后便贏得瓦爾納國際芭蕾舞大賽金獎,這次得獎使她受到舞蹈巨星魯道夫·努里耶夫的賞識,從而成為巴黎歌劇院有史以來最年輕的首席。

所有的一切,只為跳得更好

就像是回到海洋的魚,舞蹈,讓紀蓮變成了另外一個人。

隨著知名度的提高,越來越多的劇院邀請紀蓮演出。正當她事業如日中天時,令人意想不到的事情發生了。1989年,因為巴黎歌劇院不愿更改與其簽訂的合同,限制了她接受國外邀請出國演出的機會,紀蓮毅然提交辭呈,轉投英國皇家芭蕾舞團。她的舉動令整個法國舞界震驚,繼而憤怒。媒體甚至對她冠以“被寵壞的明星”、“法國的問題人物”等惡名。 提到那段經歷,紀蓮說:“一個舞者的生涯是短暫的,我一定要在有限的時間里最大限度實現自我,這就是我離開的原因。我不能讓別人來支配我的時間,我不能去穿讓自己感覺不舒服的衣服,如果那樣我肯定跳不好,我只是想跳得更好而已。”有意思的是,當初和她打得不可開交的巴黎歌劇院鐵腕藝術總監努里耶夫,多年之后卻感慨:“紀蓮是唯一可能成為我妻子的女人。”

那場斗爭,紀蓮是最大的贏家。她以“客座首席藝術家”的身份加入英國皇家芭蕾舞團,只要保證每年25場演出,她可以接受任何其他劇院的邀請。自此,更為廣闊的世界舞臺為她敞開了大門,她為自己爭取到了更多的機會,也讓人們看到了舞蹈更多的可能性。

不料沒過多久,她又開始了和英國保守派芭蕾的斗爭。在藝術風格保守的英國皇家芭蕾舞團,特立獨行的紀蓮再次成為眾矢之的。人們難以容忍一個如此不遵守英國古典芭蕾規范的舞者。她獨具一格的表達方式,更是引來周遭一片質疑聲,嫉妒的人嘲笑她為“跳踢踏舞的提線木偶”。

英國人叫她“Miss No(不小姐)”,可紀蓮不為所動,她永遠昂首前行,并最終使規則適應了她。“命運如同一列火車,當它飛馳過身邊,你可以選擇上不上車,說不還是說是。”

就在星光無限之時,紀蓮卻已經開始反思古典芭蕾,轉而進軍現代舞。因為她需要更自由的舞臺,去探索更多可能性,去追問舞蹈的意義,尋找舞者的自我。采訪中紀蓮說:“我反對的不是古典,而是守舊。我覺得很遺憾,無聊、缺乏激情和智慧正在蠶食古典芭蕾。我不想充當叛逆者的代表,但是如果你不發表你的意見,就只是個被動的木偶。對我來說,模仿——無論是在芭蕾舞或現代舞——從來不夠。一個舞蹈得有生命,有個性。”

由于紀蓮叛逆的性格和勇于嘗試各種新事物的先鋒意識,人們總是拿她和現代舞之母伊莎多拉·鄧肯相比。而事實上,與其說她是一個顛覆者,倒不如說她是一個探索者,一直在尋找舞蹈的價值才是她真正的追求。

紀蓮至今單身。在接受采訪時她說,她不認為婚姻有那么重要,兩個相愛的人在一起和成為法律意義上的夫妻本質是一樣的,她不覺得有任何人、任何事是可以長久依靠的。在中國的這臺演出,被她定名為《六千英里之外》,因為她堅信:我們無需與敬仰和喜歡的人時刻相伴。她將這臺演出送給天下所有志趣相投的人。