學者掛職,讓司法更理性

中國政法大學法學院院長薛剛凌最近成了媒體關注的新聞人物,只因她多了一個新職銜——最高人民法院(以下簡稱“最高法院”)行政庭副庭長。上月底,第十一屆全國人大常委會第三十次會議宣布了對她的人事任命,同批還有北京師范大學刑事法律科學研究院常務副院長盧建平被任命為刑三庭副庭長,中國人民大學法學院民商法教研室主任姚輝被任命為民一庭副庭長。三人皆為“60后”教授。這是最高法院首次較大規模邀請學者掛職,而之前只有兩批學者到最高人民檢察院掛職。業界內外都在評析:這將給我國司法機制帶來哪些變化?

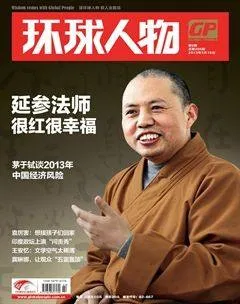

2013年1月6日,環球人物雜志記者在中國政法大學見到了還在休假中的薛剛凌。“明天開始上班以后時間就比較緊,所以采訪只能安排在今天了。”風塵仆仆趕來的她連大衣都沒來得及脫就和記者聊了起來。

業務能力和人品都得合格

薛剛凌出生于1963年,本科就讀于國防科技大學,獲得工學學士學位,此后在部隊服役多年。1990年在中國政法大學獲得行政法學碩士學位后,薛剛凌留校工作至今。

薛剛凌告訴環球人物雜志記者,最早知道自己有可能會去高法任職是去年夏天:“8、9月份吧,聽到些消息。最高法院對這個事情很重視,準備的時間也很長。”其實,早在2011年最高法院就已經開始醞釀這個計劃。當時,最高法院院長王勝俊強調,法院要加強與政法院校的人才和業務交流,提高司法水平。2012年5月,由教育部、中央政法委聯合舉辦的卓越法律人才教育培養計劃在北京正式啟動。同年7月,最高法院就建立法院與法學院校的雙向交流機制發布指導意見,要求“走出去、請進來”,促進法學理論與審判實踐結合,之后便開始在眾多專家學者中物色合適的人選。

對于自己的脫穎而出,薛剛凌顯得非常低調,“其實,政法系統和法學界一直以來都有很多業務上的聯系,彼此之間也比較熟悉。最高法院選人,肯定是按照實際工作的需要,在相關的研究領域里尋找候選人。他們知道我的研究領域是行政法,所以這次在行政庭任職就會考慮我。”據她介紹,最高法院在確定人選后,會先征得候選人本人同意,再進一步和學校進行協調,最后還要對候選人進行審查。一切都通過后,才最終確定人選。“選拔標準并沒有公布,但整個程序肯定是嚴格的,畢竟是第一次,高法肯定要保證選出的人在業務能力和個人品格上都要適合,這樣才能開個好頭。”

說到同時上任的另外兩位學者,薛剛凌表示大家私下認識,但還沒有就這個事情溝通過。此外,同批掛職的學者其實還有另外3位,不過主要是負責政策研究,不擔任法官職務。“雖然知道要去高法任職,但由全國人大進行任命,還是讓我感到自己肩上的責任還是挺重的,是壓力也是一種動力。”

給司法注入更多客觀成分

幾名學者上任后如何開展工作,大家有許多猜測。最高法院政治部相關負責人在接受采訪時曾透露,掛職鍛煉的專家學者們將會參與審判工作研究、司法政策制定、指導性案例匯編等具體的日常工作,同時不會脫離原有的教學崗位。而早前曾在北京市海淀區檢察院掛職多年的中國人民大學法學院教授黃京平曾經總結,以職權范圍來看,掛職的學者可以分成4種,即主管型、協管型、“主管+協管型”、不確定型。所謂“主管型”,是學者主管某個或某幾個部門工作;“協管型”7be530f65086c486901291c7d50c96e9是學者協助主管檢察長管理某個或某幾個部門;“主管+協管型”就是上面兩種職能兼顧;而“不確定型”則是由部門根據具體需要對學者工作予以分配。

當被記者問到她屬于哪個類型時,薛剛凌表示工作還沒正式開始,還不清楚具體事務,也沒法分類,“在我們之前也沒有學者來最高法院上過班,沒有可借鑒的例子。”據她估計,以后一周可能最少要有3天左右在最高法院上班,每天工作時間應該和其他正式的工作人員一樣。不過,相對以前在國務院、監察部等許多部門兼職的經歷,薛剛凌覺得這次在最高法院的任職還是有著根本不同:“以前更多是做一些外圍的研究論證工作,也會提出一些建議,但這一次是要深入參加最高法院的日常工作,真正參與到司法實踐中,認識肯定會更深刻。”

作為這次掛職最高法院的法學家中唯一的女性,薛剛凌認為正常工作還是按規則來做,性別差異不會帶來什么不同,但女性的工作方式相對可能會比較細膩,也會更重視情感的溝通。“規則和溝通在司法工作中是很重要的,我也會努力做到這兩點,讓司法工作變得更飽滿。”

在薛剛凌看來,學者到政法系統任職的最大作用,是加強司法工作的理性。“這未必是最高法這么做的原因,但確實是一個可期待的結果。在中國傳統觀念里,人的因素很重要,具體來說就是‘人情’。這個‘人情’既包括我們常說的人際關系,也包括中國人看重的道德力量。整個社會都是如此,司法工作中也很難避免。但法律本身又是一個重理性、重證據、重邏輯的領域,這中間就存在一個矛盾了。”在她看來,法學家們在長期的研究中,大都形成了一個相對理性、客觀的思考方式,他們在政法系統的任職能夠給司法工作帶來更多的理性。

不過薛剛凌也承認,包括自己在內的法學家們畢竟也是在這樣的社會環境中成長生活的,在工作中也不可能完全無視人情。“我們能做的就是盡最大的努力,為司法工作注入更多中立、客觀的成分。這是個長久以來存在的問題,不是一次掛職就能根本改變的,但畢竟也是一次向前的探索。”

法律職業轉換制度亟須建立

如何協調最高法院的工作和教學科研?薛剛凌覺得二者之間沒有太多需要權衡的困難,反而是個雙贏的好機會。在她看來,不論是卓越法律人才培養計劃的實施,還是最高法院就雙向交流機制發布的指導意見,都可以看出這是我們國家一個人才培養的系統工程,對司法實踐和法學研究都大有好處。

環球人物雜志:您提到學者任職能加強司法工作的理性,那它對法學研究來說有什么意義呢?

薛剛凌:可以增加法學研究的實務性。現在,法學研究和司法實踐一定程度上存在著分離的現象,很多高校和科研機構的研究人員缺乏司法實踐。比如說我們學校,要成為一位研究人員,你起碼要讀到博士甚至是博士后。這就使你很多年得一直讀書,理論深度或許夠了,但司法實踐中的很多問題都沒有切身感受。現在讓我們這些學者來最高法院任職,可以直擊社會現實,把在司法實踐中出現的新問題隨時帶到自己的研究和對學生的培養中,對改變這個現狀有好處。

環球人物雜志:您自己打算怎么將實踐和法學研究相結合?

薛剛凌:舉個例子來說吧,我主要的研究領域在行政訴訟和行政組織法方面,這些年我就注意到一個問題:中國的行政訴訟法更多時候是在“救濟人”,即大多數案件都是個人或法人受到來自行政組織的侵害時,運用法律維護權益,也就是通常說的“民告官”,但卻很少出現當行政組織違法時,上一級行政組織起訴之的案例。其實在其他國家,上級告下級違法的事情并不少見。所以在日后行政庭的工作中,我就想多關注這一類案件,以思考如何把行政訴訟納入到組織層面上來。

環球人物雜志:有一些學者提出,相對學者掛職,更重要的還是盡快建立從律師、學者等到司法官的法律職業轉換制度。您怎么看?

薛剛凌:確實很有必要。美國就有這個制度。在美國,要擔任聯邦法院的法官,有一個前提條件就是必須通過非常嚴格的考試取得律師資格,然后要從事律師工作達到一定年限,才能成為法官候選人。同時當地的法學家也要達到一定條件之后,才有可能成為法官。這對于保證司法審判的質量大有幫助。

而我們國家目前在這一方面還缺乏相關的制度設計,這給司法工作帶來了一些不利的影響,比較明顯的就是年輕司法官閱歷不足。現在,很多剛走出校門的學生通過公務員考試成為了一名司法官。但試想一下,一個20多歲、閱歷尚淺的年輕司法官在面對一個有幾十年豐富經驗的律師時,很可能因為經驗不足而影響判斷。美國在這方面是值得我們借鑒的,但中國也有自己的具體情況,不能照搬其他國家的模式,具體制度的建立還需要一步一步走。