導演劉春:“碰撞后留下的是好東西”

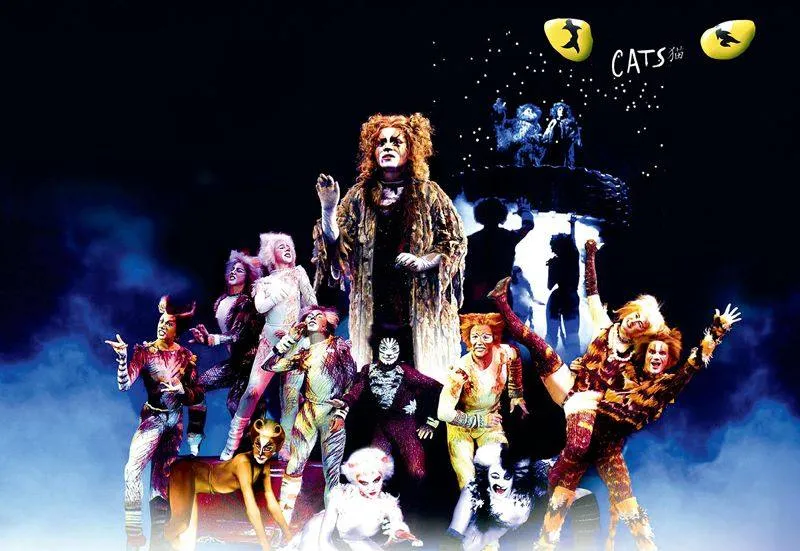

2012年12月28日下午2點,北京世紀劇院,音樂劇《貓》演出后臺。

通道里的白色告示板上,用中英雙語貼著詳細的演出注意事項。道具間里,五顏六色的假發整齊地排列著。此時距離晚上的演出還有5個半小時,幾名工作人員和演員在后臺交談著,氣氛輕松。

《貓》中文版的中方總導演劉春走進工作間時,比約定的時間稍稍晚了片刻。“壓力并不是那么大”,他笑道,“我們做了大半年的準備,來北京之前也演過80場了,劇團的‘貓’們都很適應,越來越像貓了。”

風靡全球的神秘魅力

音樂劇《貓》改編自英國詩人T·S·艾略特的長篇組詩《老負鼠眼中貓的現實生活》。這組詩是艾略特為兒童創作的,完成于1939年,而音樂劇《貓》的創作卻開始于1977年,由著名音樂劇作曲大師安德魯·勞埃德·韋伯改編完成。

1981年,《貓》在倫敦首演并迅速走紅,至今已在全球26個國家、超過300座城市上演過。它也是持續巡回演出時間最長的音樂劇,被譽為當代四大經典音樂劇之一(另外3部為:《西貢小姐》、《歌劇魅影》、《悲慘世界》)。

2003年,英文版《貓》首次登陸中國,而此次擔綱中文版《貓》中方導演的劉春,便是當時《貓》在中國的首批現場觀眾之一。“我跟《貓》還是很有緣分的,那次演員里有我女朋友。”劉春的女朋友是音樂劇演員。當年《貓》來華演出時,遴選了七八名中國演員,她也得以入選其中。

最初,劉春并沒有對這部音樂劇產生特別強烈的印象。“布景、舞蹈都很華麗,不過印象最深的還是那些‘貓’爬上人民大會堂的桌子。”他笑道。以舞蹈史論為專業的他,早在上世紀90年代中期在北京舞蹈學院就讀時,就在與學校外教的交流中了解到音樂劇這種形式,同時,他對西方現代文化也有專門的研究。但即便有這樣的背景,在當時的他看來,《貓》也并不是一個“特別有吸引力”的劇目。

與其它知名的西方音樂劇不同,《貓》沒有傳統意義上從開端到高潮的劇情,其中大量的象征主義隱喻,對中國觀眾來說很難理解。最初英文版創作時,編導們加入了大量華麗的舞蹈動作,但《貓》實質上并不是一部特別娛樂化的作品。

在接受《貓》的挑戰之前,劉春曾執導過舞劇、音樂劇、雜技,自稱“特別能跨界”。他坦言道:“《貓》的魅力,我也是慢慢感受到的。真正打動我的是這里面的角色。魅力貓、搖滾貓、小偷貓、火車貓、英雄貓,等等,每個角色,你去仔細地觀察,都可以在現實中‘對號入座’。有了這種觸動和了解之后,再看這部戲,關注點就不一樣了。可以這么說,它有一種很神奇的魔力,給大家提供了一個永遠可以延展下去的文本,不是一個固定死的劇情。”

像在論文答辯

中文版《貓》的制作,是從2012年2月開始啟動的。其中最早開始的是歌詞的翻譯,由知名歌詞翻譯家薛范領銜。他曾翻譯過膾炙人口的《莫斯科郊外的晚上》,《貓》劇中最著名的《回憶》的中文歌詞,最早也是由他翻譯的。

“那時候不像在做音樂劇,簡直像在論文答辯。”劉春說。英方對歌詞的翻譯極其重視,每次討論,他們打印的翻譯稿都要列出3行,第一行是原文,第二行是翻譯過來的中文,第三行則是英方找來第三方翻譯家,將中文再譯回英文。為了一個詞的翻譯,雙方會做一大堆考證和研究,經常是資料堆滿了會議室。有時為了一個詞,他們會琢磨上兩天。“現在的版本,不能說是最滿意,但肯定是盡了我們最大的努力。”

在翻譯漸近尾聲時,演員的招募正式開始。在劉春看來,這是個“苛刻的考核”。《貓》的演員是公開招募的,報名的有1000人之多,其中有在海外留學或生活的演員,也有本土音樂劇專業的學生。因為《貓》中有大段的高難度獨舞、群舞,因此,面試中對聲樂、舞蹈能力都要反復考核,按照劉春的話說,就是“一天都出不了這兩個屋,來回折騰。”最終,經過3輪面試,34位“貓”被確定下來。

在整個改編過程中,英方導演喬-安·羅賓遜給劉春留下了深刻的印象。在交談中,他一直親切地叫她“老太太”。“老太太”與“貓”共舞35年,親自參與制作了包括中文版在內的全部15個語言版本《貓》的制作,是這部音樂劇的權威。在業界,她也以嚴格的“魔鬼訓練”著稱。羅賓遜對中國文化頗感興趣,在指導演員時,她會引用“天行健,君子以自強不息”來鼓勵演員努力用功。

2012年8月,中文版《貓》在上海大劇院首演,再轉戰西安、重慶、武漢、廣州,一路“火”到北京。在北京的頭兩周,票房就突破了1600萬元。

品質和市場都要

環球人物雜志:作為導演,這部劇帶給您的最大收獲是什么呢?

劉春:很難具體說,這個是在身體里的。比如英方指導演員的方式、對待這個事業的態度,都影響了我。以后我再排戲,可能方式也會不同,特別是對細節的關注,音樂劇是個對細節要求特別高的行業,而我們的差距就在于缺少細節。

還有一點我想說的是:我們有民族自豪感,但是也要有自知之明。學習別人和自身的探索一樣重要。

環球人物雜志:改編過程中一定有一些中外文化差異帶來的碰撞,您怎么看待這種碰撞?

劉春:其實我們更像學徒。這個劇目是一個有國際標準的經典劇目,我們做的是本土化的工作。英國人認為《貓》是一個非常嚴肅的作品,沒有什么幽默的成分,就是沒有所謂的“笑點”。他們的說法是,艾略特的詩歌用不著去“嘩眾取寵”。我的意見是,中國觀眾還是需要深入淺出,首先要讓他接受你,不能讓他看睡著了。保持品質很重要,但也要考慮市場;要保證原汁原味,同時也要有一些娛樂性。

所以說,兩邊是有很多碰撞,但碰撞后留下的是好東西。

環球人物雜志:有人說《貓》的改編與其說是本土化,不如說是中文版,只做了翻譯的工作。您怎么看這樣的評價?

劉春:那要看怎么定義這個本土化了。在我看來,中文只是本土化的一部分,演員才是最本土化的東西。這是誰都無法模仿的,中國人的性格帶進來的表演、舞蹈方式是不一樣的。當聽到我們的演員第一次唱出中文版的時候,我心里很受觸動。一方面是為這種成就,另一方面覺得看到了一種希望:中國人如果自己有好的旋律,唱起來也很好聽,也會做得很好看。我們總覺得現在缺少好的歌曲,好看的音樂劇,我想只要有好的作曲加入到這個隊伍里,加以完善,未來還是很有希望的。

環球人物雜志:對很多中國觀眾而言,去看《貓》可能一直就在等著聽《回憶》,它幾乎成了決定演出成敗的一個標準。

劉春:所以我們演“魅力貓”的演員壓力很大(笑)。對這首歌,中國觀眾印象最深的是芭芭拉·史翠珊、伊蓮·佩姬的演唱,那都是演唱會的表演版,加入了很多抒情的元素。但實際上在劇中,唱歌的角色是一只老貓,英方要求不需要帶入太多情感,因為一個經歷很多、很滄桑的人,在講自己故事的時候其實不會有太多的情緒。我也一直跟演員說,不要去喊這首歌,要安靜地唱。也許中國觀眾會覺得這首歌唱得情感不夠,但我覺得還是需要尊重劇情和角色,這是一首需要安靜地去聽的歌。

環球人物雜志:中國觀眾對音樂劇的欣賞習慣可能也需要慢慢培養。

劉春:不光是音樂劇,中國觀眾對戲劇、舞蹈的觀賞習慣都在培養。我們現在缺的就是像《貓》這樣的劇,但創作要等機緣,就算是英國,也不是隨隨便便就能出一個《貓》,出一個韋伯。我想我們現在就是要把基礎打好,等待那個時機,別硬生出一個孩子。