關川河流域1995-2010年降雨特征及其水土流失效應

李海防,衛 偉,鄧居禮,王麗君

(1.中國科學院 生態環境研究中心 城市與區域生態國家重點實驗室,北京 100086;2.桂林理工大學 旅游學院,廣西 桂林 541004;3.定西水文水資源勘測局,甘肅 定西 743000)

甘肅省定西市位于黃土高原西部半干旱區,年平均降水量在500mm以下,水土流失是當地最為嚴重的生態環境問題,嚴重制約著當地社會經濟的可持續發展[1-3]。降雨是黃土高原土壤侵蝕的主要動力,降雨的時空變化對土壤侵蝕產生重要的影響,與流域水土流失存在著復雜的關系[4]。前人對黃土高原降雨時空分布[5-7],坡面降雨水蝕過程[8-9]及模擬降雨侵蝕[10-12]進行了大量研究,但對特定地區降雨量、降雨侵蝕力及產流產沙過程的系統分析還需要加強[13]。因而,本研究以甘肅省定西市關川河流域為研究對象,利用1995—2010年的逐日降雨及流域出水口的河川徑流量和輸沙量觀測資料,分析降雨及水土流失的統計特征。研究結果對深入了解關川河流域降雨特征與水土流失的關系,優化黃土高原治理等方面均具有重要的參考價值。

1 研究區概況

關川河流域位于 35°17′—36°14′N,104°11′—105°01′E,屬黃土高原丘陵溝壑區。關川河發源于甘肅省定西地區境內,在郭城驛匯入祖厲河,全長約100km,流域面積3535 .45km2。流域海拔在1420 ~3941 m,屬中溫帶半干旱氣候,年平均氣溫為7.2℃,無霜期122~160d,年平均降水量370mm,年蒸發量1400 mm以上。長期以來,受自然、人為等多種因素的影響,該區溝壑縱橫,梁峁起伏,植被稀疏,黃土裸露,水土流失嚴重,平均年土壤侵蝕模數為5252 .7t/(km2·a)[14]。

2 研究方法

2.1 數據來源

所用數據來源于定西市水文水資源勘測局,包括郭城驛、巉口、紅土和內官營等4個雨量站。以1995—2010年每年5—9月的數據代表年度數據,對降雨及流域出水口的河川徑流量和輸沙量進行統計特征分析,逐日、逐月、逐年地統計不同強度的日降雨量、出現次數及頻率,分析日降水量的均值和標準差等統計特征;分析月、年不同尺度降雨量、侵蝕性降雨的變化趨勢,計算降雨侵蝕力的月、年值和趨勢變化[15]。

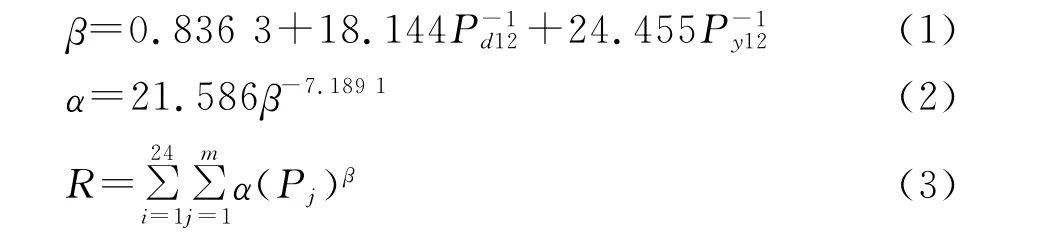

侵蝕性降雨采用以日降雨≥12mm為侵蝕性降雨的劃分方法,降雨量<12mm的日降雨視為小雨。土壤侵蝕力利用日降雨量參數估計模型對待定系數α和β 進行計算,其公式為[16-17]:

式中:Pd12——日雨量≥12mm的日平均雨量(mm);Py12——日雨量≥12mm 的年平均雨量(mm);Pj——第j天的侵蝕性日雨量;m——侵蝕性降雨日數;R值——年平均降雨侵蝕力值﹝MJ·mm/(hm2·h·a)﹞。

2.2 數據處理

應用SPSS 13.0軟件對降雨量、河川徑流量、侵蝕性降雨量、降雨侵蝕力和輸沙量等進行因子分析和相關分析,采用LSD法檢驗差異的顯著性。

3 結果與討論

3.1 關川河流域5-9月降雨量分布特征

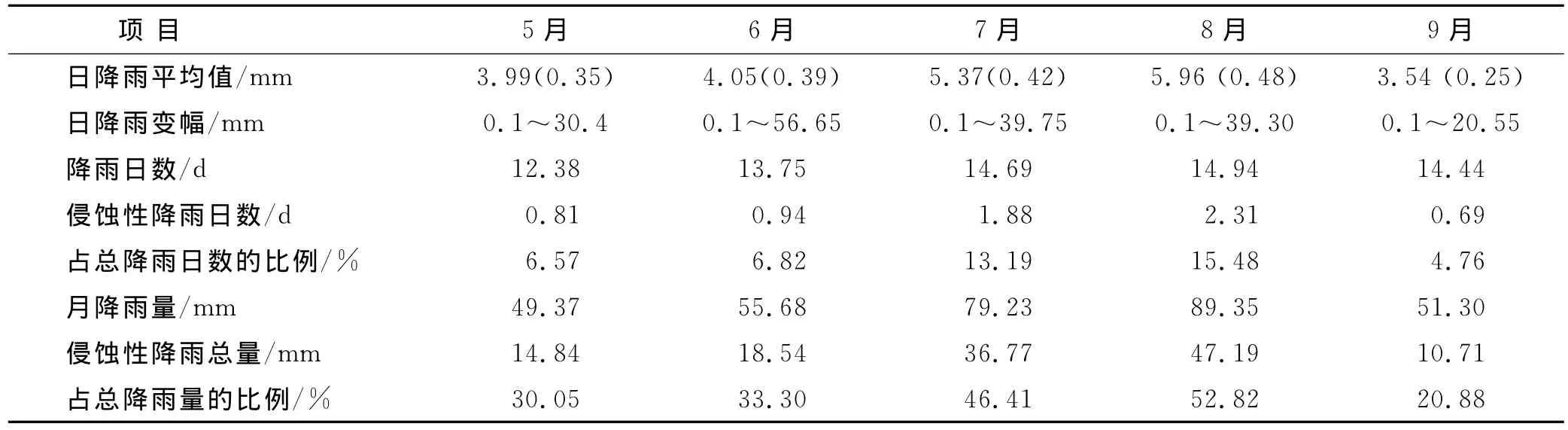

定西地區的降雨事件主要發生在5—9月[3]。統計關川河流域1995—2010年5—9月降雨量可以看出,6—8月是降雨最為集中的月份。不同月份日降雨平均值、日降雨變幅和降雨日數詳見表1。由表1可以看出,最大日降雨量出現的時間和最大月降水量時間并不一致,5和9月的日平均降雨量較少,波動幅度分別在0.1~30.4mm和0.1~20.55mm。6月開始降雨量有所增加,到7—8月達到全年的最高值,最高值為8月,日平均降雨量5.96mm,月降雨量達到89.35mm;9月份降雨量又開始逐漸減少。從日降雨變幅來看,降雨量在6—8月波動相對較大,容易造成旱澇災害。

表1 關川河流域1995-2010年5-9月降雨分布特征

并不是所有的降雨都能引起土壤侵蝕,能導致土壤侵蝕的降雨稱為侵蝕性降雨。在本研究中,用侵蝕性降雨來表征降雨事件中能產生土壤水蝕作用的降雨,一般認為,當日降雨量≥12mm時才能產生降雨侵蝕[18-19]。統計結果表明,15a間全部降雨中有107場次降雨為侵蝕性降雨,占總降雨場次的9.53%;侵蝕性降雨量總計2048 .93mm,占總降雨量的39.41%。從月份分布上看(表1),侵蝕性降雨多發生在7—8月份,其中8月份侵蝕性降雨量最多,雨強最大,且侵蝕性降雨在當月降雨總量所占比例最高,達52.82%。降雨日數最低在5月,僅有198d降雨;9月份次之,有231d降雨;但9月份的侵蝕性降雨明顯高于5月份。5和9月日降雨量以小于12mm為主,5月份侵蝕性降雨日數和侵蝕性降雨總量分別僅占該月降雨日數和降雨總量的6.57%和30.35%,9月份侵蝕性降雨日數和侵蝕性降雨總量分別僅占該月降雨日數和降雨總量的4.76%和20.88%。這類降水強度小,不易造成水土流失,但往往由于沒有足夠的水量入滲至土壤深層,且淺層的水分極易蒸發,因而這類降雨對解決地區干旱作用不大。從6月份開始,≥12.0mm的日降雨量出現頻率開始增加,此類強度的降水,往往造成嚴重的土壤侵蝕,加劇了水土流失。

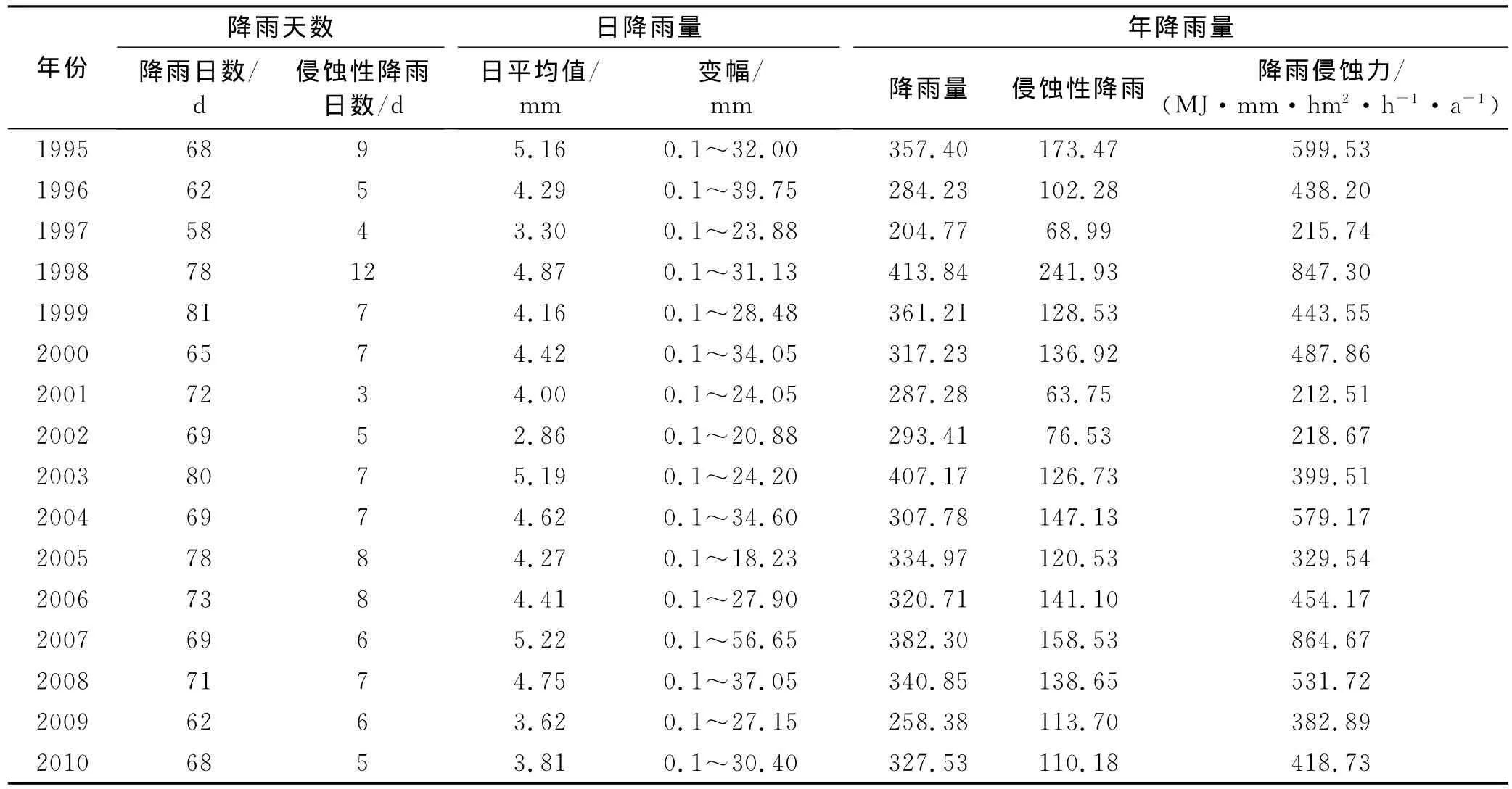

3.2 關川河流域1995-2010年降雨量分布特征

對關川河流域1995—2010年降雨特征進行分析,在觀測期內(1995—2010年),共觀測到1123 d降雨,降雨總量達到4866 .98mm;15a年均降雨量304.19mm,降水量年際間差異較大,變異系數為0.167。

由表2可以看出,降雨量的峰值出現在1998,2003和2007年,降雨量分別為380.07,415.10,和360.07mm;最低降雨量出現在1997和2002年,降雨量分別為191.17和197.07mm。由表2可知,15a來的降雨量總體變化趨勢不明顯,并沒有增多或者減少的趨勢,全年有降雨的天數也沒有明顯的變化(表1)。從侵蝕性降雨來看,每年都有10%上下的侵蝕性降雨事件造成土壤侵蝕,其雨量占全年總雨量的50%左右。關川河流域多年降雨量在204.77~413.84 mm,多年侵蝕降雨范圍在63.75~241.93mm,多年降雨侵蝕力在212.51~864.67MJ·mm/(hm2·h·a)之間波動(表2)。

表2 關川河流域1995-2010年降雨量分布特征

3.3 流域出水口產流產沙特征

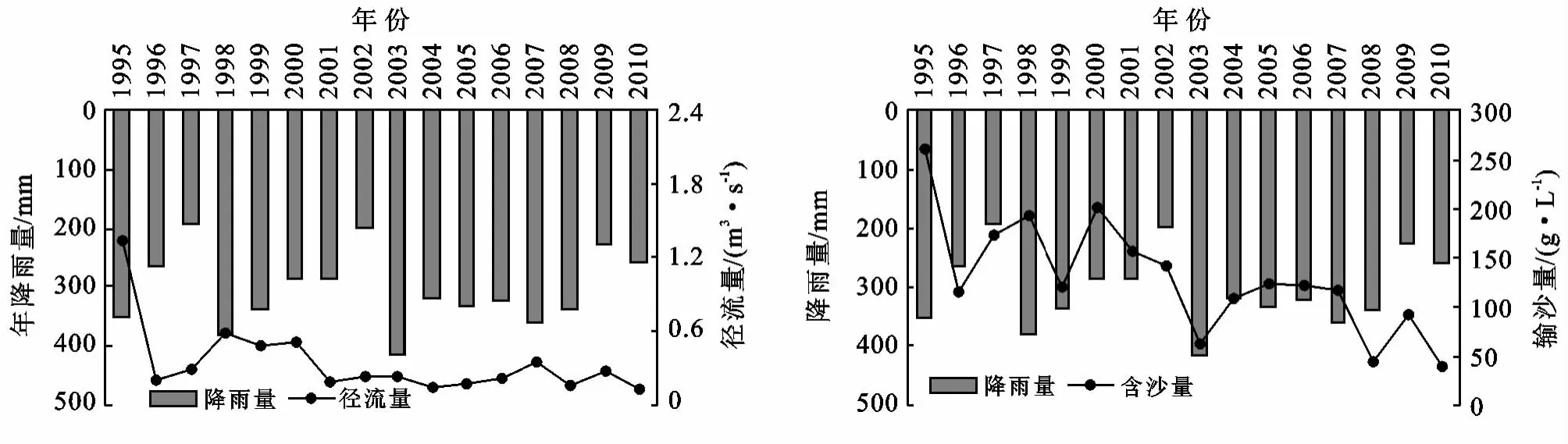

圖1為關川河流域1995—2010年降雨量與出水口河川徑流量及輸沙量的變化情況。統計分析結果可知,河川徑流量與輸沙量趨勢一致,呈極顯著的線性正相關關系(R2=0.5830 ,p<0.001)。1995年降雨產生的河川徑流量和輸沙量明顯大于其它年份,隨后,河川徑流量和輸沙量呈波動減少的趨勢,而降雨峰值出現的時間分別是1995,1998,200年和2007年,降雨量分別為351.13,380.07,415.10和360.07 mm。河川徑流量和輸沙量出現峰值的時間基本一致,說明降雨量越大,河川徑流量就越大,土壤侵蝕量有增加的趨勢。但河川徑流除受降雨的影響外,還受到下墊面特征的影響,下墊面特征是由地形、土壤、地表覆蓋等多種因素決定的[20]。因而,土壤侵蝕與降雨量在波動一致性的基礎上又具有一定的差異性。另外,盡管最大降雨量出現在2003年,但由于2001和2002年的多年的持續干旱,導致2003年并沒有出現明顯的徑流量和輸沙量峰值(圖1)。表明當降雨強度到達波峰時,輸沙率并未立即到達波峰,而出現延后的狀況。這可能是由于當表層土壤處于缺水狀態時,降雨對土壤侵蝕的影響延遲,土壤侵蝕受降雨強度和前期土壤水分狀況的共同影響[21]。從1995—2010年總體變化趨勢看,降雨量沒有明顯變化趨勢的情況下,河川徑流量和輸沙量的都呈波動減少的趨勢(圖1),說明水資源消耗等其他因素對水土流失的影響,也說明流域水土流失模擬的復雜性。

圖1 降雨量與流域出水口河川徑流量和輸沙量的年際變化

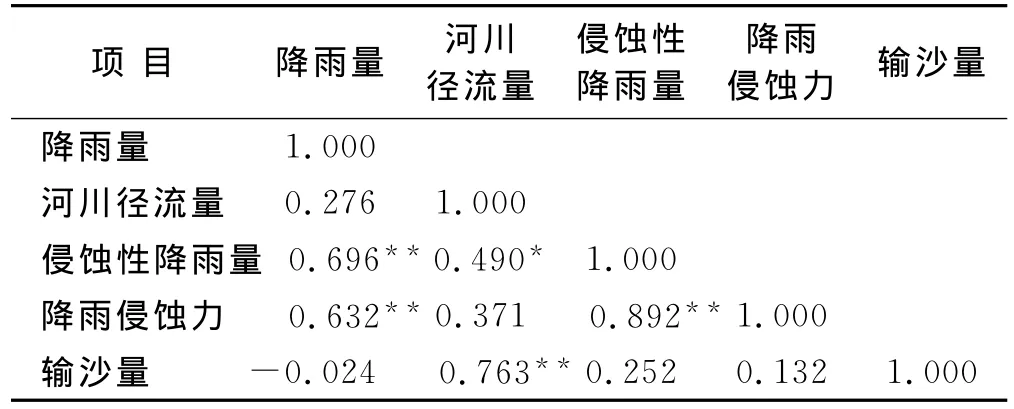

3.4 水土流失影響因子間的關系分析

對關川河流域1995—2010年5—9月的降雨量、河川徑流量、侵蝕性降雨量、降雨侵蝕力和輸沙量等因素進行因子分析(表3)。結果表明,河川徑流量與侵蝕性降雨量(p<0.05)之間存在顯著正相關關系,而與降雨量之間的線性關系不顯著(p>0.05);輸沙量只與河川徑流量呈極顯著線性關系(p<0.01),與其它因子關系都不明顯。說明降雨量、侵蝕性降雨量和降雨侵蝕力均不能獨立反映流域的土壤侵蝕過程,要準確描述流域水土流失過程,還必須考慮土壤可蝕性,坡度坡長、植被變化、土地利用和土壤保持措施等多種因素的影響[22]。

表3 降雨與產流產沙相關系數

4 結論

(1)定西地區降雨事件主要發生在5—9月,7—8月達到全年的最高值,侵蝕性降雨多發生在7—8月份;1995—2010年間侵蝕性降雨占總降雨場次的9.53%,侵蝕性降雨量占總降雨雨量的39.41%。

(2)在觀測期內共觀測到1123 d降雨,降雨總量達4866 .98mm,年均降雨量304.19mm,1995—2010年來的降雨量總體變化趨勢不明顯;每年都有10%左右的侵蝕性降雨事件造成土壤侵蝕,侵蝕性降雨量約占全年總雨量的50%。

(3)河川徑流量與輸沙量呈極顯著正相關關系(p<0.001),河川徑流量和輸沙量呈波動減少的趨勢;當表層土壤處于缺水狀態時,降雨對土壤侵蝕的影響延遲。

(4)降雨量、侵蝕性降雨量和降雨侵蝕力均不能獨立反映整個流域的土壤侵蝕過程;要準確描述流域水土流失過程,還必須考慮土壤可蝕性,坡度坡長、植被變化、土地利用和土壤保持措施等多種因素的影響。

[1]Fu Bojie,Chen Liding.Agricultural landscape spatial pattern analysis in the semi-arid hill area of the Loess Plateau,China[J].Journal of Arid Environments,2000,44(3):291-303.

[2]Chen Liding,Huang Zhilin,Gong Jie,et al.The effect of land cover/vegetation on soil water dynamic in the hilly area of the Loess Plateau,China[J].Catena,2007,70(2):200-208.

[3]馬海霞.定西黃土丘陵溝壑區水土流失研究進展[J].草原與草坪,2012,32(4):90-92.

[4]楊占彪,朱波,林立金,等.川中丘陵區紫色土坡耕地土壤侵蝕特征[J].四川農業大學學報,2010,28(4):480-45.

[5]張少偉,楊勤科,陸廣勇.陜北黃土高原月降雨理論分布的初步研究[J].水土保持研究,2011,18(3):1-4.

[6]張由松,肖自幸,牛健植,等.基于GIS的羅玉溝流域降雨侵蝕力時空分布規律研究[J].湖南農業科學,2011(15):87-90.

[7]馬芹,張曉萍,萬龍,等.黃土高原河龍區間最大日雨量(PMP)極值擬合及時空演變特征[J].水土保持研究,2012,19(2):71-76.

[8]甘卓亭,葉佳,周旗,等.模擬降雨下草地植被調控坡面土壤侵蝕過程[J].生態學報,2010,30(9):2387-2396.

[9]黃金柏,付強,王斌,等.黃土高原北部水蝕風蝕交錯帶坡面降雨分析[J].農業工程學報,2011,27(8):108-113.

[10]于國強,李占斌,魯克新,等.黃土高原小流域次降雨侵蝕產沙分段預報模型研究[J].土壤學報,2010,47(4):604-610.

[11]劉李霞,畢華興,許華森,等.基于GIS的柳溝流域場降雨產流模擬[J].四川農業大學學報,2011,29(3):357-364.

[12]魯克新,李占斌,張霞,等.室內模擬降雨條件下徑流侵蝕產沙試驗研究[J].水土保持學報,2011,25(2):6-14.

[13]吳艷,白建勤,張曉萍,等.基于日雨量的長武縣53年來降雨量及侵蝕力演變趨勢分析[J].水土保持研究,2012,19(4):38-42.

[14]萬廷朝.定西市淤地壩建設成效與經驗[J].水土保持通報,2005,25(6):89-90.

[15]張巖,朱清科.黃土高原侵蝕性降雨特征分析[J].干旱區資源與環境,2006,20(6):99-103.

[16]李學奎,王志勇,何建勛.元謀縣小黃瓜園水土保持監測站降雨侵蝕力特征及日降雨侵蝕力模型淺析[J].水土保持通報,2009,29(2):43-46.

[17]陳利頂,呂昌河.黃土丘陵區土地利用與水土流失的尺度效應研究[M].北京:科學出版社,2012.

[18]尋瑞,王克林,于閩,等.基于侵蝕降雨特征的湘江流域R因子修正算法[J].中國水土保持科學,2009,29(2):43-46.

[19]馬良,左長清,邱國玉.贛北紅壤坡地侵蝕性降雨的特征分析[J].水土保持通報,2010,30(1):74-79.

[20]代數,蔣光毅,夏清,等.坡度和雨強對重慶市黃壤旱坡地產流產沙特征的影響[J].水土保持學報,2011,25(4):1-5.

[21]王金葉,李海防,段文軍,等.漓江上游典型森林群落內外降雨特征研究[J].水土保持研究,2012,19(1):56-59.

[22]Feng Xiaoming,Wang Yafeng,Chen Liding,et al.Modeling soil erosion and its response to land-use change in hilly catchments of the Chinese Loess Plateau[J].Geomorphology,2010,118(3):239-248.