一種可預防出砂的有桿泵優化設計方法

劉恒(勝利油田采油工藝研究院山東東營257237)

1.油井出砂預測模型

目前國內的出砂預測技術發展很快,對射孔完井預測模型來說,雷征東等使用Drucker-Prager準則,以井眼圍巖應力場對射孔孔道穩定性的影響為基礎,考慮變溫應力和流體對巖石拖曳力的影響,建立一種動態射孔完井出砂預測模型,并在文獻[1]論證了考慮井壁附近井液拖曳力對井壁穩定性的影響的模型比常規模型更準確。本文使用的出砂預測模型即為該模型,具體如下:

其中:

S:出砂指數,大于0時地層穩定,小于0時地層屈服,并且絕對值越大越容易出砂,等于0時為穩定臨界狀態;C0、C1:巖石剪切強度參數;J1、J2:第一應力不變量和偏量不變量;σr、σθ、σz:井壁徑向、周向和垂向有效應力;σre、σrw:孔壁周向有效應力,流體拖曳力影響時孔壁處應力;σθe、σθT、σze、σzT:分別為井壁周向有效應力,由溫度變化引起的熱應力,井壁垂向有效應力以及垂向熱應力;σH1、σH2、σv:原地水平最大、最小主應力和垂向應力;Pwf,Ppf;井底流壓,孔眼內壓力;μL:流體粘度;Q:當量產量;Kdp:孔眼周圍的滲透率;rw、r、rp:井眼半徑,射孔深度,射孔孔道半徑;Φ:巖石的孔隙度;θ,Ψ:相位角,孔 眼在井眼軸向圓中所占角度;E:巖石的楊氏彈性模量;v:巖石的泊松比;np,hp:油層射孔密度,油層射開厚度;Lp1:水泥環外射孔孔眼長度。

需要指出的是,對于不同的生產方式,當量產量Q的取值不同,對于氣舉、電泵等可以連續生產的生產方式而言,當量產量Q即為實際生產產量,即Q=Qth,而有桿泵由于是半程出油,因此當量產量Q應該為實際生產產量的兩倍,即Q=2×Qth。

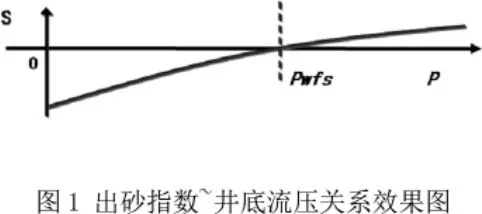

圖1為本預測模型的效果圖,當S≥0時,油層穩定,不會出砂。Pwfs為臨界井底流壓。有桿泵優化設計方案的制定,首先應考慮井底流壓必須不小于臨界井底流壓,即Pwf≥Pwfs。

2.基于防砂的采油方案優化設計方法

考慮預防出砂的有桿抽油系統設計方法可按如下步驟進行:(1)繪制IPR曲線L1;(2)根據出砂預測模型計算出砂指數~井底流壓關系曲線L2;(3)由L1與L2確定該井的臨界井底流壓Pwfs;(4)以某一略小于Pwfs的井底流壓為起始點,查找L1上對應的產量作為指定產量Qth,應用多相管流公式計算井筒中的壓力分布,直到壓力低于保證最低沉沒度的壓力為止;(5)計算沿井筒流體的充滿系數分布,繪制β-P曲線L3;(6)由L3選定充滿系數及泵吸入口壓力,確定出下泵深度;(7)初設抽油桿直井從井口回壓Ph向下進行桿管環空多相流計算,確定桿柱載荷;(8)給定泵徑和初定泵效,確定沖程s和沖次n;(9)進行桿柱設計,若下泵深度過大而超應力,則減小Q`轉入3;(10)根據設計出的桿柱重新計算泵效及相應的產量Q``;(11)若,則以作為新設計產量Q`轉入3;(12)進行扭矩、功率、電耗等計算,并檢查工況指標是否超過設備的額定值,若超過了額定值,則再減小Q`轉入3;(13)設計結束。

如圖2所示,曲線1為IPR曲線,曲線2為出砂指數~井底流壓關系曲線,曲線3為井筒壓降分布曲線,曲線4為延井筒分布的β-P曲線,圖中陰影部分為易出砂區,在設計時應避免使用該區域的產量作為設計的目標產量。

3.實例分析

下面以塔里木油田塔中40油田某井[8]為例說明本設計過程.此區塊地層膠結程度低,砂巖膠結物含量7%,碳酸鹽膠結物含量(1~3)%,粘土含量3.9 %,該井附近已出現多口出砂嚴重井。

使用公式1計算該井的出砂指數~井底流壓曲線(計算時未考慮地層溫度變化產生的變溫應力),計算結果發現該井當井底流壓大于36.5Mpa時地層穩定,查IPR曲線得該流壓下的產量為11.3m3/d,以11 m3/d為目標產量進行設計,設計結果得出:雖然從該井的產能上看可以得到高于25m3/d的產量,而實際上,由于該井存在出砂隱患,當產量大于11m3/d左右時,

地層就會發生屈服,產量越大,出砂的可能性越大,出砂的嚴重程度越大。

4.結論

(1)對于易出砂油田而言,基于防砂預測技術進行采油方案設計是系統防砂工作的重要組成部分;

(2)文獻(6)使用Drucker-Prager準則,以井眼圍巖應力場對射孔孔道穩定性的影響為基礎,考慮變溫應力和流體對巖石拖曳力的影響建立的動態射孔完井出砂預測模型是一種較準確的出砂預測模型,用于判斷地層是否出砂有較高的準確性;

(3)在做易出砂井的優化設計方案時,不能單憑該井產能來設定目標產量,除此之外,還應該根據產能與出砂可能性的關系,適量的減小目標產量,從而達到防砂的目的。需要補充的一點是,在進行出砂預測時,必須考慮到有桿泵是半程出油,因此預測模型中當量產量為實際產量的兩倍的問題。

[1]雷征東,等.射孔完井出砂預測新模型及其在射孔優化中的應用[J].石油鉆采工藝,2006,1(1)