下一代互聯網與IPv6

蔣林濤

(工業和信息化部電信研究院 北京100191)

1 下一代互聯網

互聯網以IP網為其基礎網絡,目前電信網與所有的大小專網(包括軍網,大、中、小型企業網,工業控制網等)都建立在IP網之上。業務系統和各種應用也實現全面IP化,IP網已經是國家的信息基礎設施。40多年來,互聯網取得了長足的進展,但其進展主要在業務和應用方面。在網絡(IP網)技術方面,40年來,盡管局部修改不斷,但沒有實質性的改變,IP網存在嚴重問題,已經成為發展的瓶頸。

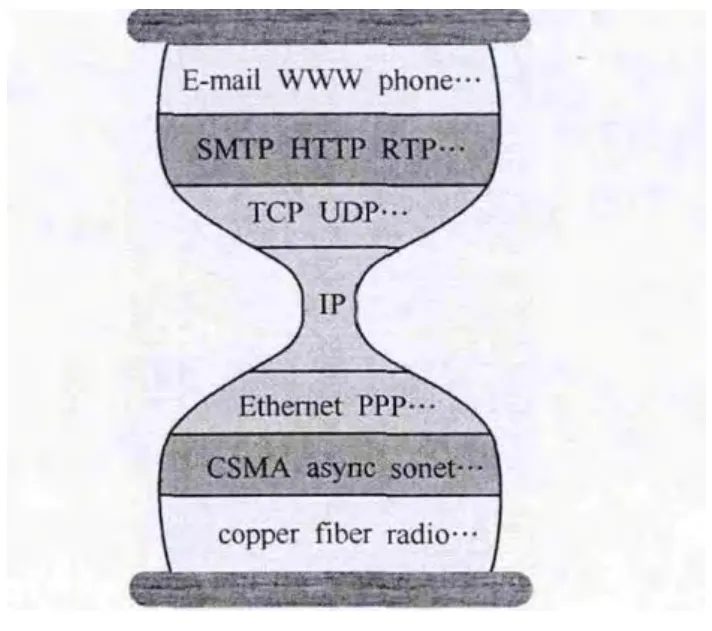

圖1是一張引用得十分廣泛的圖。它形象地指出IP網已經成為發展的瓶頸,是下一代網絡必須攻克的難關。美國國防部在2000年下達了對下一代互聯網新體系架構的研究,經過3年的研究,在它的最終報告中明確提出,現有的互聯網已經不能適應未來發展的需要,必須設計新的體系來取代它;新的互聯網必須解決安全、服務質量(QoS)和商業贏利問題。從2002年開始,各國都將下一代互聯網的研究提到戰略高度上來。根據多年來的應用與實際,下一代互聯網至少需要具備以下幾種特質:

·安全可信;

·良好的移動性;

·完善可靠的虛擬化能力;

·網絡可管可控能力;

·能夠提供服務質量保證;

·良好的可擴展性,可持續發展。

CNGI(China next generation internet,中 國 下 一 代 互 聯網)是從我國的國情出發以IPv6為切入點來建設下一代互聯網,實際是選擇了一個可行的平衡點。IPv6是一個相對成熟的標準,在此基礎上研究和發展新的技術,增加新的技術元素來實現下一代互聯網。

圖1 網絡發展的瓶頸

2 IPv6技術

IP網是數據分組網的一種,其唯一的特殊之處是采用了不面向連接的工作方式。不面向連接的工作方式在IP網之前是從來沒有被廣泛地使用過。就技術而言,它不是創新,只是電信數據分組網(X.25網)中的一種沒有被使用的技術(數據報技術)發展而來的。電信數據分組網(X.25網)中可以有兩種工作方式:面向連接的工作方式和不面向連接的工作方式。對于當時的實際需求而言,通信的主要方式是點到點的通信,如電話通信、電報通信等,后來產生的電話增值或電信新業務,都是基于CS模式的,對于點到點工作方式的業務,在網絡層采用面向連接的工作方式是最為適配的,因此雖然在早期X.25技術中引入了虛電路(面向連接工作方式)和數據報(不面向連接工作方式)兩種工作方式,但在1984年后的版本中只剩下虛電路(面向連接工作方式)一種了,而將數據報(不面向連接工作方式)這種方式拋棄了。

TCP/IP是為異機種計算機互聯設計的協議,計算機之間的通信是進程之間的通信,是點到點、點到多點和多點到多點之間的通信,面向連接的工作方式是無法適應進程間通信場景的。為了能實現異機種計算機之間的通信,不面向連接工作方式的數據網技術是唯一可用的技術,由于IP網的不面向連接無法保證網絡通信的可靠性,為了確保計算機之間進程通信的可靠性,隨之設計了TCP(transmission control protocol,傳輸控制協議)。這就是著名的TCP/IP的來源,可以肯定地講,TCP/IP的設計者絕對沒有想到,它能發展成為全球信息基礎設施,從32 bit的地址設計可以看出,TCP/IP的設計者只是為了滿足當時的需要。隨著IP網越來越大,以IP網為基礎網絡的互聯網的重要性越來越高,IP網是在不斷的修改中提高的,這些修改維持互聯網的正常運轉,從已有的實踐來看,它還將繼續改下去,但也只能維持互聯網的運轉,而不可能有本質和實質性的進展。

IPv6是IP網絡協議的第六版本,雖然說是第六版本,但IP網絡協議至今只有兩個版本是有效版本,即第四版本(IPv4)和第六版本(IPv6),因而從IP網來說,IPv6是有別于IPv4的另一個版本。從設計愿望來說,IPv6的確是想設計成新一代IP網絡協議的,因為在20世紀90年代,已經明確發現IPv4存在嚴重的問題,必須要設計新一代的協議(和網絡)來取代存在嚴重問題的IPv4網。當時的雄心很大,要解決的問題是很本質的,如地址問題、安全問題、服務質量問題、移動性問題、網絡可感知、可管控問題等。但通過近20年的實踐,結果遠遠沒有達到預期的目標。IPv6因其擁有128 bit的地址空間,可以解決IPv4地址空間不足的問題,但由于IPv6在網絡組織、網絡拓撲體系、路由協議等方面均沒有變化,只是對IPv4的簡單版本升級,因而IPv6網絡無論從網絡能力或網絡性能上與IPv4網絡相比均沒有實質性的進步。

IPv6與IPv4在協議層面是不兼容的,因此從IPv4向IPv6演進和過渡是有難度的。IPv4向IPv6過渡的共存和互通技術有3類:雙棧技術、隧道技術和翻譯技術,其中雙棧技術是IPv4向IPv6過渡過程中的共存技術,隧道技術和翻譯技術則是IPv4向IPv6過渡的互通技術。

3 我國在IPv6上取得的成績

我國在IPv6上取得的成績是有目共睹的,主要有如下幾個方面。

(1)建設了世界最大的IPv6網,并擁有世界最多的IPv6用戶

在第一、二兩期CNGI工程的支持下,我國已經建設成了全球網絡規模最大的IPv6網絡,目前網絡規模和用戶規模已近300萬,到2013年底規模將可能達到1 000萬以上用戶數量的網絡規模,將超過全世界IPv6網絡的網絡規模和實際用戶數的總和。

(2)IPv6網絡產品具備國際競爭優勢

IPv6和IPv4的產業基礎是相同的,在IPv4上的產業基礎決定了它在IPv6的產業能力。我國在IPv4網絡產品(包括路由器、交換機、寬帶接入服務器等)方面已經是僅次于美國的產業大國,因而IPv6的產業基礎是很好的,我國的產品在CNGI示范網絡中得到了實際部署驗證,更進一步提升了我國IPv6的產業能力。完整的技術研究積累和產品能力儲備,各廠商可在短期內推出IPv6產品,IPv6網絡產品具備國際競爭優勢。

(3)已形成國內的IPv6標準體系

我國IPv6標準化工作在2001年全面啟動,由中國通信標準化協會(CCSA)具體負責,已經完成和正在制訂的標準有80余項[1],已形成較為完善的IPv6標準體系。目前在過渡技術標準方面取得了一定的突破。總體來看,我國IPv6標準整體上仍處于跟隨國際標準的地位,IPv6標準進展與國際標準基本一致,在過渡類標準方面有創新,主要在IPv4向IPv6過渡中的隧道和翻譯技術上。

(4)主導IPv4向IPv6過渡的互通技術和標準

IPv6與IPv4業務能否互通將是IPv6能否發展的關鍵。我國是目前擁有全世界最大的IPv6網絡的國家,到2013年底我國IPv6網的規模將會比全世界IPv6網規模的總和還要大。由于應用和發展上的迫切性,我國在IPv4向IPv6過渡的互通技術上下了很大的功夫,投入了很大的力量,取得了成績。我國是國際上IPv4向IPv6過渡中互通技術和標準的主導國。

4 若干問題的討論

在下一代互聯網的發展中,有若干問題是需要研究和討論的。

(1)IPv6是下一代互聯網的起點,但還不是下一代互聯網

下一代互聯網的主要目標應該是解決這一代互聯網存在的問題,實質性提高網絡能力和性能,保證互聯網的可持續發展。為此下一代互聯網至少需要具備:安全可信、良好的移動性、具備完備的虛擬化能力、可管可控,能夠提供服務質量保證、良好的可擴展性,能夠保證互聯網的可持續發展。這些問題不解決就不是下一代互聯網。IPv6是一個相對成熟的標準,在此基礎上可以通過增加新的元素和機制來實現下一代互聯網,因而IPv6是一個很好的起點,目前的IPv6網還不是下一代互聯網。

(2)IPv4和IPv6的業務長期共存將是必然的

IPv6并不能提供完全有別于IPv4業務的新業務,龐大和種類繁多的IPv4業務,在相當長的一個時間段內還將是IPv6的“殺手級”業務(“killer application”),因而IPv6業務能否與IPv4業務順暢地互通將是IPv6能否發展的關鍵。我國在IPv4向IPv6過渡的互通技術上下了很大的功夫,投入了很大的力量。隧道技術和翻譯技術是IPv4向IPv6過渡的互通技術,目前均有很多變種,一般來說每種技術都有它最適用的特定場景。但由于IPv4/IPv6互通是全程全網和端到端的,大量不同的互通技術很難共存于一個網內,如何選擇互通技術是至今還難以解決的問題。

(3)發展下一代互聯網是重要的國家戰略

從國家戰略出發,有4大核心問題是必須考慮的:其一是網絡資源(網絡地址和域名等)的分配權,其二是網絡的管理權(網絡中的地位、根服務器管理等),其三是核心技術和核心知識產權的掌控,其四是標準的控制、管理和主導權。將IPv4與IPv6相比較,因為我國建設了大規模的IPv6網,對IPv4/IPv6互通的迫切性遠高于世界上任何國家,因而在IPv4/IPv6互通技術方面我國是領先的,但核心技術和核心標準仍然是美國嚴格把控;互聯網治理了近10年,結果是越治理,美國對互聯網的管控力度越大,IPv6仍將在美國的嚴密控制下。因此,在發展下一代互聯網中必須引入新的元素和新的技術,對美國的技術構成實質性的挑戰,唯有這樣才能打破美國的“一超”霸權地位。

(4)發展動力問題

發展動力問題也要考慮。至今IPv6的發展是國家主導的,在第一、二兩期CNGI工程的支持下,我國已經建設成為全球IPv6網絡規模最大的網絡。在真正進入市場后,動力問題就會出現,因而在發展下一代互聯網時,必須引入新技術,提升網絡能力,并提升其創新業務的能力。只有網絡能力有本質的提升,由網絡構建的業務創新環境和能力有本質的提升,網絡才具有真正的發展動力,網絡才能真正獲得發展的動力。

5 下一代互聯網的新技術

在下一代互聯網的新技術方面,美國提出的SDN(software define network,軟件定義網絡)需要引起高度的關注。

互聯網的應用迅速發展,但由于一開始的設計并沒有考慮到后來互聯網的規模會如此龐大,承載的應用會如此復雜,地位會變得如此重要,導致現代的互聯網在過重的壓力下已經凸顯出太多亟待解決的問題,如:

·互聯網太危險,惡意攻擊、病毒、木馬每年造成上千億元的損失;

·互聯網太脆弱,無標度(scale-free)的特性讓整個網絡可以在精心設計的少數攻擊下即宣告崩潰;

·互聯網太隨意,P2P等應用的出現一度造成各大ISP網絡堵塞,嚴重影響傳統的正常訪問;

·互聯網太遲鈍,現代臃腫的路由機制不能支持快速地更新,即便發現問題也無法快速反應,運營商只得忙于擴容。

這一切的問題都隱隱地指向了互聯網這個龐然大物最關鍵的軟肋——可控性。缺乏有效的控制措施讓互聯網這個為服務人類而設計的機器,只能勉為其難地“盡力而為”提供服務。

美國的SDN是GENI項目的一個子項目的成果,該子項目由美國斯坦福大學承擔,他們于2007年提出的OpenFlow體系,是一種支持網絡創新研究的新型網絡模型,該模型通過開放的流表支持用戶對網絡處理行為進行控制,從而為新型互聯網體系結構研究提供新的途徑(SDN是建立在OpenFlow體系之上的)。從本質上講,美國的SDN是一個創新平臺,可以用于創建新型的網絡,通過對網絡軟件的設計產生不同的網絡體系。SDN技術目前還很初步,體系架構也很簡單,由于控制是中心化的,只能用于小規模的網絡。從表象上來看,好像它還不能構成下一代互聯網的基礎網絡,似乎它還是遙遠的事。但其開放的網絡設計體系,是很有活力的,大大降低了網絡技術創新的門檻,在3~5年有根本性的突破是可以預期的,其關鍵在于軟件。一旦設計出一個好的軟件,它就有可能產生具有突破性的下一代網絡,從而在下一代互聯網上取得重大的突破,因而必須引起高度關注。

當然對于SDN我國要做的決不是簡單地跟隨,而是應該對它進行深度的研究和分析,SDN目前最大的問題是控制中心化和用以定義網絡的軟件還遠未成熟,影響了網絡的擴展性和SDN的使用范圍,這正是我國可以創新突破的地方。

在下一代互聯網新技術方面,我國也做了很多工作。圍繞《國家中長期科學和技術發展規劃綱要 (2006-2020)》制定的發展目標,國家部署了一系列重大科技工程積極推進下一代互聯網關鍵技術研究,包括“863”計劃項目“新一代高可信網絡”,科技支撐計劃項目“可信任互聯網”,“973”計劃項目“面向服務的未來互聯網體系結構與機制研究”、“新一代互聯網體系結構和協議基礎研究”、“一體化可信網絡與普適服務體系基礎研究”、“智慧協同網絡理論基礎研究”和“可重構信息通信基礎網絡體系研究”等。

其中,我國提出的分組通信數據網(PTDN)是針對目前網絡存在嚴重瓶頸問題設計的下一代分組數據網,具備了下一代分組數據網應具備的能力和性能。PTDN可以與現有的IP網無縫融合,融合后的智能IP網可以有效地解決目前IP網存在的全部問題,有效地提高網絡的性能和能力。PTDN可以獨立組網,可以建設完全不受美國制約的下一代分組數據網。由于PTDN在設計中已經考慮路由控制與轉發分離和對轉發設備的軟件控制能力(當然協議不是OpenFlow),因此它的簡化版本可以構成目前商用的SDN。

1 蔣林濤.互聯網引入帶來的機遇與挑戰.電信科學,2008(1)

2 蔣林濤.未來互聯網的承載網絡.中興通訊技術,2010,16(2)