鈕扣的變遷

文/陳福民 俞善鋒

鈕扣的變遷

文/陳福民 俞善鋒

鈕扣是衣著服飾上令人不起眼的小小配件,然而它的發明同其他發明一樣,也是了不起的,它還被列為《改變世界的50項發明》中繼算盤、阿司匹林、條形碼、電池、自行車之后的第八位發明。

風情萬種的鈕扣在各種各樣的休閑毛衣上,或者是一些風衣和大衣上,像嬌羞的花朵,繽紛而爛漫地盛開著,訴說著衣裳主人們寧靜而溫柔的心事。

其實,鈕扣從其問世至今5000多年來變化不斷,層出不窮。它不僅有天然類的真貝扣、椰子扣、木頭扣、牛角扣、竹子扣、果實扣、果殼扣等,更有化工類的有機扣、樹脂扣、塑料扣、組合扣、尿素扣、噴漆扣、電鍍扣、子母扣、布條扣、欽扣等。讓我們來說說鈕扣變遷中的幾則故事吧。

小小鈕扣 身世盡顯赫

元朝關漢卿的《調風月》第二折寫道:“直到個天昏地黑,不肯更換衣袂;把兔胡解開,紐扣相離。”可見,紐扣就是衣服上用于兩邊衣襟相連的系結物。

然而,在古羅馬,最初的紐扣是用來做裝飾品的,而系衣服用的是飾針。13世紀,紐扣的作用才與今天相同。那時,人們已懂得在衣服上開扣眼,這種做法大大提高了紐扣的實用價值。16世紀,紐扣得到了普及。

古羅馬鈕扣

古羅馬胸針

距今2000多 年的古羅馬時期,鈕扣和胸針、搭扣、大頭針一樣,都是用在松垮的服裝上作裝飾扣件的。然而,這些扣件都不好用。因為別針在珍貴的布料上戳出難看的孔洞;要在某一點上扣住幾碼長的布,需要用骨頭、角、青銅或木頭制成的能承力的鈕扣。所以一些古代服裝設計就卸去了鈕扣實際受到的力,而將布匹牢牢地縫在結合處,再在頂上釘一個純裝飾的鈕扣。

早期各種鈕扣

古代用鈕扣作裝飾還有兩個故事可作證明。一個故事是說,在中世紀穿戴許多鈕扣意味著要花大筆的錢,有個世界上最大的鈕扣收藏家弗朗科·杰卡西,他形容說,在中世紀時,從衣服上扯一個貴重鈕扣就能還清債務。因此直到今天,意大利人還把巨頭們聚集的地方描述成為“鈕扣房間”。

第二個故事是,傳說歐洲是在16世紀以后才有鈕扣的,是由參加“東征”的十字軍從中國帶回去的。當時使用鈕扣的主要是男人,特別是貴族,為了顯示自己的闊綽,利用鈕扣爭奇斗勝。法國歷史上有名的國王路易十四,他有一件王袍鑲了13000枚鈕扣,而且每粒鈕扣的鈕面圖案都不相同。為了這件王袍,他邀請許多專家為他設計鈕扣圖案。葡萄牙國王約瑟一世,有一件王袍鑲有20枚鉆石鈕扣,有“鉆石王”之稱。

從14世紀開始,鈕扣用貴重金屬、水晶和玻璃之類的東西制作,多為婦女所使用。在許多服裝上,這些鈕扣從肘部一直扣到袖口。

在我國,周代已開始采用上衣下裳制。不論男女都穿著上衣下裳的兩截衣服。朝內有專管制作禮服的官員,文武百官做大典時,必須穿著禮服。當時對服裝的使用比較規范,服裝制度也相當完備。在周朝反映周王朝禮儀的《周禮》、《禮記》等書中,就有“紐”字出現了,“紐”是相互交結的紐結,也就是扣結。

據說,歐洲的鈕扣是在16世紀由中國人傳入的,當時只有男人使用,女性使用者較少,多數人只是用做服飾。一些達官貴人為了顯示自己的富有,用珍貴的金銀、珍珠、寶石、鉆石、犀角、羚羊角、象牙的貴重的材料,精做成鈕扣使用。現在一些鈕扣收藏家的藏品中,不僅有用小石塊、貝片、動物角和核桃、椰殼制作的簡單鈕扣,也有用珍貴的牛角、羚羊角、象牙、金銀貴重材料制作的珍貴紐扣。

1807年,一個叫桑德斯的丹麥人又發明了一種制造鈕扣的新方法,這種方法是用機械把兩個金屬圓片扣在一起。他的兒子在1825年用比較靈活的帆布凸出背面取代了金屬背面,這樣大大降低了鈕扣的造價。

19世紀,制造鈕扣的材料多了起來。其中有兩項最重要的創新,即用軟化的牛蹄制作角質鈕扣和用一種堅果的核制作鈕扣,兩者的造價都十分便宜。

一場戰爭 敗在鈕扣上

可能很多人聽說過一枚螺絲釘輸掉一場戰爭的故事,但是并未聽說過因鈕扣輸掉一場戰爭的事。

那是1804年年底,拿破侖登上法國皇帝的寶座,但他膨脹的野心并不滿足,想讓全歐洲服從法蘭西的意志。為了進一步征服歐洲,拿破侖于1812年6月御駕親征,率60萬大軍去征討俄羅斯,他堅信戰爭會在本年內結束。1812年9月14日,拿破侖征俄大軍奪下莫斯科后,得到的卻是一座空城,俄國沙皇亞歷山大命人將莫斯科焚之一炬,不愿將一塊面包、一座房子留給拿破侖的軍隊。幾周后,寒冷的空氣給拿破侖大軍帶來了致命的詛咒。在饑寒交迫下,1812年冬天,拿破侖大軍被迫從莫斯科撤退,沿途數十萬士兵被活活凍死,到12月初,60萬拿破侖大軍只剩下了不到1萬人。

拿破侖為什么會有此“滑鐵盧”敗績呢?一位叫潘尼的研究者認為,拿破侖大軍敗在小小的制服鈕扣上。原來,拿破侖大軍的制服上,用的都是錫制鈕扣,而在極端寒冷的氣候中,錫制鈕扣會發生化學變化,分裂成為粉末。由于衣服上沒有了紐扣,將士在寒風暴雪中形同敞胸露懷,許多人被活活凍死,還有一些人得病而死。

演員模擬拿破侖軍隊出征試驗

科學家研究指出,錫是一種堅硬的金屬,通常錫是一種銀白色金屬,在13.5℃以上,它更加堅硬和穩定;如果溫度急劇下降到零下33.5攝氏度時,就會產生“錫瘟”,晶體錫會變成粉末錫,所以錫做的紐扣也一樣成為粉末。這一改變是很難用肉眼注意到的,因此即使在極低的溫度下,你也不會立即發現這一改變。首先,錫金屬上會出現一些粉狀小點,然后會出現一些小孔,最后錫金屬的邊緣會分崩離析。因此,在1812年冬天,拿破侖大軍制服上的錫鈕扣可能就在莫斯科的嚴寒下分解成了粉末,將法國士兵暴露在零下數10℃的嚴寒中,使他們患上了各種嚴重的疾病,包括斑疹傷寒癥等。從此以后,軍服都采用了銅紐扣。

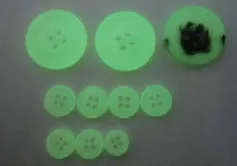

發光鈕扣 隨身“手電筒”

在一次朋友邀請的晚宴上,燈火闌珊,賓客似眾,晚宴在進行到高潮時,突然“ 啪啦 ……”一聲,整個亮麗的燈光驟然熄滅,會場立即隔入一片漆黑,頓時亂成一片,有的發出驚叫,由于沒有準備手電筒和蠟燭,黑暗時間過長,導致人們擠撞的亂象。這時大家發出一陣怨惜:如果每位賓客身上都帶有發光的物體該多好啊!這令一位發明家想到了能發光的鈕扣。有了它,猶如人人隨身帶了微型“手電筒”了。

發光前

發光后

怎么制作發光鈕扣呢?他當時首先想到的是在鈕扣內安裝微型電池,電池的正負極分別與發光二極管的兩個電極用導線接通,在其回路上串接一個微型開關,用來控制鈕扣的發光。這種發光鈕扣,雖然有創意,效果也很好,但它的結構過于復雜,體積大,而且還要經常更換電池;不但使用成本較高,使用壽命也較短,而且在強震動或沖擊力下容易損壞和斷路,造成不能正常使用。

經過重新思考,他從一種發光服的制作衣料得到啟示,最終發明了不需開關,壽命更長的新型發光鈕扣。這種發光鈕扣在受到自然光和燈光的照射時,即吸收并貯存部分光能量,并在黑暗中再以可見光的形式緩緩釋放。這種發光材料經過光照3~5分鐘后,在黑暗中可自動發光10小時以上。

佩飾發光鈕扣后,人們在夜間能看到鈕扣發光。當突然發生停電時,在黑暗中人們可以借著發光鈕扣所發的光,可看到身邊的人和物而不會發生碰撞和擁擠。而且,在雨、霧、雪、夜等視線辨別能力較差的環境下,佩帶或穿著有發光鈕扣的標志或服裝和飾品外出,也可以避免事故的發生,減少人員傷亡,降低經濟損失,尤其是對老人和兒童,成為道路交通不可缺少的安全衛士。

有了發光鈕扣,他又聯想到路上的夜光指示牌可以給行車行人帶來方便,著手開發“反光鈕扣”。經過研究和試驗,最后發現一種經受光照射后能較長期反光的物質——反光粉,這種反光粉為玻璃微珠,當光線照射在微珠表面時,由于微珠的高折射作用而聚光在微珠焦點的特殊反射層上,反射層將光線通過透明微珠又重新反射到光源附近,所以在光源處能看到非常明亮的反射光。于是,他在鈕扣材料中摻進反光粉制成了反光鈕扣。

變色鈕扣 身隨“變色衣”

美國《新科學家》雜志曾有過這樣一則報道,在未來某一天,要“更換衣服”時,只要輕輕地點一下按鈕,就可以變幻不同的色彩。

這種科幻式的衣裳已經被康涅狄格州大學的格雷格·索特茨教授的一項發明所實現。他發明一種特殊的“線”,它由所謂的“變色聚合體”制成,能隨外加電壓改變顏色。因此,由這種線編織而成的衣服,當然也就是一件“變色衣”了。

據介紹,這種“變色線”的“化學鍵”中所含電子能夠吸收不同波長的光線,當外加電壓改變時,電子的能量也會發生改變,其吸收的光線也將隨之改變,這樣從外面看來就仿佛是材料本身改變了顏色。

目前,索特茨教授已經研制出從桔紅到藍色以及從紅色到藍色的“變色線”。他下一步的目標增加了難度,讓線在“紅—藍—綠—白”四色之間變化。而索特茨最終的目標是,把不同的“變色線”以縱橫交錯的形式編織成一件“變色衣”。這件衣服將由微控制器操縱,它將隨著穿衣者的心情改變顏色,或者自動感知周圍環境的圖案及色彩并做出相應的調整,與之融為一體。這樣穿衣者也就“隱形”了。

這樣的發明曾引起發明家的久久的思考:有了“變色衣”,衣裳上的鈕扣怎么辦?正巧,在上海的一次全國性大型輔料展會上,有家公司展出的發光鈕扣等專利產品,受到廣泛關注,反響較強烈。展會第二天,有一位女士興高采烈地來到這個攤位,指著這發光鈕扣,急匆匆地問:“貴公司能不能做出在太陽光線下變色的鈕扣?”接著她解釋說:我是做泳衣的國際跨國企業設計師,我已找遍世界每個角落,都沒有能找到變色的樹脂鈕扣,你們能做發光鈕扣,我相信貴公司也一定能開發出能變色的樹脂鈕扣。

國外的變色衣研制和“變色線”的發明,給了這位以啟迪。他在翻閱一篇科普文章中,偶然看到了太陽光中紫外線照射會導致某些物質變色,而且隨著紫外線的強弱而顏色會變深變淺,為此就想到,如果運用這種物質結合在不飽和聚脂樹脂中,不是成了變色扣嗎?

變色前

陽光照射下變紅色

變藍色

經過了反反復復的試驗,終于試制成一種“變色的樹脂鈕扣”。在實際生產中,還可以用多種不同顏色的顏料混合/或用不同顏色的MC感光變色粉混合,制造出同一只感光變色聚脂鈕扣具有不同的自然色彩和多種變色的色彩,使感光變色聚脂鈕扣更加漂亮。

這種變色鈕扣不僅可以顯示出光線中的紫外線的存在,而且還能判斷出光線中紫外線的強弱,這將增加許多功能和提高觀賞性。如果把它佩飾在相關專業人員的服裝上,可給予那些長期在紫外線照射下容易引起皮膚損傷和疾病的醫務人員、野外作業的工作人員以提示,可以起到預防和保護不受紫外線侵害的作用。

“神奇鈕扣” 一顆賣百元

在我們的日常生活中,很多人會遇到這樣一個問題。一旦有一兩件昂貴的衣服總會擔心自己處理不好,而將其送到干洗店干洗。干洗雖好,但是,干洗店是否真正的把你的衣服作了干洗,且是人們擔心的新問題。因為人們無法監督干洗店的干洗流程,一件好的衣服若只是經過粗略的清洗,肯定會對衣服有所損壞。我們有沒有辦法去識別衣服是否被干洗過?這可不是件輕巧的事兒。

不料,有個武漢女孩發明了一種辨別衣服是否被干洗過的簡單方法,只要一粒小小鈕扣就能判斷我們所送去的衣服有沒有干洗。那么,這神奇的小小鈕扣又有什么奧妙呢?

干洗識別鈕扣

干洗識別鈕扣裝釘法

讓我們從發明者尚文坤杰的故事說起。

尚文坤杰是武漢一中高三(6)班的學生,她媽媽開了10年干洗店,每天都有顧客反復強調“一定要給我干洗呀”。有時候,顧客還會因為懷疑是否真的干洗,跟媽媽發生爭吵。

乖巧的尚文坤杰不想讓媽媽為了這“有理說不清”而每天苦惱,便開始想辦法。2008年,她上初三時,上網查全國投訴統計,發現干洗糾紛投訴量2007年居然高居榜首,并且沒有有效的杜絕或抑制的方法,于是她就琢磨著發明一種干洗識別物。拿什么作識別物呢?對啦,“鈕扣”,每件衣服都有的鈕扣。

中考前,尚文坤杰正式開始研究發明“干洗識別鈕扣”。在研究的過程中,做工程師的尚爸爸是坤杰試驗用品的供應商,媽媽的干洗店是她的實驗室,媽媽還兼任干洗知識的專業顧問。

專注于紐扣發明的那段時間里,尚文坤杰的學習成績下降了不少,為此她還痛苦了一場。但經過上百次試驗,找了上百種材料,經過4個月的上百次試驗,她終于找到一種在干洗劑中“金剛不壞”,但一遇水就變成糊狀、如遇機械水洗3分鐘就會消失的材料,制成紐扣模樣縫在衣服上,就能一目了然判別衣物是否被干洗。這顆神奇的“干洗識別鈕扣”,一枚僅需幾角錢。

這種“神奇鈕扣”通常都用于需要干洗的衣物上,扣子的表面也是金屬材質,通過上方可看到一個透明的塑料組成的觀察口,里面藏著的就是一顆“神奇顆粒”。當衣服經過干洗后,會發現扣子原樣不變。但經過水洗后,只要短短10秒中,鈕扣里面的小顆粒就會迅速結塊,有的甚至消失。通過觀察鈕扣在清洗(各種不同類型紐扣的清洗方法)后的變化,我們就能輕易辨別出衣物是否是經過干洗。同時,這類鈕扣也不是針線縫上去的,而是廠家生產時就直接裝上的。這樣就可避免輕易取下來,一旦取下便會被損壞。這樣的設計,也可以杜絕假干洗取下扣子,洗后再縫上的欺詐行為。

2009年2月,16歲的尚文坤杰攜該發明榮獲第三屆北京創新發明大賽一等獎;7月,又在第24屆全國青少年科技創新大賽中一人獨攬三項榮譽:創新項目一等獎、“高士其科普獎”、賽事最高殊榮——“未來科學家獎”。

2010年9月底,在葡萄牙里斯本的第20屆歐盟青少年科學家競賽現場,尚文坤杰發明的“干洗識別紐扣”引起關注,現場的《葡萄牙公報》和葡萄牙EPC電視臺爭相采訪報道。

經初步調查結果顯示,消費者對“神奇鈕扣”的接受價格分為幾個檔次,鍍金的高檔扣子,打算賣上百元一顆,中檔的賣68元一顆,便宜的也得28元一顆。

尚文坤杰接受葡萄牙電視臺采訪時合影